В экспериментальной биологии существует понятие – поведение отчаяния. Довести любое испытуемое существо до подобного состояния не так уж и сложно. Например, подопытную мышь помещают в закрытое пространство, условно разделенное на две части. В одной половине на несчастного грызуна начинают воздействовать каким-то раздражителем, например, током определенной частоты. В этом случае животное, почувствовав дискомфорт, немедленно переберется на другую, «безопасную» половину. Но эксперимент можно смоделировать иначе, таким образом, что и в той, «спасительной», части клетки избавления от мук не наступит, и даже наоборот, научные издевательства над «объектом» при переходе «границы» только усилятся и станут еще более изощренными. В результате мышь определит свою участь сама. Выбирая из двух наказаний судьбы меньшее, она останется на месте, несмотря на крайне неприятные ощущения от воздействия электричеством. Будет корчится от боли, пищать, но все же попытается приспособиться к экстремальным условиям, стараясь хоть как-то, но выжить.

Другими словами, мышь становится жертвой и ведет себя соответственно – как жертва. А что ей еще остается? Нет никакого сомнения в том, что искусственно в той или иной степени «синдром жертвы» можно сформировать у любого высокоорганизованного живого существа, и в своих основных проявлениях он будет примерно одинаков у всех. Даже человек в этом отношении исключением не является, хотя и обладает сознанием, отличающим его от остальных тварей на Земле. Но у людей есть еще одна особенность – многие из нас, оказывается, сами по себе, без всяких раздражителей, изначально могут быть невольными носителями «психологии жертвы», причем совершенно не подозревая об этом. Многочисленные наблюдения показали, что некоторые личности имеют свойство раз за разом попадать в очень неприятные ситуации, становиться жертвой обстоятельств, то есть постоянно оказываться в неподходящем месте в неподходящее время. Впервые о «психологии жертвы» как о массовом явлении заговорили в криминалистике, и обобщение многочисленных фактов такого рода не так давно привело к созданию целой науки – «виктимологии» (от лат. victime -жертва), которая, собственно, и занимается изучением «психологии жертвы» во всех ее возможных проявлениях.

Ученые утверждают, если посчитать количество людей, которые регулярно становятся жертвами, прибавить к ним тех, кто становился жертвой хотя бы единожды, то у оставшихся уверенности в собственной безопасности почти не останется. Видимо, поэтому виктимологи всего мира сегодня настаивают на необходимости более глубокого изучения проблемы поведения жертв, поскольку уже совершенно очевидно - преступлений и насилия в мире совершается ровно столько, сколько создает предпосылок для них конкретная социальная среда, действия будущих жертв, их психологическое состояние, привлекающее насилие извне. Есть, конечно, категория людей, «психологически невиновных» в том, что против них совершается насилие - они становятся жертвами из-за своего специфического профессионального или экономического положения. Есть жертвы просто «подвернувшиеся под руку» во время совершения преступления, есть и совершенно случайные жертвы - люди, пострадавшие от стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д. Но вот во всех остальных ситуациях оказывается, если мы становимся «пострадавшими», то в 90% случаев мы сами и являемся «кузнецами собственного несчастья».

Так почему же одни становятся жертвами, в том числе и преступлений, а другие нет? Виктимологи объясняют это так. Преступник, выбирая потенциальную жертву, сознательно или чисто интуитивно руководствуется определенными критериями, прежде всего некими внутренними свойствами жертвы, ее индивидуальными особенностями. Эти свойства облегчают злоумышленнику либо реализацию его преступных планов, либо сокрытие следов преступления, что повышает вероятность избежать ответственности за совершенное. Иногда преступник учитывает сразу обе группы факторов. И далеко не всегда поведение жертвы можно назвать «ненормативным» или каким-то образом «провоцирующим». Многие специалисты убеждены: быть жертвой роковых обстоятельств и их повторения – это некое свойство самой личности. Это свойство складывается из многих приобретенных составляющих, которые где-то на уровне подсознания приводят в конце концов к подмене основных жизненных ценностей и целей. У таких личностей естественное для других стремление получить радость от жизни, напряжением воли изменить обстоятельства в свою пользу, подменяются садомазохистским «удовольствием» от страданий и вынужденной жертвенности. И принимается это, безусловно, не на свой счет, а проецируется вовне - как «рок судьбы», или «злая доля». По-другому это можно назвать еще пораженческой психологией. Со всеми этими утверждениями, конечно, можно поспорить, но рациональное зерно в них безусловно есть.

Причин такой пораженческой психологии называется много. В частности, семейное воспитание, при котором родители как бы «программируют» своих детей на проигрыш и на неудачу, то есть на некую «почетную жертвенность». В этом случае судьба ребенка становится прямым продолжением судьбы его родителей, далеко не всегда удачной и счастливой. Ни для кого не секрет, например, что в советские времена человек никогда не рассматривался как личность, со своими индивидуальными целями и интересами. Еще со времен революции, не говоря уже о периоде правления Сталина, несколько поколений наших людей молча и обреченно воспринимали насилие государства, чиновников, кого угодно над собой как нечто должное и не подлежащее обсуждению. Во всяком случае ни о каком сопротивлении и речи быть не могло. Лучше всех описал такую покорность А.И.Солженицын в своем «Архипелаге»: «…Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «я вернусь», они надевали одежку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол…» Времена эти, к счастью, прошли, но и теперь индивидуальность для нашего общества является чем-то вторичным, не имеющим решающего значения. А значит и наша с вами личная безопасность государством гарантирована лишь отчасти, вот почему практически каждый из нас в большей или меньшей степени ощущает себя потенциальной жертвой.

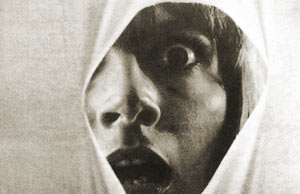

Мы по-прежнему всего боимся и чувствуем себя более-менее уверенно только запершись наглухо за железной дверью в своих домах и квартирах. Да и то при этом понимаем, случись что – не помогут нам никакие запоры. Российские психологи как-то провели исследование, и оказалось, что люди больше всего боятся даже не грабителей и насильников, а прикосновения или вторжения в собственную жизнь «чего-то неизвестного». Почти по Фрейду (или как когда-то в пионерлагере, когда дети по вечерам рассказывали друг другу «страшилки» про «черную руку»). В непрерывном подсознательном ожидании этой «черной руки», постоянным спутником массового сознания стали у нас обезличивание собственного «я», паралич инициативы, алогичность поступков, пессимизм, апатия, бесконечные сомнения. Да и повседневный фатализм большинства из нас мало чем отличается от «поведения отчаяния» испытуемой мыши. Нам внушили, что «хорошо там, где нас нет», и что при любом другом жизненном раскладе будет только хуже, вот мы и «пищим», боясь сдвинуться с насиженного места и хоть пальцем пошевелить, благо дело внешние раздражители пока не превышают нашего «болевого порога». Характерно еще и то, что люди, носители «психологии жертвы», вновь и вновь попадая в одну и ту же критическую ситуацию, все равно неизменно занимают исключительно пассивную, выжидательную позицию. В таких условиях формирование «образа врага» и «виктимизация» целых социальных групп являются очень удобным регулятором общественных настроений, которым с удовольствием пользуется власть в своих целях.

Но человек не должен постоянно ощущать себя жертвой. Это противоестественно человеческой природе. Курт Тойч, доктор психологии и физики, автор психогенетической теории поведения человека, утверждает: «Бесполезно решать конкретный конфликт - он будет проигрываться снова и снова в биографии человека и его потомков, определяя историю семьи до тех пор, пока не будут найдены причины и наследственные корни этого конфликта или неправильного поведенческого паттерна (устойчивой модели, стереотипа поведения), передающегося из поколения в поколение». Я думаю, что с выводами Курта Тойча трудно не согласиться, имея в виду не только каждую конкретную семью в отдельности, но и целый народ. Действительно, большинство наших проблем, и личных и общественных, имеют глубокие наследственные корни и в большой степени зависят от этого самого паттерна – устойчивого стереотипа поведения.

Надо не только наблюдать за обстоятельствами и «бояться» их, сидя в своей норе, а пытаться изменить их в свою пользу. Для человека, как и для целого народа, решившего наконец избавиться от пораженческой психологии, нелегко бывает найти точку опоры. Быть может, нормальная жизненная позиция в таком случае – перестать быть жертвой и стремиться самостоятельно решать свои проблемы.

Александр Бречек

Источник: Телеграф