Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!

Из полицейского юмора.

Опознание — пожалуй, самое драматичное следственное действие. На первый взгляд всё просто: поставили подозреваемого в ряд, вывели свидетеля и ждём. Но за этим внешне простым «угадай-ка» скрывается целый клубок психологических ловушек, в которые нередко попадаются и свидетели, и следователи, и даже сама Фемида.

История знает немало случаев, когда уверенное «узнал!» оборачивалось судебной ошибкой. Один из таких эпизодов вошёл в канадскую хронику правосудия под названием «дело Рона Шэтфорда».

Торонто, 1973 год. В пригородном универсальном магазине произошёл банальный, казалось бы, грабёж. Единственная свидетельница — кассирша — запомнила крайне немного: преступник был без галстука, одет опрятно и выглядел… привлекательно. Да, именно так, без уточнения деталей. Красивый мужчина без галстука. Этого оказалось достаточно, чтобы полиция сочла: ну и ладно, раз свидетельница помнит привлекательного — так тому и быть.

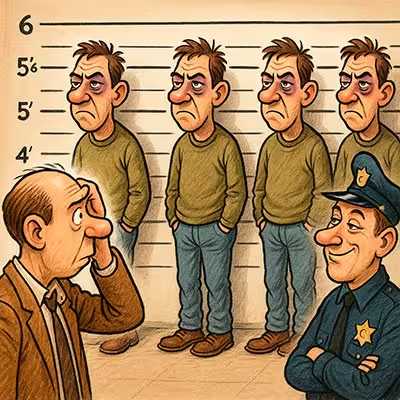

В линию для опознания поставили одиннадцать мрачных, явно не модельной внешности мужчин, все как один — в галстуках. И рядом — сам Рон Шэтфорд, аккуратный, симпатичный парень без галстука. Выбор для кассирши оказался делом техники. Она не просто узнала в нём грабителя — она едва ли не облегчённо вздохнула: «Вот же он!»

Дальше всё пошло по знакомому сценарию: уверенные показания свидетеля, обвинительный приговор, колючая проволока, 15 месяцев тюрьмы. И только когда настоящий грабитель признался, Фемида спохватилась и вернула Шэтфорду свободу и добрую репутацию. Правда, потраченный за решёткой год с лишним назад уже никто не вернул.

Эта история — наглядный урок: в процедуре опознания главная роль принадлежит не только памяти свидетеля, но и режиссуре следователя. Стоит чуть подкорректировать декорации — и свидетель уверенно укажет пальцем в нужном направлении. В том-то и парадокс: опознание выглядит простым и убедительным, но на деле оно напоминает театральный спектакль, где ошибка актёра может стоить кому-то свободы, а то и жизни.

И вот что важно понять сразу: опознание будто бы простое следственное действие — поставить людей в ряд и посмотреть, кто кому понравится — но на самом деле это тонкая психологическая операция. За каждым коротким «я узнал» скрываются часы, а иногда и годы, работы памяти, мелкие и крупные искажения восприятия, влияние эмоций и контекста, бессознательные подсказки следователя и ровно столько же — случайностей. Один неверный штрих в оформлении — и уверенность свидетеля, звучавшая как приговор, превращается в фальшивую уверенность, подкреплённую ничем иным, как удачно составленным рядом «статистов».

Чтобы опознание было действительно информативным и не превратилось в лотерею с судьбами людей, одного знание процессуальных норм мало. Нужна психология: как запоминаются лица и события, что с образом делает время, как стресс и страх меняют восприятие, почему люди иногда «видят» то, чего не было, и почему другие, напротив, годами не могут вспомнить очевидные детали. Понимание этих механизмов помогает строить процедуру так, чтобы минимизировать ошибки — начиная с того, кого и как поставить в ряд, и заканчивая тем, какие слова произнести свидетелю и как зафиксировать его ответы.

Попробуем же разобраться, почему опознание — это одновременно и юридическая техника, и психологический эксперимент, и маленький театр, где каждая роль должна быть сыграна корректно. Итак — за кулисы театра опознания. Начнём с того, как выглядит сам процесс в психологическом измерении: что значит «увидел — запомнил — узнал», и почему иногда этот путь так легко сбивается с колеи.

Опознание — это не просто формальность и не игра в угадайку, хотя внешне оно именно так и выглядит: «Посмотрите внимательно, узнайте ли вы среди этих людей того самого». На самом деле это один из самых тонких моментов расследования, где сходятся сразу две реальности: юридическая и психологическая.

Юридическая суть проста: нужно подтвердить или опровергнуть причастность конкретного человека к преступлению. Суд, как известно, не может довольствоваться словами следователя «я уверен, что это он». Нужен свидетель, который ткнёт пальцем и скажет: «Да, именно этого человека я видел тогда-то и там-то». Это придаёт обвинению вес и наделяет его убедительностью. Ведь одно дело, когда об этом говорят бумаги и экспертизы, и совсем другое, когда живой человек уверенно заявляет: «Я узнал его».

Но вот тут и начинается самое интересное. Свидетель может быть абсолютно искренен, но это вовсе не гарантирует правдивости его опознания. Человеческая память не фотокамера, а скорее художник-импрессионист: что-то схватила, что-то дорисовала, где-то смазала. И то, что человек «видел», не всегда тождественно тому, что он потом «узнал». «Видел» — это факт восприятия: мелькнуло лицо, запомнился силуэт, зацепила какая-то деталь. А «узнал» — это уже работа памяти, фантазии и обстоятельств, которые могут слегка (а иногда и сильно) подкорректировать картину.

Вот и получается, что опознание — это не магический обряд выявления истины, а процесс, в котором показания свидетеля превращаются в кусочек доказательной базы. Ценный, но далеко не безупречный кусочек. Иногда он ложится в дело как прочный камень, а иногда — как карточка, готовая рассыпаться при первом сквозняке.

И всё же без этого действия никуда. Потому что опознание даёт не только юридическое подтверждение, но и психологический вес расследованию: и следователю, и суду, и обществу куда спокойнее, когда есть тот самый палец, указывающий на виновного. Правда, иногда этот палец ошибается. И тогда всё расследование превращается в иллюзию правды — убедительную, но коварную.

В одной немецкой криминальной хронике описан случай, когда свидетелю показали подозреваемого в краже. Мужчина уверенно заявил: «Да, я видел его! Это он!» На вопрос, что именно запомнилось, свидетель ответил: «У него были густые усы». Проблема заключалась в том, что в момент совершения преступления подозреваемый был гладко выбрит, а усы он отпустил уже потом. Свидетель «видел» одного, а «узнал» совсем другого — потому что в его памяти сохранилась не конкретная физиономия, а обобщённый «образ подозрительного типа».

Вот в этом и кроется главная тонкость: человек может быть абсолютно честен и искренен, но разница между «видел» и «узнал» — это целая пропасть, в которую нередко падает истина.

Если смотреть на опознание глазами психолога, то перед нами не «угадайка», а длинная цепочка внутренних событий: сначала человек что-то увидел/услышал/ощутил, затем это «что-то» как-то уложилось в памяти, полежало там, чуть выветрилось, кое-где подрисовалось — и только потом его попросили это вспомнить и сравнить с лицами в ряду. На каждом звене цепи есть, где ошибиться, и именно поэтому опознание так коварно.

Начинается всё с кодирования: момент восприятия. Свидетель смотрит на происходящее, но на самом деле видит не всё. Внимание цепляется за яркое: движение, громкий звук, блеск металла. Если в сцене появляется оружие, мозг великодушно переносит почти весь бюджет внимания на него, а лицо владельца остаётся где-то на заднем плане — эффект, хорошо известный практикам (в просторечии его иногда описывают как «помню пистолет, а лицо — расплылось»). Освещение, расстояние, ракурс, скорость события — всё это не простаивает: чем хуже условия, тем беднее «сырьё» для памяти. Визуальная дорожка традиционно главная — по лицу ведь потом и сравнивают, — но не недооценивайте звук: тембр голоса, акцент, «свистящая» буква или характерная манера речи часто фиксируются лучше, чем форма ушей. Тактильная память в уголовной хронике встречается реже, но когда был физический контакт — толчок, рывок сумки — мозг иной раз сохраняет именно «ощущение движения»: силу, резкость, даже «почерк» захвата. Всё это — сырьё для будущего опознания, и чем богаче набор модальностей, тем позже будет проще вспомнить.

Дальше — хранение. Память не кладовка с коробками, где рядом лежат «костюм», «ботинки» и «лицо подозреваемого». Память — мастерская, в которой детали подправляют, дополняют и иногда перепутывают. Проходит время: образ тускнеет, «зашумляется», сливается с подобными лицами, а отдельные кусочки — усы, кепка, татуировка — живут дольше и начинают командовать парадом. Добавьте сюда рассказы знакомых, новости, повторный просмотр фотокамер (если он был) — и вот уже первоначальная «зарисовка с натуры» превращается в смешанную композицию. Ирония в том, что уверенность свидетеля может расти, в то время как точность — нет.

Финальный этап — воспроизведение. Свидетелю предлагают сравнить живых людей (или фотографии) с тем самым внутренним образом. Здесь на сцену выходят два механизма узнавания. Первый — быстрый, как интуиция: «узнал в толпе». Он опирается на чувство знакомости: что-то «сходится» мгновенно, но спроси — а что именно сходится? — и человек пожмёт плечами. Второй — обстоятельный: «вспомнил по деталям». Он медленнее, опирается на признаки — шрам у брови, характерную посадку глаз, специфическую линию губ. Первый путь хорош тем, что ловит «общий рисунок» лица и не требует напряжения; плох тем, что любит ошибаться на похожих людях и в знакомых местах. Второй более трудоёмкий, зато оставляет след из аргументов: что именно совпало и почему. В идеале оба механизма работают вместе: сначала вспыхивает знакомость, потом она проверяется деталями. В реальности часто побеждает тот, кто громче: то есть первое впечатление.

Эмоции в этой истории — не зрители, а совладельцы театра. Небольшой стресс иногда даже помогает: внимание сужается, мусор отсекается, главное — ярче. Но если стресс велик, сцена сжимается до одного-двух объектов, всё остальное проваливается в темноту. Так и рождаются странные воспоминания: «помню куртку и блеск» — и почти ничего о лице. Плюс мотивация: когда человек отчаянно хочет помочь следствию, мозг может чуть-чуть «подкрутить контраст», превратив смутную знакомость в твёрдое убеждение. Ему это кажется честным делом — и тем опаснее результат.

Теперь о феноменах, которые придают опознанию привкус мистики. «Дежа вю» — это ощущение, что «всё это уже было». В контексте опознания оно иногда запускается не «прошлой встречей», а похожестью контекста: свет такой же, походка схожая, выражение лица напоминает кого-то из ваших знакомых. Мозг понижает планку и говорит: «знакомо!» — хотя источника припомнить не может. Отсюда и ложные узнавания: человек уверен, что встречал это лицо «там-то», когда на самом деле видел его в маршрутке неделю назад или на корпоративной доске «Лучший сотрудник месяца». Классическая ошибка источника: знакомость есть, а «откуда» — перепуталось.

Зрительная, слуховая и тактильная память по-разному ведут себя на распознавании. Лицо — капризный объект: меняется причёска, появляются очки, усталость рисует новые тени. Голос — тоже не подарок, но его труднее «переодеть»: тембр, ритм фраз, ударения живут дольше, чем вечерняя щетина. Тактильные следы — самые «немые», они редко становятся прямым ключом («узнал по толчку в плечо» звучит слабовато), но усиливают общую картину: когда зрение сомневается, а слух «узнаёт» манеру речи, телесное воспоминание иногда незаметно добавляет уверенности («да, так же резко дёрнул»). Опасность в том, что эта добавка не всегда осознаётся и потому не всегда поддаётся проверке.

И наконец — то самое различие между «видел» и «узнал» из предыдущего раздела здесь получает техническое объяснение. «Видел» — это про то, что попало в мастерскую памяти на стадии кодирования. «Узнал» — про то, что мастерская сумела потом собрать и предъявить заново. Если исходного материала было мало или он был испорчен стрессом, спешкой и плохим светом, никакая искренность свидетеля не превратит эскиз в портрет. А если между событием и опознанием память успела порисовать поверх — добавив усы, кепку или «кажется, он хромал», — то узнавание может быть ярким, но ошибочным.

Вывод прозаичен и потому особенно важен для практики. Надёжное опознание — это не талант свидетеля «узнавать людей», а аккуратная работа с тремя звеньями цепи: создать условия для качественного кодирования (насколько это возможно), не дать памяти сильно «переписать» образ за время ожидания и организовать воспроизведение так, чтобы быстрая «знакомость» проверялась конкретными деталями. И да, немного иронии следователю не повредит: относиться к человеческой памяти как к высокоточной камере — всё равно что доверить измерение дистанции поэту. Поэмы выйдут отличные, а вот метры… тут нужна проверка.

В сердце опознания живёт простая человеческая способность: увидеть сейчас то же самое, что когда-то уже было увидено, — и сказать себе «да, это он». Но как именно рождается это «да», из каких внутренних пружин и шестерёнок, — от ответа на этот вопрос зависит и судьба конкретного дела, и статистика судебных ошибок вообще.

Психологи различают два больших пути. Первый — симультанный, он же синтетический: узнавание «щелкает» сразу. Внутренний образ, хранящийся в памяти, накладывается на текущую картинку без усилий, как прозрачная калька — и совпадает. Свидетель часто не может объяснить, чем именно: «похож», «узнал в толпе», «всё сошлось». И это нормально: лица мы распознаём целостно, не по списку деталей, а по общей конфигурации — посадке глаз, линии скул, ритму мимики. Второй путь — сукцессивный, аналитический: узнавание растягивается во времени. Человек перебирает признаки, сопоставляет: «тут шрам, а здесь не видно… нос, кажется, другой… но походка похожа». И только после мысленной переписи имущества выносит внутри себя ту самую «санкцию узнавания» или честное «нет, не уверен».

Представим себе, что свидетеля ограбления вызывают на опознание. В зал заводят несколько человек. И вдруг он почти вскакивает со стула: «Вот он! Третий слева!» — говорит уверенно, без паузы, даже не моргнув. Это и есть симультанное узнавание. Образ, который остался в его памяти — походка, взгляд, характерный изгиб бровей — совпал с тем, что он увидел, и мозг выдал мгновенный «сигнал тревоги»: совпадение!

Совсем иначе выглядит сукцессивное узнавание. Тот же свидетель может сидеть напротив ряда и с минуту молчать, вглядываясь в лица. «Так… тот слишком высокий… этот был поплотнее… у того нос другой…» — он мысленно перебирает признаки, как бабушкин клубок ниток, и только потом осторожно произносит: «Наверное, этот… второй справа… кажется, он».

На первый взгляд кажется, что второй путь солиднее: анализ есть анализ, он же надёжнее интуитивной «искорки». Однако парадокс в том, что при хороших исходных условиях (свидетель видел лицо достаточно, свет не подводил, стресс не перекрывал обзор) именно «быстрое» узнавание нередко точнее. Оно опирается на тот самый целостный чертёж лица, который трудно вербализовать, но легко сопоставить. Задержка, напротив, иногда означает, что исходного материала мало, и память вынуждена подрисовывать недостающие штрихи. Чем дольше идёт подгонка, тем выше риск, что результат получится аккуратный, убедительный — и ложный.

Разумеется, у быстрого пути тоже есть слабое место: он любит путать «своего» с «очень похожим». Особенно если контекст подталкивает. Стоит подозреваемому выделяться среди статистов — другой рост, другая одежда, другая манера держаться, — и мозг великодушно дорисует совпадение. Тут сукцессивный подход полезен как проверка: «что именно совпало?» Если на этот вопрос есть конкретные ответы — шрам у брови, ямочка на подбородке, характерная асимметрия улыбки, — узнаванию легче доверять. Если же «совпало всё и сразу», но ни одной детали назвать нельзя, лучше зафиксировать уверенность, но отнестись к ней как к версии, а не к приговору.

Как это влияет на эффективность опознания? Прямо. Если процедура построена так, чтобы дать шанс симультанному механизму — без давления «надо кого-то выбрать», с честной опцией «правильного среди них может и не быть», с ровным рядом похожих людей и нейтральной подачей, — то «быстрые» попадания становятся надёжнее. Очень важно ловить и фиксировать первый момент реакции: иногда по микропаузе и изменению голоса видно, что совпадение случилось сразу, а слова догоняют. Неплохо и то, что симультанное узнавание оставляет меньше пространства для «натирки» уверенности: либо щёлкнуло, либо нет.

Сукцессивный путь полезен тогда, когда исходный образ изначально был неполным: плохой свет, непродолжительный контакт, изменившаяся внешность. Он позволяет человеку «откопать» в памяти отдельные признаки и сопоставить их с тем, что видит сейчас. Но платить приходится временем и риском конфабуляций: память — мастерская, а не склад, и она охотно дорисует «логичную» деталь там, где её не было. Поэтому в протоколе важны две вещи: как быстро возникло впечатление узнавания и чем оно подкреплено. Быстро и с деталями — хорошо. Долго и без деталей — осторожно. Долго, но с устойчивыми, проверяемыми признаками — это всё ещё может быть ценно, но нуждается в поддержке другими доказательствами.

В практическом смысле задача следователя проста и трудна одновременно: не мешать первому пути и не подталкивать ко второму. Никаких «внимательнее смотрите на третьего», никаких повторных показов с той же подборкой (память это воспринимает как подтверждение), никаких восторженных «правильно!» после выбора. Пусть работает тот механизм, который у свидетеля действительно включается, а не тот, который от него ждут. Тогда опознание перестаёт быть лотереей и становится тем, чем должно быть по идее: проверкой совпадения внутреннего образа с реальностью, а не соревнованием по реконструкции «правильного ответа».

И ещё маленькая ирония напоследок. Иногда свидетели — все мы — уверены, что «узнают людей отлично». Друзья подтверждают, жена не спорит. Но есть и обратные примеры — от тех, кого психологи называют «супер-распознавателями», до тех, кто путает знакомых в собственном подъезде. Процедура не должна рассчитывать ни на одних, ни на других. Она должна быть устроена так, чтобы «щелчок» мог прозвучать честно, а «подбор деталей» — быть проверен. Всё остальное — из области веры, а в уголовном процессе веру лучше оставлять для других жанров.

Процесс опознания, как и любая серьезная драма, разыгрывается в нескольких актах. Каждый из них имеет свою интригу, свои подводные камни и даже элементы комедии положений, если наблюдать со стороны.

Первый акт — подготовка. Здесь на сцене появляется свидетель, слегка потрепанный судьбой, стрессом и многочасовыми допросами. Его надо не то чтобы «успокоить», но хотя бы привести в рабочее состояние: слишком возбужденный человек будет хвататься за любую деталь, слишком апатичный — вообще никого не узнает. А следователь тем временем решает, кого поставить рядом с подозреваемым — не одиннадцать клоунов в галстуках против симпатяги без галстука, как в истории с несчастным Шэтфордом, а людей, более-менее похожих, чтобы у свидетеля был выбор, а не очевидный ответ.

Второй акт — активизация прошлого восприятия. Перед тем как вывести свидетеля к ряду, следователь ненадолго превращается в бережного реставратора памяти. Его задача — помочь запустить воспоминание, не подменив его собственными ожиданиями. Это не допрос и не игра в «угадай примету», а мягкое возвращение человека в обстоятельства того вечера.

«Давайте спокойно восстановим картину, — предлагает он ровным голосом. — Где вы стояли? Как был освещён зал? Что вы услышали прежде, чем увидели лицо? Сколько времени вы смотрели на человека?» Такая нейтральная «настройка сцены» будит в памяти контекст: свет, звук, расстояние, ракурс — всё то, что тянет за собой нужные детали. Иногда помогает короткая визуализация: «Представьте себе тот коридор, ту кассу. Вспомните, с какой стороны он подошёл, как повернул голову». Важно, что ни слова о конкретных признаках: никаких «усы были?» или «в кепке же, правда?» — эти вопросы не помогают, а рисуют на чистом месте.

Хорошая активация — это когда свидетель начинает говорить сам и свободно: вспоминает, что голос был низким, шаги — быстрыми, что лицо он видел в профиль, а не в анфас. Память откликается не списком примет, а атмосферой, из которой уже выступают детали. Следователь лишь поддерживает темп и границы: напоминает, что «правильного ответа» может не быть и что среди предъявляемых человек может и не оказаться. Это снимает давление «обязательно выбрать кого-то» и даёт шанс честному «не уверен» — ответу, который в реальной жизни часто дороже уверенного заблуждения.

Иногда, конечно, архивная «плёнка» шипит: стресс тогда был велик, свет — плох, и запись получилась рваной. Тем важнее не подталкивать воспоминание намёками. Ирония профессии в том, что самая полезная помощь здесь — отсутствие подсказки. Следователь задаёт сцену, свидетель включает своё «архивное видео», и только после этого открывается занавес следующего акта — предъявления.

Третий акт — предъявление для опознания. Вот тут и начинается самое интересное. Свидетеля приглашают, ставят перед ним ряд людей или фотографии. Ситуацию стараются воссоздать так, чтобы она напоминала исходную — не в том смысле, что следователь гасит свет и включает сирену, а в том, что условия предъявления не должны резко контрастировать с условиями восприятия. Если преступник был виден вблизи, фото в профиль из архива может только запутать свидетеля. Следователь же в этот момент обязан держать лицо хорошего игрока в покер: ни намёка, ни жеста, ни случайного кашля в сторону «нужного» человека. Иначе велик риск внушения — а внушение в этом деле коварнее любого преступника.

Четвёртый акт — принятие решения. Вот он, финальный момент. Свидетель вглядывается, мозг лихорадочно сравнивает детали: глаза, походка, мимика, нос, который «точно был другим» или «вроде такой же». В этот момент полезно наблюдать не только за словами, но и за невербальными сигналами: иногда человек говорит «пожалуй, он», а взгляд его в этот момент блуждает, губы дрожат и пауза слишком затянута — явный признак сомнения. Бывает и наоборот: свидетель едва увидел подозреваемого и лицо его озаряется смесью ужаса и облегчения: «Да, это он!» — тут симультанное узнавание выдает себя ярко и безошибочно. Но финал всегда остается за человеком — он либо указывает, либо разводит руками. И именно на этой стадии рождаются самые драматические ошибки: ложные опознания, уверенные, но неверные указания, а иногда и «подсказанные» уверенности, если процедура была проведена не так нейтрально, как того требует закон.

В итоге всё опознание — это не формальная процедура, а психологический спектакль, где память, эмоции и логика свидетеля играют главные роли. А задача следователя — быть режиссёром этого спектакля, но так, чтобы зритель (а в будущем и суд) ни на секунду не заподозрил, что ему что-то подсказали или подстроили.

Есть ряд требований и условий проведения опознания. Ведь опознание — это вовсе не «театр одного актёра», где свидетель выходит на сцену, а следователь раздаёт роли. Здесь важно, чтобы само действие выглядело честно и убедительно, иначе результат можно смело отправлять в корзину вместе с испорченным протоколом.

Первое и, казалось бы, скучное — процессуальное оформление. Но именно бумага здесь царь и бог. Если протокол составлен с ошибками, вся процедура превращается в бесполезную инсценировку: сколько бы свидетель ни клялся, что «узнал точно того», суд спросит — а где доказательства, что всё было по правилам? Поэтому педантичность на этом этапе сродни хирургической стерильности: лишнее слово — и пациент, то есть доказательство, может не выжить.

Дальше — святая обязанность следователя правильно подобрать статистов. Нельзя поставить в ряд троих высоких блондинов и одного низкого брюнетика и ждать, что свидетель не догадается, кого от него «ждут». Статисты должны быть максимально похожи, чтобы опознающий трудился памятью, а не логикой уровня «угадай с трёх раз». Это, кстати, ещё и вопрос уважения к самому свидетелю: его приглашают вспомнить, а не играть в детскую игру «найди лишнего».

Нейтральность поведения следователя — отдельное искусство. Психологи знают: достаточно чуть приподнять бровь или задержать взгляд на «нужном» человеке, и даже самый независимый свидетель невольно поддастся внушению. Поэтому следователь здесь обязан быть актёром обратного жанра: не показывать ровным счётом ничего. Никаких подмигиваний, вздохов, интонационных «ну-у?», словно он проводит не опознание, а читает погоду по бумажке.

И наконец, психологический комфорт свидетеля. Опознание — не допрос с пристрастием и не экзамен. Здесь нет задачи «сдать на пятёрку» и выбрать правильный вариант. Свидетелю должно быть ясно: можно ошибиться, можно сказать «не уверен», можно даже никого не узнать — и это тоже результат. Давление, угрозы или навязчивое подталкивание губят процесс: человек начинает угадывать, а не вспоминать. И тогда вместо доказательства следствие получает художественную импровизацию, которая в суде долго не проживёт.

В итоге правильное опознание напоминает ювелирную работу. Всё должно быть строго по регламенту, но при этом деликатно, без давления. Следователь становится режиссёром, который делает всё, чтобы свидетель вспомнил сам — без подсказок и намёков. А зрители в лице суда потом увидели: процесс прошёл честно, и результату можно доверять.

Факторы, влияющие на успешность опознания. Опознание редко рождается в вакууме — это продукт встречи целой группы обстоятельств: тех, что «снаружи» (условия, сцена, время), и тех, что «внутри» (голова и сердце человека, который должен узнать). Если представить опознание как тонкую фотографию, объектив — это объектив реальной камеры, а внутренний мир свидетеля — пленка, светочувствительность и рука фотографа одновременно. Ниже — в живых образах — разберём, что чаще всего делает кадр чётким, а что — смазанным.

Сначала объективные обстоятельства. Свет и расстояние — самые банальные, но самые важные: лицо, замеченное на бегу в сумерках с двадцати метров, в памяти сохранится хуже, чем лицо, с которым был плотный зрительный контакт в дневное время. Динамика события тоже решает: когда всё происходит быстро — толчок, крик, бег — внимание перераспределяется, и память «запасает» самое яркое (оружие, жест), а не черты лица. Длительность контакта — родственник этого параметра: минутная перепалка даст больше материала для узнавания, чем одно случайное прохождение мимо. На эти условия можно повлиять лишь частично, но о них важно помнить при оценке уверенности свидетеля: иногда его твёрдость — не показатель точности, а знак того, что он строит догадки на слабом материале.

Следующий объективный компонент — интервал между событием и опознанием. Время — не нейтральный наблюдатель: память окрашивается, тускнеет и перерабатывается. Чем дольше ждать, тем больше «слоёв» добавят разговоры, СМИ, собственные размышления свидетеля; похожие лица из повседневности смешаются с исходным образом. Повторные просмотры фото, обсуждения и даже попытки восстановить картину дома работают как фоторедактор с фильтрами — зачастую они делают снимок выразительнее, но не аккуратнее. Поэтому правило «чем раньше — тем лучше» в опознании имеет под собой серьёзную психологическую подоплёку.

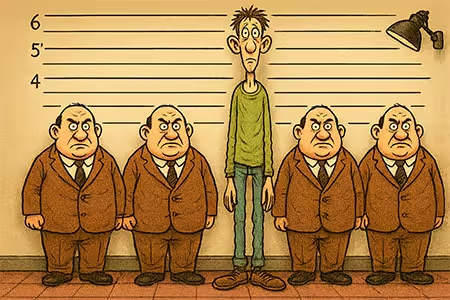

Третий объективный фактор — сходство тех, кто предъявляется. Если в ряду все статисты похожи на подозреваемого по возрасту, комплекции, причёске, выбор свидетеля действительно зависит от его памяти, а не от логики «кто выделяется». Но если кто-то явно выделяется — выше ростом, в другой одежде или с непривычной осанкой — мозг свидетеля подсвечивает аномалию, и выбор становится вопросом простого соотнесения «выделяющийся = подозреваемый». Подбор статистов — не бюрократическая формальность, а техника предотвращения ошибочного упоминания.

Перейдём к субъективным факторам — тем, что происходит в голове человека, извлекающего образ. Индивидуальные особенности памяти и внимания разнятся как почерки: кто-то природный «распознаватель лиц» (да, такие существуют), кто-то плохо запоминает лица вообще. Возраст, усталость, воздействие алкоголя или наркотиков, неврологические особенности — всё это влияет на объём и качество «исходного материала». В практике это означает: нельзя относиться ко всем свидетелям одинаково — нужно учитывать их возможности как наблюдателей.

Память, восприятие, возраст, даже профессия — всё это вмешивается в игру и порой подбрасывает весьма забавные (или трагикомические) искажения.

Характер и личностные особенности. У каждого человека — свои «очковые линзы», через которые он видит мир. Человек подозрительный может разглядеть признаки «виновности» даже в невинной улыбке. Чрезмерно доверчивый — наоборот, склонен считать, что «ну не может же такой милый парень кого-то ограбить». И всё это переносится в зал опознания: первый видит больше, чем было на самом деле, второй — меньше.

Рост и телосложение. Здесь работает интересный психологический парадокс: низкорослые люди обычно переоценивают рост преступника («да он был прямо как башня!»), а высокие, наоборот, склонны занизить («да что вы, он был мелковат»). В итоге один и тот же вор может в протоколах числиться то великаном, то гномом. К телосложению это тоже относится: худощавый свидетель нередко воспринимает среднего человека как «здоровяка», а крепыши, напротив, видят в том же человеке «нормального».

Возраст. У пожилых людей срабатывает особый фильтр восприятия: лица и детали они часто запоминают слабо, зато прекрасно фиксируют эмоции и действия. Для них преступник не столько «круглолицый брюнет лет тридцати», сколько «тот, кто сердито махнул рукой и рявкнул».

Дети — отдельная история. У них воображение работает быстрее памяти: реальное событие легко обрастает деталями из сказок, мультфильмов и вчерашней игры в «пиратов». Отсюда классические описания вроде «у него был огромный нож, почти как меч» или «он выглядел, как Баба-яга, только в куртке».

Половые различия. Есть данные, что женщины, как правило, лучше различают нюансы лицевых выражений и мимики, зато иногда склонны уделять меньше внимания росту и фигуре. Мужчины чаще фиксируют телосложение, походку, но могут «пропустить» тонкие изменения в выражении лица.

Профессиональные искажения. Тут начинается самое интересное.

Художник или фотограф — способен зацепить мельчайшую деталь («у него были удивительно тонкие брови, чуть приподнятые»). Но при этом может додумать образ до художественной целостности, дорисовав то, чего не было.

Водитель или военный — обратит внимание на походку, выправку, манеру держаться.

Продавец одежды — запомнит куртку и обувь, но не лицо.

Ювелир или часовщик — скорее всего запомнит кольцо, браслет или часы, чем фигуру в целом.

Эмоции и стресс — отдельная, очень драматичная тема. Мозг под адреналином делает выбор в пользу «сцены», а не «актёров»: когда человек боится, он с высокой вероятностью запомнит крик, нож, свет фар, но не очертания лица. Парадоксально, но сильное эмоциональное переживание иногда делает воспоминание субъективно «ярче» и при этом объективно менее точным. Травма также может стереть детали или восстанавливать их фрагментарно — и эти фрагменты легко подлежат «склейке» из похожих элементов.

Каким образом эмоции оказываются главным искажателем восприятия?

Страх. Когда человек переживает угрозу, у него включаются древнейшие механизмы самосохранения. Адреналин делает зрение «туннельным» — внимание сужается до главного источника опасности. Лицо преступника уходит в тень, зато нож, пистолет или камень в руке запоминаются идеально.

Телосложение нападавшего почти всегда переоценивается: он кажется выше, шире, сильнее, чем есть. Маленький грабитель превращается в сознании жертвы в «гору мускулов».

Одежда словно «темнеет». Даже если на злоумышленнике была серая или синяя куртка, память вполне способна перекрасить её в чёрный цвет. Это подсознательная «демонизация образа» — враг должен быть страшным.

Черты лица смазываются: в протоколе потом появляется не конкретный портрет, а общий образ «страшного человека».

Голос тоже окрашивается: спокойная фраза в воспоминаниях звучит как крик, а резкий тон превращается в «угрожающие вопли».

Гнев. Если свидетель испытывал злость на преступника, он часто запоминает именно агрессивные детали: «он смотрел нагло», «руки держал вызывающе». Мелочи уходят, остаётся эмоциональный «штамп» — «наглый тип».

Шок и паника. В ситуации внезапности мозг фиксирует обрывки: жест, яркий предмет, необычную деталь одежды. Всё остальное может провалиться. При этом память потом «дорисует» пробелы так, чтобы картина выглядела цельной.

Эмоции симпатии или жалости. Да и такое бывает: если нападавший выглядел молодым, растерянным, «бедно одетым», свидетель способен смягчить восприятие. Воспоминание окрашивается в стиле «он был неопасный, скорее жалкий». И потом в ряду статистов свидетель может указать вовсе не преступника, а того, кто выглядит «несчастнее всех».

Парадокс повторного воспоминания. Чем больше человек прокручивает в памяти событие, тем сильнее эмоции вмешиваются в детали. С каждым пересказом преступник становится всё крупнее, угроза — всё страшнее, а картинка — всё мрачнее. В итоге через неделю в рассказе может появиться почти мифический злодей, к которому реальный воришка имеет весьма опосредованное отношение.

Таким образом, эмоции не только окрашивают восприятие, но и перестраивают его: из разрозненных деталей складывается цельный, но зачастую фантастический образ. А на опознании именно этот эмоциональный фантом и вступает в противоборство с реальными лицами в ряду.

Внушаемость и подверженность влиянию — та тонкая нить, которая делает свидетеля уязвимым. Люди склонны подстраиваться под ожидания власти, группы или собственное желание помочь: если процедура намекает, что «кого-то выбрать надо», многие начнут подбирать вариант, даже если уверенности нет. Это не коварство — это социальная психология в действии. Именно поэтому нейтральность инструкций и поведение следователя так много значат.

Наконец — мотивация. Желание помочь следствию, страх мести, желание скорее уйти домой — всё это может склонить чашу. К примеру, боязнь, что преступник вернется и отомстит заставит некоторых свидетелей выбирать «того, кто похож», чтобы «пусть хоть кого-нибудь посадят». Другие, ради собственной безопасности, могут сознательно уклоняться от опознания. Мотивация делает из опознания не только психологическое, но и моральное действие.

Что практику следует вынести из этого квартета факторов? Первое: оценивать не только содержание заявления «я узнал», но и условия его появления — когда, где, в каких обстоятельствах и кем это было сказано. Второе: минимизировать вредные объективные условия (сократить интервал, подобрать похожих статистов, обеспечить нормальное освещение при фотопоказе) и нейтрализовать субъективное давление (чёткие нейтральные инструкции, опция «не уверен / нет такого человека», фиксация первой реакции). И третье: помнить, что уверенность свидетеля — это не приговор, а повод для проверки. Чем больше мы знаем о контексте и о том, как формировалась память, тем осторожнее и точнее сможем трактовать то самое, на первый взгляд простое, «я узнал».

Опознание — не только ряды людей и подписи в протоколе; это набор аккуратных психологических приёмов, которые помогают извлечь из памяти честный ответ и не допустить «накрутки» уверенности. Ниже — те приёмы, которыми профессиональный следователь или криминальный психолог владеет как повар своим ножом: бережно, без фанатизма и с ощущением меры.

Сначала о том, как разбудить память — методы активизации. Самый простой и часто самый действенный ход — дать человеку спокойную возможность рассказать всё, что он помнит, своими словами, без наводящих вопросов. Свободный рассказ работает как рассеивание тумана: свидетеля просят воспроизвести последовательность событий, а не перечислять признаки лица. В этом рассказе оживают не только черты лица, но и контекст — свет, запах, голос, движения — и часто именно эти «вспомогательные» сигналы помогают потом отличить настоящую знакомость от фальшивой. Ассоциации — ещё одно мощное средство: запах табака, запах парфюма, характерный тембр голоса, деталь одежды (куртка, сумка) — всё это может запуститься как ключ и открыть доступ к визуальному образу. Следователь аккуратно спрашивает: «Был ли какой-то запах? Голос — низкий или высокий?», но уже после свободного рассказа и без подсказок «как он выглядел». Важная тонкость: эти сенсорные признаки служат не для того, чтобы подвинуть выбор, а чтобы обогатить материал памяти, который потом сравнивается при предъявлении.

Теперь — о том, как свести к минимуму ошибки. Самое главное правило звучит просто: никаких подсказок. Вопросы должны быть нейтральны, инструкции ясны и лишены оценочной интонации. Нельзя намекать словами вроде «посмотрите внимательнее, он здесь» или «такой человек точно есть» — даже невинное «теперь выберите, пожалуйста» переводит задачу в игру и давит на свидетеля. Контроль эмоционального давления — в том числе и запрет на похвалу или осуждение после выбора: «молодец, правильно» — это самая простая форма ненамеренного подкрепления уверенности. Очень важен ещё один инструмент — опция «никого из предъявленных я не узнаю». Её нужно прямо и спокойно озвучить, чтобы человек понимал: выбрать не обязательно, а честный «не уверен» — это допустимый и уважаемый результат.

Отдельно хочется подчеркнуть двойной слепой метод. Его суть проста и гениальна: тот, кто непосредственно взаимодействует со свидетелем во время предъявления, не знает, кто в ряду — подозреваемый, а кто статист. Это исключает даже самые невольные сигнализации — взгляд, изменение интонации, маленькая пауза — которые человеческий наблюдатель может выдать, не заметив. Реализация бывает разной: иногда роль «взаимодействующего» исполняет сотрудник, не знакомый с делом; иногда используют цифровые системы с рандомизацией фотографий; иногда помощник, стоящий за ширмой, управляет порядком предъявления. Главное — помнить: следователь, который знает «правильный» ответ, рискует стать невольным режиссёром подсказки.

Невербальные маркеры — это то, что остаётся, когда слова далеко не полностью отражают внутреннее состояние. Первая реакция — микровспышка на лице, вздрагивание, внезапное изменение дыхания или взгляд, задержавшийся на конкретном человеке — часто выдаёт симультанное узнавание. Люди, у которых «щёлкнуло» автоматически, могут вспыхнуть: глаза расширились, губы чуть сжались, голос на мгновение изменил тон. Напротив, долгие паузы, постоянное блуждание взгляда, притянутые за уши объяснения — признаки того, что включилось сукцессивное припоминание: человек перебирает признаки, выстраивает гипотезы, и его уверенность в итоге может быть хрупкой. Важно только одно: невербальное поведение не даёт окончательного вердикта — оно подсказывает, где стоит быть внимательнее. К тому же культура, личный стиль и нервозность — всё это окрашивает невербальные «сигналы», поэтому читать их нужно осторожно и в сочетании с вербальной фиксацией первых реакций.

Памятка для следователя, который не хочет сам себя подставить при опознании

√ Записывай первую реакцию. Именно тот самый «ага-момент» ценнее всего. Протокол — это хорошо, но видео, где у свидетеля округлились глаза, ещё красноречивее.

√ Не крути один и тот же ряд по десять раз. Это не сериал, повторов тут быть не должно: иначе опознающий начнёт узнавать не подозреваемого, а собственные сомнения.

√ Меняй массовку. Если уж показываешь второй раз — пусть «статисты» будут новыми, а порядок другим.

√ Двойной слепой — твой лучший друг. Пусть никто не знает, где «главный герой». Тогда и обвинить тебя в подсказке будет не за что.

√ Не торопи свидетеля. Дай мозгу время порыться в архиве памяти. Но помни: никакого давления, иначе вместо воспоминаний получишь фантазии.

√ Напомни, что «не узнал» — это тоже ответ. Иногда отсутствие опознания честнее и полезнее, чем натянутая «узнаваемость».

√ Сопоставляй с остальными доказательствами. Опознание — всего лишь одна нитка. Чтобы связать узел, нужны ещё и другие.

√ Будь нейтрален, как манекен. Ни взглядом, ни паузой, ни интонацией не подсказывай. Ты — режиссёр, а не суфлёр.

Ирония здесь в том, что иногда лучшие «приёмы» — это почти ничего не делать: не суетиться, не подсказывать и не торопить. Память сама лучше расскажет, если ей дать пространство — а следователь пусть будет аккуратным хранителем этого пространства, а не дирижёром с явными симпатиями.

Ошибки и ловушки при проведении опознания — это тот самый случай, когда человеческая психика играет против правосудия. Даже если свидетелю кажется, что он уверен на все сто, мозг способен подложить такую свинью, что ни один опытный мошенник не сравнится.

Самая коварная — ловушка «узнавания знакомого лица». Увидел свидетель кого-то похожего и сразу: «О! Это ж сосед с третьего этажа!». И неважно, что в момент преступления этот сосед в лучшем случае кормил кота дома. Мозг очень любит экономить усилия и встраивает в картинку первый попавшийся знакомый образ.

Вторая беда — конфабуляции (ложные воспоминания), то есть изящное слово для банальной фантазии. Когда у памяти не хватает пазлов, она не стесняется дорисовывать картину сама. Вроде бы волосы были тёмные… а может, светлые… зато точно в кепке! (Хотя на деле никакой кепки и близко не было.) Так рождается «дополненная реальность» в голове свидетеля.

Есть ещё и подсказки среды. Следователь сделал еле заметное движение бровью, сосед по ряду фыркнул или переглянулся — и вот уже опознающий колебался, но уверенно показывает пальцем: «Да, это он!». Мы существа социальные, и даже в таких деликатных моментах умудряемся считывать чужие сигналы.

Не стоит забывать и про ошибки из-за стресса. В момент преступления адреналин бурлит, страх сжимает всё внутри, и лицо преступника растворяется в панике. Потом память извлекает не конкретный образ, а смазанную тень. Но свидетелю всё равно кажется, что он «узнал»… хотя по факту мозг сыграл с ним злую шутку.

И, конечно, куда же без стереотипизации. В голове у многих сидит картинка: преступник должен быть «в кожанке, с мрачным взглядом и подозрительной щетиной». А если перед ними интеллигентный молодой человек с книжкой — то рука не поднимется его опознать. Стереотипы заставляют подгонять реальность под ожидания, а не наоборот.

Всё это делает процедуру опознания психологически тонкой, почти ювелирной работой. Ошибка здесь может стоить не только судьбы невиновного, но и самого дела.

Опознание — это не только сухая процессуальная процедура. Это всегда маленькая психологическая драма, где у каждого из участников своя роль, свои чувства и свои страхи.

Свидетель в этот момент переживает, пожалуй, самую сильную нагрузку. На нём лежит груз ответственности: если ошибусь — пострадает невиновный, если промолчу — преступник уйдёт на свободу. В голове крутится тысяча сомнений: правильно ли запомнил лицо, не подвёл ли память, не перепутал ли детали? Всё это происходит на фоне стресса, иногда подкреплённого прямым страхом — «а вдруг он потом узнает, что это я его опознал?». Ситуация давит, и даже самый смелый свидетель нередко выходит из зала опознания с дрожащими руками.

Но нельзя забывать и о втором герое — подозреваемом. Для него этот момент часто становится испытанием нервов. Кто-то сидит бледный, сжатый, едва сдерживая тревогу или гнев, внутренне протестуя против самого факта: «Почему я вообще здесь?». Другие, наоборот, надевают маску бравады: ухмылка, показное спокойствие, демонстративная небрежность. Но это тоже лишь способ спрятать напряжение. Ведь в глубине души подозреваемый прекрасно понимает: одно-единственное слово «узнаю» способно перевернуть его жизнь.

И, наконец, третий участник — следователь. Ему приходится держать баланс на тонкой грани: с одной стороны, важно получить результат, с другой — нельзя нарушить закон и превратить опознание в фарс. Он понимает, что любая ошибка — подсказка взглядом, неверный тон, нарушение процедуры — не только обесценит работу, но и может поставить крест на всём деле. Внутри у следователя тоже работает свой механизм самоконтроля: «Не переборщи, не подскажи, не упусти мелочь».

И вот в этой напряжённой тройке — свидетель, подозреваемый и следователь — разворачивается немая сцена, в которой решается очень многое. Опознание — это не просто ритуал, а настоящее столкновение судеб, нервов и психологий.

Судят о том, что опознающий действительно кого-то узнал, не только по его словам, но и по целой гамме мелочей, которые выдают внутреннюю убеждённость.

Прежде всего обращают внимание на вербальную сторону — то, что говорит свидетель. Человек, действительно узнавший лицо, обычно высказывается уверенно, без долгих пауз и мучительных колебаний. В его речи появляются конкретные детали: «Да, я помню его нос с горбинкой» или «Тот самый голос, он крикнул тогда…». Такие слова не нужно вытаскивать клещами — они сами рвутся наружу. Напротив, если свидетель мнётся, повторяет «кажется», «похоже», «наверное», — это уже тревожный звоночек.

Но ещё важнее — невербальные проявления. Настоящее узнавание почти всегда сопровождается микрореакцией: глаза чуть расширяются, интонация меняется, в теле возникает едва заметный толчок — будто организм на секунду говорит раньше, чем разум успевает оформить мысль. Опытный наблюдатель заметит, как человек чуть подаётся вперёд, голос становится твёрже, а взгляд буквально «прилипает» к выбранному лицу.

И, наконец, остаётся вопрос мотивации. Иногда свидетель действительно узнал подозреваемого, а иногда просто очень хочет помочь следователю, угодить ему, снять с себя груз ответственности. Здесь важно различить — произошло ли реальное узнавание, или же мы наблюдаем заигрывание с ожиданиями следствия. Одно дело — «я сам узнал и уверен», и совсем другое — «ну, наверное, это он, раз вы так смотрите».

Таким образом, момент узнавания — это всегда сложный сплав слов, движений и внутреннего настроя. В нём встречаются память, эмоции и человеческая психология — и задача следователя состоит в том, чтобы услышать не только сказанное, но и несказанное.

Очень часто мы сосредоточены на свидетеле, но забываем о втором (а иногда и самом «разговорчивом») участнике драмы — подозреваемом. И если у свидетеля задача вспомнить и не ошибиться, то у подозреваемого — удержать лицо. А это, как показывает практика, удаётся далеко не всегда.

Когда человека предъявляют для опознания, его психика оказывается под давлением прожектора. Даже самый хладнокровный подозреваемый знает: именно сейчас кто-то может ткнуть в него пальцем. Это напряжение почти всегда находит лазейку наружу. По каким же признакам поведения подозреваемого можно судить о том, что опознание «состоялось».

Самый очевидный признак — взгляд. Подозреваемый может невольно искать глазами свидетеля, контролировать его реакцию, «прощупывать», узнал тот его или нет. Одни, наоборот, упрямо отводят глаза, словно надеясь исчезнуть. Другие начинают демонстративно смотреть в упор — так, мол, «смотри, ничего ты не докажешь». Но любая крайность уже сама по себе показатель.

Мимика тоже выдаёт. Лицо может на миг «дрогнуть» в тот самый момент, когда свидетель реагирует. Бывает, человек чуть бледнеет, губы непроизвольно сжимаются, или появляется нервная улыбка — такая, от которой даже у самого подозреваемого внутри холодеет.

Есть и жесты. Кто-то начинает теребить рукав, перекладывать вес с ноги на ногу, часто глотать. Иногда подозреваемый не выдерживает паузы и бросает взгляд в сторону свидетеля именно в ту секунду, когда тот колеблется. Такие совпадения опытный следователь замечает моментально.

Особая категория — показная бравада. «Да что вы, я тут случайно!» — и демонстративная расслабленность, руки в карманах, ухмылка. Но искусственная раскованность обычно чрезмерна и именно этим настораживает. Это не естественное спокойствие, а маска, за которой скрывается напряжение.

Таким образом, наблюдать нужно не только за тем, кто узнаёт, но и за тем, кого узнают. Иногда истинность опознания подтверждается не столько словами свидетеля, сколько тем, как именно реагирует подозреваемый на этот молчаливый «приговор».

Памятка для следователя: как понять, что опознание состоялось

- Глаза свидетеля не врут. Если он уверенно ткнул пальцем, сказал «вот этот» без паузы и добавил какую-нибудь деталь («он прихрамывал» или «у него ухо загнуто»), то это не случайный выбор. Первая спонтанная реакция обычно честнее любых протокольных формулировок.

- Слова – это одно, а тело — совсем другое. Даже если свидетель старается говорить уверенно, следите за тем, как он выдыхает, как меняется голос. Иногда по нервной дрожи или неожиданному облегчённому вздоху видно больше, чем по официальному «узнал».

- Теперь внимание на подозреваемого. Он тоже играет свою роль — и часто не выдерживает в самый ответственный момент. Кто-то резко бледнеет, кто-то, наоборот, демонстративно зевает. Одни прячут глаза, другие ищут взгляд свидетеля, словно проверяют: «Ну что, узнал?»

- Маска бравады — лучший индикатор страха. Когда человек начинает слишком усердно изображать равнодушие, шутить или ухмыляться — это такой же сигнал, как дрожащие руки. Настоящее спокойствие не требует театральных жестов.

- Синхронность — ключ. Самые ценные наблюдения — те, что совпадают во времени. Свидетель указывает — и именно в этот миг подозреваемый делает резкое движение, морщит лицо или отворачивается. Это момент истины, его стоит фиксировать особенно тщательно.

Если вдуматься, то опознание по своей сути напоминает игру. Что-то между «Угадай кто?» и «Угадай мелодию». В первом случае мы щуримся на картинки и пробуем вычленить знакомое лицо, во втором – ловим первую ноту и делаем ставку: «Это оно!» Только здесь ставки куда выше — за столом сидит не компания друзей, а следователь, свидетель и подозреваемый.

Следователь выступает режиссёром спектакля: он расставляет фигурантов, следит за ритмом и старается, чтобы никто не сорвал репетицию. Свидетель — главный «игрок», у которого на плечах лежит ответственность: угадать не мелодию, а лицо. А подозреваемый — тот самый «немой актёр», который может пытаться держать маску, но часто именно он выдаёт самую яркую реакцию.

И как в любом спектакле, иногда случаются трагикомические казусы: на сцене с пафосом объявляют «Вот он!» — а пальцем показывают на статиста, оказавшегося в ряду совершенно случайно.

Опознание — это не стальная глыба доказательства, а скорее тонкая конструкция, держащаяся на подпорках психологии. Оно уязвимо к ошибкам памяти, искажениям восприятия, влиянию среды и даже к банальной усталости свидетеля.

Надёжность процедуры напрямую зависит от того, насколько тщательно следователь учтёт психологические факторы: как проведёт подготовку, как выстроит нейтральность обстановки, как проконтролирует реакцию участников.

И, пожалуй, главный итог: опознание — это всегда поле борьбы. Память против забвения, истина против иллюзии, внимание против стереотипов. Побеждает тот, кто понимает, что за сухим словом «опознание» скрывается целый психологический спектакль с непредсказуемым финалом.