Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ЭКСПЕРТИЗА СПЕШИТ К ФЕМИДЕ

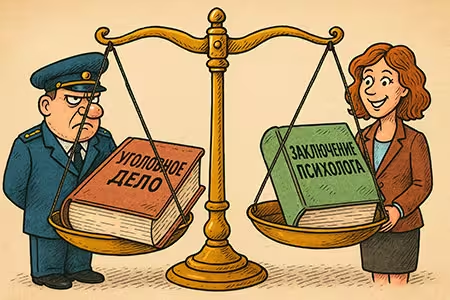

Судебный процесс — дело серьёзное: прокурор грозно сверкает глазами, адвокат рвёт рубаху за своего клиента, судья строго постукивает молоточком, а в зале царит напряжение, как перед финалом футбольного матча. Но тут появляется он — человек с чемоданчиком, на котором красуется греческая буква Ψ. Нет, это не новый герой комиксов, хотя в какой-то степени — именно так. Это судебный психолог, тот самый специалист, который призван помочь Фемиде, вечно спотыкающейся из-за своей слепой повязки, не свалиться в канаву юридических ошибок.

В отличие от адвокатов и прокуроров, психолог не кричит и не спорит. Он тихо и почти скромно объясняет: «Этот свидетель видел не то, что думает», «Подсудимый кричал от аффекта, а не от злого умысла», «Потерпевшая не могла сопротивляться, и это не её вина». В его руках нет молотка и кодекса, зато есть тесты, методики, диаграммы и толстые папки. Не слишком зрелищно, зато крайне полезно.

Фемида, как известно, слепа. Но с такой помощью у неё появляется шанс хотя бы не перепутать обвиняемого с потерпевшим.

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) — это не допрос «с пристрастием» и уж точно не попытка «залезть в голову» испытуемому ради любопытства. Это научно-практическое исследование, которое проводит дипломированный эксперт-психолог по поручению суда или следствия, чтобы дать ответы на строго сформулированные вопросы, имеющие правовое значение. Эксперт работает методами психологии — наблюдением, интервью, валидизированными тестами, анализом материалов дела, — и оформляет результат в виде заключения, понятного суду и пригодного для юридической оценки. Никаких «уговоров признаться», никакого давления: у СПЭ другая цель — не добывать информацию, а проверять, что именно и как человек способен воспринимать, помнить, понимать и контролировать.

Главная метафора проста и точна. Если следователь — реставратор событий, аккуратно снимающий с «картины преступления» слой за слоем поздние наслоения, то психолог-эксперт — специалист по калибровке одного из главных инструментов реставратора: человеческой психики. Нельзя работать скальпелем, не проверив его остроту; нельзя опираться на показания свидетеля, не понимая особенностей его восприятия и памяти; нельзя оценивать поведение обвиняемого, не разобравшись, как на него повлияли стресс, возраст, личностные черты или аффект. Экспертиза — это не альтернатива фактам, а способ удостовериться, что «оптика», через которую право смотрит на факты, не искажает картину.

Почему правосудию мало одних фактов и улик? Потому что факты в деле почти всегда приходят к суду в сопровождении людей — со всеми их человеческими особенностями. Камера наблюдения молчит, но свидетель говорит; протокол фиксирует, но память человека воспроизводит, добавляя эмоции, догадки и пропуски. Юридическая истина складывается не только из отпечатков и траекторий, но и из того, как конкретные люди увидели, поняли и пережили происходящее. Психология отвечает за эту «человеческую часть улик».

Когда психолог особенно нужен суду? Прежде всего — там, где «железные» улики вдруг оказываются мягкими на ощупь. Трудный свидетель, который путает последовательность событий или «помнит» то, чего не мог видеть; ребёнок, чей рассказ важен, но его легко направить на нужный ответ; потерпевшая, чьё «почему не сопротивлялась?» требует не морализаторства, а понимания механизмов страха, ступора, замораживания; подросток-обвиняемый, для которого «взрослый» юридический язык вообще не совпадает с возрастанием самоконтроля; человек в состоянии сильного эмоционального возбуждения, где аффект мог выключить тормоза поведения; специалист опасной профессии, у которого развилось состояние, мешающее выполнять обязанности. Во всех этих ситуациях суд не может ограничиться сухим «да» или «нет»: его интересует «как» и «почему», иначе велика вероятность неправильно оценить показания и мотивы.

Суд вообще — это место встречи двух миров: права и психики. Право любит чёткие определения, сроки, статьи и пункты. Психика — штука гибкая, реактивная, иногда парадоксальная. Один и тот же стимул у разных людей рождает разные реакции; одна и та же ситуация в зависимости от страха, усталости или травматического опыта будет восприниматься по-разному. СПЭ — это мост между этими мирами. Она переводит психологические факты на язык, понятный суду: вместо «кажется, он волновался» — «уровень тревожности повышен, что снижает точность воспроизведения; ожидаемы ошибки в порядке и длительности эпизодов». Вместо «она почему-то не кричала» — «высока вероятность реакции «замораживания», типичной при угрозе, что не исключает отсутствия согласия». Вместо «он так устроен» — аккуратное описание личностных особенностей и их влияния на поведение в конкретной ситуации.

Ирония судебной реальности в том, что все участники процесса одинаково уверены в своей правоте, но опираются на разные «измерительные приборы». Прокурор измеряет вину; адвокат — сомнение; судья — соответствие норме; а психолог — способность человека воспринимать, помнить, понимать и контролировать. Без калибровки этих измерений мы рискуем получить красивую, логичную, но неверную картину. СПЭ и нужна затем, чтобы право судило человека, понимая, что у него в голове происходило на самом деле — насколько это вообще возможно научными средствами. И тогда слепая Фемида делает шаг увереннее: не потому, что ей подсказали верный приговор, а потому, что убрали лишние искажения с её весов.

Представьте себе следователя. Перед ним — дело, а в нем — клубок противоречивых показаний, странное поведение обвиняемого или запутанная история потерпевшего. Юридических инструментов уже не хватает, нужен специалист, который заглянет «под капот» человеческой психики. Но просто так позвать с улицы психолога нельзя. Весь процесс инициирования экспертизы — это строгий юридический танец, где у каждого участника есть свои партия и своя очередь выхода на паркет.

Право пригласить в дело эксперта-психолога имеют главные действующие лица процесса. Чаще всего это следователь или дознаватель. Именно они, погруженные в расследование, первыми замечают, что столкнулись с феноменом, который нельзя объяснить без специальных знаний. Они выносят мотивированное постановление: «Требуется помощь специалиста для изучения психического состояния такого-то».

Не остаются в стороне и стороны обвинения и защиты. Прокурор или адвокат могут ходатайствовать о назначении экспертизы, аргументируя, что без нее картина происшествия неполна или искажена. Их задача — убедить суд или следователя, что вопросы к психике являются ключевыми для установления истины.

Финальное слово всегда за судом. Именно судья, как арбитр процесса, решает, действительно ли заключение психолога необходимо для разрешения юридического спора. Он дает добро, и механизм запускается.

Закон четко определяет ситуации, когда провести психологическую экспертизу — не право, а прямая обязанность следователя и суда. Это те случаи, где психологический фактор является элементом самого состава преступления.

Классический пример — дело об убийстве. Если обвиняемый утверждает, что действовал в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), следователь обязан назначить экспертизу. Без вердикта психолога невозможно юридически квалифицировать произошедшее: было ли это хладнокровным убийством или деянием в состоянии аффекта? От этого зависит статья обвинения и мера наказания.

То же самое касается дел о сексуальном насилии. Если потерпевшая страдает тяжелым психическим расстройством или находится в малолетнем возрасте, необходимо установить, могла ли она в полной мере понимать характер и значение совершаемых с ней действий и могла ли оказать сопротивление. Ответ на этот вопрос — компетенция не юриста, а эксперта-психолога.

Во всех остальных случаях, когда психологические обстоятельства важны, но не являются стержневыми для состава преступления (например, выяснение мотивации, особенностей характера), инициатива остается на усмотрение сторон.

Формально всё начинается с бумаги, которая для эксперта важнее любого громкого выступления в суде. Это постановление о назначении судебно-психологической экспертизы. По сути — аккуратное техническое задание с печатью. В нем содержится вся необходимая информация для работы:

Главное — вопросы. Они должны быть сформулированы четко, однозначно и в рамках компетенции психолога. Никаких «был ли он вменяем?» (это к психиатру) или «говорит ли он правду?» (это к следователю). Только то, что можно исследовать научными методами: «Находился ли обвиняемый в состоянии физиологического аффекта?», «Каковы индивидуально-психологические особенности свидетеля и могли ли они повлиять на точность восприятия им событий?». Вопросы — как рельсы: по ним потом поедет вся логика заключения, поэтому их формулируют чётко и по делу.

Материалы для изучения. Эксперту предоставляется всё, что может пролить свет на личность исследуемого и обстоятельства: материалы уголовного дела, аудио- и видеозаписи допросов, характеристики, личная переписка, медицинские карты. Эксперт не должен быть заложником «выборки», поэтому пакет должен быть полным. Если чего-то не хватает, он вправе попросить ещё: и это не каприз, а обычная санитария исследования.

Сроки исполнения. Экспертиза — процесс небыстрый, требующий тщательного анализа, но и он должен укладываться в процессуальные рамки расследования или судебного разбирательства.

И важная оговорка: методики эксперту никто «сверху» не диктует — он подбирает валидные инструменты сам и несёт за них ответственность.

Конечная цель всего этого процесса — установить наличие или отсутствие психологических феноменов, которые имеют значение для дела. Задачи эксперта вытекают из этой цели и напоминают работу детектива, только в области психики: провести психодиагностику (собрать «улики» с помощью бесед и тестов), проанализировать результаты (сопоставить их с материалами дела) и, наконец, дать научно обоснованное заключение — составить ясный и понятный для юристов отчет о своей находке.

Эксперт беседует, наблюдает, тестирует, читает материалы дела — не ради красивых графиков, а чтобы собрать согласующуюся картину. Цифры сами по себе ничего не решают, пока не лягут в контекст. Повышенная тревожность — это не приговор, но это объяснение, почему показания могут «плыть» по порядку эпизодов. Внушаемость — не ярлык, но подсказка, как легко направить ребёнка «правильным» вопросом. Реакция замораживания при угрозе — не выдумка, а известный механизм, который ломает бытовой аргумент «почему не кричала». В хорошей экспертизе каждое «почему» привязано к данным, а каждое «потому что» — к ограничениям метода.

Финал — заключение, написанное не шаманскими заклинаниями, а нормальным человеческим языком: что обнаружено, как это проверялось, почему выводы именно такие и где проходят их границы. Суду важно видеть не только результат, но и маршрут: от фактов к интерпретации, от интерпретации к выводу. Тогда решение принимает право, опираясь на науку, а не на чью-то харизму.

Именно поэтому эксперта можно назвать «переводчиком с языка подсознания на язык протокола». Он берет сложные, часто скрытые от глаз психические процессы — тревогу, аффект, внушаемость, особенности памяти — и переводит их на строгий, формализованный язык юридических документов, чтобы следователь и суд могли понять, что же на самом деле произошло в голове у человека в роковой момент. Переводчик не решает спор, но делает его честнее: убирает шум, поясняет нюансы и возвращает Фемиде ту самую точность, которой ей так не хватает под повязкой.

Главный герой этой истории — судебный психолог — фигура тихая, но решающая: он не обвиняет и не защищает, он переводит. Его язык — данные, его ремесло — объяснять суду, как именно особенности психики могли повлиять на восприятие, память, эмоции и поведение участников дела. И если прокурор и адвокат тянут канат в разные стороны, эксперт держит в руках рулетку и мерит, не давая канату порваться.

Он — независимый специалист, хотя работает бок о бок с юристами и нередко — с психиатрами. От последних его отличает фокус. Психиатр — врач, он ставит диагноз и назначает лечение. Клинический психолог — про диагностику и помощь в лечебной системе. Психотерапевт — про поддержку, изменение симптомов и отношений. Судебный психолог — про оценку и объяснение для суда, где каждая фраза должна выдерживать проверку на научность и процессуальную чистоту. Он не лечит, не «исправляет» и не строит терапевтического союза. Ему нельзя «встать на сторону» обследуемого: вместо эмпатического «я с вами» у него профессиональное «я рядом с фактами». Это не жестокость — это единственная форма милосердия, которую признаёт правосудие.

Его работа держится на трёх китах, которые важнее любых инструкций.

Первый и главный принцип — беспристрастность. Он — не слуга обвинения и не помощник защиты. Он — слуга науки. Его заключение сродни отчету метеоролога: он не радуется дождю и не огорчается засухе, он просто констатирует факт: «Осадки ожидаются». Так и здесь: «Обнаружены признаки аффекта» — это не оправдание, это погода в душе на момент преступления.

Второй кит — конфиденциальность. Всё, что происходит в кабинете во время экспертизы, остаётся там. Это как правило исповеди. Только вместо отпущения грехов — протокол и тестовые бланки. Без этого правила никто и никогда не раскроется перед чужим человеком с официальными полномочиями.

Третий кит — научная обоснованность. Эксперт-психолог не может позволить себе роскоши заявить: «Мне кажется, он лжёт». Его язык — это язык конкретных методик, тестов, наблюдаемых феноменов. Он не вещает с высоты своего опыта, а как картограф, составляет карту психики, опираясь на проверенные инструменты. Каждое его утверждение должно иметь координаты в конкретных данных.

Кто же он «по паспорту»? Это специалист с профильным высшим психологическим образованием и подготовкой в судебно-психологической сфере: знает психометрию, возрастную и клиническую психологию, коммуникативные и кризисные реакции, разбирается в особенностях памяти и восприятия, владеет тестами и интервью, умеет читать материалы дела и — главное — писать так, чтобы суд понял. У него могут быть сертификаты по конкретным методикам, опыт междисциплинарной работы с психиатрами, педагогами, нейропсихологами. Но отличительный признак здесь не корочки, а практика: умение превращать психологические факты в юридически полезные объяснения, не переступая границы компетенции и не подменяя собой суд.

В процессуальной жизни у эксперта тоже есть своя «карта прав». Он вправе просить дополнительные материалы: записи, протоколы, меддокументы — не из любопытства, а чтобы не гадать там, где можно проверить. Может указывать на некорректные или слишком общие вопросы и просить их уточнить, потому что от формулировки зависит качество ответа. В некоторых ситуациях ему разрешают присутствовать при допросах или просить о повторных — чтобы оценить, не вводят ли человека в заблуждение формулировки и не давит ли обстановка. И он вправе отказаться — если условия исследования ненадлежащие, если ему навязывают методики «для галочки» или пытаются заставить сделать выводы, выходящие за пределы психологии. Всё это — не капризы, а способы защитить точность измерений.

Обязанности зеркальны правам. Эксперт предупреждён об ответственности за заведомо ложное заключение и ведёт себя как человек, который оставляет после себя «след» — описывает методики, условия, ход беседы, то, что видел и слышал, и то, что проверил повторно. Он не делает юридических выводов («виновен/невиновен», «вменяем/невменяем») и не даёт «ярлыков» вместо объяснений. Там, где данных мало, он пишет «данных недостаточно» и объясняет почему; там, где есть альтернативы, — обозначает их и показывает, какая версия лучше согласуется с фактами. В идеале его текст можно разобрать как конструктор: от результата обратно к шагам — и ничего не развалится.

Есть и теневая сторона профессии. Давление сторон — иногда прямое, чаще — «воздушное»: намёки, улыбки, тонкие просьбы «обратить внимание». Медийный шум, когда общественное мнение уже давно вынесло приговор, а эксперту нужно ещё собрать данные. Опасность превратиться в «сервис для обвинения или защиты», когда приглашают снова и снова «потому что вы умеете правильно понимать». Плюс обычные человеческие ловушки — ожидания, симпатии, подтверждающие предвзятости. Профессиональная защита от этого — метод, протокол и внутренний метроном, отбивающий ритм: проверил — записал — сопоставил — оговорил ограничения. Иногда это звучит скучно, но скука — лучшая страховка от юридических катастроф.

Представим себе дело. Обвиняемый — молодой парень, студент, попавший в драку возле клуба. Один из участников получил серьёзные травмы, СМИ уже неделю трубят: «Очередной отморозок из золотой молодёжи избил до полусмерти простого парня». В городе гул, журналисты дежурят у здания суда, публика жаждет крови.

Эксперт-психолог получает постановление: проверить, мог ли обвиняемый контролировать свои действия в момент драки, не действовал ли он в состоянии аффекта. Работа тонкая, требующая аккуратности: надо разбираться, что такое «аффект» в научном смысле, и что именно происходило на месте. Но вот где вмешивается «воздух процесса».

Эксперт листает материалы дела и уже слышит в голове не научный метроном, а хор газетных заголовков. В интервью на телевидении ему самому вчера задавали вопросы в духе: «Скажите честно, это же типичный психопат?» И вот заключение начинает обрастать странными формулировками.

Вместо нейтрального «установлены повышенная импульсивность и выраженные эмоциональные реакции, что в условиях конфликта могло снижать контроль», эксперт пишет: «Личность характеризуется склонностью к агрессивным способам разрешения конфликтов, отсутствием достаточного контроля над поведением и сниженной способностью учитывать последствия».

Вместо аккуратного «имеются признаки повышенной внушаемости и импульсивности, требующие осторожной интерпретации», появляется рубленое: «Налицо признаки асоциальной направленности личности».

И главное: на прямой вопрос суда «находился ли обвиняемый в состоянии аффекта?» — вместо честного «данных недостаточно для однозначного вывода», эксперт решается на «нет, не находился». Точка. Категорично. Красиво для обвинения.

Результат очевиден: суд воспринимает заключение как научно подтверждённое «да» обвинению. Прокурор улыбается, журналисты радостно рапортуют: «Психологи признали агрессивного студента опасным». И лишь сам эксперт знает, что на самом деле он перепутал профессию переводчика с профессией комментатора.

Чтобы такого не было, в зале суда должна появляться фигура, у которой нет театральной харизмы, зато есть странная сила — делать сложное понятным. Он говорит: «Вот как работала память свидетеля в тех условиях», «вот почему поведение потерпевшей не укладывается в бытовые представления, но объяснимо психологически», «вот как тревога и внушаемость могли изменить рассказ», «вот где заканчивается наука и начинается ваше, уважаемый суд, решение». И в этот момент становится видно, зачем Фемиде проводник: не чтобы указать ей на вердикт, а чтобы подсветить дорогу, по которой она сама к нему придёт.

Вообще-то психолог в суде работает не с абстрактным «человеком», а с конкретным участником процесса. И в зависимости от того, кто этот участник, экспертиза выглядит по-разному.

Если это обвиняемый (подсудимый), то психолог становится чем-то вроде «инструктора по внутреннему миру» для суда. Здесь выясняют: понимал ли обвиняемый значение своих действий, мог ли контролировать себя, а не действовал ли он в состоянии сильного аффекта. Вопросы звучат сурово, но переводятся на человеческий язык так: «Он бил, потому что хотел, или потому что сознание сузилось и тормоза отказали?»

Если под прицелом потерпевший, экспертиза работает совсем иначе. Здесь ключевое — понять, как человек воспринимал происходящее и насколько был способен сопротивляться. Особенно щекотливы дела о сексуальном насилии. Ирония в том, что обыватель всегда спрашивает: «Почему же она не закричала?», а психология отвечает: «Потому что так работает механизм ступора, а не потому, что она согласилась». Эксперт здесь выступает защитником здравого смысла против бытовых мифов.

Когда дело доходит до свидетеля, психолог проверяет не то, «лжёт ли он», а то, насколько он вообще способен быть надёжным свидетелем. Память, внушаемость, склонность к фантазированию, особенности возраста — всё это превращает показания либо в крепкий кирпич, либо в песок. Особенно сложно с детьми: они часто искренне рассказывают то, что услышали от взрослых, и совершенно уверены, что сами это видели. Суд без эксперта рискует принять фантазию за факт.

А в гражданских делах (истец и ответчик) психология тоже находит себе работу. Тут чаще всего речь идёт о семейных конфликтах: с кем останется ребёнок после развода, способен ли человек ухаживать за больным родственником, или может ли он осознавать последствия заключаемого договора. Здесь эксперт не столько ищет «истину», сколько помогает суду понять: кто в реальности справится, а кто только обещает.

Теперь обратимся к тому, какие именно направления судебно-психологической экспертизы применяются на практике для разрешения сложных правовых ситуаций.

Первое и главное — способность правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать показания. Иначе говоря: видит ли человек то, что происходит, и способен ли потом об этом рассказать без существенных искажений. Это особенно актуально для детей, пожилых и людей с особенностями развития. Экспертиза здесь выносит вердикт: можно ли вообще работать с показаниями этого человека как с достоверным источником.

Дальше идёт определение наличия физиологического аффекта и иных эмоциональных состояний в момент совершения преступления. Это то самое состояние, когда человек «вскипает» и действует импульсивно. В быту это часто называют «он взорвался» или «его переклинило». Суду важно понимать, было ли это состояние временной вспышкой или привычным стилем поведения. Был ли тот самый «сильный душевный трепет», который превращает обычного человека в молниеносный и почти бессознательный механизм? Психолог здесь — и историк, и археолог. Он раскапывает жизнь обвиняемого, чтобы найти следы длительной психотравмирующей ситуации, которая и привела к тому самому взрыву. Это поиск ответа на вопрос: что стало той последней каплей, что переполнила чашу терпения?

Третье направление — оценка способности потерпевших понимать характер и значение действий преступников и сопротивляться. Здесь психология отвечает на неприятные, но важные вопросы: осознавал ли человек, что с ним делают, и мог ли он реально сопротивляться. Особенно важно это в делах о сексуальных преступлениях или насилии над несовершеннолетними. Эксперт тут словно адвокат человеческой физиологии и психики: он объясняет, что молчание или неподвижность не равны согласию.

Четвёртое — диагностика умственной отсталости и задержки развития. Казалось бы, всё просто, но именно тут чаще всего возникают юридические ошибки. Человек может выглядеть взрослым, но мыслить и понимать мир на уровне ребёнка. Суду нужен эксперт, чтобы не перепутать «нежелание» с «неспособностью».

Ещё одно направление — обстоятельства, связанные с профессиональной деятельностью. Иногда речь идёт о врачах, пилотах или правоохранителях, которые по тем или иным причинам перестают справляться с задачами. Что-то пошло не так: самолет пошел на второй круг, врач ошибся в операции, полицейский применил оружие. Была ли тут вина человека или его психика дала сбой под грузом непосильного стресса, хронической усталости, выгорания? Это попытка понять, где заканчивается зона ответственности специалиста и начинается область непреодолимых обстоятельств, скрытых в его собственной голове.

И, наконец, есть ещё одно особое направление — посмертная судебно-психологическая экспертиза. Задача у неё непростая: установить, в каком психическом состоянии находился человек в период, предшествовавший смерти, и было ли это состояние таким, что предрасполагало к самоубийству. Здесь психолог превращается в своеобразного археолога: раскапывает дневники, письма, электронную переписку, медицинские записи, воспоминания друзей и близких — всё, что может пролить свет на то, что происходило в душе ушедшего. Ирония в том, что от эксперта ждут ясного ответа в ситуации, где сам объект исследования уже не может ничего пояснить. Суду же важно понять: это был сознательный шаг отчаявшегося или результат давления, угроз, манипуляций.

Так судебная психология, шаг за шагом, охватывает самые разные сферы — от бурных драк до тихих трагедий, от показаний детей до суицидальных записок. И каждый раз Фемиде нужен проводник, чтобы не споткнуться о слишком хрупкую человеческую психику.

За каждым направлением экспертизы стоит не «чутьё» и не гадание на кофейной гуще, а тяжёлая наука с её упрямыми данными, скучными методиками и строгими ограничениями. Чтобы это стало не только понятно, но и наглядно, давайте заглянем внутрь одной из самых частых задач судебного психолога — диагностики физиологического аффекта. Тут меньше романтики, чем принято думать, и гораздо больше ремесла.

Сюжет обычно простой. Есть вспышка — резкая, короткая, как хлопок двери: словесное унижение на публике, внезапный удар, известие, которое «выбивает пробку». После — импульсивные действия, которые человек в обычной жизни вряд ли бы совершил; затем резкое опустошение, «обвал сил», кусочки воспоминаний, как осколки зеркала. И вот суд спрашивает психолога: была ли это та самая кратковременная буря с сужением сознания и провалом самоконтроля или это была обычная злость, которую удобно задним числом назвать аффектом?

Эксперт начинает не с тестов, а с реконструкции сцены. Он собирает хронологию по крупицам: что стало триггером, насколько внезапно всё развернулось, сколько длилась вспышка, были ли «ступеньки разгона» или удар грянул «с нуля». Ему важны не только слова — интонации, паузы, последовательность мелочей: кто на каком расстоянии стоял, какой предмет оказался под рукой, было ли пространство для «передышки». Видео с камеры, показания очевидцев, медицинские записи о травмах, даже фразы из переписки за день-два до события — всё это позволяет отличить взрыв от медленного тления.

Дальше — разговор с самим человеком. Не исповедь, а профессиональное интервью, где из «меня переклинило» вытягивают конкретику: что видел, слышал, чувствовал; как изменилось тело — руки дрожали, сужалось поле зрения, «гул в ушах»; был ли момент, когда мысли «схлопнулись» до одной; помнит ли он, как переходил от слов к действиям, или память проваливается именно на пике. Психолог держит в голове простую, но строгую схему: физиологический аффект — это внезапность, высокая интенсивность, краткость, сужение сознания и контроль, который «отваливается» именно на вершине, а после — характерная «усталость» и фрагментарная память. Если вместо этого перед ним человек, который сутки «накручивал себя», грозил, искал встречу и тащил с собой подходящий предмет — это уже другой жанр.

Методики подключаются не для красоты графиков, а чтобы проверить устойчивые личностные черты и типичные паттерны реагирования: импульсивность, уровень самоконтроля, склонность к агрессии, тревожный фон, внушаемость. Тесты не «доказывают аффект», они показывают, насколько человеку вообще свойственны бурные реакции и как легко у него «заклинивает» торможение при угрозе или унижении. Результаты всегда кладутся рядом с фактами дела: высокая импульсивность сама по себе ничего не решает, но объясняет, почему при резкой провокации человек сорвался быстрее обычного. Напротив, холодная расчетливость плохо сочетается с картиной истинного аффекта, как и демонстративные подготовительные шаги.

Отдельная головная боль — границы и «двойники». Психолог аккуратно отделяет физиологический аффект (короткая эмоциональная буря в рамках психической нормы) от патологического (редкий медицинский «шторм» с атипичными признаками и глубокой амнезией — это уже поле психиатрии), а также от банальной злости, растянутой во времени. Алкоголь и вещества — отдельная тема: они действительно снижают контроль, но это не превращает каждую пьяную драку в аффект. Более того, интоксикация усложняет выводы: что из увиденного — действие эмоции, а что — действие спирта? В добросовестной экспертизе эти узлы не рубят, а развязывают, иногда — честным «данных недостаточно для однозначного вывода».

Наконец, эксперт особенно внимателен к типичным ошибкам. Самая популярная — путать аффект с удобной легендой «накрыло, не помню». Тут помогают «немые свидетели»: последовательность ударов, прицельность действий, попытки скрыть следы, звонки перед встречей. Всякий раз, когда поведение выглядит слишком организованным, «сужение сознания» начинает таять на глазах. И наоборот: если в деле видны классические «ломки» — мгновенный взрыв, грубая неэкономичность действий, нелепые, почти автоматические движения, а потом резкий спад — это кирпич в пользу аффекта, особенно если свидетели описывают «глаза не узнают», «как будто не слышит».

А еще приходится сталкивать с массой «подводных камней». Один из таких — это кумулятивный аффект, или, по-простому, накопительный. Тут нет классического взрыва «с нуля», когда вчера всё было спокойно, а сегодня вдруг рвануло. Тут совсем другая динамика: эмоции копятся, наслаиваются, как пары в закрытой комнате, и в итоге достаточно искры, чтобы рвануло так, что сам человек не ожидал.

Снаружи кумулятивный аффект выглядит как банальная злость, тщательно подогреваемая временем. Но для психолога важно уловить разницу. Если обычная злость позволяет планировать и сохранять контроль («пойду скажу всё, что думаю», «надо его наказать»), то при накопительном аффекте контроль уходит внезапно, когда «чаша терпения» переполняется. Внутри у человека действительно происходят процессы, близкие к классическому аффекту: сужение сознания, резкое усиление эмоций, провалы памяти, действия «на автомате».

Задача эксперта — отличить одно от другого. И это непросто. Человек может неделями ходить злым и раздражённым, и лишь последняя капля («слово не так сказали», «жест не так поняли») запускает именно аффективный взрыв. А может, наоборот, вся история — о долгой ненависти и подготовке, где никакого аффекта нет, а есть тщательно подогреваемый сценарий.

Вот тут и проверяется профессионализм эксперта: он должен видеть динамику эмоций — как они развивались, что именно стало триггером, был ли момент «обрушения контроля». Ирония в том, что внешне оба варианта выглядят одинаково: «взорвался». Но для права разница огромна: в одном случае мы имеем дело с кратковременной эмоциональной бурей, смягчающей вину, в другом — с холодной злостью, которую пытаются выдать за бурю.

Психолог обязан помнить: аффект — не штамп и не удобное алиби. А уж кумулятивный аффект тем более требует тонкой диагностики, иначе Фемида рискует принять тщательно выношенную ненависть за внезапную вспышку.

Пример из собственной практики

Иногда кажется, что самые драматичные сюжеты рождает не художественная литература, а сама жизнь. Конец 80-х, Ташкентский военный госпиталь. Во дворе — пациент с отрешённым видом, часами сидящий на скамейке. Врач, решивший приободрить его перед выпиской, услышал в ответ фразу, которая прозвучала, как приговор самому себе: — «Но ведь я его убил. Я не смогу этого забыть никогда».

Так началось следствие, которое вывело военную прокуратуру на историю рядового Н. Молодой солдат, тихий и физически слабый, стал жертвой систематических унижений со стороны своего командира отделения. Избиения, оскорбления, постоянное давление — всё это длилось месяцами. Переброска в Афганистан ничего не изменила: только добавила страха и напряжения.

Кульминация наступила на боевых позициях. После очередной порции побоев и угроз «продолжить уроки утром» Н. не мог уснуть, выпросил пост, но под утро всё же задремал. И в этом сне он снова оказался под ударами своего мучителя. Проснувшись в холодном поту и увидев рядом спящего командира, он передёрнул затвор и выпустил очередь в голову обидчику.

Официальная версия для «верхов» превратила этот эпизод в историю о неосторожном обращении с оружием, а потом и вовсе в героическую гибель в бою. Но следствие узнало правду и, чувствуя необычность случая, решило проверить: а не аффект ли это?

Моей задачей как эксперта было разобраться: имел ли место физиологический аффект или же это был хладнокровный расчёт. Ответ оказался однозначным: речь шла о кумулятивном аффекте. Полгода непрекращающихся унижений создали постоянное аффективное напряжение, которое копилось, как пар в котле. «Спусковым крючком» стала ночная грёза, оживившая весь ужас пережитого, и после пробуждения накопленное напряжение взорвалось.

Ретроспективный анализ материалов уголовного дела и показаний сослуживцев только подтвердил это: после убийства Н. был в состоянии потрясения, его описывали как человека «сломанного», «не понимающего, что происходит». Психологическое обследование выявило личностные особенности — повышенную чувствительность, ранимость, неспособность к открытому сопротивлению. Всё это делало кумулятивный аффект предсказуемым исходом.

В экспертном заключении мной было указано: на момент преступления Н. находился в состоянии физиологического аффекта. Для суда это стало важным обстоятельством, смягчившим ответственность. А затем вышла амнистия, и вскоре солдат обнял своих родных.

Но — и тут психология бессильна — мы так и не узнаем, смог ли он когда-нибудь «обнять» самого себя. Избавился ли он от ночных кошмаров? Перестал ли просыпаться в холодном поту? На этот вопрос экспертиза ответа дать не может.

В финале у хорошего заключения нет фанфар. Вместо «виновен/невиновен» — спокойное: картина переживания соответствует (или не соответствует) признакам физиологического аффекта; на пике эмоции самоконтроль был существенно снижен; память о центральных моментах эпизода фрагментарна; альтернативные объяснения рассмотрены; вот почему они слабее/сильнее. Суду этого достаточно: право дальше делает свою работу. А психолог, закрывая папку, в который раз убеждается, что самая надёжная помощь Фемиде — не громкие слова, а кропотливая калибровка человеческой оптики.

Работа судебного психолога похожа на ремесло старого часовщика: много мелких инструментов, каждый для своей шестерёнки, и ни одного «волшебного ключа», который открывает всё сразу. Поэтому, когда в зале суда кто-то мечтательно спрашивает: «А у вас есть прибор, который сразу показывает, врет человек или нет?», эксперт может только развести руками. Приборов-правдомеров не существует, зато есть толстые тестовые батареи, бесконечные таблицы, опросники и протоколы наблюдений. И, конечно, тот самый MMPI — легендарный многостраничный опросник, который за свою скучность и объём давно заслужил репутацию психологического «пытательного устройства».

Методы здесь довольно прозаичны, хотя для судьи и кажутся экзотикой. Наблюдение — как человек сидит, двигается, реагирует на вопросы, путается или наоборот слишком гладко отвечает. Интервью — не «признайся!» в прокурорском стиле, а серия уточняющих вопросов, иногда очень скучных, но дающих ценные оговорки и паузы. Тестирование — опросники, задания на память, внимание, интеллект. И, наконец, анализ документов: допросы, справки, характеристики, письма, медицинские заключения. Психолог работает не только с живым человеком, но и с бумажным «портретом», который о нём составили другие.

Ограничения здесь — целый отдельный жанр. Никакой тест не даст однозначного ответа: «лжёт — не лжёт», «виновен — невиновен». Тесты фиксируют лишь определённые особенности: уровень тревожности, импульсивность, склонность к аффектам, внушаемость, особенности памяти. Интерпретировать их нужно осторожно: высокая тревожность не делает человека автоматически ненадёжным свидетелем, а импульсивность не превращает в преступника. Но эти данные помогают объяснить, как психика могла повлиять на то, что человек видел, как запомнил и что сделал.

Самое важное — интерпретация. Здесь эксперт обязан оставаться переводчиком, а не судьёй. Его заключение не звучит как: «Да, он виновен» или «Нет, она невиновна». Оно звучит как: «Особенности личности такого-то могли повлиять на восприятие и воспроизведение обстоятельств дела таким-то образом». Или: «В момент совершения действий контроль над поведением был существенно снижен вследствие сильного аффективного переживания».

Суд, конечно, любит простые ответы, но психология не кивает «да» или «нет». Она осторожно раскладывает на столе мозаику: вот кусочек тревожности, вот — следы стресса, вот — особенности памяти, а дальше, уважаемые господа, складывайте картину сами. Ирония в том, что именно за эту скромную позицию психолога чаще всего и ругают: «Почему он не сказал прямо?!» Но именно здесь и проявляется честность науки — не выдавать вероятности за истину и не подменять Фемиду самим собой.

Заключение эксперта торжественно ложится на стол суда или следователя, и вокруг него сразу вырастает почти мистическая аура: «Раз сказал психолог — значит, так оно и есть». Здесь и кроется первый риск. Научный текст с аккуратными оговорками («с высокой вероятностью», «по имеющимся данным») превращается в устах прокурора в железобетонный аргумент: «Эксперт установил!» Адвокат, впрочем, поступает зеркально: те же слова с трибуны звучат как «Эксперт подтвердил версию защиты!» Сам же психолог, скромно сидящий на скамейке, может лишь тихо напомнить: «Я ничего не подтверждал, я только описал состояние». Но в шуме процесса это голос, который слышат хуже всего.

Следователи тоже бывают пленниками экспертизы. Вместо того чтобы критически оценивать выводы, они иногда используют их как костыль для уже готовой версии: «Раз эксперт сказал — значит, я был прав». А ведь заключение не заменяет расследование, оно только подсвечивает его тёмные углы.

А еще есть целый ряд ошибок и ловушек, которые подстерегают эксперта.

Самая очевидная опасность — субъективность эксперта. Психолог — тоже человек: у него есть симпатии, антипатии, усталость, мировоззрение. Он может видеть в обвиняемом «типичного агрессора» или, наоборот, «бедную жертву обстоятельств», и тогда методики будут интерпретированы так, что в итоге совпадут с внутренним убеждением.

Есть и другой соблазн — «подгонка» заключения под ожидания стороны. Следователь или прокурор намекает: «Ну вы же видите, что он склонен к агрессии?» И эксперт, желая быть полезным, пишет чуть жёстче, чем следовало бы. Или защита просит обратить внимание на «нервную ранимость», и в заключении появляется приукрашенное описание. Снаружи всё выглядит как наука, а внутри — как компромисс.

Адвокаты иной раз делают из психологии шоу для присяжных. Эксперт ещё не успел раскрыть папку, а защитник уже размахивает ею, как жезлом: «Уважаемые присяжные, обратите внимание! Наука доказала, что мой подзащитный человек впечатлительный и доверчивый». В такие моменты судебная психология превращается не в строгую дисциплину, а в декорацию спектакля.

И, наконец, ироничная реальность: иногда экспертиза выглядит как «психоанализ по вызову». Эксперта приглашают не ради поиска истины, а чтобы красиво вплести в процесс нужную историю: «Этот свидетель на самом деле подавлял воспоминания», «Этот обвиняемый всего лишь слишком тревожный». Всё это звучит убедительно — особенно для непосвящённой публики, — но от науки там остаётся лишь налёт.

В итоге экспертное заключение — это не истина в последней инстанции, а ещё один инструмент правосудия. Оно помогает Фемиде нащупать дорогу, но вовсе не подменяет её шагов. Настоящая сложность — в том, чтобы и суд, и следствие умели пользоваться этим инструментом аккуратно, без иллюзий и без попытки превратить психологию в орудие шоу.

Судебно-психологическая экспертиза — это не просто ещё один протокол в деле и не приложение к громкой речи прокурора или адвоката. Это мощный мост между сухой юридической практикой и живой наукой о человеческом поведении. Через этот мост Фемида, пусть и оставаясь слепой, может идти увереннее: её шаги становятся точнее, решения — гуманнее, а приговоры — справедливее. Эксперт не подменяет судью, не раздаёт «ярлыков виновности» и не вешает диагнозов вместо аргументов. Он лишь помогает увидеть, как психика могла повлиять на восприятие, память, эмоции и поступки людей, оказавшихся втянутыми в судебную драму.

Но на этом история не заканчивается. На горизонте маячат новые открытия в нейропсихологии, когнитивистике, психофизиологии. Уже сегодня ведутся исследования о том, как мозг кодирует воспоминания и как стресс искажают их воспроизведение; разрабатываются компьютерные модели эмоций, методы нейровизуализации, позволяющие видеть «аффективные всплески» буквально в режиме реального времени. Возможно, завтра у судебного психолога в чемоданчике рядом с MMPI окажется нейросканер или алгоритм машинного анализа речи, который поможет точнее отличать фантазии от подлинных воспоминаний. Правда, и здесь нас подстерегает ирония: чем больше технологий, тем больше соблазн превратить психологию в «детектор истины», а ведь её сила — как раз в скромной осторожности и умении работать с вероятностями, а не с абсолютами.

И, наконец, главная мысль, которую стоит вынести из этой главы: понимание возможностей и ограничений СПЭ — это признак профессиональной грамотности юриста и общей осведомлённости современного человека. Тот, кто знает, что психологическая экспертиза не выносит вердиктов, а лишь помогает суду рассматривать факты под правильным углом, вооружён против заблуждений и манипуляций. И тогда Фемида получает не только весы и меч, но и ещё один инструмент — психологическую оптику, позволяющую различать тонкие оттенки человеческого поведения.

Правосудие не становится идеальным, но оно становится чуть ближе к своей главной задаче — быть справедливым. А это уже немало.