Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬ!

— Вы должны научиться управлять эмоциями!

Опер вздыхает:

— Да я бы и рад, только вот они мной управляют гораздо лучше.

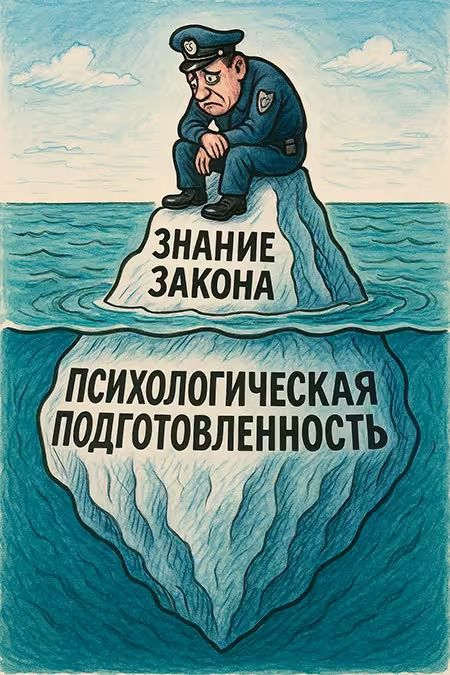

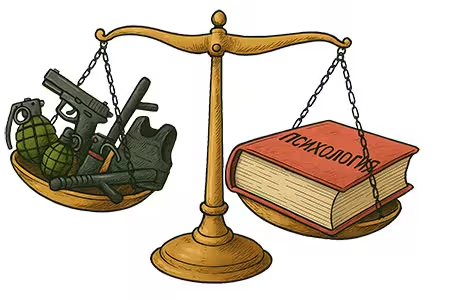

Смешной эпиграф? Да. Но ведь и грустно одновременно. Ведь в работе правоохранителя именно эмоции, внимание, память и воля решают порой больше, чем любая техника. Можно быть вооружённым до зубов, знать кодексы и инструкции наизусть, но в критический момент проиграть самому себе — растеряться, поддаться панике, вспылить там, где нужна холодная голова.

Психологическая составляющая профессионального мастерства — это то, что отличает «просто исполнителя» от настоящего мастера. Умение заметить мелочь, которую другие не видят. Способность выслушать свидетеля так, чтобы он сам не заметил, как рассказал лишнего. Выдержка, которая позволяет стоять спокойно, когда вокруг всё кричит: «Сорвись!».

Правоохранитель — это не только форма и жетон. Это ещё и набор внутренних возможностей: внимание, память, наблюдательность, логика, интуиция, самоконтроль, умение общаться. Всё это можно развивать и тренировать так же, как мышцы в спортзале.

Эта глава как раз о том, какие «скрытые резервы» есть в распоряжении каждого сотрудника, как их развивать и использовать. Ведь именно здесь, в психологической подготовке, кроется тот самый запас прочности, который и делает из новичка — профессионала.

Что такое мастерство? Обычно мы представляем себе мастера — это тот, кто делает что-то легко, красиво и так, что у окружающих челюсть отвисает: «Ну надо же, как у него получается!». У правоохранителя всё то же самое. Мастерство — это не волшебство и не врождённый талант, а синтез знаний, навыков, умений и личностных качеств, которые вместе обеспечивают высший уровень профессиональной деятельности. Другими словами, мастер — это тот, кто умеет применять всё, чему его учили, плюс всё то, что он сам в себе выработал, и при этом не забывает оставаться человеком.

Профессиональное мастерство — это не какой-то диплом с отличием, который можно повесить на стену и забыть. Нет, это скорее живой, дышащий организм, который нужно постоянно кормить, тренировать и иногда даже лечить. Это как собранный своими руками суперкомпьютер, где каждая деталь критически важна, но именно психология — это тот загадочный «искусственный интеллект», который заставляет всю систему работать слаженно, быстро и, что главное, с пониманием дела.

Итак, из чего же собирается этот профессиональный гений?

Во-первых, его костяк, его скелет — это правовая подготовка. Это та самая толстая папка с Уголовным кодексом, которую наш бедный курсант таскал с собой пять лет, и которая в итоге должна раствориться у него в крови. Знать закон — это не просто цитировать статью 158. Это понимать его дух, его логику, видеть, как одна норма цепляется за другую, и как в этой паутине можно найти лазейку для преступника или, наоборот, затянуть ее покрепче. Без этого скелета сотрудник — просто болтающаяся в воздухе амёба, которую любой мало-мальски грамотный адвокат размажет по стенке за пару минут. Если не знаешь закон, то хоть будь Шерлоком Холмсом в десятом поколении, всё равно дальше первого допроса не уедешь: запутаешься в статьях, а подозреваемый ещё и вежливо поправит тебя по уголовному кодексу.

Во-вторых, на этот скелет наращиваются мышцы — тактико-специальная подготовка. Это уже не про «знать», а про «уметь». Уметь правильно войти в помещение, чтобы не получить в лоб утюгом. Уметь провести обыск так, чтобы не пропустить заточку за подкладкой. Уметь вести авто в погоне, не угробив себя и пешеходов. Это мышечная память, доведенная до автоматизма, чтобы в стрессовой ситуации руки сами делали то, что надо, пока голова занята анализом обстановки. Если право — это скелет, то тактика — это рельефные бицепсы, которые все это приводят в движение.

В-третьих, никто не отменял хорошую физическую подготовку. Это общая выносливость организма, чтобы не выдохнуться после двух лестничных пролетов в бронежилете. Это силовые показатели, чтобы при необходимости поставить точку в споре с неадекватным гражданином, не доводя дело до крайностей. Проще говоря, это тот самый «бойцовский кулак», которым надеются никогда не воспользоваться, но всегда держат наготове. Физика — это не просто сдача нормативов раз в год, это фундаментальное чувство уверенности в собственном теле.

Но вот самый главный вопрос: что же приводит всю эту сложную машину в действие? Что заставляет знания права моментально всплывать в памяти, мышцы — действовать четко, а тело — мобилизовать все ресурсы в нужный момент? Ответ — психологическая готовность. Это та самая магия, тот самый «софт», который устанавливается на мощное «железо» из знаний, тактики и физподготовки.

Именно психология является тем клеем, который скрепляет все компоненты в единое целое. Это способность сохранять ледяную голову, когда адреналин бьет в виски и хочется либо нажать на курок, либо бежать без оглядки. Это умение прочитать по лицу лжеца за секунду до того, как он соврет. Это внутренний стержень, который позволяет выслушивать оскорбления, не поддаваясь на провокации, и принимать взвешенные решения под давлением, когда от этого решения зависят человеческие жизни.

Без этого ключевого элемента наш идеальный правоохранитель рискует превратиться в робота: он будет знать все инструкции, будет сильным и ловким, но в критический момент его «заклинит». Он растеряется, поддастся панике или, что хуже, эмоциям. Психологическая подготовленность — это то, что делает из просто специалиста — Мастера. Того, кто не просто выполняет работу, а чувствует ее, предвосхищает события и всегда на два шага впереди.

По сути, психологическая подготовленность — это комплексное слагаемое профессионального мастерства. Звучит строго, но на деле всё очень просто: это совокупность тех самых психологических характеристик, которые сотрудник вырабатывает и развивает в себе годами. Характеристик, отвечающих за специфические и очень важные особенности оперативно-служебной деятельности.

Именно она помогает выдерживать прессинг времени, стресса, человеческих эмоций и непредсказуемости ситуации. Это своего рода внутренняя броня и одновременно гибкий инструмент, позволяющий действовать хладнокровно там, где другой человек растерялся бы или сорвался.

И вот здесь уместно задать важный вопрос: если психологическая подготовленность настолько значима и действительно повышает уровень профессионального мастерства, то, что же конкретно входит в её содержание? Какие психологические составляющие формируют мастерство сотрудников правоохранительных органов?

Когда мы говорим о профессионально важных качествах личности правоохранителя, первым делом нужно вспомнить о его когнитивных, то есть познавательных способностях. Именно они задают фундамент, на котором строится вся дальнейшая работа. Можно быть добрым, сильным и даже слегка харизматичным, но если внимание рассыпается, память подводит, а мысли разбегаются в разные стороны, то мастерства не получится — будет лишь имитация.

Возьмём внимание. У обычного человека оно устроено так: увидел что-то яркое — отвлёкся, услышал звук — снова отвлёкся, в телефоне мигнуло уведомление — и вот уже мысли унеслись далеко от дела. Для правоохранителя такой «рассеянный почтальон» внутри головы недопустим. Ему нужно внимание устойчивое, как цемент, но при этом гибкое: суметь в нужный момент переключиться с допроса на телефонный звонок, а потом ещё и распределить внимание между показаниями свидетеля, движением в коридоре и собственными мыслями о том, где же, чёрт побери, видел этого подозреваемого раньше.

Устойчивое внимание — это умение смотреть на подозреваемого, который третий час рассказывает, как он поливал герань, и не провалиться в сон, а выцепить из этого потока слов одну-единственную нестыковку. Это как смотреть в одну точку и не моргать, чтобы не пропустить момент.

А вот переключение внимания — это уже высший пилотаж. Представь: ты только что вел спокойную беседу с потерпевшей бабушкой, а через секунду тебе уже нужно среагировать на драку в соседнем дворе. Мозг должен переключаться с режима «эмпатичный психолог» на режим «решающий проблему» быстрее, чем щелкает переключатель света. И никаких тебе «подождите, я еще мысленно там, с бабушкой».

Ну и коронный номер — распределение внимания. Это когда ты ведешь машину, слушаешь рацию, следишь за навигатором и прикидываешь в уме, куда мог повернуть скрывшийся автомобиль. Примерно, как жонглировать пятью мячиками, стоя на одной ноге. Теряешь фокус на одном — и всё, летит вся конструкция к чертям.

Память — вторая опора. Для сотрудников правоохранительных органов это не абстрактное «помню — не помню», а конкретный инструмент.

Зрительная память должна работать как фотоаппарат: один взгляд на машину — и ты уже запомнил не только номер, но и царапину на бампере, и значок на заднем стекле. Она помогает в деталях воспроизвести обстановку преступления. Слуховая — запомнить интонацию, паузу, дрожь в голосе допрашиваемого. Это умение по одному произнесенному слову («кореш», «предъява») определить, с кем имеешь дело, и запомнить все детали рассказа, даже если тебя одновременно пытаются отвлечь.

Но самая ценная — это ситуативная память, или память обстоятельств. Это не просто «что произошло», а «как это выглядело, пахло и звучало». Где лежала помада? Был ли включен телевизор? Дул ли ветер? Мелочи, которые часто и оказываются тем самым ключом, который ломает самое хитрое алиби. Это как постоянно снимать собственное реалити-шоу в высоком разрешении и с возможностью отмотать назад любой кадр. Это значит удержать в голове весь клубок событий, чтобы потом восстановить последовательность: кто куда шёл, что сказал, как посмотрел. И когда через месяц в деле всплывает деталь — «синяя зажигалка на столе» — именно эта память позволяет воскликнуть: «Ага, так вот где я это видел!».

Мышление — это, пожалуй, главный «командирский пункт» в голове правоохранителя. Это не про философские размышления о смысле жизни. Это мощный, почти спортивный интеллект.

Оно должно быть аналитическим, чтобы разложить ситуацию на части, как конструктор. Аналитическое мышление берет ворох разрозненных фактов — окурки, показания свидетелей, записи с камер — и заставляет их танцевать под свою дудку, выстраивая в стройную версию.

Естественно, что оно должно быть логическим — чтобы из этих частей сложить работающий механизм. Логическое мышление — это внутренний детектор бреда, который сразу кричит: «Стоп! Так не бывает! Он врет!», когда услышит, что преступник улетел с места преступления на воздушном шаре.

Должно быть прогностическим — чтобы предугадать, что предпримет противник или как поведёт себя свидетель. Прогностическое мышление — это попытка быть немного Нострадамусом. «Если я сейчас поеду направо, он скорее всего повернет налево, потому что там рынок, и он сможет затеряться в толпе». Это умение на два шага предугадывать действия того, кто очень не хочет быть пойманным.

И, наконец, быть оперативным — когда времени мало, а решение нужно здесь и сейчас. Оперативное мышление в условиях дефицита времени — это когда все вышеперечисленные виды мышления должны выдать тебе готовый ответ не через час совещания, а за доли секунды. Звучит выстрел? Нужно решить: бежать на звук, искать укрытие, вызывать подмогу? Решение должно родиться мгновенно, и от него зависит всё.

Ну и вишенка на торте — наблюдательность. Это не просто видеть, а подмечать. Наблюдательность — это умение видеть больше, чем видит обычный человек. То, что обычный человек пропустит как фон — грязь на ботинках, дрожание рук, слишком громкий смех без причины — для правоохранителя является громким сигналом. Это умение читать мир как открытую книгу, где каждая деталь — это буква, а из букв складываются слова, а из слов — приговоры. Это главный инструмент, который превращает просто взгляд в проницательный, цепкий и по-настоящему профессиональный взор.

Таким образом, когнитивные качества — это не абстрактные психологические термины, а повседневный «инструментальный ящик» правоохранителя. Они незаметны для посторонних глаз, но именно они позволяют сотруднику быть в нужный момент там, где надо, видеть то, что скрыто, и думать на шаг вперёд.

Если когнитивные качества можно назвать мозгом профессионала, то эмоционально-волевая устойчивость — это его броня и двигатель одновременно. Именно она позволяет не сойти с дистанции, когда ум уже всё понял, но тело и нервы требуют срочно лечь и накрыться одеялом с головой.

Первое, что здесь вспоминается, — стрессоустойчивость. На словах всё просто: «надо держать себя в руках». А на деле вокруг сирены воют, свидетели кричат, кто-то звонит в десятый раз, а начальник требует «результат к утру». И в этот момент стрессоустойчивость — это способность не рвануть куда глаза глядят, а спокойно продолжать делать своё дело. Чуть как у сапёра: дрожать можно, но после того, как работа закончена.

Самообладание и выдержка — два брата-близнеца. Они отвечают за то, чтобы сотрудник не поддался эмоциям, когда очень хочется. Например, когда подозреваемый улыбается и заявляет: «А у вас доказательств нет». В этот момент очень тянет показать, что доказательства есть, причём прямо здесь и сейчас. Но профессионал не хлопает дверью и не бросается в спор, а спокойно продолжает вести партию, как шахматист.

Решительность и смелость — это уже про действие. Тут мало понимать, что надо делать, важно ещё и решиться. Ведь иногда ситуация требует не десяти совещаний, а одного короткого «Делаем!». И смелости — не только физической (зайти первым в тёмный подъезд), но и психологической — взять ответственность на себя, когда остальные осторожно переглядываются: «А может, подождём указаний сверху?».

Принципиальность — вещь, с одной стороны, скучная, потому что звучит почти как из лозунга, а с другой — жизненно необходимая. Это тот самый внутренний стержень, который мешает «договариваться» с совестью и искать обходные тропинки, когда закон велит идти прямо. Без принципиальности сотрудник превращается в чиновника с погонами, а с ней он остаётся профессионалом.

И, наконец, самоконтроль. Это уже высший пилотаж. Когда эмоции поднимаются, как волна, а человек умеет эту волну оседлать, а не утонуть в ней. Правоохранитель с высоким уровнем самоконтроля похож на канатоходца: идёт над пропастью, вокруг ветер и шум, а он шагает ровно, потому что держит равновесие не ногами, а внутренним спокойствием.

Всё это вместе и создаёт эмоционально-волевую устойчивость. Она не бросается в глаза и редко попадает в отчёты, но именно она определяет, будет ли сотрудник хозяином ситуации или её пленником.

Важнейшим элементом профессионального мастерства выступает его коммуникативная подготовленность. Его коммуникативные навыки — это искусство дипломатии, работа спецагента и выступление стендап-комика в одном флаконе. Потому что задержать — это полдела. Гораздо сложнее и важнее — договориться. И нет, мы не о том, чтобы уговорить коллегу сходить за кофе. Правоохранитель без коммуникативных качеств — это как радио без антенны: вроде бы работает, но сигнал никуда не доходит. Какая польза от самых блестящих мыслей и логических построений, если ты не умеешь донести их до собеседника или, что ещё хуже, не можешь вытянуть нужную информацию у свидетеля или подозреваемого?

Всё начинается с умения устанавливать контакт. И это не про рукопожатие «мертвой хваткой» и взгляд исподлобья. Это магия, с помощью которой нужно за три секунды превратиться из человека в форме, который вызывает у обычного гражданина желание сделать вид, что его нет, в адекватного собеседника. Это может быть шутка, подобранная именно для этой бабушки или этого подростка; это спокойный, уверенный тон, который говорит: «Я не враг, но и не клоун. Давай решим вопрос». Это как найти общий язык с инопланетянином: нужно быстро определить частоту, на которой он вещает, и настроиться на нее.

Дальше — искусство слушать и слышать. Это не просто молча кивать, думая о своем, пока гражданин изливает душу. Нет, это активный процесс! Это когда ты всем телом показываешь, что его история про сбежавшего кота, который оказался не котом, а хорьком на самом деле, — это самое важное, что ты слышал сегодня. Ты слышишь не только слова, но и паузы, оговорки, смену тембра. Твой внутренний детектор мысленно кричит: «Так, он только что замедлился, вспоминая, какого цвета была машина… Значит, придумывает!» Уши правоохранителя должны быть такими же натренированными, как и его кулаки.

А вот умение убеждать — это уже высшая лига. Это не крик: «Я щас тебя посажу!». Это тонкое, почти ювелирное воздействие. Когда нужно объяснить буйному гражданину, что добровольно сесть в автозак — это не поражение, а его личный тактический ход, позволяющий сохранить достоинство и не порвать новую куртку. Это когда ты можешь привести три железных аргумента, почему человеку выгоднее сознаться сейчас, а не потом, и он, в итоге, сам искренне поверит в это. Это как продать холодильник эскимосу, но тут товар — это идея, и покупатель должен быть счастлив.

Но самый цирк начинается, когда в дело вступает распознавание лжи и невербальных сигналов. Это тот момент, когда сотрудник превращается в живой полиграф. Ты видишь, как у человека дергается глаз, когда он говорит о том, где был вечером. Как он непроизвольно потирает шею, вспоминая «несуществующего» друга. Как его ноги направлены к выходу, хотя всем телом он развернут к тебе. Это чтение между строк, где строками являются микродвижения мышц. И самое веселое — когда ты понимаешь, что тебе врут в лицо, но не показываешь вида, а продолжаешь вести свою партию, затягивая петлю нестыковок. Это самая азартная игра в кошки-мышки.

И, наконец, управление конфликтом — это апофеоз коммуникативного мастерства. Представьте: два буйных человека готовы разнести друг друга и всё вокруг. Задача — не просто встать между ними и орать «А ну прекратить!». Это искусство. Нужно суметь перехватить инициативу, снизить накал, перенаправить агрессию в слова, дать им выплеснуть пар, но в безопасном русле. Иногда — сыграть на их самолюбии: «Вы же мужики, а не петухи на базаре!». Иногда — применить «технику заезженной пластинки», спокойно и монотонно повторяя требование, пока оно не дойдет. Это как дирижировать оркестром, где музыканты — это разъяренные медведи, а вместо инструментов у них табуретки.

В общем, коммуникативная подготовленность — это когда твои слова становятся таким же эффективным инструментом, как рация или наручники. А иногда — и куда более мощным. Потому что самое крутое пресечение правонарушения — то, которое удалось предотвратить, даже не доставая из кобуры главного аргумента.

А вот мы и добрались до самой главной, самой тонкой и, если хотите, самой «неуловимой» части профессионального портрета. Если когнитивные качества — это ум, эмоционально-волевая устойчивость — характер, коммуникативные способности — язык и уши, то нравственная устойчивость — это сердце и компас одновременно. Без неё вся профессия теряет смысл. Ведь можно быть гением логики, мастером переговоров и чемпионом по стрессоустойчивости, но если внутренний стержень гнётся под любым давлением, то в итоге получится не правоохранитель, а ловкий авантюрист в форме.

В основе всего стоит честность. Та самая, без кавычек. В нашей профессии это не просто «не воровать». Это куда более экзистенциальное понятие. Это — быть честным в отчетности, когда проще что-то спустить на тормозах. Это — быть честным с самим собой, когда очень хочется выдать желаемое за действительное и подогнать улики под удобную версию. Это внутренний цензор, который шепчет: «Слушай, а это точно тот парень? Или ты просто хочешь, чтобы это был он?». Это умение признать свою ошибку перед коллегами, даже если это жутко неудобно. В общем, честность — это когда твоя совесть имеет прямой доступ к служебному удостоверению.

Честный сотрудник иногда выглядит занудой: всё проверяет, уточняет, сверяет. Зато именно такой «зануда» в конце концов доводит дело до результата, а не до скандала.

Справедливость — вещь ещё более сложная. Одно дело — разбираться в кодексах, и совсем другое — в людях. Здесь правоохранитель оказывается в роли арбитра: нельзя перегибать палку и нельзя делать вид, что «ничего страшного не произошло». Люди очень тонко чувствуют, когда к ним относятся справедливо, и именно это рождает уважение к форме.

Справедливость — это понимание, что перед тобой живой человек. Возможно, совершивший глупость. Возможно, оказавшийся в отчаянной ситуации. Это умение отличить злонамеренного рецидивиста от случайно оступившегося и, не нарушая закон, найти решение, которое не сломает человеку жизнь из-за одной ошибки. Это как быть судьей на ринге, который не только следит за правилами, но и видит, когда одному из бойцов давно пора остановить бой.

Чувство долга — вообще мотор всей профессии. Оно заставляет вставать ночью, ехать в мороз на вызов и работать там, где многие сказали бы: «Извините, это не моя проблема». Иногда кажется, что чувство долга — это что-то архаичное, вроде рыцарского кодекса. Но без него сотрудник быстро превращается в равнодушного чиновника, который работает «с девяти до шести», а потом закрывает глаза на всё остальное.

Ответственность — это, можно сказать, старшая сестра долга. Долг подталкивает к действию, а ответственность заставляет думать о последствиях. Ведь одно дело — поймать преступника, другое — сделать это так, чтобы потом не пришлось оправдываться в суде. Ответственность — это умение отвечать за результат, даже если он неидеален, и не перекладывать вину на обстоятельства или коллегу по смене.

И наконец, эмпатия. Да-да, она тоже нужна сотруднику правоохранительных органов. Умение поставить себя на место потерпевшего или свидетеля, почувствовать их боль и страх — это важнейший инструмент в работе. Но при этом важно не потерять принципиальности: слишком «добрый» следователь, который всем сочувствует, рискует превратиться в психолога-добровольца, а не в профессионала, который обязан довести дело до конца. Здесь нужна тонкая мера — сострадать, но не растворяться в чужих эмоциях.

Нравственная устойчивость — это тот самый невидимый балансир, который держит сотрудника на прямой дороге, когда вокруг полно соблазнов свернуть. Она делает его не только профессионалом, но и человеком, которому можно доверять. Ведь если в профессии исчезает моральное основание, то всё остальное — память, внимание, логика, смелость и даже красноречие — превращается в набор опасных инструментов в чужих руках.

Мы рассмотрели четыре ключевых элемента, которые образуют психологическую подготовленность правоохранителя. По сути, это четыре стороны одного и того же «профессионального квадрата», и только вместе они делают сотрудника устойчивым, надёжным и эффективным.

Когнитивные качества — это глаза и мозг, позволяющие видеть больше и думать быстрее. Эмоционально-волевая устойчивость — броня и двигатель, которые не дают сорваться или сойти с дистанции. Коммуникативные способности — язык и уши, превращающие любое общение в инструмент, а не в проблему. Нравственная устойчивость — сердце и компас, указывающие верное направление и не позволяющие превратить профессию в ремесло ради галочки.

Вместе они складываются в систему, где каждый элемент поддерживает другой. Без внимания и памяти не будет наблюдательности. Без самоконтроля — выдержки и решительности. Без умения слушать — настоящего убеждения. А без честности и справедливости всё это рискует превратиться в опасную имитацию мастерства.

Поэтому психологическая подготовленность — не абстрактное «дополнение» к закону, физподготовке и тактике, а та самая связующая ткань, которая превращает набор качеств в настоящее профессиональное мастерство. И, что особенно важно, все эти качества можно развивать. Нельзя научиться быть выше ростом или моложе на десять лет, но можно натренировать внимание, выработать стрессоустойчивость, развить коммуникативные навыки и укрепить нравственный стержень.

А значит, дальше мы поговорим о том, как именно тренировать эти качества. Потому что у любого мастерства есть секрет — регулярная практика. И психологическая подготовка здесь ничем не отличается от спортзала: без упражнений сила не растёт.

Когда мы говорим о подготовке сотрудников, обычно представляем спортзал, тир, лекции по праву или инструктаж по тактике. Всё это правильно, но есть ещё одна «тренировочная площадка», которую невозможно измерить килограммами или метрами — это психологическая подготовка.

По сути, она — как невидимый спортзал для ума и характера. Её главная цель звучит просто: формирование и поддержание высокого уровня психологической подготовленности. То есть не только довести сотрудника до состояния «готов к стрессу», но и поддерживать его на этом уровне постоянно. Ведь психика, как и мышцы, имеет неприятное свойство расслабляться, если её не тренировать.

Задачи здесь самые разные. Во-первых, развитие и тренировка профессионально важных качеств. Внимание, память, наблюдательность, выдержка — это не «подарки судьбы», а то, что можно оттачивать, как навыки игры на пианино.

Во-вторых, обучение навыкам саморегуляции и управления эмоциями. Согласись, одно дело — знать закон, и совсем другое — уметь в нужный момент не сорваться, когда собеседник провоцирует, а начальство подгоняет. Это как навык вождения: можно выучить правила движения, но пока не научишься спокойно тормозить в гололёд, настоящим водителем не станешь.

Дальше — формирование навыков эффективного профессионального общения. Тут сотрудник превращается в тонкого переговорщика, который умеет слушать, задавать правильные вопросы, читать невербальные сигналы. Иногда одно умело заданное уточнение даёт больше, чем десяток протоколов.

Конечно, особое внимание уделяется повышению устойчивости к стрессу и психологическим перегрузкам. Потому что жизнь сотрудника — это не уютный офис с кофе и кондиционером. Это звонок среди ночи, это сцена происшествия, это десятки человеческих эмоций, которые обрушиваются одновременно. И здесь без внутренней стойкости далеко не уедешь.

Ну и, наконец, воспитание уверенности в себе и своих силах. Не той самоуверенности, когда человек мнит себя супергероем, а именно здоровой уверенности: «Я смогу, потому что я готов». Такая уверенность не даётся с погонами или дипломом, она приходит только через тренировку и опыт.

Таким образом, психологическая подготовка — это не абстрактные красивые слова, а система вполне конкретных целей и задач. Она формирует того самого сотрудника, который в любой ситуации остаётся профессионалом: думает ясно, действует чётко, говорит убедительно и не теряет себя даже там, где обычный человек растерялся бы окончательно.

Когда подготовки нет

Представим ситуацию. Молодой сотрудник только что вышел из академии. Закон он знает назубок, физподготовка отличная — на полосе препятствий был лучшим. Вроде бы идеальный кандидат в герои.

И вот первая серьёзная проверка: вызов на место происшествия. Ситуация напряжённая, толпа людей, все что-то кричат, жестикулируют, у каждого своя правда. Наш сотрудник оказывается в эпицентре. Что происходит дальше?

Сначала подводит внимание: он пытается охватить сразу всё и в итоге не фиксирует ничего конкретного. Память работает, как решето: мелькают лица, обрывки фраз, но в голове остаётся каша. Потом включается стресс. Сердце бьётся так, что заглушает все мысли, ладони потеют, дыхание сбивается. Вместо самообладания появляется паника: «А что, если я сейчас сделаю не так?».

В этот момент к нему подходит очевидец и начинает что-то горячо объяснять. Но наш герой не слышит — он кивает, не понимая смысла слов, и машинально записывает что-то в блокнот. Вмешивается кто-то из агрессивно настроенных свидетелей — и тут уже взрывается эмоциональный заряд. Вместо того чтобы разрядить конфликт, сотрудник вспыхивает сам: повышает голос, машет руками. Толпа ещё больше накаляется.

Результат? Информация собрана обрывочно, контакт с людьми потерян, конфликт только усилился. Формально он сделал всё «по инструкции», но по сути — провалился. И всё потому, что отсутствовала психологическая подготовка: не хватило устойчивости, самоконтроля, умения слушать и управлять собой.

Именно в такие моменты становится понятно: без внутренней подготовки даже самые лучшие знания и навыки работают лишь наполовину. Как мощный автомобиль без рулевого управления — едет быстро, но куда занесёт, одному Богу известно.

Главный «тренажёрный зал» личности правоохранителя — профессионально-психологический тренинг. Если обычный спортзал нужен для того, чтобы мышцы не превратились в кисель, то профессионально-психологический тренинг нужен для того, чтобы в кисель не превратились внимание, память, выдержка и нервы.

По определению, это система активных методов обучения, направленных на формирование и развитие конкретных профессионально важных качеств и навыков. Звучит строго, но на практике это означает одно: сотрудника ставят в такие ситуации, где он вынужден работать головой, сердцем и характером сразу, а не только вспоминать теорию из учебника.

Здесь вас не заставят конспектировать лекции под диктовку. Вас заставят делать. Падать, подниматься, ошибаться, краснеть, смеяться и снова пробовать. Всё для того, чтобы вырастить в себе те самые профессионально важные качества, которые превратят вас из курсанта с теоретическим багажом в уверенного профи, который не растеряется в самой жуткой каше из стресса, лжи и агрессии.

А работает этот тренажерный зал для души на нескольких простых, но железных принципах. Представьте, что вы качаете пресс.

Первый принцип — практичность. Здесь нет места абстрактным «а представьте, что вы дерево». Все упражнения имеют сугубо приземленное, прикладное значение. Если учат распознавать ложь — то вы будете смотреть видео с реальными допросами. Если учат саморегуляции — то вас будут намеренно выводить из равновесия (в рамках разумного, конечно), чтобы вы тут же, в безопасной обстановке, пробовали свои дыхательные техники. Никакой воды! Только концентрат полезных навыков, которые можно применить уже завтра на дежурстве.

Второй принцип — регулярность. Один раз сходить в тренажерный зал и сделать сто отжиманий — бесполезно. Мышцы наращиваются постепенно. Так и тут. Психологическая устойчивость — это не знания, это навык. Его нужно поддерживать постоянными, пусть и короткими, тренировками. Пять минут в день на внимание, десять — на дыхание, раз в неделю — ролевая игра с коллегами. Иначе все суперспособности быстро «сдуются» при первой же встрече с суровой реальностью.

Третий принцип — постепенное усложнение задач. Вас не будут сразу бросать в адскую мясорубку переговоров с террористами. Всё начинается с малого. Сначала вы учитесь просто замечать детали на фото. Потом — искать несоответствия в спокойном рассказе коллеги. Затем — делаете то же самое, но под легким давлением (например, под ограничение по времени). А уж потом вас могут и в полноценную симуляцию с кричащими актерами отправить. Как в компьютерной игре: прошел первый уровень — получил доступ ко второму, посложнее.

И, наконец, четвертый принцип — обратная связь. Это самое ценное. После каждого упражнения тебя не просто хвалят или ругают. Тебе разбирают по косточкам твои действия. «Здесь ты повел себя блестяще, увидел смену позы. А здесь — прокололся, поддался на провокацию и полез на эмоциях. Давай разберем, почему так вышло и как сделать иначе». Это как иметь персонального тренера, который смотрит на тебя со стороны и показывает слепые зоны. Без этого принципа тренинг превращается просто в забавные (или не очень) игры, из которых ты можешь сделать совершенно неверные выводы.

В общем, профессионально-психологический тренинг — это не про скучные лекции о «том, как надо». Это про то, чтобы в безопасной обстановке наделать ошибок, получить по шапке, посмеяться над ними и выйти уже с новым, реально работающим навыком. Это лучший способ не узнать, а прочувствовать свою профессию на вкус, цвет и запах. И остаться при этом в трезвом уме и твердой памяти.

Из чего же складывается этот тренинг. Какие компоненты составляют его основу? Начнем с первого – тренинг профессиональной памяти.

Если голова нашего правоохранителя — это высокотехнологичный сервер, то профессиональная память — это его система хранения данных с молниеносным поиском. Это не про то, чтобы помнить, где ты оставил в прошлом месяце нарукавник. Это про то, чтобы с одного взгляда «загрузить» в мозг полное досье на человека, машину или обстановку места происшествия, а потом в нужный момент выдать информацию без малейшей задержки. Без этой функции даже самый крутой сыщик будет напоминать компьютер с красивым монитором и сломанным жестким диском.

Итак, что же это за зверь такой? Профессионально развитая память — это способность не просто зазубрить факты, а с ходу схватывать, надежно складировать в закромах разума и по первому требованию извлекать оттуда без искажений всё, что может пригодиться для работы: от примет преступника до сложного маршрута движения. Это когда твоя голова работает как многофункциональный регистратор: записывает, сохраняет и воспроизводит без помех.

А как же это качество в себе раскачать? Скучной зубрежкой тут не обойтись. Нужны целеустремленные и, что важно, практичные тренировки. Представьте себе спортзал для нейронов.

Во-первых, тренировка на запоминание лиц и примет. Это вам не в соцсетях лайкать знакомых. Здесь учат с одного беглого взгляда «считать» и сохранить в памяти не просто «мужчина в черном», а форму бровей, манеру двигаться, особенную родинку, надлом каблука и то, как он поправляет очки. Упражнения просты: посмотрел на фото или видео — отвернись и максимально подробно опиши человека. Сначала будет получаться «какой-то парень», а потом — «мужчина 25-30 лет, асимметричная линия губ, шрам на левой брови, привычка теребить мочку уха». Это искусство превращения взгляда в сканер.

Во-вторых, словесная информация. Ориентировки, инструктажи, показания свидетелей — это же не аудиокниги, которые можно послушать в фоновом режиме. Тут нужно выхватывать на лету ключевые детали и фиксировать их без ошибок. Тренируются это так: коллега быстро зачитывает вам длинный текст, а вы потом должны воспроизвести суть и важные нюансы. Ошибся — получил вымышленную жалобу от вымышленного гражданина. Постепенно учишься отделять главное от шелухи и держать в голове детали, как будто это список покупок.

В-третьих, номера и приметы машин. Здесь наш мозг учится работать как автоматический автомобильный распознователь. Упражнение: мельком взглянуть на припаркованную машину и через минуту назвать не только номер, но и марку, цвет, повреждения, наклейки на стекле и даже цвет дворников. Потом то же самое, но уже с машиной в движении. Цель — чтобы в голове автоматически щелкало: «Так, это не та, у искомой левое зеркало разбито, а у этой — целое».

В-четвертых, запоминание предметов. Украденные часы, похищенный телефон, изъятые вещественные доказательства — всё это нужно уметь мысленно «фотографировать» и хранить в памяти. Тренировка: вам на три секунды показывают набор предметов на столе, а вы потом описываете их с максимальной точностью — царапины, вмятины, серийные номера. Идеально для развития зрительной памяти и внимания к мелочам, которые часто и ломают самые хитрые алиби.

И, наконец, планы, схемы и маршруты. Это когда тебе один раз показали на карте сложный путь с кучей поворотов, а ты должен повторить его без ошибок. Или зашел в незнакомое помещение, быстро запомнил расположение комнат, выходов и окон, а потом воспроизвел на бумаге. Это как игра в «шпиона», где от точности твоей внутренней карты может зависеть успех всей операции.

В общем, тренировка профессиональной памяти — это не про скучную теорию. Это про то, чтобы превратить свою голову в совершенный инструмент, который не подведет в самый ответственный момент. Ведь как говорил один известный сыщик: «Мелочи — это самое главное». А чтобы заметить мелочи, их нужно сначала запомнить.

Развитие профессиональной памяти — это не только «качать» саму способность запоминать; это умение пользоваться тремя наборами приёмов: как запомнить, как сохранить, как вспомнить. По сути, мы учим мозг работать как хорошо организованный архив: вход — обработка — выдача.

1. Как запоминать: правильное «кодирование».

Первый секрет — установка на запоминание. Всякий раз, сталкиваясь с чем-то важным, мысленно хлопайте себя по лбу и говорите: «Запомнить! Обязательно!». Это как поставить галочку в мозговом органайзере. Без этой команды информация летит в одну ухо, в другое, а потом прямиком в мусорную корзину нейронов. Мозг должен понять, что это не фоновый шум, а ценный груз.

Дальше — заучивание. Объёмные ориентировки и сложные формулировки не прыгают в память сами. Объемную и скучную информацию (вроде новых поправок в закон или длинной служебной инструкции) нужно безжалостно повторять. Про себя, вслух, шепотом — пока она не впечатается в голову, как слова песни «Happy Birthday». Как с упражнением на стрельбище: не спеши, но и не мни патрон в руках. Да, это нудно, но это работает безотказно.

Работает и осмысление. Любые данные запоминаются в разы лучше, если пропустить их через логику. Не просто зазубрить приметы, а спросить себя: «Почему у него такой шрам? Наверное, дрался. А почему дрался? Характер, наверное, взрывной». Вскрывая смысловые связи, вы превращаете безликую инфу в увлекательный сериал, который мозгу уже интересно сохранить. Простые вопросы «почему?» и «зачем?» — это клей для нейронов.

Отдельная магия — поиск закономерностей. Цифры, номера машин и телефонов запоминаются легче, если в них увидеть рисунок. Например: 28-37-46 — в каждой паре сумма «10», первые цифры растут (2→3→4), вторые уменьшаются (8→7→6). Мозг любит такие узоры и хранит их охотнее, чем «голый» набор чисел.

Помогают аналогии. Новая информация цепляется за старую. Увидели разыскиваемую машину? Подумайте: «Да это же копия тачки моего дяди Васи, только синяя и с вмятиной на бампере!». Запомнили лицо? «Так это же вылитый наш участковый, лет на двадцать помоложе!». Мозг любит ассоциации — это его родной язык.

Подключаем образное представление. Вместо того чтобы запоминать «коричневые глаза, шрам на щеке», попробуйте мысленно нарисовать портрет. А еще лучше — оживите его, включите «кино»! Представьте, как этот человек хмурится, как шрам шевелится, когда он говорит. Чем ярче и детальнее картинка, тем прочнее она осядет в памяти.

Ещё один полезный ключ — мысленное проговаривание. Рассматривая фото, внутри проговорите: «нос прямой, тонкий; глаза широко расставлены; взгляд тяжёлый…». Внутренняя речь — это как маркер, которым вы обводите контуры. Проговаривание подключает к запоминанию еще один канал восприятия — аудиальный, и информация укладывается надежнее.

И, наконец, моделирование. Если информация разрозненна (показания свидетелей, улики, обстановка на месте происшествия), попробуйте сложить из нее единую историю. Смоделируйте событие: кто зашел, куда посмотрел, что взял, куда ушел. Связав факты в логическую цепь, вы запомните их не по отдельности, а как сюжет, который гораздо сложнее забыть.

2. Как сохранять: уговорить память ничего не забывать.

Памяти помогает прогнозирование последствий. Представьте, что будет, если вы забудете ориентировку (смелее сгустите краски) — и наоборот, что даст точное сохранение (нарисуйте «плюсы» в розовом свете). Для кого-то лучше работает «не хочу провалиться», для кого-то — «хочу блеснуть». Важно понять, какая мотивация лично у вас включает «память-бережливость».

Классика жанра — интервальные повторения. Забывание особенно активно в первые шесть часов, поэтому: короткое повторение через 15–20 минут, затем «контрольное» через 8–9 часов и ещё одно — через сутки. Это как закрепить след на влажной глине: один раз провёл — и уплотнил.

Полезна систематизация. Новую информацию нужно на что-то «повесить». Найдите связь с тем, что вы уже знаете. Новая статья закона? Привяжите ее к известному громкому делу. Новое лицо? Вспомните, на кого из знакомых он похож. Без «крючка» информация болтается в памяти бесхозно и быстро теряется. Приметы человека можно увязать с местом встречи, задачей смены, конкретным делом. Чем больше связей, тем прочнее сеть хранения.

И помните парадокс: «запоминание через забывание». Парадоксальный, но работающий трюк. Попробуйте прямо сейчас НЕ думать о белой обезьяне. Получается? Вот именно. Чем сильнее вы стараетесь что-то забыть, тем лучше это запоминаете. Используйте это: если боитесь забыть важную деталь, скажите себе: «Ладно, забудь об этом!». Ваш внутренний бунтарь немедленно захочет сделать наоборот.

3. Как вспоминать: достаём без мучений

Иногда мозгу нужно вернуть ту же сцену. Помогает физическое воспроизведение обстановки: вернуться на место, переставить предметы как были, даже развернуть кресло в «ту самую» сторону. Зрительные «якоря» подталкивают нужный файл.

Если физически вернуться нельзя — выручает мысленная реконструкция. По частям восстановите локацию, людей, их движения — и вместе с картинкой всплывут детали. Часто нужная информация всплывает сама собой, как поплавок.

Полезен перебор ситуаций. Лицо знакомо, а вот откуда? Прокрутите контексты: отдел, двор, транспорт, дело №… Контекст часто притягивает нужное имя как магнит.

Срабатывает и перебор цепи событий. Пойдите по звеньям последовательности «до — во время — после». Пропуск нашли? Ошибки нет — идём дальше и возвращаемся позднее. Если не вспоминается — не мучайте память, она этого не любит. Восстановите последовательность событий того дня поминутно: «С утра зашел в отдел, потом был на вызове, затем кофе пил, а потом... А потом как раз и встретил его!». Восстанавливая хронологию, вы находите потерянное звено.

И, наконец, расслабление. Три минуты безуспешных попыток — сигнал сделать паузу: отпустить плечи, выровнять дыхание, на минуту «ни о чём». Удивительным образом, стоит только отпустить напряжение, как нужное само всплывет в голове, будто его там и ждали. Мозг — дама капризная: чем больше на нее давишь, тем упрямее она становится. Иногда лучшая стратегия — это просто отступить и сделать вид, что вам не очень-то и надо. И тогда она сама всё выдаст.

В итоге профессиональная память — не дар богов, а навык, который выращивается дисциплиной приёмов. Вы даёте мозгу чёткий вход (осознанное кодирование), размещаете всё по полкам (сохранение), а затем без нервов берёте нужную папку (воспроизведение). Никакой магии: просто хорошо настроенный архив, который всегда с вами — даже когда блокнот остался на столе дежурного.

Развитие памяти — это не только «повторяй и запоминай», но и вполне конкретные упражнения, которые сотрудники могут включать в свою подготовку. Вот несколько таких «тренажёров памяти».

«Фоторобот в голове». Берут фото незнакомого лица (или просто изображение из газеты). Сотрудник смотрит на него 20–30 секунд, затем фото убирают. Задача — описать лицо так, будто составляет ориентировку: форма носа, разрез глаз, выражение, особые приметы. Со временем можно сокращать время просмотра или усложнять: показывать лицо в профиль, при плохом освещении.

«Автомобиль в розыске». Показывают картинку автомобиля на несколько секунд, потом убирают. Нужно перечислить: цвет, марка, госномер, особые приметы (царапина на крыле, наклейка на стекле). Со временем — усложнение: показывать сразу два-три авто, потом задавать вопросы: «У какой машины был номер, заканчивающийся на 47?».

«Ориентировка на слух». Психолог или преподаватель зачитывает небольшой текст (например, ориентировку или инструкцию) всего один раз. Задача — воспроизвести его как можно точнее. Потом идёт сверка. Это развивает слуховую память и умение удерживать в голове словесную информацию без искажений.

«Маршрут». Сотруднику предлагают рассмотреть план местности или маршрут движения, затем через некоторое время — воспроизвести его по памяти: «От отдела до точки А поворот направо, через два квартала налево…». Вариант усложнённый — восстановить план по памяти через несколько часов или на следующий день.

«Похищенное имущество». Показывают набор мелких предметов (например, украшений). Через короткое время убирают и задают вопрос: «Какая цепочка имела подвеску? Какого цвета был камень в кольце?» или просят опознать предмет среди похожих. Упражнение развивает способность к точному запоминанию примет.

«Мозаика показаний». Сотруднику дают несколько фрагментов информации — отрывки «показаний» разных свидетелей. Нужно запомнить их, а затем объединить в общую картину события. Упражнение тренирует не только память, но и умение систематизировать и связывать информацию.

Очень полезно упражнение «Стол свидетельских показаний». Разложите на столе с десяток-полтора всякой мелочевки: ключи, зажигалку, ручку, монету, носок — что угодно. Дайте себе секунд двадцать на запоминание этой композиции, а затем накройте всё темным платком или просто отвернитесь. Теперь попробуйте перечислить все предметы с максимальными подробностями: не просто «ручка», а «синяя шариковая ручка со сколом на колпачке». Для усложнения задачи можно договориться с коллегой, чтобы он пока вы не видите, убрал один предмет или поменял два местами — а вы должны будете угадать, что именно изменилось.

Отлично развивает ассоциативную память упражнение «Ассоциативная цепочка». Возьмите десять абсолютно случайных слов — скажем, «преступник», «кофе», «фонарь», «дождь», «документ» — и попробуйте за минуту составить из них бредоватую, но яркую и связную историю. Например: «Преступник убегал, пролил кофе на фонарь, пошел дождь, который смыл важный документ». Через час вы с удивлением обнаружите, что легко можете восстановить всю цепочку слов именно благодаря этому абсурдному сюжету.

Для работы в паре великолепно подходит игра «Что изменилось?». Минуту внимательно изучаете своего напарника — во всех деталях, от прически до шнурков на ботинках. Потом оба отворачиваетесь и каждый меняет в своем внешнем виде три малозаметные детали: снимает часы, перекладывает ручку в другой карман, закатывает рукав. Повернувшись друг к другу, пытаетесь обнаружить все изменения. Это не только тренирует память, но и оттачивает наблюдательность.

Все эти упражнения можно проводить как в учебных группах, так и индивидуально. Главное — регулярность и постепенное усложнение. И, конечно, доля азарта: память тренируется охотнее, когда процесс превращается в своеобразную игру.

Если память — это архив, то внимание — это тот самый расторопный и зоркий дежурный по этому архиву, который решает, какую информацию впустить, а какую — отфильтровать как спам. В профессии правоохранителя этот «дежурный» должен быть натренирован так, чтобы не пропустить ни одной важной детали, даже под шквалом отвлекающих факторов. Тренировка внимания — это воспитание в себе внутреннего снайпера, который умеет выцеливать главное в море информационного шума.

А теперь — к практике! Вот как можно накачать эту «мышцу».

Одно из лучших упражнений для выработки «силы взгляда» — это «Найди отличие на бегу». Попросите коллегу показать вам две почти идентичные фотографии одного и того же места — скажем, интерьера квартиры или участка улицы. Почти — но не совсем. На одной детали будут другими: на столе стояла ваза, а на второй фотографии ее нет; на полке лежала книга, а теперь ее там нет. Сначала можно искать различия не спеша. А потом — устраивать настоящие «дуэли»: кто быстрее найдет 10 отличий, пока начальник кричит из своего кабинета о срочном отчете. Это учит сохранять концентрацию под давлением.

Для тренировки распределения внимания идеально подходит старое доброе «Смотри и слушай». Включите два видео одновременно: на одном мониторе — запись с допроса, на другом — трансляция с уличной камеры. Ваша задача — уследить за обоими потоками и потом ответить на вопросы по каждому. «Что сказал подозреваемый в 15:23?» и «Какого цвета машина проехала в это время на перекрестке?». Сначала будет каша в голове, но постепенно мозг научится не смешивать потоки информации, а раскладывать их по полочкам.

Остроту внимания великолепно оттачивает упражнение «Оперативный дозор». Выйдите на оживленную улицу или в людное место. Поставьте себе задачу: за пять минут отметить про себя всех людей в красной одежде. Потом — всех, кто говорит по телефону. Затем — всех, кто курит. А потом — попробуйте вспомнить, был ли среди курящих кто-то в красном и разговаривал ли он при этом по телефону. Это учит не просто скользить взглядом, а выхватывать и удерживать в голове конкретные детали в постоянно меняющейся картинке.

Очень простое и эффективное упражнение для переключения внимания — «Тема-антитема». Возьмите газетную статью или любой текст. Читайте его про себя, но как только встретите слово, скажем, «происшествие» — сразу же хлопните в ладоши. А потом усложните: хлопайте на слово «происшествие» и стучите по столу на слово «сотрудник». Это заставляет мозг моментально переключаться между задачами, не теряя нити повествования.

Для развития устойчивости внимания нет ничего лучше монотонной работы с помехами. «Доклад под прессом» — блестящий пример. Попробуйте заполнить сложный служебный бланк или написать подробный рапорт, пока коллега пытается вас отвлечь: задает вопросы, включает музыку, роняет рядом ручку. Ваша задача — не сорваться, не накричать на него, а продолжить работу, сохраняя концентрацию и не делая ошибок. Это учит работать в условиях, когда тишины и идеальной обстановки ждать не приходится.

Если внимание — это луч прожектора, то наблюдательность — это искусство увидеть в его свете не просто освещенные объекты, а их тени, отражения, следы на пыли и едва заметные трещины. Это способность читать мир как открытую книгу, где каждая деталь — это буква, а из букв складываются улики. Это способность не просто замечать детали, но замечать именно те, которые имеют значение, вовремя их осмысливать и делать из них выводы. Для сотрудника правоохранительных органов — это один из ключевых навыков. Хорошо натренированный сотрудник видит не только то, что есть, но и то, чего нет, но должно быть — а это уже почти суперспособность.

Наблюдательность — это не врожденный дар, а навык, который оттачивается, как и любой другой. И для этого есть свои особые упражнения, которые превращают простое «смотрение» в «видение».

Одно из таких упражнений можно назвать «Мысленное фотографирование». Его суть в том, чтобы за считанные секунды «сфотографировать» взглядом сложную сцену или объект, а затем воспроизвести ее в мельчайших деталях с закрытыми глазами. Например, зайти в незнакомый кабинет на три секунды, выйти и описать обстановку: сколько стульев стояло у стола, какого цвета была занавеска, какие бумаги лежали на столе, была ли в чашке ложка и куда она была повернута. Постепенно время на «снимок» сокращается до одной секунды, а количество деталей, которые нужно запомнить, растет. Это учит мозг не просто скользить по поверхности, а мгновенно схватывать и анализировать пространство.

Классика жанра — упражнение «Что изменилось в комнате». Сотрудник входит в помещение, осматривает его 30 секунд, выходит. За это время кто-то меняет мелочи: передвигает кружку, снимает часы со стены, поворачивает стул. Задача — вернуться и перечислить всё, что изменилось. Очень хорошее упражнение на пространственную наблюдательность.

Вариант сложнее: сотрудник не заходит в комнату, а осматривает её через зеркало, с искажённой перспективой. Нагрузочка растёт!

«Наблюдение за поведением». В помещении разыгрывается сценка: человек входит, нервно здоровается, оглядывается, держит руки в карманах. После выхода участника задаются вопросы: как он был одет, что делал, какой рукой держал телефон, каков был тембр его голоса, что сказал, как двигался?

Сначала отвечают общо: «Был в чёрной куртке…», потом — конкретно: «Куртка застёгнута не до конца, левая рука сжата в кулак, голос дрожащий». Это учит считывать и вербальные, и невербальные признаки.

Другое мощное упражнение — «Охота на детали». Оно превращает обычную прогулку или поездку по городу в увлекательный квест. Выберите для себя «день красного цвета» и отмечайте все объекты этого оттенка: вывески, элементы одежды прохожих, машины, рекламные баннеры. На следующий день «поохотитесь» на определенные модели автомобилей или на людей в очках. А потом — на те детали, которые выглядят «неправильно»: криво висящие знаки, слишком громко разговаривающих людей, неестественное поведение. Это не только тренирует глаз, но и развивает чутье на аномалии, на то, что выбивается из общего порядка вещей.

Для тренировки умения подмечать динамические изменения идеально подходит «Уличный хронометраж». Сядьте где-нибудь в людном месте — в кафе у окна, на скамейке в парке. Выберите человека и в течение короткого промежутка времени (минуты-двух) мысленно фиксируйте все, что он делает: как часто проверяет телефон, куда смотрит, как поправляет одежду, с кем обменивается взглядами. Затем попробуйте предсказать его дальнейшие действия: вот он посмотрел на часы — сейчас встанет и пойдет; вот он застегнул пиджак — готовится к важной встрече. Это упражнение учит не просто видеть, а предвосхищать и читать поведение людей, что бесценно при наблюдении.

Очень полезно для развития наблюдательности упражнение «Слепой рассказ». Оно выполняется в паре. Один участник закрывает глаза, а второй в течение минуты подробно описывает ему все, что происходит вокруг: не просто «люди идут», а «мужчина в синей куртке быстрым шагом пересекает площадь, он держит в руке коричневый портфель и о чем-то оживленно говорит по телефону, его взгляд направлен на вход в метро». Затем «слепой» открывает глаза и должен найти в толпе именно того человека, которого ему описали. Это учит не только подмечать детали, но и переводить их в точные словесные описания — ключевой навык для составления ориентировок.

Упражнение «Проверка на ложную деталь». Показывается сцена или последовательность событий (например, короткий видеоклип). Затем задаётся ряд вопросов, в которые вкраплены ложные детали: «На стене висели часы?» — хотя их там не было. Это упражнение отлично вырабатывает критичность восприятия: не «допридумывать», а помнить только то, что действительно виде.

Наконец, упражнение «Фокус на фоне» учит замечать то, что скрыто в том, что вроде на виду. Возьмите любую сложную и «зашумленную» картинку — фотографию многолюдного рынка, интерьер забитого людьми кафе, вид на оживленный перекресток. Ваша задача — найти на ней все предметы определенного типа (все чашки на столах, все сумки на плечах у людей, все рекламные вывески синего цвета) или, наоборот, одну-единственную аномалию (человека в слишком теплой одежде для этого сезона, машину с включенными фарами днем, одинокий детский ботинок на обочине). Это приучает глаз не поддаваться на обман перспективы и не упускать важное на фоне второстепенного.

Все эти упражнения объединяет одно: они учат не просто смотреть, а видеть смысл в деталях. Они превращают мир из хаотичного набора объектов в систему знаков и сигналов, которые можно и нужно читать. И когда этот навык входит в привычку, сотрудник уже не может его «выключить» — он всегда настороже, всегда сканирует пространство. Он замечает, как у человека дрогнул палец, когда тот сказал, что ничего не знает; как пыль на столе лежала иначе, чем должна была; как тень от предмета не совпадает с его положением. Именно из таких мелочей, незаметных для обычного взгляда, и складывается большая часть улик и оперативных успехов. Это и есть высший пилотаж наблюдательности — когда она становится не техникой, а второй натурой.

Если наблюдательность поставляет сырье в виде фактов и деталей, то мышление — это заводская линия, где это сырье перерабатывается в готовые продукты: версии, планы и решения. А логика — это строгий технолог, который следит, чтобы на выходе не получился брак. Вместе они образуют тот самый «внутренний аналитический центр», который отличает мастера от просто исполнителя. Прокачать этот центр можно с помощью специальных тренингов, которые превращают хаотичный поток мыслей в четкий и эффективный алгоритм.

Одно из ключевых упражнений для развития оперативного мышления — «Версионный конструктор». Его суть в том, чтобы на основе минимального набора вводных моментально строить и проверять гипотезы. Например, вам дают всего три факта: «ночью на пустыре горел автомобиль», «неподалеку найден забытый телефон» и «в салоне обнаружены следы неавтомобильной краски». Ваша задача — не просто констатировать факты, а быстро выдать три-четыре возможные версии произошедшего, даже самых фантастических. Поджог с целью сокрытия улик? ДТП с последующим поджогом? Инсценировка? Сначала версии будут рождаться медленно, но с практикой мозг научится генерировать их почти автоматически, как шахматист просчитывает ходы.

Для оттачивания логики идеально подходит упражнение «Детектив ляпов». Вам зачитывают чьи-то показания или рассказ о событии, в который намеренно вплетены логические несоответствия. «Я вышел из дома в семь утра, было уже светло, купил свежую газету за углом, хотя киоск открывается только в восемь, и сразу увидел, как на соседней улице угоняют мою машину». Ваша задача — найти все «дыры» в повествовании. Сначала ищутся очевидные противоречия («киоск закрыт»), потом — более тонкие («как он мог видеть угон с соседней улицы?»). Это приучает мозг не просто слушать слова, а немедленно проверять их на внутреннюю согласованность.

Очень полезно для развития прогностического мышления упражнение «Эффект бабочки». Возьмите любое незначительное событие — «мужчина опоздал на автобус». И попробуйте построить цепь возможных последствий этого события на час, на день и даже на неделю вперед. «Он опоздал на автобус → побежал к метро → в спешке столкнул кого-то → у того человека разбился телефон → он не смог сделать важный звонок → сорвалась сделка...». Это учит видеть не только прямые, но и косвенные связи, предвидеть, как одно мелкое действие может запустить целую лавину событий. В оперативной работе это бесценно для прогнозирования развития ситуации.

Для тренировки аналитического мышления прекрасно подходит «Хронологический беспорядок». Вам дают набор разрозненных фактов или улик вперемешку, без указания времени и последовательности. Ваша задача — восстановить единственно возможную последовательность событий. «Дверь была взломана», «на столе стоял холодный чай», «на полу найдена оброненная сережка», «у соседей сработала сигнализация». Что было раньше: взлом или срабатывание сигнализации? Чай остыл до или после? Это упражнение учит не просто запоминать факты, а выстраивать их в причинно-следственную цепь, находить точки невозврата и ключевые повороты в истории.

Наконец, для отработки принятия решений в условиях дефицита времени существует упражнение «Светофор». Моделируется сложная, стремительно развивающаяся ситуация (например, сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве или преследование вооруженного преступника в толпе). У вас есть буквально секунды, чтобы принять три решения:

- Зеленый свет — что я делаю немедленно, прямо сейчас?

- Желтый свет — что я готовлю и планирую на следующий шаг?

- Красный свет — чего я ни в коем случае делать не буду, чтобы не усугубить ситуацию?

Сначала решения будут импульсивными и эмоциональными, но с практикой появится способность даже в цейтноте выдавать взвешенные и просчитанные варианты.

Все эти тренировки объединяет одна цель — сделать мышление не реактивным (просто отвечать на события), а проактивным (предугадывать, планировать, контролировать). Они учат видеть не отдельные деревья, а весь лес, его экосистему и тропинки, которые могут привести к цели самым неожиданным образом. В итоге вырабатывается то, что называют «оперативным чутьем» — на самом деле это просто мозг, натренированный как мышца, который быстро и почти без усилий выполняет свою работу: анализирует, сортирует, отбрасывает лишнее и выдает готовое решение. Именно это и отличает профессионала, который не просто выполняет инструкцию, а мыслит на несколько ходов вперед.

Мы разобрались с познавательными качествами: памятью, вниманием, наблюдательностью, мышлением. Всё это — мощные инструменты. Но есть одна проблема: любой инструмент бесполезен, если его выбивает из рук первое же эмоциональное потрясение. Какая польза от феноменальной памяти, если при виде агрессивной толпы сотрудник забывает даже собственное имя? Или от логики, если её полностью перекрывает паника?

Вот почему следующий, не менее важный блок психологической подготовки — это формирование эмоционально-волевой устойчивости. Именно она позволяет удержать собранные знания и навыки в руках, не дать им рассыпаться под давлением стресса, усталости или страха. Это та внутренняя «броня», которая делает профессионала хозяином ситуации, а не её жертвой.

Эмоционально-волевая саморегуляция звучит как что-то сложное и академическое, но на самом деле это всего лишь умение «подружить» тело и психику так, чтобы они не мешали друг другу, а помогали. Этот процесс строится на трёх простых, но фундаментальных принципах: релаксации, визуализации и самовнушении.

Релаксация — это умение расслабиться. Не так, как в выходные на диване с сериалом, а осознанно и правильно. Расслабить мышцы, успокоить дыхание, отпустить лишние мысли. В этот момент тело и мозг начинают работать как союзники: тело сбрасывает зажимы, а мозг перестаёт метаться от одной тревожной мысли к другой. Взаимный обмен идёт в обе стороны: чем спокойнее дыхание и мышцы, тем яснее голова; чем спокойнее мысли, тем легче и свободнее себя чувствует тело. Это словно выкрутить «громкость» стресса до минимума и услышать свой собственный внутренний голос.

Визуализация — это включение воображения на полную мощность. Наш мозг удивителен: он почти одинаково реагирует на реальность и на образы, которые мы рисуем внутри себя. Представь, что идёшь по лесу и слышишь запах хвои — тело реагирует, как будто хвоя действительно есть. Так и с тренировкой: сотрудник представляет картину действия, нужную ситуацию, даже своё состояние. Чем ярче и конкретнее образ — тем эффективнее включается психика. Это способ разбудить скрытые ресурсы, используя внутренний «кинотеатр» с пятью органами чувств в 3D-качестве.

Самовнушение — это слова, которыми мы облекаем эти образы. Внутренние фразы — «Я спокоен», «Я справлюсь», «Я держу ситуацию под контролем» — звучат просто, но на деле это мощные якоря. Главное условие: говорить от первого лица, в настоящем времени и без тени сомнения. Не «я попробую», а «я могу». Когда эти слова повторяются, они превращаются в нечто большее, чем просто звуки: они становятся установкой, эмоциональным стержнем. Сотрудник будто сам подписывает контракт со своей психикой: «Мы сделаем это, и сделаем правильно».

По сути, релаксация готовит тело и мозг к работе, визуализация рисует нужную картину, а самовнушение даёт этой картине словесный каркас. Три простых принципа, а эффект — как будто внутри включили дополнительный аккумулятор энергии и устойчивости.

Любой сотрудник правоохранительных органов рано или поздно сталкивается с тем, что нервы дают о себе знать. У одного застряла в голове назойливая мелодия, другой изводит себя мыслями «А вдруг я не справлюсь», третий вообще готов хлопнуть дверью и уйти в «закат». И вот здесь на помощь приходят простейшие методы саморегуляции. Не йога на Гоа, не годовые курсы медитации, а самые обычные приёмы, которые можно использовать хоть на дежурстве, хоть на допросе.

Идея у них одна: создать оптимальные внутренние условия, чтобы работа шла как надо. Если сказать проще — это способы убедить себя быть в форме, когда обстоятельства подсказывают обратное.

Логика как таблетка от паники. Иногда достаточно поговорить с самим собой. Убедить себя, что нервное напряжение не имеет смысла, что истерика в данный момент — роскошь, а ошибки — это не конец света, а материал для будущего опыта. Тут важен приём самоубеждения: «Я справлюсь», «Я умею», «Я могу». Да, звучит банально, но, как ни странно, работает. Повторяешь достаточно долго — и мозг начинает относиться к этим словам серьёзно.

Самоприказы. Это как внутренний командир. «Надо!», «Смелее!», «Терпи!», «Работай!». Сначала звучит смешно — сам себе приказал, сам себе выполнил. Но со временем вырабатывается привычка: услышал внутри «Вперёд!» — и действительно пошёл вперёд. Особенно эффективно, если объединять с самоубеждением: «Я справлюсь! Вперёд!». Получается такой психологический дубль, где слова не просто подбадривают, а становятся сигналом к действию.

Игра в образы. Не всем подходит сухая логика. Есть люди, которым проще «надеть маску». Например, представить себя героем любимого детектива. Вот сидишь на допросе, напротив тебя подозреваемый, и внутренне ты играешь роль: не просто сотрудник, а, скажем, Коломбо или Шерлок. Вошёл в роль — и уже держишься увереннее, подражаешь манере, а иногда и давление оказываешь куда сильнее, чем если бы сидел «сам в себе».

Воспоминания и воображение. У каждого есть в памяти место силы: пляж с шумом волн, горы со свежим воздухом, вечер после удачного дела. Стоит мысленно перенестись туда — и напряжение уходит. Другой вариант — вспомнить свои профессиональные победы: задержание, раскрытое преступление, момент, когда тобой гордились. Такие воспоминания отлично настраивают на работу: «Я уже справлялся — справлюсь и сейчас».

Отвлечение. Бывает, что сил на активные приёмы просто нет. Тогда помогает старый добрый «отвод глаз» — книга, любимый фильм, музыка. Это не бегство от реальности, а короткий глоток воздуха. После него возвращаешься к задаче уже в более свежем состоянии.

Мышцы и эмоции. Наши эмоции крепко завязаны на мышцы. Сжал кулаки, нахмурился — и настроение соответствующее. Расслабился, улыбнулся — и вот уже внутренне стало легче. Иногда достаточно заставить себя улыбнуться (пусть даже «через не могу») — и психика начинает подтягиваться под выражение лица.

Если поискать самую простую и при этом самую действенную кнопку управления психикой, то это будет дыхание. Его не надо покупать, тренажёров для него не требуется, а результат — мгновенный. Стоит чуть изменить ритм вдохов и выдохов — и вот уже давление снижается, пульс выравнивается, мысли собираются в кучку. Не зря говорят: «Вдох — это жизнь, выдох — это контроль».

Главный приём — выдох длиннее вдоха. Например: вдох на четыре счёта («раз-два-три-четыре»), выдох на восемь («раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь»). Через несколько минут мозг получает сигнал: «Опасности нет, можно успокоиться». Это идеальный способ, когда перед тобой — напряжённый допрос или конфликтная ситуация, а внутри всё кипит.

Дыхание на счёт. Очень полезная техника для дисциплины ума. Дышишь под счёт, постепенно удлиняя вдохи и выдохи: сначала на «раз-два-три-четыре», затем на «раз-два-три-четыре-пять» и так далее до 12. Это заставляет сосредоточиться и «подстроить» психику под ритм.

А если нужно взбодриться — делают наоборот: начинают с длинных вдохов-выдохов и постепенно сокращают их до четырёх счётов. Получается эффект «разгона»: дыхание учащается, сердце бьётся быстрее, и организм сам входит в тонус.

Задержка дыхания. Классический приём для экстренных случаев. Глубокий вдох, задержка на 20–30 секунд, потом медленный выдох. После пары повторов нервное напряжение заметно снижается. Организм воспринимает это как «перезапуск системы»: напряжение сбрасывается, и мозг возвращается к работе в более спокойном ритме.

«Квадратное дыхание». Очень любят спецподразделения. Принцип прост: вдох — 4 счёта, задержка — 4, выдох — 4, задержка — 4. Повторяется несколько циклов. В итоге — ровный ритм и ощущение контроля над ситуацией. Отлично подходит для моментов, когда нужно максимально быстро собраться, например, перед началом операции.

Секрет использования данных приемов заключается в том, чтобы сделать эти упражнения привычкой. Если их практиковать не только в стрессовых ситуациях, но и в обычной жизни (в транспорте, дома, на прогулке), то в критический момент организм сам вспомнит нужный ритм.

В итоге дыхание становится настоящим «пультом управления»: хочешь — успокаиваешь себя, хочешь — активизируешь. А главное — всё это всегда под рукой. Вернее, в груди.

Всё это простые методы, но универсального среди них нет. Кому-то ближе логика, кому-то — дыхание, кому-то — игра в образы. Главное — подобрать то, что работает именно для тебя, и тренировать это регулярно. Тогда в любой ситуации у сотрудника будет не только табельное оружие и служебная инструкция, но и личная «аптечка для нервов».

Мы разобрали простейшие методы саморегуляции — от самоприказов и улыбки «через не могу» до дыхательных приёмов и воспоминаний о пляже. Всё это действительно работает, но скорее похоже на аптечку скорой помощи: снял напряжение, собрался, вдохнул-выдохнул — и снова в строю.

Однако профессионалу этого мало. Сотруднику правоохранительных органов нужна не только «ситуативная помощь», но и системная работа, которая укрепляет психику так же, как спортзал укрепляет мышцы. Здесь на сцену выходит более глубокий и серьёзный инструмент — аутогенная тренировка.

Это уже не разовые приёмы «снять стресс прямо сейчас», а целая методика, которая позволяет управлять своим состоянием на уровне тела и психики одновременно. Если простейшие методы можно сравнить с тем, как плеснуть себе в лицо холодной водой, то аутогенная тренировка — это скорее курс плавания, после которого человек учится держаться на воде в любой ситуации.

Аутогенная тренировка звучит как что-то загадочное, почти эзотерическое. На самом деле это вполне научная и отработанная методика, которая с 30-х годов прошлого века успешно применяется в медицине, спорте, а позже — и в правоохранительной практике. Если простейшие методы саморегуляции — это «быстрая помощь», то аутотренинг — это уже система профилактики и укрепления психики.

Суть проста: человек учится управлять своим телом и состоянием через специальные формулы самовнушения и сосредоточение на ощущениях. То есть вы как бы запускаете внутри себя «психофизиологический режим покоя» — мышцы расслабляются, дыхание ровное, мысли перестают бегать по кругу. И вот тут происходит чудо: напряжение уходит, появляется энергия, а вместе с ней — контроль над ситуацией.

Классическая аутогенная тренировка проходит в спокойной обстановке. Сотрудник закрывает глаза и начинает сосредотачиваться на стандартных формулах: «Мои руки тяжёлые…», «Моё дыхание ровное и спокойное…» .«Я совершенно спокоен…»

Через несколько минут тело действительно ощущает тяжесть и тепло, дыхание выравнивается, сердечный ритм замедляется. Это не магия, а обычная физиология: мозг получил установку — организм послушался.

Для сотрудника правоохранительных органов аутотренинг — это как «скрытая броня». Когда вокруг шум, стресс и давка событий, а внутри у тебя тихий остров спокойствия. Ты знаешь, что можешь включить этот режим сам — без таблеток, без внешней помощи.

Более того, регулярная практика делает психику гибкой: в нужный момент можно либо успокоиться, либо, наоборот, активизироваться (существуют специальные «формулы мобилизации»). Это даёт колоссальное преимущество — ведь на службе часто приходится действовать не в «комфортных», а в экстремальных условиях.

Аутотренинг обычно строится по стандартной схеме, которая уже много лет проверена и работает. Занятие занимает 10–15 минут, и проходит оно в спокойной обстановке: сидя в удобной позе или лёжа.

Аутотренинг строится на шести базовых упражнениях. Все они выполняются просто: глаза закрыты, поза удобная, дыхание спокойное, а в голове повторяются формулы самовнушения. Секрет в том, что слова и образы постепенно превращаются в реальные ощущения.

Первый шаг — тяжесть. Вначале мысленно повторяешь: «Я совершенно спокоен». Потом сосредоточенно несколько раз говоришь себе: «Моя правая рука тяжёлая». И вот через пару минут мышцы действительно наливаются свинцом. Можно даже представить, что на руке лежит гиря. Когда ощущение тяжести удаётся вызвать во всём теле, упражнение считается освоенным.

Второй шаг — тепло. После тяжести приходит очередь тепла: «Моя правая рука тёплая». Чтобы эффект был ярче, можно вообразить, что рука опущена в тёплую воду. С практикой тепло легко распространяется на всё тело.

Третий шаг — сердце. Теперь внимание переключается на сердцебиение: «Сердце бьётся спокойно и ровно». Тут важно не ловить каждое биение, а позволить сердцу работать в своём темпе. У особо впечатлительных это упражнение лучше не использовать, чтобы не разгонять лишние тревоги.

Четвёртый шаг — дыхание. Формула «Я дышу совершенно спокойно» быстро настраивает ритм. Дыхание становится ровным, лёгким — как будто само собой.

Пятый шаг — тепло в солнечном сплетении. Самое трудное упражнение. Здесь нужно сосредоточиться на области между грудиной и пупком и мысленно повторять: «Моё солнечное сплетение излучает тепло». Сначала помогает образ: тёплый предмет лежит на животе. Постепенно ощущение тепла внутри появляется само.

Шестой шаг — прохлада в области лба. Финальный аккорд. Формула: «Мой лоб приятно прохладный». Представь лёгкий ветерок или прохладную повязку на лбу. Это даёт чувство ясности мыслей и завершает тренировку.

Со временем длинные формулы заменяются короткими: «Спокойствие…», «Тяжесть…», «Тепло…», «Сердце спокойно…», «Солнечное сплетение…», «Лоб прохладный…».

Главное правило: никаких усилий и напряжения. Всё делается легко, «пассивно», без борьбы с собой. Аутотренинг должен быть приятен — это не экзамен и не наказание, а личный способ включить внутренний режим покоя и сосредоточенности.

Когда шесть стандартных упражнений аутотренинга освоены, открывается главный секрет метода: теперь можно не только расслабляться и регулировать дыхание или сердце, но и вызывать у себя нужное состояние через самовнушение. Это как выбрать режим работы — «спокойствие», «сон», «активация», «собранность» — и включить его по внутренней команде.

Для сотрудников правоохранительных органов это особенно ценно, потому что их работа — это постоянные встряски, стрессы и экстремальные условия. Аутогенная тренировка даёт возможность вернуть контроль: не эмоции управляют тобой, а ты — эмоциями.

Снятие тревоги и напряжения. Страх, волнение и тревога — нормальная реакция организма на угрозу. Но проблема в том, что сотруднику правоохранительных органов нельзя «замереть» или «убежать». Ему нужно действовать. Здесь аутотренинг работает как выключатель: расслабил мышцы, прогнал через себя формулу «Я абсолютно спокоен. Я уверен в себе. Я держу ситуацию под контролем» — и тревога уходит на второй план.

Сон по расписанию. Кто хоть раз дежурил ночами, знает: уснуть по приказу труднее, чем раскрыть дело без свидетелей. Аутотренинг помогает обмануть организм: вызываешь тяжесть и тепло в теле, затем формулы вроде «Мои веки тяжелеют… Я засыпаю… Я сплю…» — и сон приходит быстрее. При этом можно задать себе даже «будильник» через самовнушение: «Проснусь в 6:00, свежим и бодрым».

Кратковременный отдых. Порой 10–15 минут релаксации с формулой «Я хорошо отдохнул, я бодр» дают больше, чем час сна. Это похоже на быструю подзарядку аккумулятора: мало времени — но хватает, чтобы включиться в работу снова.

Мобилизация и активация. Бывает и наоборот: не уснуть надо, а срочно собраться. Тут помогают формулы активизации: «Мышцы напряжены, руки крепкие, дыхание частое» или образы действия — «задержание преступника», «резкая схватка». Можно даже использовать эффект «адреналина наоборот»: вызвать у себя ощущение озноба или мурашек по коже — и тело само переключается в режим мобилизации.

Укрепление воли и коррекция привычек. Аутотренинг полезен и в воспитании характера. Кому-то не хватает собранности — формула: «Я сосредоточен. Намеченное выполняю». Кто-то слишком вспыльчив — помогает установка: «Я спокоен. Я сдерживаю эмоции». А если есть желание бросить курить — можно внушать себе: «Сигареты вызывают у меня отвращение». Главное — простые и утвердительные фразы, без «может быть» и «попробую».

Ну и не забывайте, что аутогенная тренировка — это не модное хобби, а рабочий инструмент.

Эмоции, воля и даже характер действительно поддаются тренировке. А значит, любой сотрудник, если захочет и будет заниматься систематически, сможет оставаться в форме — и в опасной ситуации, и в рутинной службе.

В деятельности сотрудников правоохранительных органов особую роль играет коммуникативная подготовка. Ее задача научить сотрудников управлять своим общением. Ведь правоохранитель работает не в вакууме: вокруг всегда есть люди — свидетели, потерпевшие, коллеги, подозреваемые, да и начальство с подчинёнными. И здесь важно не только то, что ты знаешь и умеешь, но и как ты умеешь донести это до других.

Можно быть мастером логики, чемпионом по стрессоустойчивости и асом наблюдательности, но если ты не умеешь найти контакт с человеком — всё это рискует остаться при тебе. Профессионализм правоохранителя в огромной степени проверяется именно в разговоре: как он спрашивает, как слушает, как убеждает, как реагирует на ложь, как переводит конфликт в конструктив. Коммуникативная подготовка — это «лицо» правоохранителя. Сколько бы он ни знал и ни умел, именно в общении проявляется его настоящий уровень. Можно вспомнить простое сравнение: если психологическая устойчивость — это внутренний фундамент, то коммуникативные навыки — это фасад здания. Люди видят и запоминают именно его.

Правильно построенный контакт открывает двери, которые никакая сила не выбьет. Умение убедить — экономит недели работы. Умение вовремя промолчать — иногда важнее, чем десятки вопросов. А способность держать ситуацию под контролем через слово и поведение — это и есть показатель настоящего профессионала.

Первое, чему должен научиться сотрудник – это умению слушать и слышать. Представьте, что умение слушать — это не пассивное ожидание своей очереди высказаться, а активный процесс, настоящая «силовая тренировка» для вашего внимания и эмпатии. В основе этого лежит мощный навык — активное слушание. Это своего рода «слушание с погружением», когда вы не просто регистрируете слова собеседника, а полностью фокусируетесь на нем, пытаясь уловить не только суть, но и скрытые эмоции, мотивы и даже то, что осталось недосказанным.

Как же наращивают эту «мышцу»? Через систему специальных упражнений, которые сначала кажутся простыми, а на деле требуют колоссальной самодисциплины.

Одно из фундаментальных упражнений — «Парафраз, или Своего рода переводчик». Выполняется в парах. Один участник (рассказчик) делится реальной или смоделированной проблемой — например, описывает конфликтную ситуацию на улице, с которой он столкнулся. Второй участник (сотрудник) должен выслушать его и затем пересказать услышанное своими словами, начиная со фраз: «Правильно ли я понимаю, что…», «Если я вас верно услышал, то…» или «Другими словами, вы говорите, что…».

Смысл не в том, чтобы просто повторить, как попугай. Задача — продемонстрировать рассказчику, что вы не только услышали его слова, но и поняли их смысл. Это мгновенно располагает человека, снижает его защитную агрессию и создает основу для доверия. На тренировках часто ловят себя на мысли: «Я же только что это сказал, а он уже исказил!» — это и есть зона роста, где учатся точности восприятия.