Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

В зеркале времени

Вот с этой мыслью, которая вынесена в эпиграф главы, мы и отправимся в небольшое путешествие по истории юридической психологии, чтобы познакомиться с учеными, которые сделали её такой, какой мы её знаем сегодня.

История юридической психологии позволяет понять, как развивались идеи и методы, которые сегодня применяются в правоприменении и судебной практике. Изучение прошлого помогает осознать, какие проблемы стояли перед учёными и практиками в разные исторические периоды и как они их решали. Это знание даёт возможность оценить, какие теории и подходы оказались эффективными, а какие были отвергнуты или эволюционировали. Кроме того, знание истории помогает увидеть, как социальные, политические и технологические изменения влияли на развитие этой дисциплины, и подготовиться к будущим вызовам.

Хотя юридическая психология как отдельная наука начала формироваться только в последние столетия, некоторые идеи и концепции, которые позже стали ее частью, можно проследить в трудах философов и правоведов античности и средневековья.

В античности и средневековье не существовало юридической психологии как отдельной дисциплины, но многие философы и правоведы рассматривали вопросы, связанные с человеческой природой, поведением и правосудием. Эти идеи позже оказали влияние на развитие юридической психологии.

Древнегреческие философы Платон и Аристотель первыми начали систематически исследовать человеческую природу, мотивацию и моральные аспекты поведения. Платон в своих диалогах затрагивал темы справедливости, души и государственного устройства, что отражает ранние попытки понять психологические аспекты права. Аристотель в своём трактате «Никомахова этика» рассматривал мораль и добродетель, анализируя мотивы и действия человека, что создало базу для дальнейших размышлений о преступлении и наказании.

Цицерон и другие римские юристы уделяли внимание вопросам вины, намерения и ответственности, что является основополагающими категориями в юридической психологии. Цицерон утверждал, что истинное правосудие невозможно без понимания человеческой души и её склонностей.

В период Средневековья идеи о правосудии и человеческой природе формировались в контексте христианской философии. Фома Аквинский в своих трудах пытался соединить теологические взгляды с философией Аристотеля, обсуждая понятия вины, греха и свободы воли. Это создало основу для последующего изучения мотивов преступников. В этот период начинает формироваться идея о роли психического состояния человека при вынесении судебных решений, хотя это еще не было осознанной наукой.

Ученые эпохи Возрождения, такие как, Мишель Монтень и Фрэнсис Бэкон начали рассматривать вопросы человеческого поведения с точки зрения опыта и наблюдения, что стало основой для развития эмпирических методов в науке, включая юридическую психологию. В правовых трактатах этого периода, таких как работы Гуго Гроция, появляется всё больше внимания к психологии преступников и обстоятельствам совершения преступлений.

Эти мысли о справедливости, человеческой природе и мотивации, возникшие в трудах философов и правоведов античности и средневековья, сформировали базу для дальнейшего изучения психологии в правовом контексте.

Во второй половине 18 века на фоне эпохи Просвещения начался интенсивный процесс переосмысления правовых и моральных основ общества. В этот период закладываются основы юридической психологии как отдельной дисциплины, хотя она ещё не выделена в самостоятельную науку.

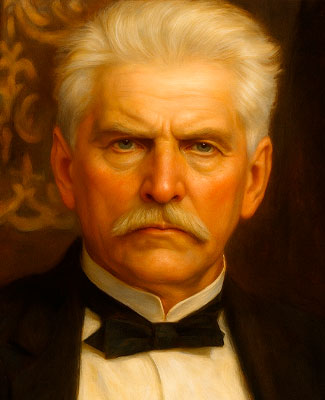

В это время происходит событие, которое стало рубежным в развитии всех наук, связанных с правом. Мир увидел появление одной из самых значительных книг в истории права — трактата Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764). Этот труд не только положил начало современной уголовной науке, но и оказал существенное влияние на формирование юридической психологии.

Чезаре Беккариа был молодым итальянским аристократом, изучавшим в юности право и философию. В момент выхода своей знаменитой книги ему было всего 26 лет. Беккариа не был профессиональным юристом или философом, что, возможно, позволило ему смотреть на проблемы правосудия со свежим взглядом. Он был глубоко обеспокоен жестокостью и несправедливостью судебных систем своего времени, где пытки, казни и произвольные приговоры были обычным делом. Эти наблюдения побудили его написать книгу, которая стала манифестом гуманизма в праве.

Беккариа внес ряд идей, которые непосредственно связаны с юридической психологией и продолжают оказывать влияние на науку и практику по сей день.

Он был одним из первых, кто ясно сформулировал идею о том, что наказание должно соответствовать тяжести преступления и быть направлено на исправление, а не месть. Он считал, что жестокие наказания не только неэффективны, но и наносят ущерб обществу, порождая чувство страха и несправедливости. Эта идея легла в дальнейшем в основу психологических исследований влияния наказания на поведение человека.

Беккариа утверждал, что лучше предотвратить преступление, чем наказывать за него. Он подчеркивал важность создания законов, которые бы побуждали людей к соблюдению порядка и справедливости, что напрямую связано с современной теорией превенции преступлений, развиваемой в рамках юридической психологии.

Одним из наиболее революционных предложений Беккариа было требование отказаться от пыток и смертной казни. Он считал, что такие методы не только жестоки, но и неэффективны для достижения справедливости. Его идеи по этому вопросу были восприняты многими просвещенными умами Европы, и они оказали существенное влияние на развитие гуманистических направлений в психологии наказания.

Беккариа настаивал на том, что ответственность за преступление должна определяться на основе объективных обстоятельств и мотивов, что предполагает глубокое понимание психологии преступника. Это положило начало исследованиям, направленным на понимание того, как психические состояния и намерения влияют на поведение человека.

Книга Беккариа вызвала широкий отклик среди современников. Например, Вольтер, один из самых влиятельных философов эпохи Просвещения, активно поддерживал идеи Беккариа, называя его труд «замечательной книгой, способной изменить мир». Иммануил Кант и Жан-Жак Руссо также высоко оценивали значение этого трактата. Книга стала не только научным трактатом, но и мощным моральным манифестом, который вдохновил множество реформаторов по всей Европе на пересмотр своих судебных систем. Идеи Беккариа о справедливом правосудии и гуманном обращении с преступниками стали краеугольными камнями для многих современных правовых систем и сыграли ключевую роль в зарождении юридической психологии, предложив идеи, которые актуальны и в наше время. Для научного обоснования психолого-правовых проблем право стало обращаться к психологическим знаниям.

В 1792 году К. Экартсгаузен опубликовал работу «О необходимости психологических познаний при обсуждении преступлений», где впервые прозвучала мысль о важности психологического анализа в уголовном процессе. Вскоре после этого появилась книга И. Шауманна «Мысли о криминальной психологии», в которой также была предпринята попытка психологического осмысления ряда уголовноправовых понятий.

В первой половине XIX века И. Гофбауэр и И. Фредрейх продолжили развивать эти идеи. Гофбауэр в своей работе «Психология в ее основных применениях к судебной жизни» и Фредрейх в труде «Систематическое руководство по судебной психологии» рассматривали личность преступника с психологической точки зрения, вопросы вины, а также затрагивали отдельные аспекты психологии уголовного судопроизводства.

Психологические аспекты права стали преподавать в университетах. Одним из первых, кто это внедрил в процесс обучения, стал Христиан Штельцер. В 1806 году он начал преподавать в Московском университете курс, который он назвал «Уголовной психологией». Известно, что в нем широко использовалось наивно-материалистическое учение Ф. Галля о зависимости между психическими свойствами человека и строением поверхности его черепа (краниология, френология). В рамках этого курса Штельцер исследовал психологические факторы, влияющие на поведение преступников, а также психологические аспекты наказания и исправления. Он был убежден, что понимание психологии преступников и жертв является ключевым для эффективного функционирования системы правосудия.

Однако, несмотря на эти первые шаги, развитие юридической психологии долгое время оставалось в зачаточном состоянии и не получило должного распространения. Эти первыми попытки соединить психологию и право, не были поддержаны широким научным сообществом и остались, по сути, на уровне отдельных экспериментов и идей.

Ключевым этапом развития юридической психологии, как самостоятельной научной дисциплины, стал период, охватывающий вторую половину XIX и начало XX веков. Именно в этот период закладываются основные теоретические и методологические основы, формируются направления исследований, появляются первые учебные курсы и публикации, которые определили дальнейшее развитие науки.

Во второй половине XIX века произошли значительные изменения в подходах к пониманию роли психологии в решении правовых проблем. Эти изменения были вызваны, с одной стороны, бурным развитием самой психологии как науки, а с другой — возросшим интересом к этой науке со стороны прогрессивных юристов. В этот период психология начинает становиться важным инструментом для анализа и решения правовых вопросов, и одной из ключевых фигур, стоявших у истоков этого процесса, был Чезаре Ломброзо.

Ломброзо, итальянский психиатр и криминолог, предложил теорию о «врожденном преступнике», что стало одной из первых попыток научного обоснования связи между психологией и преступным поведением. Его идея заключалась в том, что преступные наклонности можно выявить по физическим и психическим характеристикам человека. Хотя теория Ломброзо впоследствии была подвергнута критике, она оказала значительное влияние на развитие криминальной антропологии и заложила основы для будущих исследований в области юридической психологии.

Тот вклад, который Ломброзо привнес в современную науку, требует отдельного рассмотрения, и мы подробно об этом поговорим в следующей главе.

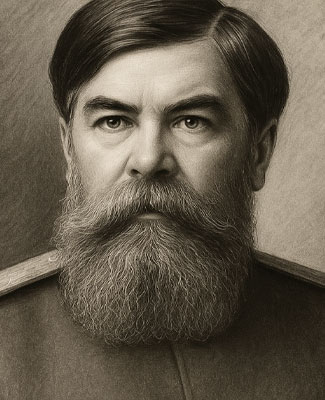

Огромный вклад в развитие юридической психологии внес знаменитый австрийский ученый Ганс Гросс – основоположник современной криминалистики. Посвятив всю свою жизнь борьбе с преступностью, проработав почти 30 лет следователем, а затем и прокурором, он пришел к выводу о том, что эффективная борьба с преступностью возможна только при внедрении в правоохранительную деятельность современных методов расследования, базирующихся на строгой научной основе. В 1893 году он публикует свое знаменитое «Руководство для судебных следователей», которое и положило начало криминалистике как науке о расследовании преступлений. В этой же работе прозвучала и другая важная мысль ученого – расследование преступлений невозможно без использования данных психологической науки.

Гросс предложил разделить криминалистику на объективную и субъективную части. Под объективной криминалистикой он понимал традиционные методы расследования, такие как сбор вещественных доказательств, изучение следов преступления, анализ улик и т.п. Субъективная же криминалистика, по его мнению, охватывала психологические аспекты, которые влияют на совершение преступления и на процесс его раскрытия. Эту область криминалистики он назвал криминальной психологией.

Гросс настолько увлекся психологией, что через пять лет издает капитальный труд под названием «Криминальная психология», в котором был собран значительный материал наблюдений в разных областях судейской деятельности. Это стало важным этапом развития юридической психологии. Впервые был четко очерчен предмет данной науки, определены возможности использования данных психологии в правоохранительной деятельности. Гросс вслед за криминалистикой также разделял криминальную психологию на две части: субъективную и объективную. К субъективной он отнес психологию судьи — изучение психологических процессов, влияющих на принятие судебных решений, сбор доказательств, интерпретацию свидетельских показаний и других аспектов судебной деятельности. Объектная часть, по мнению Гросса, охватывала психологию свидетелей, потерпевших и преступников, то есть всех тех лиц, которые непосредственно связаны с преступлением и процессом его расследованием. Она изучала их психические состояния, мотивацию, эмоциональные реакции и другие факторы, которые влияют на процесс расследования и судопроизводства.

Таким образом, Ганс Гросс заложил не только основы криминалистики, но и стал одним из основоположников криминальной психологии, выделив её в самостоятельную область научных знаний.

Совместно с немецкими психологами В. Штерном и Ф. Листом, Ганс Гросс начинает издавать периодический научный журнал «Архив по криминальной антропологии и криминалистике». В этом журнале публиковались не только научные работы по криминологии и криминалистике, но и по юридической психологии. В это же время им издается и ряд сборников под названием «Доклады по психологии показаний».

Гросса следует считать и родоначальником криминалистического профайлинга, как альтернативной, «психологической» методики расследования преступления, естественно, используемой совместно с традиционной криминалистической. Эта методика, по мнению Гросса, сводится к формуле «следы преступления – личность преступника» и заключается в воссоздании «психологического портрета» личности преступника, основываясь на способе, времени, месте совершения преступления, объекте преступного посягательства, действиях по подготовке и сокрытию преступления и иных обстоятельств в целях расследования преступления. Эта идея Гросса, заключается в том, что между проявлениями свойств психики преступника и следами преступления (как материальными, так и идеальными), оставленными им при совершении криминального деяния на месте преступления, существует неразрывная связь.

Заслуга Г. Гросса в том, что он первым выдвинул и обосновал эмпирическими данными возможность расследования криминального деяния путем создания «психологического портрета» личности преступника, наряду с существовавшими уже методиками расследования, ориентированными на объект и объективную сторону преступления.

К сожалению, эти его идеи были воплощены в практику расследования преступлений только лишь спустя более полувека.

Труды Ломброзо и Гросса вдохновили многих исследователей на изучение проблем юридической психологии. Одним из них был выдающийся швейцарский психолог Эдуард Клапаред.

Именно ему принадлежит честь ввести в 1906 году в научный обиход термин «юридическая психология», которым он обозначил науку, исследующую вопросы взаимоотношения психологии и права. Клапаред предложил систематизировать знания в этой области и предложил разделить юридическую психологию на два раздела: на судебную психологию, которая должна, по его мнению, заниматься вопросами расследования и судебного разбирательства и на криминальную психологию, которая должна исследовать личность преступника.

Клапаред также стал первым, кто начал преподавать юридическую психологию. Это произошло в том же 1906 году в Женевском университете. Он четко осознавал, что для эффективной работы в правоохранительных органах необходимо готовить специалистов, обладающих глубокими познаниями как в праве, так и в психологии. Его лекции привлекали внимание не только студентов, но и практикующих юристов, что свидетельствовало о важности и востребованности знаний в этой области.

Начало ХХ века характеризовалось большим вниманием со стороны различных исследователей проблемам психологии достоверности свидетельских показаний. Они изучали вопросы надежности человеческой памяти, влияния стресса и других эмоциональных состояний на достоверность показаний, а также психологические механизмы, приводящие к ложным показаниям.

Одной из самых заметных фигур в этом плане был выдающийся немецкий ученый Вильям Штерн.

Штерн стал пионером в использовании научных методов для исследования психологических процессов, связанных с показаниями свидетелей, их надежностью и достоверностью. В своей работе «Психология свидетельских показаний», опубликованной в 1902 году, он представил результаты своих экспериментальных исследований, которые касались надежности свидетельских показаний. Это была одна из первых попыток внести экспериментальный метод в юридическую психологию.

Штерн обнаружил, что даже те свидетели, которые стремились рассказать правду, часто допускали ошибки. Этот феномен он назвал «обманом воспоминания». Ошибки в свидетельских показаниях зависели от времени, прошедшего с момента события до момента допроса. Например, участники, которых опрашивали сразу после эксперимента, допускали до 10% ошибок, тогда как у тех, кто давал показания спустя какое-то время, число ошибок увеличивалось почти до 30%.

На основе своих данных Штерн утверждал, что свидетельские показания по своей природе ненадежны, поскольку «забывание — это правило, а воспоминание — исключение». Результаты его исследований, представленные на заседании Берлинского психологического общества, вызвали большой интерес в юридических кругах по всей Европе.

Опыты Штерна привлекли внимание многих других исследователей. Подобные эксперименты, с некоторыми вариациями, были повторены в разных местах и разными учеными, такими как Гросс, Бине, Лист, Липман, Вешнер, Елистратов, Завадский и Канторович. Таким образом, юридический мир получил важную научную поддержку от психологов.

Был даже разработан специальный метод «экспериментальной драмы». В этих экспериментах ученые устраивали тщательно подготовленные сцены, которые неожиданно разыгрывались перед неподготовленными участниками. Такая инсценировка преступления позволяла создать условия, максимально приближенные к реальным, что давало возможность более точно изучать, как формируются свидетельские показания.

В этом отношении интересен эксперимент, проведенный известным немецким криминологом Францем Листом. Во время практических занятий в Берлинском университете в аудитории разыграли драматическую сцену: один из студентов, оскорбленный резким замечанием другого, набросился на него с угрозами и поднятыми кулаками. В ответ его обидчик достал из кармана револьвер и направил его на нападавшего. Профессор бросился к нему и схватил за руку, и в этот момент револьвер дал осечку. Никто из присутствующих студентов, кроме участников постановки, не подозревал, что все это было искусно срежиссировано в целях научного опыта. Даже когда их просили написать о том, что произошло, они не подозревали, что это была инсценировка.

Результаты этого эксперимента показали, что количество неверных показаний варьировало от 28% до 80%. Лишь трое из 14 свидетелей сделали менее половины ошибок, в то время как остальные дали больше 50% неверных показаний. Если разделить событие на две части — начало ссоры и ее бурное развитие, — то показания, касающиеся бурного развития события, были значительно менее точными. По мере того, как сцена становилась более напряженной, количество ошибок возрастало от 42,8% до 114,3%. Это показывает, что чем более эмоционально вовлечен очевидец в происходящее, тем менее точными становятся его воспоминания. Ошибки, достигающие 114,3%, означали, что не только каждая деталь была воспроизведена неверно, но и были добавлены детали, которых на самом деле не было.

После публикации первой монографии Штерна, в которой были описаны его эксперименты, значение этих исследований стало настолько очевидным, что потребность в дальнейших исследованиях в этой области была широко признана. В результате Штерн совместно с Гроссом в 1903 году начали издавать в Германии специальный журнал «Доклады по психологии показаний». Целью журнала было накопление разнообразных экспериментальных данных и методик исследования, чтобы обеспечить возможность на практике делать объективные выводы о надежности свидетельских показаний.

Результаты экспериментальных исследований в области психологии свидетельских показаний стали основой для обсуждения возможности использования психологической экспертизы в рамках судебного процесса. Этому, например, была посвящена книга Штерна «Показания юных свидетелей по делам о половых преступлениях».

По мнению Штерна, психолог-эксперт в суде должен выполнять две функции. Во-первых, оценивать влияние различных условий на свидетелей и их показания с учетом знания психологических закономерностей. Во-вторых, проводить экспериментальные исследования самих свидетелей, чтобы оценить их способность к точному восприятию и объективности.

Среди тех психологов, которые стали выступать в судах экспертами, стоит выделить Штерна, Ломброзо, Клапареда, Марбе, Владимирского, Бехтерева.

Важную роль в развитии теории и практики использования психологов в качестве экспертов в судебных разбирательствах сыграл один из основателей Вюрцбургской школы психологии, немецкий учёный Карл Марбе.

Марбе регулярно выступал в немецких судах в качестве эксперта. Так, в 1911 году он участвовал в громком деле, где гимназического учителя из Вюрцбурга обвиняли в сексуальных домогательствах к ученицам. Судебное разбирательство привлекло внимание всей страны. Опираясь на свои исследования, Марбе доказал, что показаниям учениц нельзя доверять, поскольку девочки пубертатного возраста могут солгать ради известности. В итоге учитель был оправдан.

Самая известная судебно-психологическая экспертиза, проведенная Карлом Марбе, касалась железнодорожной катастрофы на станции Мюльхайм в том же 1911 году, в результате которой погибли 14 человек и 32 получили увечья. Это был первый в Германии случай, когда машинист поезда, напившись, заснул, из-за чего поезд проехал на скорости 100 км/ч через стрелку, где должен был замедлиться до 20 км/ч.

Марбе впервые применил научные методы психологии для анализа поведения персонала поезда в контексте их профессиональных обязанностей и реакций во время чрезвычайной ситуации. На основе ретроспективного анализа материалов дела и проведенных лабораторных экспериментов он доказал вину машиниста, старшего кондуктора и кочегара. Эти эксперименты были интересны тем, что повторяли привычные условия работы испытуемых, что позволило Марбе сделать точные выводы о их действиях и ответственности.

Марбе никогда не ограничивался тем, что просто давал заключение на суде в качестве психолога. Он всегда стремился подытожить результаты и сделать выводы, направленные на предотвращение подобных антисоциальных явлений с помощью методов психологии и психотехники. На основе своего опыта он написал несколько работ, где предложил меры для предотвращения аналогичных несчастных случаев в будущем.

В этом понимании роли эксперта-психолога заслуга Марбе чрезвычайно велика. Он побуждал суд не ограничиваться рассмотрением конкретного случая, а искать общие причины антисоциальных явлений, чтобы указывать на необходимость проведения психотехнических реформ в различных организациях.

Сводку проблем судебной психологии Марбе представил в своей знаменитой книге «Основы судебной психологии» (1913), а также в книге «Психолог как судебный эксперт в уголовном и гражданском судопроизводстве» (1926).

В результате всех этих исследований, проведенных Гроссом, Штерном, Марбе и другими учеными, на V конгрессе по экспериментальной психологии, который состоялся в 1912 году в Берлине, юридическая психология была официально признана наукой.

В начале нынешнего века юридическая психология получила ускоренное развитие отчасти благодаря своеобразной моде на нее. Издавались многочисленные работы по юридической психологии, проводились интересные экспериментальные исследования. На стыке права и психологии всё чаще стали появляться имена учёных, стремившихся понять: что стоит за поступками человека, нарушающего закон? Одним из таких мыслителей стал Зигмунд Фрейд. Хотя он не был юристом и не работал в правовой системе, его идеи оказали заметное влияние на понимание человеческого поведения в судебной практике.

В редкой, но показательной работе под названием «Психоанализ и установление фактов в судебном процессе»[1] Фрейд рассуждал о том, как бессознательные мотивы могут искажать поведение людей, вовлечённых в суд — от обвиняемых до свидетелей.

Фрейд утверждал, что даже самые, казалось бы, простые и ясные поступки могут быть продиктованы вовсе не логикой или здравым смыслом, а тайными — и подчас самим человеку неведомыми — мотивами. По его мнению, за преступлением нередко скрываются не только корысть или страсть, но и внутренние конфликты, вытесненные воспоминания, глубинные травмы. И если мы не учитываем эти психологические слои, то рискуем ошибиться — и в оценке вины, и в понимании причин случившегося.

Фрейд подчёркивал: даже свидетели, уверенные в своих словах, могут говорить не совсем то, что было на самом деле. Их показания иногда окрашены личными переживаниями, предвзятостью, бессознательной симпатией или антипатией. Человек может искренне считать, что всё помнит точно — но на деле его воспоминания уже преломлены через внутреннюю психологическую линзу. Психоанализ, по Фрейду, способен помочь снять эти «психологические фильтры» и приблизиться к правде.

Он предлагал использовать знания о бессознательном в трёх ключевых направлениях:

- При выяснении степени вины — чтобы понять, действовал ли человек осознанно или под влиянием внутренних импульсов, которых он сам не осознавал;

- При оценке свидетельских показаний — чтобы отделить подлинные воспоминания от искажённых эмоциями и установками;

- При анализе преступного поведения в целом — ведь понимание того, что движет человеком, позволяет не только наказывать, но и предотвращать преступления.

Однако сам Фрейд отдавал себе отчёт в том, что психоанализ — не панацея. Его методы субъективны, требуют глубокой индивидуальной работы и не всегда укладываются в рамки строгих юридических доказательств. Кроме того, использование таких подходов в суде может вызывать вопросы о праве человека на личную жизнь и сохранение тайны своих переживаний.

Тем не менее, идея осталась важной: нельзя строить правосудие, игнорируя человеческую психику. За каждым делом стоит не просто набор фактов, а живая история, в которой — сознательно или нет — участвуют люди со своими страхами, воспоминаниями, желаниями. А значит, знание психологии может быть не просто полезным, а необходимым инструментом для тех, кто ищет истину. Эта мысль, казавшаяся в начале XX века почти крамольной, со временем стала основой для целого направления — судебной психологии.

Не отставали от своих зарубежных коллег и российские ученые.

Юридическая психология в России особенно активно развивалась в так называемый «золотой период»— на рубеже XIX и XX веков. Именно тогда наука получила широкое признание и начала активно проникать в сферу правоприменения.

И здесь невозможно не упомянуть одну из ключевых фигур этого времени — Владимира Михайловича Бехтерева, выдающегося ученого, чей вклад в становление юридической психологии трудно переоценить. Он стал одним из первых, кто всерьез задумался о возможности применения экспериментальных методов в правовой практике, заложив тем самым прочную основу для будущих исследований в этой области.

Бехтерев был не только блестящим врачом и психологом, но и подлинным новатором. Его интерес к преступности не ограничивался разбором уголовных дел — он стремился разобраться в том, почему человек совершает преступление. В 1902 году он опубликовал статью с характерным названием: «Об экспериментальном психологическом исследовании преступников», а спустя десять лет — фундаментальную работу «Объективный психологический метод в применении к изучению преступности». И в том, и в другом тексте Бехтерев предлагал смотреть на преступника не как на порождение зла, а как на сложную личность с определённой историей, внутренними конфликтами и влиянием среды.

Он настаивал на комплексном подходе к изучению преступного поведения. Наследственность, условия жизни, воспитание, особенности психического склада — всё это, по мнению учёного, играло важную роль. Бехтерев предложил даже свою классификацию типов преступников, опираясь на психологические черты:

– по страсти — те, кто действует импульсивно, не сдерживая эмоций;

– аморальные — те, чья чувствительность и нравственные ориентиры искажены;

– интеллектуально ограниченные — люди с когнитивными дефицитами;

– с ослабленной волей — в силу лени, зависимости, безволия.

Эта типология была не просто теорией — она отражала живой интерес к пониманию человека как такового.

С 1904 года под редакцией Бехтерева начал выходить «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» — по тем временам уникальное издание, объединившее науку о человеке, медицину и право. Этот журнал стал площадкой, где обсуждались передовые идеи, включая роль внушения, эксперимента и воспитания в борьбе с преступностью.

А в 1908 году Бехтерев открыл в Петербурге Психоневрологический институт, а при нём — Криминологический институт. Лозунг учреждения был предельно ясен: «Познать человека!» В этих словах — вся суть подхода Бехтерева: лечить, исправлять, судить — можно только тогда, когда понимаешь, с кем имеешь дело. Он писал:

«Научно поставленное воспитание и исправление невозможно без специальных исследований, проводимых непосредственно на самом человеке — объекте наблюдения и опыта».

Под крышей института развивалась судебная психология — не как теоретическое рассуждение, а как реальный инструмент правосудия. Психологи стали участвовать в судебных разбирательствах, проводить экспертизы, изучать преступников не как «отклонения», а как носителей конкретного жизненного пути.

Бехтерев был глубоко убеждён: чтобы понять, почему человек нарушает закон, недостаточно взглянуть на само преступление. Нужно заглянуть глубже — в то, что за ним стоит. Он считал, что каждый поступок, даже самый страшный, имеет под собой причины. И эти причины нельзя вырвать из контекста — они всегда связаны с жизнью самого человека, его окружением и судьбой.

Иногда, говорил Бехтерев, преступление становится реакцией на жизненные обстоятельства, когда человек оказывается буквально загнан в угол. Представьте себе бедняка, который не может прокормить семью и решается украсть хлеб. Или бездомного, совершающего мелкое преступление, лишь бы попасть в тюрьму — туда, где тепло, есть еда и крыша над головой. Это не оправдание, но и не холодная злонамеренность — это отчаяние.

Бывает и другое: человек теряет контакт с обществом. Он больше не чувствует себя частью семьи, общины, круга друзей. Он один. И в этой изоляции теряются внутренние тормоза — те самые, что удерживают нас от дурных поступков. Без опоры на других людей моральные ориентиры могут сместиться.

Соблазн — ещё одна причина. В больших городах, где роскошь живёт бок о бок с нищетой, а за углом — витрина, набитая дорогими вещами, человеку проще решиться. Особенно если есть ощущение, что наказание маловероятно. Если никто не увидит, если можно быстро скрыться — почему бы не попробовать?

Бехтерев обращал внимание и на конфликты между людьми. Любовные драмы, предательства, измены — всё это может обнажить самые тёмные стороны человеческой натуры. В такие моменты преступление часто совершается не из расчёта, а на волне сильных чувств — боли, ревности, ярости.

Ещё один фактор — влияние среды. Особенно опасной Бехтерев считал тюремную среду. Там, по его словам, «преступность не искупается, а множится». Человек, впервые оступившийся, может выйти из заключения не исправленным, а втянутым в преступный круг, связавшись с опытными рецидивистами.

А как насчёт алкоголя? По наблюдениям учёного, многие преступления совершаются именно в состоянии опьянения. В этот момент исчезают тормоза, человек уже не способен контролировать свои действия. Он может быть вполне уравновешенным в повседневной жизни, но в пьяном виде становится опасным — как для других, так и для самого себя.

Законы, по мнению Бехтерева, тоже играют немалую роль. Если правовая система несправедлива или плохо защищает права граждан, если наказания чрезмерно жёсткие или, наоборот, не применяются, — это тоже открывает дорогу преступлению. Особенно когда возникает ощущение, что избежать ответственности легко.

Он говорил и о том, что не все люди изначально обладают равными возможностями для понимания норм общества. Психические расстройства, низкий уровень интеллекта, отсутствие способности к сопереживанию — всё это может влиять на поведение. Такие люди нуждаются не только в наказании, но прежде всего в понимании и помощи.

И, наконец, наследственность. В те времена, когда генетика ещё только зарождалась, Бехтерев уже рассматривал влияние семейной истории. Он отмечал, что среди преступников нередко встречаются дети, выросшие в неблагополучных семьях, потомки алкоголиков, преступников или людей с выраженными психическими отклонениями.

Каждый из этих факторов, по его мнению, не является единственным и не работает в отрыве от остальных. Только изучая их вместе — обстоятельства жизни, психологию, воспитание и социальную среду, — можно приблизиться к пониманию того, почему человек преступает закон. И только тогда можно говорить о настоящем правосудии — не карающем вслепую, а вникающем в суть.

Бехтерев и сам активно работал на стыке науки и практики. Он выступал в суде в качестве эксперта, принимал участие в следственных действиях, разрабатывал методы использования гипноза и внушения при расследовании. Один из самых известных случаев — дело 1896 года, когда к нему обратились за помощью в расследовании убийства. Подозреваемая — Мария Румянцева — якобы совершила преступление под влиянием фельдшера, своего любовника. Комиссия, в которую входил Бехтерев, использовала гипноз для выяснения обстоятельств дела и подтвердила версию следствия. Такой подход тогда был революционным.

Не менее громким стало участие Бехтерева в деле Бейлиса — одном из самых резонансных процессов в дореволюционной России. Менделя Бейлиса обвиняли в ритуальном убийстве подростка. Первая психиатрическая экспертиза не исключила его вину. Бехтерев провёл повторное исследование и пришёл к выводу: обвинение не выдерживает научной критики. Его авторитет и убедительное выступление в суде помогли изменить ход дела. Бейлис был оправдан. Этот процесс стал важной вехой в становлении судебной психологии — впервые была официально проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

После революции, в 1918 году, по инициативе Бехтерева в Петрограде был создан Институт изучения мозга и психической деятельности. Здесь продолжились исследования, в том числе и в области судебной психологии. Учёные изучали преступников с точки зрения рефлексологии — подхода, который Бехтерев развивал всю жизнь.

Научные труды, практические экспертизы, участие в громких делах, организация институтов и журналов — всё это делало Владимира Михайловича Бехтерева не просто учёным, а архитектором новой науки о человеке. Его работы до сих пор вдохновляют тех, кто ищет ответы на сложные вопросы человеческой природы.

Особое место в истории российского правосудия и юридической психологии занимает имя Анатолия Фёдоровича Кони. Это был один из самых авторитетных юристов Российской империи, известный судья, прокурор, государственный деятель и выдающийся оратор. Его имя стало символом правовой культуры, справедливости и человечности в уголовном процессе.

Он был не просто юристом — он был мыслителем, просветителем, человеком, который верил, что закон без понимания человеческой природы — это пустая форма. В дореволюционной России он стал одним из первых, кто вывел юридическую психологию на передний план практической юриспруденции.

Судебная практика Кони охватывала десятилетия, и весь накопленный опыт он стремился осмыслить не просто как юрист, а как наблюдатель за человеческой душой. Его тексты, речи и размышления — это не отвлечённые теории, а результат внимательного и бережного анализа того, как право сталкивается с внутренним миром человека.

В отличие от многих своих зарубежных коллег, например, Вильгельма Штерна, Кони скептически относился к экспериментальной психологии, особенно в вопросах оценки достоверности показаний свидетелей. Он указывал: лаборатория не может воссоздать состояние человека, оказавшегося в центре настоящей драмы. Там, на месте преступления, нарушается привычный ход событий, действует страх, растерянность, шок — и восприятие искажается. Потому свидетель — не всегда просто источник информации, а человек с особым психологическим багажом, который нужно уметь «прочитать».

Наибольшее внимание Кони уделял психологии судебной деятельности. Он тонко подмечал: не только обвиняемый или потерпевший, но и сам судья — это личность со своими переживаниями, склонностями, представлениями о справедливости. Судье, по мнению Кони, недостаточно знать только законы и судебную практику. Он должен быть культурным человеком в полном смысле слова — понимать философию, знать литературу, разбираться в искусстве, быть свободен от предвзятостей. Только тогда он сможет вынести подлинно справедливое решение.

Своё внимание Кони уделял и прокурорам, и адвокатам. Прокурор, считал он, должен быть сдержан, лишён личной озлобленности и не превращать обвинение в театральную сцену. А защитник — это не соучастник, стремящийся любыми средствами «отмазать» подсудимого, а советник и помощник, стремящийся к справедливости. Кони резко выступал против тех адвокатов, кто, по его словам, «менял местами преступника и потерпевшего», превращая защиту в форму оправдания любой ценой.

Особую роль он отводил психологии свидетеля. Пол, возраст, темперамент — всё это, по мнению Кони, влияет на восприятие и воспроизведение событий. Он призывал учитывать не только фактическую сторону показаний, но и личность человека, их произносящего.

Один из наиболее ярких примеров его психологической проницательности — работа «Достоевский как криминалист». В ней Кони убедительно показывает: писатель не просто создавал образ преступника — он проникал в его внутренний мир, в мотивацию, в борьбу страстей. Именно это умение — понять, а не просто осудить — Кони считал жизненно важным для судьи и следователя.

Его судебные речи — это отдельный пласт. Они всегда были построены не на эффектных фразах, а на вдумчивом изучении личности обвиняемого. Прежде чем рассуждать о совершённом деянии, он стремился понять: кто этот человек? Какой у него характер? Как формировалась его воля? Что повлияло на его решение?

Кони интересовало не только «что произошло», но и почему именно так произошло. Он анализировал внутренние импульсы, внешние обстоятельства, условия жизни. Он выделял из глубин личности те черты, которые могли повлиять на рождение преступного намерения, но при этом никогда не терял из виду «мелочи» — второстепенные обстоятельства, которые могли заслонить суть дела. «Побочные детали, — писал он, — способны исказить простую и ясную картину происходившего». И задача обвинителя — очистить правду от этих наслоений.

Его подход сочетал психологическую глубину с практической мудростью. Он не просто описывал внутреннее состояние обвиняемого — он показывал, как оно становилось, как формировалось, как реагировало на внешнюю ситуацию. Это была динамика человеческой психики, в которой и рождались мотивы, побуждения, действия.

Мотив преступления для Кони был не просто юридической категорией, а ключом к душе человека. Он стремился различать не только меру юридической вины, но и нравственную ответственность — и распределить её по справедливости, не огрубляя моральные оценки.

И даже форма его речи была продолжением его принципов: никакой риторики ради эффекта, никакой игры на чувствах судей. Он говорил просто — но в этой простоте была мощь, ибо за ней стояло подлинное понимание человеческой природы. Он не убеждал — он раскрывал, увеличивал объём происходящего, не искажая при этом самой реальности.

А главное — он всегда стремился к тому, чтобы восстановить подлинную перспективу дела, очистить его от искажений, страстей, догадок и домыслов. И в этом проявлялась не только его правовая культура, но и глубокое понимание психологии человека в праве.

Пока в Европе формировались основы юридической психологии, на другой стороне Атлантики, в Новом Свете, зарождалось собственное направление — дерзкое, новаторское, с характерным американским акцентом на практическое применение знаний. Его родоначальником стал Гуго Мюнстерберг — выдающийся немецкий и американский психолог, президент Американской психологической ассоциации, ученик самого Вильгельма Вундта и один из первых, кто с научной строгостью вторгся в мир суда, следствия и присяжных.

Ещё в юности Мюнстерберг прославился как блестящий экспериментатор — и вскоре оказался в поле зрения Уильяма Джемса, одного из основателей американской психологии. Джемс мечтал привлечь в США сильные европейские умы, способные вдохнуть жизнь в молодую науку. По его приглашению в 1892 году Мюнстерберг перебрался в Америку, занял профессорскую кафедру в Гарварде и основал при университете психологическую лабораторию.

Но по-настоящему историческую известность ему принесла не лаборатория, а книга. В 1908 году вышло его сочинение «На скамье свидетелей» (On the Witness Stand) — первая в США монография по судебной психологии, навсегда изменившая представление о роли психолога в праве. Именно эту книгу и самого Мюнстерберга с полным основанием называют началом американской юридической психологии.

Он писал о многом: профилактике преступности, гипнозе как средстве допроса, тестировании для определения виновности. Некоторые из этих идей — особенно последняя — были впоследствии признаны спорными и подверглись критике даже при жизни автора. Однако отдельные направления его работы оказались чрезвычайно перспективными.

Особое внимание он уделял достоверности свидетельских показаний. Мюнстерберг поставил перед собой задачу: проверить экспериментально, насколько часто свидетели искажают детали увиденного. В его опытах испытуемые — в роли очевидцев — сразу после наблюдения инсценированного инцидента описывали увиденное. Результаты были поразительны: даже «показания по горячим следам» сильно расходились в деталях. «Если уже в таких условиях показания столь разнятся, — задавался вопросом исследователь, — насколько можно доверять словам свидетеля спустя месяцы после события?»

Двадцать лет он работал с людьми, страдающими психическими и эмоциональными расстройствами. И однажды решил применить свои методы на практике — в деле Альберта Хорсли, более известного под именем Гарри Орчард. Этот шахтёр признался в убийстве 18 человек, в том числе губернатора штата Айдахо, и утверждал, что действовал по приказу лидера профсоюза «Индустриальные рабочие мира» Уильяма Хейвуда.

Суд проходил в городе Бойсе, и Мюнстерберг отправился туда, чтобы проверить свои методы «в полевых условиях». Пообщавшись с Орчардом, он пришёл к неожиданному даже для себя выводу: обвиняемый говорит правду. На обратном пути один из журналистов, освещавших процесс, буквально выудил из учёного это признание. На следующий день в газетах пестрели заголовки: «Психолог измерил череп убийцы!», «Тесты для сумасшедшего преступника!» Мюнстерберга обвинили во всём сразу — от шарлатанства до подкупа. Лишь статья его коллеги, описавшая настоящие методы, использованные в ходе эксперимента, немного остудила общественное негодование.

Все свои наблюдения он обобщил в упомянутой книге «На скамье свидетелей». В ней Мюнстерберг не только систематизировал накопленный материал, но и указал путь: применять методы экспериментальной психологии в правосудии. Он анализировал психологические факторы, способные повлиять на исход судебного разбирательства, и утверждал, что путь к истине лежит не через догадки и «юридическую интуицию», а через науку.

Его критика правовой системы была едва ли не дерзкой:

«Один только юрист остаётся непоколебим. Юрист, судья и присяжный уверены, что не нуждаются в помощи экспериментального психолога... Они продолжают полагать, будто их юридическая интуиция и здравый смысл дают им всё необходимое — и даже с избытком... Вот почему особенно важно доводить эти идеи не только до специалистов, но и до широкой публики — в самой доступной форме».

Мюнстерберг утверждал: самоуверенность правоведов в собственной непогрешимости — опасная иллюзия. Её можно развеять лишь методами научного анализа, включая экспериментальную психологию.

Одним из важнейших его вкладов стало изучение ненадёжности свидетельских показаний. Он ввёл в научный оборот понятие «иллюзий восприятия» — искажений, возникающих под воздействием внешних условий. Два свидетеля одного и того же события, утверждал он, могут описывать его диаметрально противоположно — и при этом искренне верить в правдивость своих слов. Память, по его мнению, легко поддаётся влиянию ассоциаций, внушения и личных ожиданий — и всё это отравляет саму ткань воспоминания.

Менее известен, но не менее важен его вклад в изучение ложных признаний. Он остро чувствовал: признание, каким бы убедительным оно ни казалось, может быть ошибочным. Причина — в психологических механизмах, побуждающих человека признаться в том, чего он не совершал.

В Гарварде Мюнстерберг проводил множество экспериментов. Он неожиданно просил студентов — в начале обычной лекции — описать то, что они только что увидели или услышали. Например, показывал на пять секунд лист с чёрными точками, расположенными в случайном порядке, и просил назвать их количество. Даже среди подготовленных студентов расхождения были значительными — до семикратной разницы в оценке! Он изучал также восприятие времени, скорости, звука — и приходил к выводу: даже «нормальный» наблюдатель — вовсе не надёжный свидетель.

Один из разделов книги Мюнстерберг озаглавил «Выявление преступлений». В нём он описал приёмы давления на подозреваемых, в том числе — насильственные.

«Жестокость по-прежнему остаётся излюбленным методом разрушения психологической защиты обвиняемого», — писал он.

Он детально разобрал, как полицейские вынуждают человека признаться в преступлении, которого тот не совершал: лишают сна, устраивают невыносимые условия содержания, воздействуют на воображение, доводят до истощения.

«Этот метод неэффективен в деле установления истины. Во все времена невинные люди обвинялись под пытками, преступления выдумывались, ложь множилась — чтобы угодить палачам».

Сегодня эти темы изучаются в разных разделах психологии — социальной, судебной, клинической. Но имя Мюнстерберга в учебниках упоминается редко. Потому переиздание его книги в 1976 году стало для многих настоящим открытием: оказалось, что немало вопросов, разработанных в XX веке, были поставлены — и частично решены — им ещё на заре становления науки. Современные исследователи всё чаще подчёркивают: вклад Гуго Мюнстерберга в развитие юридической психологии был по-настоящему фундаментальным.

В то время казалось бы, всё шло к тому, чтобы юридическая психология заняла прочное место в системе правосудия. Ещё в начале XX века в Германии, Австрии, Италии и Франции активно разрабатывались методы психологического анализа преступника, проводились судебные эксперименты, преподавались курсы по судебной психологии, а в делах начали появляться экспертные заключения психологов. Учёные писали о роли психики в правонарушениях и стремились сделать науку о человеке реальным инструментом правосудия.

Но Первая мировая война всё изменила. Мир, потрясённый миллионами жертв, разрушениями и социальной катастрофой, потерял веру в гуманитарные теории. Психология, только-только добившаяся признания, оказалась на распутье. Она не смогла объяснить ужасы войны, не смогла предсказать крах привычного мира — и общество, и сама наука задали себе вопрос: а способна ли психология вообще понимать человека?

Юридическая психология оказалась под особенно сильным ударом. Ведь в суде, в следствии, в системе наказаний требовалась точность, уверенность, доказательность. А психологи спорили между собой: одни говорили о бессознательном, другие — о рефлексах, третьи — о поведении. Методология расползалась в стороны, предмет науки размывался. Один исследователь видел в преступнике патологическую личность, другой — социальную жертву, третий — носителя иррациональных побуждений. Единого языка не было, и практики, юристы, судьи начали терять доверие к психологам.

Многие европейские университеты в это время свернули курсы юридической психологии или передали их в руки юристов и психиатров. Экспертная практика почти исчезла — психологов снова стали звать в суд всё реже. Преступление начали объяснять через статистику, законы, экономику, но не через душу человека.

Даже психоанализ, столь популярный в интеллектуальной среде, не спас ситуацию. Его влияние на юридическую науку оказалось скромным. Судебная система была не готова оперировать символами, комплексами и теориями, лишёнными чётких критериев проверки. Психоаналитический взгляд оказался слишком тонким, слишком субъективным — для Европы, охваченной жаждой порядка и научной строгости, он выглядел как нечто между литературой и философией.

Гуманитарная психология в целом — а вместе с ней и юридическая её ветвь — оказалась в тени. Это был кризис не только теорий, но и доверия: наука о человеке вдруг показалась слишком неопределённой, чтобы служить суду.

Но именно в этой растерянности, в этой боли и сомнении начала формироваться потребность в новом подходе — более целостном, междисциплинарном, синтетическом. И хотя в 1920-е годы юридическая психология в Европе переживала спад, её идеи не исчезли. Они просто на время отступили вглубь — чтобы позже, в более зрелой форме, вновь выйти на свет.

Пока в Европе юридическая психология отступала в тень, переживая методологический кризис, в Советской России она, вопреки ожиданиям, оказалась неожиданно востребованной. Новая власть стремилась перестроить не только государственные институты, но и само представление о человеке, преступлении, праве и наказании. В этом масштабном социальном эксперименте именно психология — особенно в её прикладных формах — оказалась необходимым инструментом. Чтобы перевоспитывать, нужно сначала понять. А чтобы понять — нужно исследовать.

1920–30-е годы стали временем бурного, смелого и почти дерзкого развития юридической психологии. Советская Республика, отказываясь от дореволюционных уголовных догм, искала способы построить правосудие не на каре, а на исправлении. Это была эпоха эксперимента — не только в лабораториях, но и в тюрьмах, колониях, судах. Психологи наблюдали, составляли тесты, проводили интервью, анализировали судебные дела, писали справки, создавали методы. Перед ними стояли острые вопросы: Что такое вина? Можно ли точно определить вменяемость? Чем отличается психопат от обездоленного? Почему дети совершают преступления?

Каждый из этих вопросов становился поводом для исследования, зачастую — с прямыми последствиями для судебной практики.

Работали вместе криминологи, психиатры, педагоги, юристы — всех объединяла идея: преступник не носитель зла, а результат среды и жизненных обстоятельств. Именно в это время закладывались основы советской судебно-психологической экспертизы. Психологи начали участвовать в расследованиях, анализируя поведение обвиняемых, их мотивы и эмоциональное состояние на момент преступления.

Центрами этого научного движения стали:

– Московский психоневрологический институт,

– Институт судебной экспертизы при Наркомюсте,

– Институт психологии имени Л.Г. Щукиной,

– Высшие курсы при НКВД и НКЮ,

– а также психологические лаборатории и кабинеты при судах, прокуратуре, детских домах и ИТУ.

Особую роль сыграл Государственный институт по изучению преступности и преступника, основанный в 1925 году. Это был первый в мире научный центр, целиком посвящённый комплексному изучению преступного поведения. Лишь за 5 лет — с 1925 по 1929-й — в нём было опубликовано почти 300 научных работ, значительная часть которых относилась к юридической психологии.

Главным научным методом стал эксперимент. Он вышел за пределы лаборатории и оказался на передовой — в залах суда, в воспитательных колониях, в следственных изоляторах. Психология не просто наблюдала — она вмешивалась, стремясь изменить. Это был настоящий подъём прикладной науки: живой, ищущей, верящей в силу разума.

Особое внимание уделялось детской и подростковой преступности — особенно острой в послевоенные годы. Психологи изучали влияние среды, лишений, беспризорности, закладывали основы системы воспитательных мер. Создавались комиссии, в которых работали как педагоги, так и психологи, стремясь не наказать, а помочь. На смену карательной логике приходила попытка понять.

Активно развивалась и теоретическая база. В эти годы были изданы ключевые труды, положившие основу советской юридической психологии:

– В.И. Куфаев, «Малолетние преступники» (1924)

– К.И. Сотонин, «Очерк криминальной психологии» (1925)

– А.Я. Канторович, «Психология свидетельских показаний» (1925)

– М.Н. Гернет, «В тюрьме. Очерки тюремной психологии» (1927)

– Ю.Ю. Бехтерев, «Изучение личности заключённого» (1928)

– А.Е. Брусиловский, «Судебно-психологическая экспертиза» (1929)

Вершиной этого периода стал Первый съезд по изучению поведения человека, состоявшийся в 1930 году. На нём прозвучал программный доклад А.С. Тагера «Об итогах и перспективах изучения судебной психологии», в котором были обозначены три основные её направления:

- Криминальная психология — изучение личности и мотивации правонарушителя;

- Процессуальная психология — исследование организации суда и поведения его участников;

- Пенитенциарная психология — изучение жизни и психологии осуждённых, а также сотрудников пенитенциарных учреждений.

Тагер подчеркивал: ни в одной другой стране мира не было столь системного, массового и экспериментального подхода к развитию судебной психологии.

Формируются учебные курсы — «Психология преступника», «Психология допроса», «Судебная психология». Пишутся методички, создаются программы подготовки для экспертов и следователей. В научной среде царит уверенность: если мы поймём природу человеческого поступка — мы сможем изменить её. И изменить общество.

Этот короткий, но яркий период был своего рода ренессансом прикладной науки — гуманистической, экспериментальной, живой. Он завершится уже в середине 1930-х годов, когда начнётся этап идеологического контроля, вытеснения психологии из юридического дискурса и доминирования уголовно-репрессивной парадигмы. Но до этого ещё есть время.

Именно в эти годы, на волне научного подъёма, появляется фигура, которую невозможно обойти в истории мировой и отечественной психологии — Александр Романович Лурия.

В 1920-е годы молодой психолог Александр Лурия, еще не ставший классиком нейропсихологии, был увлечён совсем иной задачей: научиться распознавать ложь. Но не с помощью интуиции, гипноза или внушения — а через эксперимент и прибор.

Работая в лаборатории экспериментальной психологии при Московской губернской прокуратуре, Лурия получил уникальную возможность: он проводил исследования с людьми, обвинёнными в тяжких преступлениях, в промежутке между арестом и судом, а иногда — уже после вынесения приговора. Именно в этих условиях родилась одна из первых в мире научных моделей выявления скрытой информации — то, что позже получит имя "детектора лжи".

В основу метода Лурия положил хорошо известную тогда в экспериментальной психологии ассоциативную технику — но дополнил её оригинальной идеей: регистрировать моторные реакции (движения руки) испытуемого при ответе на ключевые слова. Он разработал прибор, фиксирующий скорость и точность нажатия кнопки в ответ на определённые раздражители.

Позднее, вспоминая эту работу, Лурия писал:

«Мой ассистент составлял рассказ, который зачитывался группе испытуемых. Один из них, к примеру, был о воре, укравшем золотой подсвечник, икону и распятие. Людям, слышавшим рассказ, предлагалось скрыть факт знакомства с ним. Затем — список слов: среди них критические, связанные с сюжетом. Все испытуемые должны были отвечать нажатием клавиши, сопровождая реакцию словом. Моя задача состояла в том, чтобы по их двигательным реакциям определить, кто знаком с рассказом и что именно он знает. Это была ранняя модель, но она работала — и дала неожиданные результаты».

За несколько лет Лурия провёл эксперименты более чем с пятьюдесятью испытуемыми, многие из которых были обвинены в убийстве или соучастии. Метод показал себя настолько эффективно, что в 1927 году он писал:

«Экспериментально-психологический метод обнаружения причастности следует в будущем рассматривать как одну из серьёзнейших возможностей применения объективных методов в криминалистике».

Лурия считал, что внутренние психические процессы невозможно наблюдать напрямую, но они могут быть выявлены, если соединить их с физиологическими реакциями, доступными регистрации. Он сформулировал основной принцип, на котором позднее строились психофизиологические методы:

«Единственная возможность изучить механику внутренних "скрытых" процессов — это соединить их с каким-нибудь одновременно протекающим рядом доступных для наблюдения реакций... в которых внутренние закономерности находят своё отражение».

Несмотря на очевидную практическую пользу, Лурия оставался осторожен: он понимал, что научная репутация метода может быть легко подорвана поспешными выводами или неумелым применением.

«Лучше ещё несколько лет серьёзной, вдумчивой лабораторной работы, чем один неосторожный шаг, который может скомпрометировать всё дело», — писал он в конце 1920-х.

В 1932 году в Нью-Йорке выходит его знаменитая книга «The Nature of Human Conflicts» («Природа человеческих конфликтов»), где обобщены и описаны принципы ассоциативного эксперимента, методика исследования аффекта, лжи и внутреннего конфликта. Эта работа вызвала интерес в американской научной среде и оказала влияние на дальнейшее развитие полиграфа как инструмента. Может быть не случайно, что именно через год после выхода данной книги, Л.Килер представил миру первый современный полиграф. Любопытно, что на русском языке книга была издана только спустя почти 70 лет.

К началу 1930-х годов юридическая психология в Советском Союзе казалась на подъёме. Эксперименты, лаборатории, институты, методики, первые попытки судебно-психологической экспертизы — всё это выглядело как старт большой научной программы. В этих начинаниях ощущалась энергия новой эпохи, стремление понять человека — не осудить, а исследовать, не наказать, а исправить.

Но этот подъём оказался недолговечным.

В 1936 годувышло Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», которое фактически стало приговором всей психологической науке в Советском Союзе.

Формально поводом послужили обвинения в идеологической и научной «неправильности» педологии — молодой дисциплины, объединившей психологию, педагогику, физиологию и социологию. Педологов обвиняли в том, что они, мол, не видят в ребёнке носителя воли партии, а вместо этого изучают его наследственность, индивидуальность, семейную среду. Такой подход посчитали «буржуазным», «фрейдистским», «антисоветским».

Но удар был нанесён не только по педологии. Под запрет фактически попали все области прикладной психологии, особенно те, где изучалась личность — как индивидуальность, как источник поведения. Вместе с педологией ушла в тень и юридическая психология.

Исследование личности преступника стало делом подозрительным.

Психолог, разбирающийся в мотивах, эмоциях, структуре поведения, оказался потенциальным идеологическим врагом. Даже слово «психология» в юридических работах воспринималось с опаской: слишком велика была угроза быть обвинённым в «психологизме» — термине, которым клеймили всё, что не укладывалось в строго материалистическое, классово-ориентированное объяснение поведения.

Тридцать лет — почти целое поколение — юридическая психология в СССР находилась в вынужденной изоляции. Лаборатории были закрыты. Преподавание — свёрнуто. Личность преступника исчезла с научной карты: теперь интерес вызывало лишь «деяние» — поступок, формально нарушивший закон, но не человек, его совершивший.

Юристы старались держаться подальше от психологии.

Даже те, кто понимал важность этой науки, говорили о ней шепотом. В науке и правоприменении наступила эра формального, упрощённого понимания вины и наказания, где внутренний мир личности больше не интересовал следствие, суд, исправительную систему.

Этот период часто называют временем великого молчания советской психологии. Но в действительности это было вынужденное забвение — болезненное, непростительное, отбросившее науку и гуманистическое право на десятилетия назад.

Возвращение юридической психологии начнётся лишь в 1960-х.

Но это уже будет совсем другая история.

После бурного подъёма на рубеже XIX–XX веков юридическая психология в Европе и Америке на десятилетия замерла. Великая депрессия 1930-х годов охладила научную активность: бюджеты урезались, лаборатории закрывались, социальные проблемы казались важнее тонкой психологии. А когда за экономическим кризисом пришёл мировой — началась Вторая мировая война — юридическая психология и вовсе отошла в тень. Исследования прервались, специалистов мобилизовали, а сама наука перестала быть приоритетом.

Однако уже после войны стало ясно: без понимания человеческого поведения невозможно строить справедливую и эффективную правовую систему. Общество нуждалось не только в судах и законах, но и в ответах на фундаментальные вопросы: почему человек нарушает закон? как выявить правду в суде? возможно ли исправление?

Первые послевоенные десятилетия (1940–1950-е гг.) стали временем осторожного, но уверенного возвращения юридической психологии. Исследования были пока разрозненными и локальными, но интерес к ним явно возрастал. Психологов начали всё чаще привлекать к работе в судах — в качестве экспертов, консультантов, исследователей. Это происходило одновременно в разных странах — в США, ФРГ, Италии, Великобритании. Судебная система начала осознавать: юристу, чтобы понять человека, нужен профессиональный психолог.

Расширился и круг задач. Классические темы — личность преступника, правдивость показаний, мотив преступления — дополнились новыми. Наука начала изучать жертву преступления — и так возникла новая дисциплина: виктимология. Началось формирование психологии полиции, изучались реакции правоохранителей, особенности их принятия решений, восприятия угроз, работы в условиях стресса. Возникла потребность в психологическом сопровождении расследования тяжких преступлений — в понимании преступной мотивации, построении психологических портретов, оценке поведения на допросах.

На этой волне появляются новые учебники, методики, статьи и доклады. Психологи вновь обращаются к теме права не как к абстрактной системе норм, а как к живому взаимодействию людей — со своими страхами, заблуждениями, эмоциями.

Параллельно развивается и теоретическая сторона науки. В 1950–60-х годах формируются оригинальные концепции, объясняющие психологическую природу преступного поведения. Среди авторов этих теорий — Джон Абрахамсен, известный своими клиническими исследованиями преступников; Ганс Айзенк, предложивший биосоциальную модель преступности на основе экстраверсии и нейротизма; Уильям Ундойч, работавший над механизмами лжи и восприятия правосудия. Их труды вызвали бурную дискуссию и стали интеллектуальной основой для следующих поколений криминальных психологов.

И, наконец, юридическая психология переходит на институциональный уровень. Заканчивается эпоха одиночек — наступает эпоха организаций и научных сообществ. Основаны:

- Институт судебной психологии в ФРГ (1951),

- Кембриджский институт криминологии (Великобритания, 1959),

- Американское общество психологии и права (American Psychology–Law Society, 1969),

- Американский институт судебной психологии (1976),

- Испанский институт судебной психологии и социологии (1971).

Начинаются международные конгрессы и конференции, где встречаются психологи, юристы, криминологи. Формируется международное научное сообщество, появляются общие подходы, обмен методиками, обсуждение этики и границ компетенций.

К концу 1960-х годов юридическая психология за рубежом окончательно выходит из тени. Это уже не разрозненные исследования, а становящаяся зрелой научная дисциплина. Психологи перестают быть приглашёнными наблюдателями — они становятся неотъемлемыми участниками правовой системы, специалистами, без которых невозможно представить современное правосудие.

На этом этапе настало время сказать о тех, кто стоял у истоков возрождения юридической психологии в послевоенные десятилетия — о людях, чьи труды и идеи придали ей новое дыхание и определили вектор развития на долгие годы вперёд.

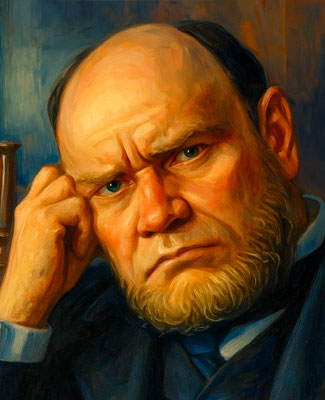

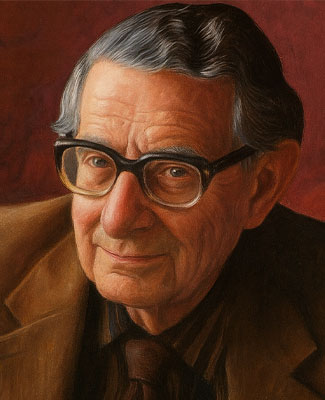

Одним из влиятельнейших представителей юридической психологии середины XX века стал немецкий специалист в области криминальной психологии Ганс фон Хентиг. Его работы сыграли важную роль в переосмыслении природы преступления, расширив фокус исследований — от личности правонарушителя до фигуры жертвы.

Фон Хентиг одним из первых заговорил о том, что преступление — это не только действие одного человека, но и сложное взаимодействие между двумя сторонами. Он утверждал: поведение жертвы нередко оказывает влияние на развитие преступной ситуации, провоцируя, облегчая или даже инициируя посягательство. Эти идеи положили начало новой научной дисциплине — виктимологии.

В своем знаменитом труде «Преступник и его жертва» (1948) Хентиг разработал типологию жертв и представил концепцию «жертвы как соучастника», где преступник и потерпевший рассматриваются как две стороны особого психологического взаимодействия. Он различал жертв "с притягательностью" (старики, дети, эмигранты, алкоголики) и "вооруженных" — богатых и защищенных. Были и "мнимые" жертвы — те, кто лишь внешне казался пострадавшим, а на деле играл активную роль в конфликте.

Исследуя поведение жертвы, Хентиг предвосхитил современные методы расследования. Он предлагал не только искать преступника, но и изучать жизнь жертвы: её окружение, привычки, конфликты. Это позволяло выстраивать психологический портрет потенциального обвиняемого, когда прямых улик не было. Именно этот подход он называл «обратной криминологией».

Фон Хентиг разработал «клинический метод» подготовки юристов, основанный на прямом общении с преступниками и анализе реальных кейсов. Он изучал психологию групповой преступности, мотивы гангстеризма, криминальную субкультуру. Его труд «Психология отдельных преступлений» (1954–1959) в четырех томах стал одной из первых серьезных попыток систематизировать психотипы преступников по видам правонарушений — от краж до убийств и шантажа.

Завершением его научного пути стал монументальный труд «Жертва как элемент окружающего мира» (1956), ставший своеобразной энциклопедией виктимологической мысли. Влияние этого труда ощущается и сегодня — в работе криминалистов, в системах профилактики, в понимании того, что преступление — это всегда драма двоих.

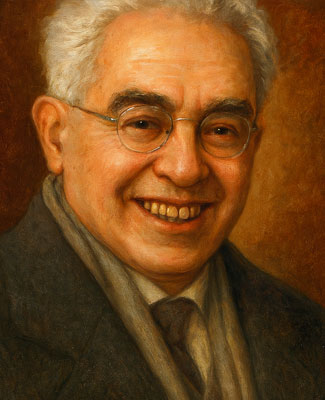

Американский психиатр и психолог норвежского происхождения Давид Абрахамсен вошёл в историю юридической психологии как исследователь глубинных мотиваций преступного поведения. Его подход сочетал психоаналитическую традицию с живой судебной практикой — он консультировал в громких уголовных делах, выступал экспертом в судах, анализировал личности самых известных преступников своего времени.

Абрахамсен был убеждён: преступление — это не просто нарушение закона, а выражение внутреннего конфликта. Он считал, что в основе тяжких правонарушений часто лежат глубоко вытесненные переживания, ранние психические травмы, нарушения развития личности. Преступник, по его мнению, — не столько монстр, сколько человек, запутавшийся в собственных эмоциональных противоречиях.

Наибольшую известность Абрахамсену принесла книга «Кто виновен?» (1958), в которой он анализировал преступления с позиций психоанализа и задавал острые вопросы обществу: где проходит грань между ответственностью и болезнью? Как отличить преступника от человека, доведённого до отчаяния? Что делать, если убийца — это человек с ранимой психикой, выросший в среде насилия?

Абрахамсен выдвинул идею «потенциального преступника» — человека с психологической предрасположенностью к правонарушению. Чтобы такая склонность реализовалась, нужно совпадение двух условий: внешней «моментной» ситуации и ослабления контроля со стороны совести. Эту зависимость он выразил в виде формулы:

П = Т × С / К,

где П — преступление, Т — тенденции, С — ситуация, К — контроль.

Абрахамсен не только исследовал индивидуальные случаи, но и пытался выстроить типологию преступников, в том числе серийных. Его труды опередили своё время и подготовили почву для дальнейших разработок в области психиатрической криминологии и судебной психологии.

Для него человек всегда оставался в центре — с его болью, сомнениями, слабостью. И именно в этом — главная гуманистическая нота его подхода: понять — не значит оправдать, но значит попытаться предотвратить.

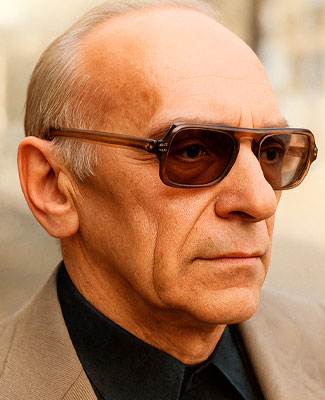

В 1964 году вышла книга «Преступление и личность», ставшая одним из самых дискуссионных трудов в юридической психологии XX века. Её автор — Ганс Юрген Айзенк, британский психолог немецкого происхождения, прославившийся как талантливый учёный, провокатор и блестящий популяризатор. Айзенк умел говорить о сложном — прямо, порой резко, но всегда аргументированно.

В своей теории преступного поведения он объединил бихевиоризм, биологию и черты личности. В основе — два постулата:

- Совесть — это условный рефлекс, формирующийся через наказание и подкрепление. Именно этот механизм, по Айзенку, отвечает за мораль.

- Люди различаются по биологической предрасположенности к выработке условных рефлексов. Экстраверты, например, хуже поддаются социализации — и потому чаще нарушают нормы.

Айзенк утверждал, что сочетание экстраверсии, нейротизма и психотизма образует профиль потенциального правонарушителя. Чем выше показатели по этим шкалам, тем выше вероятность асоциального поведения. Он даже предполагал существование «преступного класса» — людей, у которых склонность к нарушению норм проявляется в самых разных формах: от превышения скорости до тяжких преступлений.

Многие идеи Айзенка вызвали резкую критику, особенно за биологический уклон и игнорирование социальных факторов. Но и сторонников у него было немало. Его работы стали стимулом для новых исследований в области криминальной психологии, психофизиологии и нейронаук.

Айзенк полемизировал с социологами, считая, что криминологию необходимо «возвращать в психологическое русло». «Мы верим, — писал он, — что именно психология даст ключ к профилактике и пониманию преступности. Всё остальное — лишь внешняя шелуха».

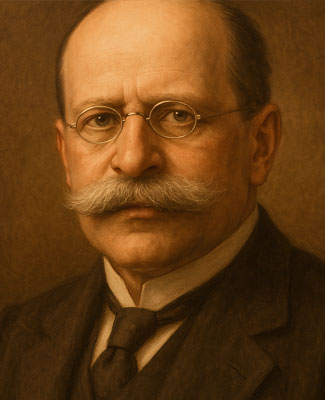

Одним из тех, кто закладывал научные основы современной юридической психологии, был немецкий исследователь Удо Ундойч. Его имя прочно связано с изучением достоверности свидетельских показаний — прежде всего детских — и разработкой критериев, позволяющих отличить правду от вымысла.

В 1954 году Верховный суд ФРГ поручил экспертам оценить, насколько психология может помочь в делах о сексуальных преступлениях. Именно тогда Ундойч представил свое знаменитое заключение по делу 14-летней девочки. Он выдвинул гипотезу, которая позже получила его имя: достоверные показания по своим содержательным и речевым характеристикам отличаются от вымышленных.

Согласно этой гипотезе, ложь требует от человека больше усилий: воображения, когнитивного контроля и саморегуляции. Это сказывается на структуре речи, полноте воспоминаний и других содержательных признаках. Реальное событие "проживается", а вымышленное — "конструируется". На этой базе Ундойч разработал систему содержательных критериев достоверности, ставшую фундаментом метода оценки валидности утверждений (ОВУ, Statement Validity Assessment).

Суд был впечатлён результатами. Вскоре появилось предписание о регулярном привлечении психологов для экспертной оценки показаний в спорных делах. Это решение открыло дорогу психологам в залы суда: их стали приглашать в качестве экспертов по самым сложным и чувствительным вопросам.

Метод ОВУ и сегодня широко используется в Германии и других странах. Он не безупречен, требует тщательного соблюдения условий применения, но остаётся одним из самых надёжных инструментов анализа свидетельских показаний.

Вклад Ундойча не ограничивался этим направлением. Он также доказывал, что человек может совершить преступление в состоянии острого аффекта, при котором вменяемость существенно нарушается. Эта идея повлияла на развитие судебной экспертизы в вопросах оценки эмоционального состояния обвиняемых.

Кроме того, Ундойч поддерживал использование детекторов лжи в уголовном процессе как одного из возможных средств психологической диагностики.

В то время как за рубежом юридическая психология стремительно набирала научную силу, в Советском Союзе начали осознавать: игнорировать психологические закономерности в праве больше нельзя. Передовые юристы, мыслители, ученые всё яснее видели: эффективное правоприменение невозможно без глубокого знания человеческой психики.

Обстановка в стране менялась. После сталинских репрессий наступила оттепель. Ослабление идеологического давления сопровождалось серьезными сдвигами в общественном сознании. Общество снова начинало интересоваться человеком — не как абстрактной единицей, а как личностью с внутренним миром, эмоциями, мотивами. И это не могло не отразиться на юридической науке.

В 1964 году было принято постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии юридической науки и улучшении юридического образования в стране». Этот документ открыл дорогу юридической психологии: уже со следующего учебного года в вузовскую программу был официально включён курс «Психология (общая и судебная)». Это был знак признания того, что психология вновь становится союзником права.

Начался новый этап. В стране разворачиваются прикладные психологические исследования в интересах правосудия, правоохранительной деятельности и профилактики правонарушений. Юридическая психология возвращается не как абстрактная теория, а как живая, прикладная наука, способная предложить реальные инструменты для решения правовых задач.

Советская юридическая психология вступала в новую фазу — фазу роста, осмысления и стремления к восстановлению утраченных позиций.

Разумеется, в рамках этой главы невозможно подробно осветить вклад каждого из учёных, стоявших у истоков и активно развивавших юридическую психологию в СССР. Однако особое внимание хочется уделить двум фигурам, чьи судьбы и научный путь во многом символичны. Их многое роднит: оба прошли через огонь Великой Отечественной войны, оба пришли в юридическую психологию уже зрелыми людьми — один как опытный юрист-практик, другой как специалист в области военно-морской психологии. И оба посвятили этой науке не просто свои знания, но и всю душу. Для них юридическая психология стала не просто профессией, а делом жизни, её смыслом.

Речь идёт об Александре Рувимовиче Ратинове и Алексее Михайловиче Столяренко — выдающихся советских и российских учёных, чьё наследие до сих пор оказывает влияние на развитие науки о человеке в праве.

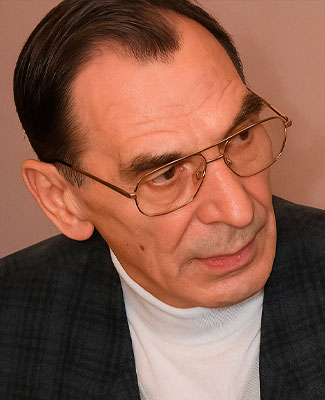

Имя Александра Рувимовича Ратинова по праву занимает одно из центральных мест в истории советской и российской юридической психологии второй половины XX века. Он был не просто учёным — он стал живым мостом между правом и психологией, человеком, который настойчиво и последовательно возвращал психологическое знание в юридическую практику после десятилетий забвения и идеологических запретов.

Юрист по образованию, Ратинов рано осознал: без знания психологии правосудие теряет глубину. Ведь за каждым следственным действием, судебным решением, исправительным процессом — всегда стоит человек со своими чувствами, мотивами, страхами и установками. Именно в этом перекрёстке между законом и личностью он видел главную миссию юридической психологии.

С начала 1960-х годов Ратинов становится одним из ключевых организаторов научных исследований в этой области. Он был среди первых, кто начал систематически изучать психологию допроса, поведение обвиняемого, формирование и восприятие показаний, эмоциональные аспекты правосознания. Его подход был глубоко гуманистическим: он был уверен, что без понимания человека невозможна подлинная справедливость.

Под его руководством было создано первое в стране исследовательское подразделение – сектор юридической психологии в составе НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. Здесь проводились масштабные исследования по психологии личности преступника, общественного мнения, механизмов следственных действий, формирования свидетельских показаний и другим вопросам, актуальным для практики. Ратинов активно участвовал в разработке учебных курсов и методических пособий, добивался включения психологической подготовки в юридическое образование. Его труды отличались не только научной добросовестностью, но и ясным, живым языком — он умел говорить о сложном просто и увлекательно.

Публикация его книги «Судебная психология для следователей» в 1967 году стала настоящим прорывом. Это был первый фундаментальный труд в этой области после многолетнего перерыва в развитии юридической психологии в СССР. Книга надолго определила научное направление дисциплины, стала основой подготовки не одного поколения следователей, прокуроров, оперативников. До сих пор она остаётся образцом научной честности, ясности изложения и уважения к человеческой личности.

Среди важнейших заслуг Ратинова — структурирование юридической психологии как полноценной научной дисциплины. Он чётко обозначил её предмет, классификацию разделов, методологические принципы и необходимость тесного взаимодействия психологов и юристов на всех этапах правоприменения.

Рядом с именем А. Р. Ратинова по праву стоит имя Алексея Михайловича Столяренко — выдающегося учёного в области юридической психологии и педагогики.

В 17 лет он добровольцем ушёл на фронт и прошёл всю Великую Отечественную войну на Черноморском флоте. После войны связал свою жизнь с военно-морской службой: прослужил 35 лет, завершив карьеру в звании капитана I ранга, командиром соединения кораблей. Параллельно он начал заниматься научной работой и внёс огромный вклад в становление военно-морской психологии, разработав её методологические основы.

В 1977 году его судьба делает резкий поворот: Алексей Михайлович возглавляет кафедру психологии и педагогики Академии МВД СССР. Это событие стало определяющим как для него самого, так и для молодого коллектива кафедры. Под его руководством кафедра превратилась в один из ведущих центров развития юридической психологии в стране. Его ученики и коллеги внесли весомый вклад в науку.

Он стал инициатором внедрения психологии в систему подготовки сотрудников МВД, создателем курсов для вузов и учебных заведений системы МВД, а также ключевым разработчиком прикладных направлений: профессионально-психологического отбора, психологической подготовки, организации психологической службы, обеспечения оперативно-служебной деятельности, работы в экстремальных условиях.