Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ЗАЧЕМ ЛОМБРОЗО ЧЕРЕПА ИЗМЕРЯЛ?

но мысль: «Неужто прав старик?» —

торчит в мозгу занозой...

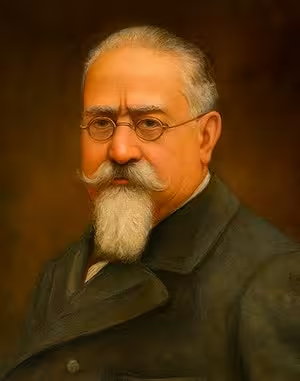

Чезаре Ломброзо… Это имя вот уже второе столетие не сходит с уст юристов, правоведов, психологов во всех уголках нашей планеты. Чем же прославился этот человек? Что такое он открыл, вызвав небывалый интерес всех, кто так или иначе был связан с борьбой с преступностью? Почему с этим именем связаны самые яростные дискуссии по поводу сделанного им открытия даже спустя столетие после смерти автора?

Дело в том, что этот человек попробовал приподнять завесу самой большой тайны в мире права – тайны того почему люди совершают преступления.

Ломброзо, итальянский врач и криминолог, первым предложил революционную теорию, что преступные наклонности можно определить по физическим характеристикам человека. Его работа «Преступный человек» (L'Uomo Delinquente) стала не только сенсацией, но и основой новой научной дисциплины – криминологии.

Чезаре Ломброзо с ранних лет проявлял интерес к науке и гуманитарным дисциплинам. После окончания школы он поступил в Падуанский университет, где изучал медицину, а позже продолжил свое образование в университетах Вены и Парижа, где углубил свои знания в области психиатрии и антропологии.

Ранний период жизни и деятельности Ломброзо был насыщен событиями и опытом, которые сформировали его как ученого и исследователя. Его участие в борьбе за независимость Италии, работа военным врачом в армии Гарибальди, оказали значительное влияние на его мировоззрение и способствовал формированию его патриотических и либеральных взглядов.

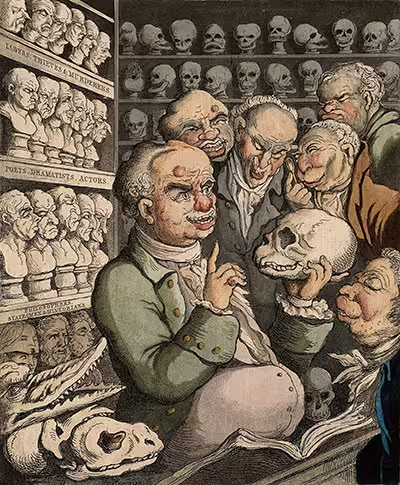

Опыт работы с солдатами, страдающими от различных физических и психологических травм, углубил его интерес к изучению человеческого поведения и психопатологии. Он заметил, что некоторые солдаты проявляли необычные черты характера и поведения, которые, по его мнению, могли быть связаны с их криминальными наклонностями. Именно в этот период Ломброзо начал задумываться о необходимости систематического изучения личности преступников. Его интерес к этому вопросу был подкреплен работами его предшественников, в особенности Франца Галля, основоположника френологии, который утверждал, что форма черепа может указывать на личностные черты и склонности. (Франц Галль (1758—1828) — основатель науки о шишках на черепе — френологии, утверждал, что по внешнему рельефу черепной коробки можно судить о внутренних побуждениях человека, в том числе о преступных наклонностях.)

После возвращения к гражданской жизни Ломброзо начал проводить исследования в тюрьмах и психиатрических больницах. Он стал одним из первых ученых, систематически изучающих физиологические и психологические особенности преступников. В 1864 году, в возрасте 29 лет, он был назначен профессором судебной медицины и психиатрии в Туринском университете.

Его работа в тюрьмах Павии и Турина дала ему уникальную возможность наблюдать за поведением и физиологическими характеристиками множества преступников. Он был глубоко заинтересован в изучении их физической и психической природы, стремясь понять, что отличает их от остального общества. Работая с преступниками, он не только внимательно следил за их поведенческими особенностями, но и проводил антропометрические измерения их черепов, лицевых костей и других физических характеристик.

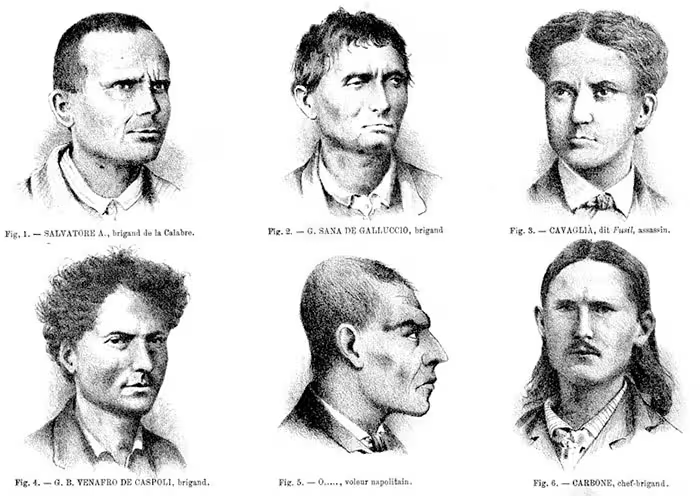

Масштабы его исследований впечатляют – прежде чем Ломброзо сформулировал свою теорию, он изучил около 400 черепов и более 6 000 живых преступников.

В одной из тюрем произошла встреча молодого ученого и знаменитого калабрийского разбойника по имени Джузеппе Виллелла. Ломброзо нашел его весьма интересным субъектом, которого характеризовала необычайная ловкость и цинизм, а также склонность хвастаться своими выходками и способностями. После смерти Виллеллы Ломброзо провел вскрытие и, изучая череп, вдруг сделал весьма интересное открытие. Он обнаружил, что у этого субъекта была вмятина в задней части черепа, напоминающая таковую у обезьян. Вот как сам Ломброзо описал этот исторический момент в одной из своих книг: «Внезапно, однажды утром мрачного декабрьского дня, я обнаружил на черепе каторжника целую серию ненормальностей... аналогичную тем, которые имеются у низших позвоночных. При виде этих странных ненормальностей – как будто бы ясный свет озарил тёмную равнину до самого горизонта – я осознал, что проблема сущности и происхождения преступников была разрешена для меня»[1].

На основе своих исследований Ломброзо пришел к выводу, что некоторые люди рождаются с предрасположенностью к преступной деятельности. Он предположил, что преступники обладают врожденными физическими и психологическими особенностями, отличающими их от законопослушных граждан. Ломброзо утверждал, что можно выявить склонность к преступлению по различным внешним признакам лица и необычным формам черепа. Для подкрепления своей теории он использовал антропометрические измерения и тщательный анализ трупов преступников. Все это, в конечном итоге, легло в основу его теории «прирожденного преступника».

В этом плане на Ломброзо серьезно повлияли взгляды Чарльза Дарвина, выраженные в книге «Происхождение человека», особенно положение о том, что некоторые люди генетически ближе к первобытным предкам, чем другие. Ломброзо считал, что преступник — это отдельный вид, который отстает в развитии относительно более «продвинутого» вида homo sapiens. Представители этого вида на генетическом уровне по своему физическому и психологическому развитию находятся между современным человеком и нашими первобытными предками. Ломброзо назвал этот отставший в развитии тип homo delinquens — «человек преступный» и считал представителей этого типа, живущих среди цивилизованных людей, чем-то вроде мутантов или уродов.

Таким образом, Ломброзо создал атавистическую теорию преступного человека — современного дикаря, находящегося на низшей ступени развития, по своим природным качествам стоящего ближе к животному миру.

К 1876 году Ломброзо собрал достаточно данных, чтобы сформулировать свои идеи и опубликовал их в книге «Преступный человек». Эта работа стала фундаментальной в его карьере и положила начало новой области научного знания, которая сосредоточилась на изучении биологических и психологических основ преступного поведения.

В этой книге ученый изложил свои идеи о преступности, основанные на его исследовании физических и психических характеристик преступников. Основные положения книги включают:

Теорию «врожденного преступника». Ломброзо предполагал, что преступники обладают определенными физическими и анатомическими особенностями, которые отличают их от нормальных людей. Он называл это «атавизмом», считая, что такие люди представляют собой регресс к более примитивным стадиям человеческого развития.

Физиогномические и анатомические признаки. Чезаре Ломброзо, словно антрополог-детектив, искал преступников не только в их поступках, но и в чертах лица, форме ушей и строении тела. Он был уверен: природа будто сама «метит» тех, кто склонен к нарушению закона. Ученый выделял несколько физических признаков, которые, по его мнению, указывали на врождённую предрасположенность к преступному поведению. Сегодня многие его идеи звучат наивно, а кое-что и вовсе откровенно комично, но для истории науки это важный этап — попытка связать внешность и внутренние наклонности.

Прежде всего Ломброзо обращал внимание на череп и лицо.

Асимметрия — одно ухо выше другого, брови на разном уровне, челюсть «уехала» вбок — всё это он считал признаками патологий. Маленький, скошенный лоб, по его мнению, был символом примитивности, будто человек застрял на ступеньке эволюции, не добравшись до уровня цивилизованного мышления. Выступающие скулы, наоборот, указывали на агрессию и воинственность. А широкая челюсть и крупные зубы якобы говорили о «зверином начале» — такие лица Ломброзо с лёгкостью заносил в категорию опасных.

Не меньше интереса у него вызывали уши. Если они были слишком большими, торчащими или имели странную форму, это считалось атавизмом, напоминанием о далёких предках. Отсутствие мочки уха и вовсе выглядело для Ломброзо как тревожный сигнал: мол, перед ним человек с врождённой склонностью к преступлению. Казалось, он видел в ушах не орган слуха, а своеобразный «паспорт преступника».

Заглядывал Ломброзо и в глаза. Глубоко посаженные, мрачные, словно спрятанные в тени орбит, они сразу записывались в «чёрный список». Ещё более подозрительными казались глаза разного цвета — гетерохромия для него была не красивой редкостью, а знаком патологии.

Нос тоже не ускользал от его внимательного взгляда. Крючковатый или, наоборот, сплюснутый нос автоматически попадал в список признаков «криминальной наружности». Так что по Ломброзо любой нос, выходящий за рамки «правильного», мог стать уликой против его обладателя.

Далее шло тело. Аномалии вроде слишком длинных рук он считал возвращением к примитивным, почти обезьяньим чертам. В его представлении такие люди словно не до конца вышли из мира природы, а значит, могли и вести себя «не по-людски».

Не обошёл он вниманием и волосы с кожей. Густая шевелюра и чрезмерное оволосение казались ему ещё одним маркером «дикости». Иногда он даже связывал тёмный цвет кожи с атавистическими особенностями — утверждение, мягко говоря, спорное и больше свидетельствующее о предрассудках эпохи, чем о науке.

Сегодня все эти рассуждения выглядят скорее, как любопытный анекдот из истории науки, чем как серьёзные выводы. Ломброзо будто пытался составить каталог «внешности преступника», где крючковатый нос и густые волосы соседствовали с асимметрией лица и отсутствием мочки уха. Но именно благодаря этим наивным попыткам научный мир задумался: а есть ли на самом деле связь между биологией и преступностью?

Психологические характеристики. Чезаре Ломброзо, будучи человеком XIX века и любителем категоричных выводов, считал, что преступников можно узнать не только по выдающимся скулам и странной форме черепа, но и по целому набору психологических особенностей. Он полагал: врождённые преступники будто отмечены неким «психологическим клеймом», которое выдаёт их сущность ещё до того, как они совершили преступление. Сегодня подобные идеи воспринимаются скептически, но для истории науки важно понимать, что именно вкладывал Ломброзо в образ «прирождённого преступника».

Прежде всего он говорил об импульсивности. По его мнению, такие люди действуют, не думая, словно нажимают на внутреннюю кнопку «делай!», не успев рассмотреть последствия. Они реагируют моментально, часто под влиянием эмоций — будь то гнев, зависть или внезапное желание «показать характер». Планирование? Размышления? Нет, всё это для других. В этом, по Ломброзо, и кроется главная опасность.

Второй чертой было отсутствие чувства вины и раскаяния. Ломброзо утверждал: такие люди могут совершить тяжкое преступление и спать спокойно, не испытывая ни угрызений совести, ни сожаления. Им чужда внутренняя моральная цензура, а покаяние воспринимается как пустая трата времени.

Третья характеристика — жестокость и агрессивность. В представлении Ломброзо прирождённый преступник словно питается насилием: он может быть груб, склонен к вспышкам ярости, использовать силу там, где другие выбрали бы слова. Причём агрессия проявляется не только в преступлении, но и в обычной жизни — от бытовых конфликтов до уличных ссор.

Следом идёт недостаток сочувствия и эмпатии. По мнению учёного, такой человек не способен почувствовать боль другого, не умеет поставить себя на место жертвы. Для него чужие страдания — не повод остановиться, а лишь фон, на который он не обращает внимания. Ломброзо считал, что именно эта черта делает преступника особенно опасным.

Он также указывал на повышенную внушаемость. Такие люди, по его мнению, легко поддаются чужому влиянию, как пластилин в руках более сильного лидера. Их можно уговорить, подтолкнуть, заманить в преступную компанию — и они пойдут, не задавая лишних вопросов.

Не обошёл стороной Ломброзо и интеллектуальные способности. Он полагал, что врождённые преступники чаще всего обладают низким уровнем интеллекта. Их мышление примитивно, прогнозировать последствия своих действий они не умеют, поэтому преступления совершают необдуманно и грубо.

И, наконец, учёный обращал внимание на психопатологические черты. Он связывал преступное поведение с психическими расстройствами — такими как психопатия или эпилепсия. По его мнению, наличие этих особенностей делало человека более склонным к антисоциальному и преступному поведению.

Ломброзо также связывал преступное поведение с определенными поведенческими особенностями, такими как склонность к бродяжничеству и праздному образу жизни. Он отмечал, что многие преступники ведут беспорядочный и бездельничный образ жизни, что, по его мнению, также указывало на их природные предрасположенности.

Для этих лиц, по его мнению, было характерно влечение к «жестоким играм» и оргиям, пристрастие к татуировкам, а их жаргон отличался особенной скудостью. Ломброзо полагал, что все эти особенности поведения свойственны диким, неразвитым людям или человекообразным существам, и утверждал, что художественные работы врожденных преступников часто оказывались точным повторением первых грубых художественных опытов первобытных людей.

Социальные и экологические факторы. Несмотря на акцент на биологические аспекты, Ломброзо признавал, что социальные и экологические условия также могут играть роль в формировании преступного поведения.

Его идеи встретили как восторженное одобрение, так и жестокую критику. Научное сообщество разделилось: одни видели в его трудах прорыв в понимании преступности, другие – опасное упрощение сложных социальных и психологических факторов.

Некоторые ученые приняли идеи Ломброзо и развивали их дальше. Его исследования стимулировали развитие криминологии как науки и привлекли внимание к важности изучения физических и психических особенностей преступников.

Значительный интерес к его теории был и у широкой общественности. Идеи молодого ученого отличались своей новизной и кажущейся простотой объяснений. Общественность была заинтригована идеей, что преступники могут быть выявлены по внешним признакам.

Но на его теорию также обрушилась и огромная волна критики, зачастую весьма справедливой. Многие ученые указывали на методологические недостатки его исследований, в частности на недостаточную репрезентативность выборки и на использование устаревших методов измерений. Критики также подчеркивали, что его теория игнорирует сложное взаимодействие между биологическими, психологическими и социальными факторами. Некоторые из его выводов отражали предвзятые взгляды и стереотипы того времени, что привело к необоснованной стигматизации определенных групп людей.

Современные исследования в области психологии и криминологии показывают, что преступное поведение обусловлено комплексом факторов, включая социальные, экономические, культурные и психологические аспекты.

Но надо отдать должное Чезаре Ломброзо. Он внимательно относился к критическим высказываниям в адрес своей теории, продолжал свои эксперименты, расширяя объект исследования, используя новые методы, опираясь на работы других криминальных антропологов по всей Европе.

Книга «Преступный человек» выдержала несколько изданий. Ломброзо в последующих изданиях книги вносил различные дополнения и изменения, от издания к изданию перерабатывая свою теорию. Если первое издание книги было объемом в 364 страницы, то к 1897 году она составила три тома объемом почти в 2000 страниц. В издании 1876 года он излагает свои положения довольно безапелляционно, но в дальнейшем подход становится достаточно гибким продолжая, тем не менее акцентироваться на факторе наследственности. Если в первоначальной версии теории Ломброзо утверждалось, что все преступники соответствуют описанным физическим измерениям и психологическим характеристикам, то в дальнейшем, принимая во внимание критику, Ломброзо заключил, что лишь 1/3 правонарушителей можно считать прирожденными преступниками, а оставшиеся 2/3 включают широкое разнообразие преступных типов.

Позднее Ломброзо смягчил свою позицию, признавая, что социальные и экологические факторы также играют важную роль в формировании преступного поведения. Он ввел понятие «психологического преступника», который совершает преступления из-за психических расстройств или влияния среды, а не врожденных физических характеристик.

Чезаре Ломброзо обожал классификации. Для него преступный мир был похож на зоопарк, где каждая особь имеет своё место в клетке с табличкой. Он даже предложил «официальный каталог» типов преступников в зависимости от движущих факторов.

1. Прирождённые преступники (Criminale nato).

Любимчики Ломброзо. Он видел их чуть ли не за версту — по асимметрии лица, «неправильным» ушам и тяжёлой челюсти. Это, по его мнению, были существа, как будто недоразвитые в эволюционном плане: природа сама «назначила» их нарушителями закона. В наше время, глядя на такую логику, можно подумать: бедняге с кривым носом тогда лучше было бы ходить в маске, чтобы не оказаться подозреваемым.

2. Безумные преступники (Criminale pazzo).

Здесь Ломброзо решил, что виновата не эволюция, а психиатрия. Эпилепсия, психопатия, иные расстройства — всё это, по его мнению, толкало людей на преступления. Сегодня мы бы сказали: это люди, которым нужна помощь врачей, а не «пожизненное в клетке с табличкой». Но в классификации Ломброзо они тоже имели свою «законную полочку».

3. Случайные преступники (Criminale d'occasione).

Эти вообще были как комета — появляются внезапно и исчезают. Человек жил-жил, ничего криминального за ним не водилось, и вдруг — бац! — обстоятельства, страсть, случайность. Ломброзо не мог их проигнорировать, хотя, наверное, такие преступники его раздражали: слишком трудно вписывались в чёткую схему. Ломброзо позже выделил среди них «псевдопреступников» (habitué) — тех, кто совершает незначительные правонарушения, и «криминалоидов» (criminaloide) — нечто среднее между прирожденным и случайным преступником.

4. Преступники по страсти (Criminale d'impeto).

Ах, вот они — герои мелодрамы! Ломброзо видел в них людей, которых с головой унесло ревностью, любовью, ненавистью или жаждой мести. Они совершали преступления не хладнокровно, а с «огнём в сердце». Если бы у Ломброзо была киностудия, такие персонажи точно попали бы в главные роли — драматичные, шумные и очень эффектные.

5. Привычные преступники (Criminale abituale).

А это уже не случай и не страсть, а суровая криминальная бухгалтерия. Эти люди, по мнению Ломброзо, делали преступление своей профессией. Вора можно было сравнить с ремесленником: каждый день «на работу», инструменты при себе, стаж солидный, клиенты недовольны редко. В классификации Ломброзо им отводилась роль «штатных сотрудников криминала».

И вот так у Ломброзо получился настоящий «криминальный театр»: одни преступники — словно трагические герои античности, другие — страстные актёры мелодрамы, третьи — случайные статисты, а четвёртые и вовсе ремесленники сцены. Впрочем, какой бы ироничной ни выглядела эта схема сегодня, именно с таких «наивных каталогов» началось становление криминологии как науки.

Ломброзо также предложил еще одну, «прикладную» классификацию, где он пытался делить преступников не по происхождению, а по видам преступной специализации. В ней он выделял четыре основные группы:

- Для Ломброзо вор — это особый психологический тип. Он описывал их как хитрых, ловких, подвижных, с развитой наблюдательностью. Они редко действуют грубой силой, предпочитая обман, ловкость рук и неожиданные трюки. Ломброзо считал, что у воров есть даже особая «психология жестикуляции» — привычка быстро оглядываться, проверять окружение, двигаться мягко и незаметно. Внешне он приписывал им «живые глаза» и «быстрые движения». В современном ключе это звучало бы почти как описание иллюзиониста.

- Этот тип, по Ломброзо, выделялся силой, резкостью движений и выраженной агрессивностью. Он видел в них людей с тёмным, злобным взглядом, тяжёлой челюстью и мрачным выражением лица. Ломброзо был уверен, что убийца склонен к импульсивности, действует резко и часто не умеет контролировать вспышки гнева. Здесь мы видим перекличку с его идеей «врождённого преступника»: убийца для него был как воплощение агрессии и насилия.

- Ломброзо описывал их как людей, подчинённых грубым инстинктам. Они, по его мнению, действуют в состоянии возбуждения, не умеют сдерживать сексуальные или агрессивные импульсы. Он отмечал повышенную внушаемость, эмоциональную нестабильность и склонность к садизму. В его трактовке это была одна из самых «животных» категорий преступников, где биология, как он считал, полностью брала верх над культурой.

- И тут Ломброзо словно сменил тон: если воры, убийцы и насильники у него — почти дикари, то мошенники выглядели «интеллектуалами преступного мира». Он писал, что это ловкие манипуляторы, умеющие втереться в доверие, красиво говорить, очаровывать и обманывать. У них часто выше интеллект, чем у других преступников, и развито воображение. Но всё это используется не во благо, а ради личной выгоды. Ломброзо видел в них смесь актёра и хищника: улыбаются, жмут руку — и тут же обчищают карманы.

В итоге у Ломброзо получалась почти театральная труппа:

- Воры — ловкие фокусники.

- Убийцы — мрачные громилы.

- Насильники — рабы инстинктов.

- Мошенники — артисты и лицемеры.

С современной точки зрения, конечно, эта классификация выглядит очень упрощённой и больше похожей на набор карикатурных портретов. Но для конца XIX века она казалась научной попыткой разложить преступный мир «по категориям».

Как определить преступника по внешнему виду

(по версии Чезаре Ломброзо)

- Маленькая, кривоватая голова, прямой нос, чёрные волосы и редкая борода. Такой портрет, по мнению Ломброзо, словно природа нарисовала сама, добавив комментарий: «Этот любит чужие кошельки». Сегодня, правда, так может выглядеть любой айтишник-фрилансер, но Ломброзо был непреклонен — вор!

- Широкое лицо, большой череп, выдающийся лоб, квадратная челюсть, острые клыки и тонкие губы. А если ещё и волосы кудрявые или мочки ушей подозрительно большие (или наоборот слишком маленькие) — всё, диагноз ясен: прирождённый убийца. Ломброзо, видимо, очень доверял ушам: для него они были чуть ли не главным «индикатором смертельной опасности».

- Пухлые губы, длинные ресницы, большие глаза навыкате, приплюснутый нос. По Ломброзо, если перед вами мужчина с «детской наивностью во взгляде» и «пухленьким ротиком», будьте настороже. Современный читатель, конечно, скорее подумает, что это описание героя романтической мелодрамы или звезды TikTok, но для Ломброзо — явный маркер опасности.

- Маленькие глаза, бледная кожа, кривой нос, лысая голова. «Внешность располагает к общению», — иронично замечал сам Ломброзо. В наше время такой персонаж вполне мог бы торговать БАДами по телефону или втюхивать криптовалюту, но в XIX веке его сразу записывали в мошенники.

В итоге получался своеобразный «иллюстрированный каталог преступников». И если верить Ломброзо, то прогулка по улицам его времени должна была выглядеть как сплошной криминальный парад: пухлые губы — насильник, квадратная челюсть — убийца, редкая борода — вор, а если вдруг встретился лысый с маленькими глазами — держи кошелёк покрепче.

К счастью, современная наука давно отказалась от таких «визуальных тестов». Иначе нам всем пришлось бы подозрительно рассматривать соседей в автобусе».

До сих пор на теорию Ломброзо обрушивается шквал критики. Причем, значительная часть из тех, кто его критикует, никогда не читала его трудов. Да, с учетом развития современной науки, теория Ломброзо глубоко ошибочна и имеет множество недостатков. Но это с учетом тех знаний, которыми мы обладаем в настоящий момент. А Чезаре Ломброзо разработал свою теорию тогда, когда никто еще не пытался дать научного объяснения природе преступности. Гений Ломброзо заключается не в том, что он выдвинул теорию врожденного преступника, а в том, что он первый, кто понял, что преступность, как и любое другое социальное явление, требует комплексного научного изучения, использования объективных методов. Своими исследованиями он показал, что бороться с преступностью, не изучая ее причин, невозможно.

Несмотря на методологические недостатки, его теория стала важной вехой в истории криминологии и криминальной психологии. Она привлекла внимание многих ученых к изучению преступного поведения с научной точки зрения и стимулировала дальнейшие исследования в этой области. Идеи Ломброзо оказали значительное влияние на становление таких наук, как криминология и криминальная психология.

На протяжении всей своей научной карьеры Ломброзо проявлял себя неутомимым исследователем, его научный азарт и энергия поражали окружающих. Круг научных проблем, привлекавших его, был весьма обширен. И здесь, думается, необходимо остановиться на еще двух вопросах, которые имеют непосредственное отношение к юридической психологии. Это проблема определения достоверности показаний и использование психологических познаний в суде.

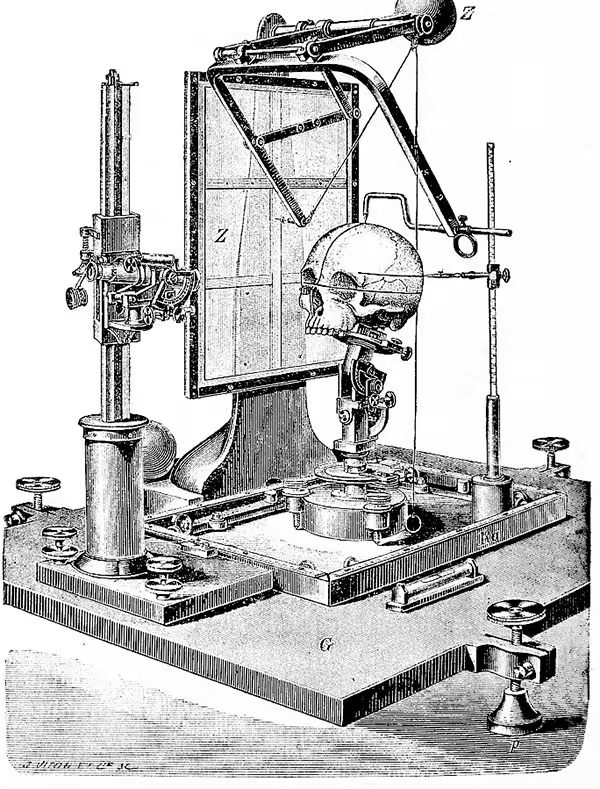

Ломброзо стал пионером в использовании физиологических методов для диагностики лжи и был первым, кто попробовал решить проблему выявления лжи на допросе с научной точки зрения. Его исследования впоследствии привели к созданию полиграфа, также известного как детектор лжи. Хотя он не изобрел полиграф в современном смысле, его работы заложили основы для дальнейших исследований в этой области.

Работа в тюрьмах и психиатрических больницах давала ему возможность наблюдать за поведением заключенных и пациентов. Для того, чтобы определить то, насколько его подопечные честны и не обманывают ли его, он решил использовать различные физиологические приборы. Ломброзо не без оснований считал, что определенные физиологические показатели заключенных могут позволить определить наличие признаков нервного напряжения и лжи, когда они отвечали на его вопросы.

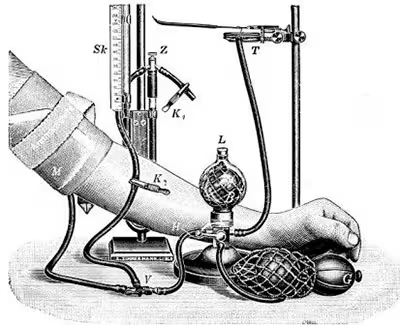

Ломброзо заметил, что, когда люди лгут, их тело выдает определенные физиологические сигналы. Эти наблюдения стали основой для разработки методов регистрации физиологических изменений, связанных с ложью. Он экспериментировал с различными методами измерения физиологических реакций, такими как изменение кровяного давления, пульса и кожного электрического сопротивления при опросе заключенных. И его исследования показали, что нервное напряжение и страх разоблачения вызывают заметные физиологические изменения, такие как учащение пульса и повышение кровяного давления.

Ломброзо использовал ранние формы оборудования для измерения физиологических реакций. Хотя это оборудование было примитивным по сравнению с современными полиграфами, оно все же позволяло фиксировать изменения в состоянии организма при ответах на вопросы. Он использовал гидросфигмоманометр (прибор для измерения кровяного давления) и другие инструменты для фиксации изменений в физиологических показателях.

В своей книге «Преступный человек» Ломброзо впервые описал первый практический опыт применения данного прибора для проверки подозреваемого в ограблении в ходе расследуемого уголовного дела. Это устройство измеряло изменения давления крови в руке подозреваемого, которого подвергали допросу. Изменения постоянно записывались на диаграмму, или граф, что позволяло Ломброзо проводить их детальный анализ, следя за допросом.

Во время проверки подозреваемый не обнаружил заметных изменений в артериальном давлении при вопросах об ограблении, но было отмечено падение давления на 14 миллиметров ртутного столба, когда речь зашла о хищении паспортов. Опираясь на эти данные Ч. Ломброзо, как выяснилось позднее, правильно установил, что подозреваемый непричастен к ограблению, в ходе которого было похищено 20 000 франков, но виновен в краже паспортов и прочих документов.

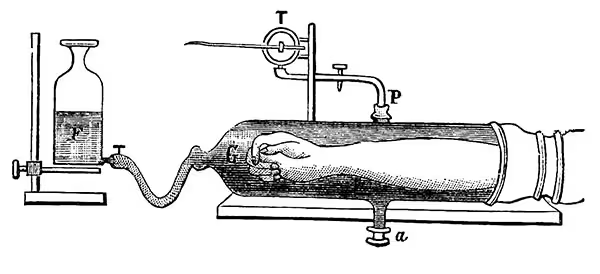

В 1902 году Ломброзо участвовал в судебном расследовании убийства шестилетней девочки, в котором подозревался некто Тосетти. Ученый был привлечен к проведению, как тогда называли, – антропологической экспертизы. Экспертиза, вне всякого сомнения, доказала, что Тосетти не был прирожденным преступником и был неспособен совершить действие, в котором его подозревали, — убийство ребенка ради чисто животного удовольствия.

Чтобы получить более веские доказательства, Чезаре Ломброзо применил плетизмограф[2] и обнаружил незначительные изменения в пульсе, когда Тосетти делал в уме математические вычисления. Однако, когда ему предъявлялись изображения израненных детей, регистрируемая запись пульса не показала никаких внезапных изменений, в том числе - и на фотографию убитой девочки. Результаты последующего расследования убедительно доказали, что Тосетти был невиновен в этом преступлении и был оправдан судом. А через три месяца был задержан истинный преступник. Описанный случай был, по-видимому, первым зафиксированным в литературе примером применения аппаратного метода и проведения психологической экспертизы, которые завершились оправдательным результатом.

Эти примеры, заимствованные из практики Ломброзо, наглядно продемонстрировали весьма важный факт: контроль физиологических реакций человека может вести не только к выявлению скрываемой им информации, но, что не менее важно, — способствовать установлению непричастности подозреваемого к расследуемому преступлению.

Работы итальянского ученого оказали значительное влияние на его последователей, включая таких ученых, как Уильям Марстон и Джон Ларсон, которые позже разработали и усовершенствовали полиграф. Уильям Марстон, известный своими исследованиями в области психофизиологии, создал первый прототип полиграфа в 1915 году, используя наработки Ломброзо по измерению изменений кровяного давления.

Таким образом, эксперименты и наблюдения Ломброзо показали, что физиологические реакции могут служить индикаторами правдивости или лжи, что стало важным шагом в развитии юридической психологии.

Ломброзо очень часто привлекался к проведению «антропологических» экспертиз в суде при расследовании весьма широкого круга преступлений. Сейчас мы бы назвали эти экспертизы психологическими. Он не выступал в роли адвоката или защитника в суде, но его исследования и экспертизы могли использоваться адвокатами, следователями и судьями для получения дополнительной информации или экспертного мнения в уголовных делах.

Таким образом, итальянский ученый стал первопроходцем еще одного направления юридической психологии – судебно-психологической экспертизы.

О том, насколько велик был авторитет Ломброзо, говорит пример, который приводит в своей работе криминолог С. Шишков. [3]

В одном из итальянских судов слушалось дело по обвинению молодого человека в убийстве любовницы. Преступление он совершил в состоянии аффекта, вызванного ревностью, для которой его подружка, не отличавшаяся безупречностью поведения, давала немало поводов. Выступление адвоката, отметившего массу смягчающих обстоятельств, было блестящим. Словом, всё шло к тому, что убийца отделается сравнительно небольшим тюремным сроком, как вдруг какой-то человек из заполнившей судебный зал публики попросил дать ему слово. «Кто вы?» — поинтересовался судья. И услышал в ответ: «Я — Ломброзо». В описываемое время Ломброзо был уже знаменит, и неудивительно, что его просьба была удовлетворена.

«Представьте себе, — обратился он к присутствующим, — что перед вами не скамья подсудимых, на которой сидит убийца, а железная клетка со свирепым тигром внутри. Однажды ему удалось убежать из своего узилища, и, вырвавшись на волю, он растерзал человека. Зверя схватили, снова посадили в клетку и решают, что с ним делать. Но тут появляется его защитник, который заводит речь о смягчающих обстоятельствах. Он говорит, что несчастного тигра, жившего на воле в лесу, поймали, лишили свободы, увезли из родных мест, насильно удерживали взаперти, выставляли публике напоказ, плохо кормили и грубо с ним обращались. Защитник умоляет проявить милосердие к томящемуся в клетке невольнику. А ещё он просит учесть, что жертва хищника вела себя неосторожно и могла бы не пострадать, прояви она чуть большую осмотрительность.

Изложенные защитником факты правдивы. Но какое отношение эта правда имеет к предстоящему решению по поводу судьбы тигра? Ведь предотвратить аналогичную трагедию в будущем можно только двумя путями — надёжно изолировать зверя либо физически уничтожить его.

Сидящий перед вами человек крайне опасен, ибо в его организме есть нечто, что делает его таковым. И он, подобно хищнику-людоеду, совершив одно убийство, будет убивать ещё. Сегодня его жертвой стала легкомысленная женщина, но завтра на её месте может оказаться любой из вас».

Речь Ломброзо возымела действие. Подсудимого приговорили к смерти, а по Италии прокатилась волна чрезвычайно суровых судебных приговоров…

Лично для меня стало настоящим открытием то, что предлагал Чезаре Ломброзо в вопросах предупреждения подростковой преступности. Честно говоря, я испытал лёгкий шок. Моё профессиональное становление в милиции начиналось именно в инспекции по делам несовершеннолетних. Я своими глазами видел, как работает система профилактики, как ведутся дела, как складывается работа с трудными подростками. И вдруг, перелистывая труды Ломброзо, я обнаружил: многие формы и методы, которые мы считали естественными и привычными, на самом деле были предложены этим самым итальянским учёным ещё в XIX веке!

Подумать только: суды и комиссии по делам несовершеннолетних — Ломброзо. Институт общественных воспитателей, которые должны были помогать подросткам не соскользнуть на кривую дорожку, — тоже его идея. Специальные закрытые учебные заведения для трудных ребят, отдельное уголовное законодательство, учитывающее особенности подростков, и даже отдельные исправительные учреждения для несовершеннолетних — всё это он сформулировал задолго до того, как такие институты вошли в повседневную практику.

А ведь, согласитесь, это не просто набор идей, а целая система взглядов: рассматривать подростка-преступника не как законченного преступника, а как человека, которого ещё можно вернуть в нормальную жизнь. Для Ломброзо это была настоящая революция: он одним из первых предложил относиться к несовершеннолетнему нарушителю не только через призму наказания, но и через призму воспитания, перевоспитания, социализации.

И вот что самое поразительное: об этом нигде почти не упоминается. В учебниках и монографиях имя Ломброзо чаще всего всплывает в связи с его спорной теорией «врождённого преступника», с его черепами, ушами и квадратными челюстями. А то, что именно он заложил основы современной системы ювенальной юстиции, как будто скромно замалчивается. Между тем, заслуга его в этом огромна.

Выходит, Ломброзо можно по праву назвать не только «отцом криминологии», но и одним из тех, кто первым заговорил о необходимости гуманного подхода к подросткам, оступившимся в жизни. Сегодня это звучит привычно, почти само собой разумеющимся. Но тогда, в XIX веке, это было радикальным поворотом: из «маленьких преступников» он сделал «детей, которых ещё можно воспитать».

Следует признать: как бы ни критиковали Чезаре Ломброзо, как бы ни смеялись над его теорией, он всё же остаётся выдающимся учёным. Да, многие его выводы сегодня выглядят наивными и даже забавными, но именно он стал одним из первых, кто попытался внедрить в правовую науку объективные методы и сделать её ближе к естественным наукам.

Его труды оказали колоссальное влияние на становление криминологии и юридической психологии. Ломброзо словно открыл дверь в новую эпоху — эпоху, когда преступника начали рассматривать не только как нарушителя закона, но и как человека, чьи поступки можно объяснять, изучать и прогнозировать. Его научное наследие стало отправной точкой для сотен исследований, дискуссий и теорий, которые разрабатывают и сегодня — уже почти два века спустя.

Ирония в том, что именно его «ошибки» подтолкнули науку к развитию: опровергая Ломброзо, учёные шли дальше, создавали новые подходы, уточняли и углубляли понимание преступности. Так что, как ни парадоксально, даже заблуждения Ломброзо оказались полезны.

[1] Цит. по: Яковлев А. М. Преступность и социальная психология: Социально-психологические закономерности противоправного поведения. М., 1971. С. 20.

[2] Плетизмограф — аппарат для графического определения колебаний объёма различных частей тела в зависимости главным образом от степени их кровенаполнения.

[3] Шишков С. Ломброзианство: несостоявшаяся научная революция? // Наука и жизнь, № 2, 2015. Стр. 40-41.