Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

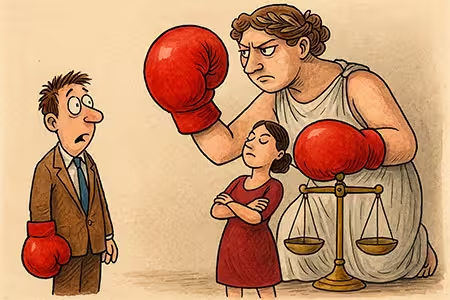

ЖЕРТВА И АБЬЮЗЕР

Ошо

Когда мы говорим о домашнем насилии, первое, что приходит в голову, — это не крик, не удар и даже не холодное молчание. Это страх. Он живёт в доме раньше самого насильника, он прописывается в сердце жертвы, он становится её невидимым спутником за завтраком, на работе и даже во сне. Страх парализует и убеждает, что выхода нет.

Домашний тиран питается именно этим страхом: он укрепляет свои стены, когда жертва боится шагнуть за дверь. Но парадокс в том, что как только страх рушится — рушится и власть тирана. И вот тогда начинается жизнь. Настоящая, своя, свободная.

Борьба с домашним насилием — это не частная история, не «семейное дело», как любят говорить соседи, чтобы быстрее закрыть дверь и сделать вид, что они «ничего не слышали». Это глобальная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. И выражается она вовсе не только в синяках и ссадинах. Насилие может носить самые разные формы: от грубого слова, которое режет острее ножа, до удара, который оставляет след не только на теле, но и в памяти. Оно разрушает доверие, отнимает чувство безопасности, калечит психику и ломает судьбы.

Особенно страшно наблюдать, как этот яд проникает в жизни детей. Их психика ещё не успела обзавестись бронёй, и поэтому любое проявление агрессии становится для них травмой, которая часто сопровождает их всю дальнейшую жизнь. Ребёнок, выросший в доме, где правит страх, может сам оказаться в роли жертвы или палача — круг замыкается, и насилие передаётся из поколения в поколение.

Масштабы проблемы поражают воображение. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 736 миллионов женщин во всём мире хотя бы раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны партнёра или другого человека. Более 640 миллионов из них пострадали именно от тех, кого называли «близкими». А дальше цифры становятся совсем мрачными: по оценкам экспертов, каждые десять–пятнадцать минут в мире от рук родственников погибают женщины и дети.

Статистика, собранная в разных странах, не менее тревожна. В России каждый четвёртый человек признаётся, что сталкивался с домашним насилием. В сорока процентах случаев тяжкие преступления совершаются именно в семье. И самое ужасное: в семидесяти процентах убийств женщин виновны их мужья, партнёры или родственники. В США ежегодно фиксируется более 10 миллионов случаев семейного насилия. В Великобритании эта цифра приближается к двум миллионам, а во Франции — около четверти миллиона женщин каждый год заявляют о насилии в семье. И это только официальные данные.

Реальная же картина может быть куда мрачнее. По оценкам специалистов, лишь около сорока процентов пострадавших решаются обратиться за помощью. Остальные молчат. Кто-то из-за страха, кто-то из-за стыда, а кто-то — потому что до сих пор надеется, что «он изменится», или «это больше не повторится».

И в этом молчании кроется самая страшная ловушка: насилие становится привычным, обыденным, почти «нормой». А значит, борьба с ним — не просто юридическая и медицинская задача, но и серьёзный вызов обществу, культуре и каждому из нас.

Домашнее насилие — один из самых латентных видов преступлений. Оно словно прячется за дверьми квартир, за плотными шторами и улыбками на семейных фотографиях. Внешне может казаться, что всё в порядке, но за фасадом благополучия скрывается страх, отчаяние и боль.

Почему же люди, оказавшиеся в роли жертв, так часто не обращаются за помощью? Причин много, и каждая из них по-своему весома.

Прежде всего, дело в культурных и социальных установках. В одних обществах насилие до сих пор считается «частным делом семьи». Фраза «не выносить сор из избы» звучит как народная мудрость, но на деле превращается в приговор для тех, кто оказался в роли жертвы. Общество готово осудить пострадавшего за «слишком длинный язык» быстрее, чем агрессора за его жестокость.

Другая причина — страх и стыд. Человек боится огласки, осуждения, а больше всего — мести со стороны того, кто держит его в тисках. Часто страх усиливается недоверием к системе: если у жертвы нет уверенности, что её услышат и защитят, она предпочитает молчать.

Есть и экономическая зависимость. Особенно у женщин, которые полностью или частично зависят от партнёра финансово. В таких случаях насильник держит власть не только психологическую, но и материальную: «куда ты уйдёшь без денег?» — звучит не вопросом, а верёвкой, которая крепко держит.

И всё это вместе создаёт замкнутый круг. Жертва оказывается пленником не только агрессора, но и собственных страхов, стыда, привычек и внешних обстоятельств.

Вот почему явление носит столь высокий латентный характер. Проблема не только в том, что насилие совершается, — а в том, что о нём молчат. И именно это молчание делает борьбу с ним особенно сложной: оно лишает общество возможности вовремя помочь и предотвратить новые трагедии.

Но почему эта молчаливая капитуляция так распространена? Какие механизмы заставляют человека смиряться, а не сопротивляться? Здесь уже вступает в игру психология. Давайте разберёмся.

В последние годы в разговоре о домашнем насилии всё чаще звучат два слова: «абьюз» и «абьюзер». Они прочно вошли в язык, мелькают в статьях, социальных сетях и даже в повседневных разговорах. Но как это часто бывает, мода на термин пришла раньше, чем чёткое понимание его смысла.

Абьюз — это не случайный всплеск злости, не единичная грубость, которую можно списать на «плохое настроение». Это система. Это устойчивая модель поведения, где один человек шаг за шагом причиняет вред другому — физический, психологический, эмоциональный или даже экономический. Причём делает это не для разрядки или случайно, а ради контроля, ради власти. Абьюз не заканчивается после извинений, не исчезает после букета цветов. Он возвращается снова и снова, потому что в основе его лежит не импульс, а привычка.

Абьюзер — это тот, кто запускает эту систему. Человек, для которого унижение, запугивание или манипуляция становятся инструментом управления. Он может действовать осознанно, как холодный стратег, а может и не признавать самого факта насилия, уверяя всех вокруг и самого себя: «Я же просто забочусь» или «Это всё ради твоего же блага». Но результат всегда один: другой человек оказывается в положении подчинённого, а его личность постепенно разрушается.

Важно понимать: абьюзер — не обязательно монстр с ярлыком «злодей». Чаще всего это вполне «нормальный» человек с работы, сосед по лестничной площадке, друг семьи, муж или жена. Его лицо не всегда страшно, его поступки не всегда бросаются в глаза. Но именно поэтому абьюз так опасен: он маскируется под заботу, под любовь, под обычные семейные сцены.

Когда говорят «насилие», большинство людей представляют себе удар, крик, синяк под глазом. Но мир абьюза куда шире и коварнее: далеко не всегда он оставляет следы на коже.

Физическое насилие — самая очевидная форма. Удары, побои, угрозы, запугивание, принуждение к сексу или попытка удержать силой. Это то, что легко заметить, что чаще всего попадает в сводки новостей и уголовные дела. Но именно поэтому физический абьюз — лишь вершина айсберга.

Гораздо чаще встречается невидимое оружие — слова. Эмоциональный, или психологический, абьюз строится на оскорблениях, обесценивании, бесконечных придирках и манипуляциях. Его «удары» не слышны соседям, зато жертва живёт с ними каждый день. Один из самых ярких приёмов — газлайтинг: когда человеку внушают, что он «всё выдумывает», «слишком остро реагирует», «сходит с ума». В итоге реальность вокруг жертвы разрушается, а её собственное восприятие кажется ей ненадёжным.

Есть ещё экономический абьюз. Он не про кулаки, а про кошелёк. Запрет на работу, полный контроль финансов, лишение доступа к деньгам — всё это превращает партнёра в заложника, зависимого от милости другого.

Не стоит забывать и о социальной стороне. Когда человеку запрещают видеться с друзьями, звонить родителям, ходить куда захочется — это тоже форма насилия. Постепенно мир жертвы сужается до стен квартиры и фигуры «хозяина», который решает всё.

И вот тут возникает важный момент: вокруг абьюза существует множество мифов.

Первый и самый живучий: «абьюз — это только побои». На самом деле психологический и эмоциональный абьюз встречаются чаще, чем физический, и нередко наносят не меньший, а иногда и больший урон.

Второе заблуждение: «абьюзер всегда всё понимает и делает это сознательно». Увы, многие просто воспроизводят сценарии, усвоенные в детстве или в своём социальном круге. «Так было у родителей», «так живут все знакомые» — и человек не видит в этом ничего ненормального.

Третье: «жертва может в любой момент встать и уйти». Теоретически — да. Практически — нет. Абьюзивные отношения держатся на цикле: после периода насилия всегда наступает «медовый месяц». Агрессор раскаивается, дарит цветы, говорит правильные слова, становится «идеальным». И жертва остаётся — в надежде, что «на этот раз всё изменится».

Есть и обратная крайность: термин «абьюз» иногда используют слишком широко, приклеивая его к любым ссорам и конфликтам. Но ссорятся все — и это ещё не абьюз. Важно различать: спор между партнёрами — это столкновение двух равных позиций. Абьюз же — это всегда система, где один властвует, а другой подчиняется.

Любые близкие отношения неминуемо сопровождаются ссорами. Люди разные, у каждого свои привычки, взгляды, настроение. Иногда громкий спор о том, кто сегодня моет посуду, может напоминать маленькую бурю в стакане воды — но это часть нормальной жизни. Конфликты бывают у всех, и в них нет ничего патологического, если за ними следует примирение и ощущение, что вас по-прежнему любят и ценят.

Но есть грань, за которой спор перестаёт быть спором и превращается в насилие. В обычной ссоре оба партнёра могут повышать голос, размахивать руками, говорить резкости, но при этом они остаются равными. Каждый имеет право на мнение, и пусть не сразу, но в итоге стороны ищут компромисс. После этого остаётся пусть лёгкая усталость, но не страх.

Совсем иначе обстоит дело там, где начинается абьюз. Здесь спор уже не про конкретный вопрос — финансы, быт или воспитание детей. Здесь цель одна: подавить и подчинить. Один партнёр превращается в судью и палача одновременно, другой — в обвиняемого. И никакого компромисса быть не может, потому что вся «система» работает не ради решения проблемы, а ради демонстрации власти.

После такого «разговора» жертва уходит не с чувством облегчения, а с чувством унижения. Вместо доверия остаётся страх, вместо близости — вина и пустота. А если к этому добавляется угроза физического насилия или сам факт агрессии — то это уже не спор, а психологическая война, где один выигрывает за счёт полного поражения другого.

Так и проходит та самая граница:

- Конфликт оставляет после себя пространство для примирения.

- Насилие оставляет только страх.

КОНФЛИКТ vs. АБЬЮЗ

Вот что отличает здоровые конфликты от абьюзивного поведения:

|

Семейная ссора |

Абьюз |

|

Оба партнёра выражают своё мнение, могут эмоционально реагировать, но стремятся прийти к компромиссу. |

Один партнёр подавляет другого, стремясь доминировать, а не найти решение. |

|

Спор идёт о конкретной проблеме (например, финансах, быте, воспитании детей). |

Конфликт перерастает в систематическое унижение и манипуляции. |

|

Оба могут испытывать стресс, но после примирения остаются чувство безопасности и доверие. |

После конфликта жертва чувствует страх, унижение, вину или эмоциональное истощение. |

|

Споры могут быть эмоциональными, но нет физического насилия. |

Используется физическая агрессия или угроза насилия. |

Ссоры бывают у всех. Но если в здоровых отношениях конфликт похож на грозу — пришла, погремела, освежила воздух и ушла, — то в токсичных отношениях всё иначе. Там ссора превращается в бесконечный сериал с одинаковыми сериями, где сценарий всегда один и тот же.

Главная особенность — нерешаемость. Внешне может показаться, что пара обсуждает проблемы, но на деле это не диалог, а спектакль с заранее известным финалом. Цель проста: не найти компромисс, а показать, кто главный. Проблема никогда не решается — она лишь становится удобным поводом для очередного витка давления.

Второй элемент сценария — эмоциональные качели. Сегодня агрессия, завтра цветы. Сначала унижения и крики, а потом внезапный «медовый месяц»: раскаяние, обещания, ласковые слова. Жертва попадает в замкнутый круг: вера в то, что «он изменился», сталкивается с новым витком жестокости. Эти качели изматывают куда сильнее, чем постоянная грубость, потому что они разрушают доверие к собственной реальности.

Дальше — страх. Он становится фоном жизни. Не громким и очевидным, а тихим, вязким, как туман. Жертва начинает тщательно подбирать слова, следить за каждым жестом, угадывать настроение партнёра, чтобы «не спровоцировать». В доме появляется ощущение мины замедленного действия: не знаешь, когда рванёт.

И, наконец, изоляция. Постепенно у жертвы «отпадают» друзья, редеют звонки родным, исчезают походы в гости. Иногда это прямой запрет: «не ходи туда», «не общайся с ними». Иногда — тонкая манипуляция: «зачем тебе они, я же у тебя есть». Но итог один — мир человека сужается до фигуры абьюзера. Чем меньше связей, тем крепче зависимость.

Так и работает абьюзивный паттерн — как закольцованный сериал, где каждая серия похожа на предыдущую, но всё равно держит героя в плену. И выход из него — всегда самое трудное.

Иногда люди думают, что партнёр изменится, если «правильно» с ним общаться. Но психологи отмечают, что устойчивый абьюз крайне редко превращается в здоровые отношения — для этого нужна серьёзная работа со специалистом, и то не всегда она даёт результат.

Таким образом, если конфликт — это временный всплеск эмоций, который можно разрешить диалогом, то абьюз — это устойчивая модель поведения, где один партнёр разрушает другого. Главное правило: если в отношениях есть страх и постоянное чувство вины — это не просто ссоры, это насилие.

Вот три примера, которые помогут вам лучше понять разницу между обычной ссорой и абьюзивными отношениями.

Три жизненные сцены

Пример 1. Обычная ссора

Муж и жена спорят о финансах. Она уверена: пора экономить. Он считает: можно позволить себе дорогую покупку. Разговор постепенно становится всё горячее: муж повышает голос, жена отвечает раздражённо. Но в конце концов они решают отложить вопрос на месяц и вернуться к нему позже.

Почему это не абьюз? Потому что здесь есть главное — равенство. Оба высказались, оба остались услышанными, а итогом стал компромисс. Да, эмоции зашкаливали, но никто никого не унижал и не подавлял.

Пример 2. Эмоциональное давление

Жена готовит ужин и случайно пересаливает суп. Муж реагирует бурей: «Ты даже суп сварить нормально не можешь! Бестолочь!» — и демонстративно выливает кастрюлю в раковину.

Почему это уже абьюз? Здесь нет попытки исправить ситуацию или хотя бы пошутить. Есть только унижение, обесценивание и демонстрация власти. Женщина остаётся не с желанием «сварить получше», а с чувством вины и собственной никчёмности.

Пример 3. Физическое насилие

Жена задержалась после работы. Муж встречает её обвинениями: «Где шлялась? Опять с кем-то крутилa?» Он кричит, швыряет сумку на пол, хватает её за руку и сжимает так, что остаются синяки.

Почему это абьюз? Потому что вместо разговора здесь — прямое насилие и безосновательные обвинения. В нормальных отношениях партнёры могут обидеться, поругаться, задать вопросы. Но хватать за руку и причинять боль — это уже не спор, а насилие.

Главный вывод: в конфликте есть пространство для диалога и компромисса. В абьюзивных отношениях есть только страх и подчинение.

О жертве часто говорят как о слабом звене. Это несправедливо и неверно. Чаще всего перед нами человек, которому пришлось слишком долго жить в условиях психологической войны — и он выработал стратегию выживания. Снаружи эта стратегия выглядит как «терпит, не уходит», внутри же — как отчаянная попытка сохранить дом, детей, лицо, себя.

Роль жертвы редко складывается внезапно. Сначала — мелочи: шутка «ниже пояса», критика «ради твоего же блага», лёгкое ограничение свободы — «не ходи к ним, они на тебя плохо влияют». Каждая такая «мелочь» поодиночке не тянет на преступление, но вместе они образуют стройную систему. Если в биографии человека уже были детские травмы — например, он рос там, где любовь часто шла рука об руку с контролем и наказанием, — эта система воспринимается как знакомая. Парадокс: знакомое кажется безопасным, даже если оно причиняет боль. Добавим сюда привычку брать ответственность на себя, склонность к эмпатии и высокий уровень совестливости — и получим того самого человека, которого легче убедить: «всё это из-за тебя».

Зависимость тоже приходит не сразу. Сначала эмоциональная: «без него я никто», «он меня понимает, просто у него тяжелый характер». Потом — экономическая: деньги в одних руках, работа «временно» отложена, банковские пароли — «для удобства» у партнёра. Дальше — социальная: друзья «отвалились» сами, родные «не любят его и постоянно лезут», звонков всё меньше, мир сужается до одной квартиры и одного человека. И на этом фоне очень жизнеспособной оказывается вера в «исправление». Особенно когда после каждой бурной сцены следует «медовый период»: цветы, обещания, слёзы, извинения — «я понял, изменюсь». Если наказание непредсказуемо, а награда приходит внезапно, мозг запоминает именно надежду. Это и удерживает.

Есть установки, которые жертву добивают сильнее самого насилия. «Сама виновата» — удобная формула для наблюдателей: снимает с них ответственность помочь и объясняет мир простыми правилами. На деле виноват тот, кто причиняет вред. «Надо было уйти» — звучит легко, если не учитывать страх, зависимость, детей, угрозы, отсутствие ресурсов, недоверие к системе и ту самую надежду, которая после очередного «я больше так не буду» расправляет крылья. «Ей это нравится» — ещё один жестокий миф: людям не «нравится» боль; они привыкают к непредсказуемости и учатся минимизировать ущерб. Привычка к выживанию со стороны всегда выглядит как согласие.

Внутри жертвы живут две силы, которые тянут в разные стороны. Разум тихо констатирует: «это опасно, это повторяется, это разрушает». Эмоции отвечают: «но он же бывает хорошим», «детям нужен отец», «я справлюсь, в этот раз получится». Между этими полюсами натянута тонкая струна — на ней человек балансирует изо дня в день. Утром — решения: «позвоню в центр помощи». Вечером — СМС «прости» и смех на кухне: «ну вот, всё наладится». На завтра — новая вспышка, и снова чувство вины: «не надо было его провоцировать». Так рождается внутренний суд, где обвинитель и обвиняемый — один и тот же человек.

Добавим сюда газлайтинг — искусство переворачивать реальность. «Ты всё придумала», «у тебя проблемы с памятью», «ты слишком чувствительная». Когда мир вокруг постоянно объявляют твоей фантазией, ты начинаешь сомневаться в собственных ощущениях. А сомневающийся человек — удобен. Он тише просит, чаще извиняется, легче соглашается.

Важно заметить: у жертвы есть силы и ресурсы. Это не «слабость характера», а выносливость — часто невероятная. Умение «держать» дом, детей, работу, учиться читать настроение партнёра по шагам в коридоре — это не талант покорности, а отточенные навыки адаптации. И именно эти качества потом помогают выбраться: там, где другой опустил бы руки, жертва уже умеет планировать, искать опору, собирать по крупицам доказательства и союзников.

Ещё одна деталь, которую редко проговаривают вслух: стыд. Стыд за синяк, за «неудавшуюся» семью, за то, что «допустила». Стыд — клей, на котором держится молчание. Его меняют на язык фактов, когда рядом появляется безопасный слушатель: тот, кто не спрашивает «почему ты терпела?», а говорит «я рядом, давай подумаем, как сделать тебе безопасно».

И последнее. Роль жертвы — не ярлык, который выдают раз и навсегда. Это позиция, в которую человека заталкивают обстоятельства, другой человек и множество невидимых нитей — страх, зависимость, стыд, надежда. Из этой роли можно выйти. Иногда — медленно, шаг за шагом, иногда — рывком. Но первый шаг почти всегда начинается с простого знания: «со мной это действительно происходит» и «я не виновата/не виноват». С этого момента у страха появляются границы, а у жизни — шанс начаться заново.

Как понять, что отношения начинают пахнуть тревогой?

В начале всё выглядит красиво. Цветы, комплименты, звонки каждые полчаса — «я просто скучаю». Кажется, что вы встретили человека, который наконец-то понял, что значит «забота». Но постепенно внимание превращается в контроль. Уже не просто «как ты там?», а «с кем ты?», «почему не отвечала две минуты?», «а кто этот Иван у тебя в друзьях?» Телефон начинают проверять чаще, чем собственный пульс. И вдруг обнаруживаешь, что у тебя больше нет права на спонтанность: твоя жизнь стала расписанием, которое держит другой.

Затем приходят качели. Сегодня — нежность и признания в любви. Завтра — крик из-за того, что суп недосолен, или подозрительный взгляд: «ты слишком улыбаешься коллеге». Настроение партнёра меняется быстрее, чем прогноз погоды в апреле. И в этих перепадах всегда одно правило: виноваты будете вы.

Не стоит обманываться и на счёт «шуток». Сарказм, обесценивание, насмешки — особенно при друзьях или родных — это не остроты. Это демонстрация власти. Сначала обидно, потом привычно, потом вдруг понимаешь: шутки почему-то всегда только в одну сторону.

Иногда тревожные звоночки слышны из прошлого. Если человек без стеснения рассказывает, как «ставил на место» бывших партнёров или «учил дисциплине» домашних животных, не стоит думать, что с вами будет иначе. Истории имеют свойство повторяться, особенно если человек не считает их проблемой.

Ещё одна черта — полное отсутствие вины. Всё что угодно, только не он. Виноваты вы, соседи, правительство, пробки, но только не его собственные поступки. Извинения в таком случае звучат редко, а если и звучат, то как-то так: «Ну, извини, но ты же сама меня вывела».

Дальше — целый набор психологических уловок. Газлайтинг: вам объясняют, что вы что-то не так помните, неправильно слышали, вообще слишком впечатлительны. В результате начинаешь сомневаться в себе, а не в том, кто орёт. Или «любовная бомбардировка»: сначала партнёр осыпает подарками и обещаниями вечной верности, а через неделю ведёт себя так, будто вы ему должны уже за то, что он снизошёл до вас.

Подозрительно быстрый переход к серьёзным шагам тоже сигнал. «Давай поженимся через месяц», «переезжай ко мне завтра». Звучит как романтика, но на деле это способ поскорее поставить замок на дверь и повесить табличку «собственность».

Есть и простые «тесты». Посмотрите, как человек реагирует на отказ. Спокойно пожимает плечами или устраивает бурю в стакане воды? Как он ведёт себя с официантами, детьми, животными? Там, где не нужен самоконтроль, часто проявляется истинное лицо.

И ещё одно: иногда именно друзья и близкие видят красные флажки первыми. Если несколько человек из окружения начинают осторожно говорить: «Слушай, он как-то странно себя ведёт», — не отмахивайтесь. Со стороны видно больше.

Ну и самый прямой способ — задать вопрос в лоб. Как он видит роль семьи? Как относится к наказаниям, к границам, к ссорам? Честный разговор о принципах — хороший лакмус. Потому что, если при одном только слове «границы» человек вздрагивает, значит, он уже мысленно их переступает.

Тест: Есть ли признаки абьюза в ваших отношениях?

Ответьте «Да» или «Нет» на следующие вопросы:

- Ваш партнер часто вас критикует, унижает или обесценивает ваши достижения?

- Он контролирует ваши действия, звонит или пишет, чтобы узнать, где вы и с кем?

- Запрещает или ограничивает ваше общение с друзьями, родственниками или коллегами?

- Ревнует вас без повода, обвиняет в неверности или требует постоянных доказательств любви?

- Решает за вас, как вам одеваться, куда ходить и с кем общаться?

- Устраивает скандалы или сцены на ровном месте, используя агрессию или угрозы?

- Ломает вещи, угрожает вам или вашему имуществу?

- Применял физическое насилие или угрожал им, даже если потом извинялся?

- Контролирует ваши финансы или лишает вас доступа к деньгам?

- После ссоры заставляет вас чувствовать себя виноватым, даже если виноват он сам?

- Часто обещает измениться, но снова возвращается к агрессивному поведению?

- Он обесценивает ваши эмоции, говоря, что вы преувеличиваете или придираетесь?

Подсчитайте количество ответов «Да».

0–2 — Вероятно, ваши отношения сбалансированные, но стоит сохранять бдительность и уважать свои границы.

3–5 — В ваших отношениях могут быть тревожные признаки. Обратите внимание на динамику взаимодействия и обсудите это с близкими или специалистом.

6 и более — Высокая вероятность абьюзивного поведения. Рекомендуется обратиться за поддержкой к специалистам или в центры помощи жертвам насилия.

Помните, что этот тест — лишь ориентир. Если вы чувствуете дискомфорт в отношениях, ваши чувства важны и заслуживают внимания. Не стесняйтесь искать помощь и поддержку.

Абьюзер редко появляется в нашей жизни с табличкой на шее «осторожно, я склонен к насилию». Наоборот, снаружи он может выглядеть вполне обыкновенно — обаятельный, внимательный, даже заботливый. Но за фасадом скрывается целый набор черт, которые складываются в узнаваемый портрет.

Первая из них — патологическая ревность, умноженная на желание контролировать. Если у здорового партнёра вопрос «где ты?» звучит как забота, то у абьюзера это ежедневный допрос с пристрастием. Проверка телефона, соцсетей, контроль переписок, ревность к любому взгляду — всё это не про любовь, а про страх потерять власть. На самом деле абьюзер в глубине души чувствует себя небезопасно, но наружу это выходит неуверенностью в форме тотального контроля.

Вторая черта — страх потери. Парадоксально, но за криками и угрозами прячется эмоциональная зависимость. Абьюзер панически боится быть брошенным. Но вместо того, чтобы работать над отношениями, он использует самый привычный инструмент — агрессию. Получается своеобразная логика: «если я тебя напугаю, ты не уйдёшь». Это не забота, а цепкая хватка.

Третья черта — слабая стрессоустойчивость. Мир абьюзера держится на тонкой нитке, и любая мелочь способна её оборвать. Замешкался ужин, задержался автобус, коллега сделал замечание — и вот уже разражается буря. Для него любое противоречие — вызов власти, и реагирует он соответственно: вспышками гнева, криком, иногда ударами.

Четвёртая черта — гневливость и неспособность управлять эмоциями. Там, где обычный человек сделает паузу и выдохнет, абьюзер сразу идёт в атаку. Потом, правда, он может объяснять свои действия просто: «Ты меня вывела», «Ну я же вспылил, это всё ты». Таким образом вина перекладывается на жертву, а гнев остаётся как «нормальный» способ реагировать.

Пятая — отсутствие эмпатии. Это, пожалуй, самое страшное. Абьюзер видит слёзы, слышит слова боли, но не считает их важными. Для него чувства другого — лишний шум. Его собственные эмоции всегда важнее, а чужие страдания оправдывают его «право» на власть.

Нередко в биографии абьюзера можно найти и детские травмы. Многие сами выросли там, где насилие было нормой. Кто-то был свидетелем, кто-то — жертвой. В таких семьях любовь часто шла рука об руку с унижением, а наказание считалось способом «воспитания». Для ребёнка это становится сценарием: «так и должно быть». А повзрослев, он переносит его в свои отношения.

И ещё одно: искажённое понимание любви. Для абьюзера любовь — это не союз равных, а обладание. Не «мы вместе», а «ты моя». Власть для него — не ответственность, а инструмент контроля. И насилие в этой логике — не преступление, а средство доказать, что он хозяин в доме и в отношениях.

Разумеется, не каждый человек с ревностью или вспыльчивым характером автоматически становится абьюзером. Но если эти черты складываются вместе и усиливаются стрессом, они превращаются в опасный коктейль. И распознать его можно задолго до того, как прозвучит первый крик или упадёт первая тарелка.

Не все абьюзеры одинаковы. За кулисами домашнего насилия стоят разные актёры, каждый со своим стилем игры. Одни вспыхивают, как спичка, и так же быстро гаснут. Другие строят вокруг жертвы крепость из контроля. А третьи действуют холодно и расчётливо, словно режиссируя чужую жизнь.

Импульсивный тип — это человек-вулкан. Ему достаточно мелочи, чтобы сорваться: стресс на работе, неудача в быту, случайная реплика. Вспышка агрессии яркая, громкая, страшная, но после неё часто наступает раскаяние. Такой абьюзер может плакать, извиняться, клясться, что «больше никогда». Но стоит вновь накапливаться напряжению — и всё повторяется. Нередко за этим стоит детство в семье, где крики и удары были привычным языком общения.

Контролирующий тип — это не вулкан, а тюремный надзиратель. Его оружие — не вспышка, а систематичность. Он запрещает встречи с друзьями, недовольно косится на звонки маме, ревнует к коллегам. Любой отказ воспринимается как вызов, а собственное насилие объясняется привычной формулой: «Ты сама виновата, ты довела». Здесь нет бурных эмоциональных качелей, зато есть медленное, методичное удушение свободы.

И наконец — психопатический тип. Самый опасный. Если первые два хотя бы иногда искренне верят, что «не справились с эмоциями», то этот действует расчётливо. Он видит в партнёре объект: игрушку, ресурс, собственность. У такого человека отсутствует эмпатия, а жестокость — не срыв, а инструмент. Снаружи он может выглядеть обаятельно: внимательный, харизматичный, умеющий впечатлить. Но всё это — маска, за которой скрывается холодный расчёт. Именно такие отношения чаще всего заканчиваются трагедиями: от тяжёлых избиений до убийств.

Психопатический абьюзер — мастер перевоплощений. В начале он идеален: очарует, осыплет комплиментами, создаст иллюзию судьбоносной встречи. Но со временем маска начинает трескаться.

Ложь для него — вторая натура. Он лжёт легко и изящно, даже там, где нет нужды. События переписываются на ходу: вчера он говорил одно, сегодня другое, и виноваты в этом, конечно, не его слова, а ваша «плохая память».

Манипуляции — его любимая игра. Он перевернёт любую ситуацию так, что вы начнёте сомневаться в себе. «Ты всё придумала», «ты слишком чувствительная», «тебе бы к врачу». Постепенно жертва перестаёт доверять собственной реальности.

У него нет сочувствия. Слёзы, просьбы, мольбы не трогают его. Он может обнимать, но это пустой жест — внутри не откликается ничего. Его злость может быть направлена не только на партнёра, но и на детей, животных, подчинённых. Жестокость для него — инструмент и способ самоутверждения.

Часто он не умеет держать себя в руках: вспышки ярости могут сменяться равнодушием за считанные минуты. Но при этом он всегда находит виноватого: партнёр, начальник, государство, судьба, но никогда — он сам.

Есть у него и хроническая скука. Стабильность тяготит, поэтому он устраивает провокации: измены, ссоры, нарочитые конфликты. Ему нужен адреналин — даже ценой чужих слёз. Люди для него — ресурсы. Их можно использовать, выжать и выбросить. Финансовая зависимость, помощь в трудный момент, поддержка — всё это воспринимается как должное, но никогда не возвращается.

И, пожалуй, самое страшное: пустота внутри. Он может говорить о любви, красиво ухаживать, обещать «навсегда». Но это лишь слова. Настоящих чувств за ними нет.

Почему это так опасно?

Жертвы психопатических абьюзеров особенно уязвимы. Сначала партнёр кажется «идеальным» — и память об этом идеале держит человека даже тогда, когда отношения превратились в ад. Надежда, что «он снова станет таким, как вначале», не умирает. Но правда в том, что он никогда не был таким. Это была маска.

10 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШ ПАРТНЁР — ПСИХОПАТ

(и вы не в остросюжетном сериале, а в токсичных отношениях)

- Быстрая влюблённость. Он (или она) влюбляется моментально, заваливает вниманием, комплиментами и обещаниями.

- Моментальная близость. Говорит, что вы — его судьба. Но вы его почти не знаете.

- Играет на жалости. Истории о предательствах бывших, тяжёлом детстве, непонимании со стороны мира.

- Контроль под маской заботы. «Я просто переживаю», «Ты без меня не справишься», «Это для твоей же пользы».

- Ревность и изоляция. Постепенно ограничивает ваше общение с друзьями, семьёй, коллегами.

- Газлайтинг. Заставляет вас сомневаться в собственной адекватности: «Ты всё не так поняла», «Ты слишком чувствительная».

- Нулевая эмпатия. Он не реагирует на вашу боль. Или даже наслаждается ею.

- Периоды обаяния. После ссор он становится нежным и внимательным. Но это — часть цикла.

- Вы теряете себя. Вы забываете, чего хотите, о чём мечтали, кем были до него.

- Он нарушает границы. И эмоциональные, и физические. Без сомнений и извинений.

И если в отношениях начинают проявляться хотя бы несколько описанных признаков, это не мелочи и не «характер». Это сигнал тревоги. Сигнал, который лучше услышать раньше, чем слишком поздно.

Такие отношения редко начинаются с крика или удара. Напротив, первый акт этой драмы чаще всего похож на сказку: «идеальный» партнёр, цветы, забота, ощущение, что наконец-то встретился человек, который понял и принял. Этот этап называют идеализацией. Он околдовывает, обезоруживает и создаёт у жертвы чувство: «Вот оно, настоящее счастье».

Но сказка быстро превращается в инструкцию по дрессировке. Постепенно нежность сменяется контролем. Сначала — лёгкая ревность, «шутливые» вопросы, просьбы «не ходить туда». Потом — проверка телефонов, звонки каждые полчаса, ограничения в общении. Всё это подаётся под соусом заботы: «Я волнуюсь», «Я так тебя люблю». Но суть та же — власть.

За контролем приходит насилие. Оно может быть физическим или эмоциональным, громким или тихим, но оно всегда разрушает. Важно, что насилие — не случайность и не срыв. Это часть цикла. И следующий этап цикла — «медовый месяц». После вспышки агрессии партнёр раскаивается: слёзы, подарки, клятвы «я изменюсь». В это время он вновь становится тем «идеальным», каким был в начале. Жертва верит — и остаётся. Но со временем цикл повторяется: идеализация → контроль → насилие → раскаяние. И так снова и снова.

Внутри этого круга жертва сталкивается с целым набором психологических ловушек.

- Стыд. «Что скажут люди?», «Я сама виновата». Стыд удерживает молчание.

- Вина. Абьюзер искусно перекладывает ответственность: «Ты довела», «Если бы ты вела себя иначе, этого бы не было».

- Страх. От угроз («Убью, если уйдёшь») до глубокой внутренней боязни остаться одной.

- Надежда. Самая коварная из ловушек. Ведь после «медового месяца» искренне кажется, что он изменился, что всё будет иначе.

Все эти механизмы работают как спицы в колесе, которое крутится по кругу и не даёт вырваться наружу.

Почему жертва остаётся с абьюзером?

Со стороны это выглядит абсурдно: «Ну раз плохо, зачем не уйти?» Но у жертвы есть десятки причин, и все они переплетены между собой.

Иногда это эмоциональная зависимость: долгие годы унижений подтачивают самооценку, и человек начинает верить, что без партнёра он никто. Особенно если агрессия чередуется с лаской — мозг привыкает жить надеждой на то, что «он опять станет хорошим».

Иногда — страх: и перед насилием, и перед одиночеством. Часто абьюзер внушает: «Без меня ты никому не нужна».

Часто срабатывает социальное давление: «Семью надо сохранить любой ценой», «У него сложный характер, но он ведь хороший». Особенно губительна фраза «сама виновата».

Есть и экономическая зависимость. У многих жертв просто нет финансов, чтобы уйти. Деньги — в руках партнёра, а любая попытка работать блокируется.

Добавим сюда детей: «Они должны расти с отцом», «А вдруг он их отберёт». Эти страхи абьюзеры умело используют: «Уйдёшь — заберу детей».

Отдельная тема — газлайтинг. Жертве внушают, что всё не так плохо, что она преувеличивает, что проблема — в её восприятии. В какой-то момент она начинает сомневаться в собственном здравом смысле.

Наконец, играет роль привычка. Если человек вырос в семье, где насилие было нормой, он подсознательно воспринимает его как часть жизни: неприятно, но «так бывает у всех».

Здесь кроется и ещё один феномен — своеобразный домашний стокгольмский синдром.

В предыдущей главе мы уже познакомились с этим синдромом. Если помните суть его проста: жертва начинает испытывать симпатию, лояльность, а иногда и благодарность к агрессору.

В домашнем насилии работает та же логика, только сцена другая: вместо банка — квартира, вместо похитителя — супруг или партнёр. Агрессор причиняет боль, но тут же становится тем, кто «снимает» эту боль. Он унижает — а потом обнимает. Кричит — а потом покупает цветы. Угрожает — а потом клянётся, что «никогда больше». И именно это переплетение ужаса и «спасения» формирует зависимость, которая прочнее любых цепей.

Мозг в такой ситуации запутывается. Насилие воспринимается как «испытание», а ласка после него — как награда. Жертва начинает верить: «Он не всегда плохой. Во мне что-то не так, это я довела его. Но если я постараюсь, он снова станет тем, кем был в начале». Эта надежда становится клейким сиропом, в котором застревает воля.

Кроме того, агрессор часто умело играет роль «единственного источника защиты». Он внушает: «Без меня ты не справишься», «Всё вокруг против тебя», «Я единственный, кто тебя любит». В итоге человек начинает ощущать: уйти страшнее, чем остаться.

Так рождается домашний вариант стокгольмского синдрома. Снаружи это выглядит нелепо: «Зачем она его защищает? Зачем оправдывает?» А внутри всё иначе: агрессор и источник боли, и единственная «помощь». И если в классическом случае заложники проводят с похитителями несколько дней, то здесь речь идёт о годах — иногда десятилетиях.

Самое коварное, что жертва часто искренне верит: это любовь. Она готова терпеть боль ради кратких «медовых минут», потому что именно в них видит подтверждение: «Он всё-таки меня любит». Но правда в том, что это не любовь, а зависимость.

Сцена из жизни

Вчера вечером он швырнул её телефон об стену. Экран раскололся, и вместе с ним будто треснуло всё, что она пыталась удержать внутри: слёзы, унижение, злость. Она закрылась в ванной, дрожала и думала: «Хватит. Уйду. Завтра же».

Но утром он появился с цветами и коробочкой. Внутри — кольцо. Он был тихим, почти виноватым, гладил её волосы и повторял: «Я больше так не буду. Ты — моё всё. Давай начнём сначала».

Сердце её растаяло. Она смотрела на кольцо и думала: «Может, он и правда изменится. Может, это и есть любовь — через испытания». Вчерашние слова и крики будто растворились, а в памяти осталась только эта сцена: он — нежный, с глазами, полными раскаяния, и цветы в руках.

Так работает домашний стокгольмский синдром. Насильник сам ломает и сам «чинит», а жертва начинает ценить его «заботу» сильнее, чем свою боль. И цикл продолжается.

Именно такие сцены делают абьюзивные отношения особенно крепкой ловушкой. Парадокс в том, что мозг жертвы запоминает не саму боль, а облегчение после неё. Стресс, унижение, страх — всё это вдруг сменяется лаской, подарком, признанием в любви. Получается эффект контраста: после темноты даже маленькая искра кажется солнечным светом.

Психологи называют это интермиттирующим подкреплением. В мире дрессировки животных этот приём работает безотказно: если вознаграждать не всегда, а время от времени, поведение закрепляется прочнее, чем при постоянной награде. В отношениях жертвы и абьюзера действует та же логика. Человек терпит боль ради редких всплесков «счастья» — и эти всплески становятся доказательством, что «он всё-таки любит», что «надо только подождать».

Вот почему «медовые месяцы» после вспышек насилия так коварны. Они не исправляют ситуацию, а цементируют её. Жертва привыкает к качелям: сегодня унижение, завтра цветы, и именно эта смена ритма заставляет оставаться. В нормальных отношениях стабильность кажется естественной. В абьюзивных — она воспринимается как скука, а буря с последующим покаянием как страстная любовь.

Так «домашний стокгольмский синдром» держит человека годами. Он стирает грань между любовью и страхом, между заботой и насилием. И самое опасное — жертва сама начинает защищать агрессора, оправдывать его перед собой и перед другими.

Таким образом, жертва остаётся не потому, что «любит страдать», а потому что оказалась в замкнутой системе страха, вины, надежды и зависимости. И разорвать этот круг без поддержки извне чрезвычайно трудно.

Что же делать жертве абьюза?

Совет «уходи» звучит просто только со стороны. Для того, кто живёт в атмосфере страха и постоянного давления, каждый шаг становится испытанием. Уйти — значит бросить привычный мир, каким бы страшным он ни был. Но именно маленькие шаги способны превратиться в дорогу к свободе.

1. Осознание проблемы. Самое трудное — признать: это и есть насилие. Пока жертва называет крики «нервами», контроль «заботой», а ревность «сильной любовью», ситуация будет повторяться.

— Если ты живёшь в тревоге и стараешься угадывать настроение партнёра, чтобы не нарваться на бурю — это сигнал.

— Если после ссоры ты всегда винишь себя, даже не понимая, в чём именно — это сигнал.

— Если ты оправдываешь его перед собой и окружающими: «У него тяжёлая работа», «Это я довела» — это сигнал.

Иногда помогает честный разговор с самой собой или сравнение с историями других людей, прошедших через подобное. В этих зеркалах вдруг ясно видно: твоя жизнь давно превратилась в систему, а не в случайность.

2. Прекращение оправданий. Одно из главных препятствий — вера в то, что всё изменится. «Это была случайность», «Он больше так не сделает», «Он сам страдает». Увы, статистика и опыт показывают: насилие не рассасывается, как синяк. Оно становится всё жёстче. Каждое «прощаю» воспринимается абьюзером не как шанс измениться, а как карт-бланш продолжать. И вместо извинений приходят новые удары — физические или словесные.

3. Обращение за помощью. Молчание — лучший друг агрессора. Разорвать его — значит вернуть себе голос. Это может быть разговор с подругой, братом, коллегой, которым ты доверяешь. Это может быть звонок на горячую линию или поход в кризисный центр.

Психолог поможет справиться с чувством вины и зависимостью, юрист — понять, какие законы тебя защищают. Важно помнить: просьба о помощи не делает тебя слабой. Наоборот — это первый шаг силы.

4. План безопасности. Да, звучит как сценарий побега. Но часто всё именно так и выглядит.

— Документы: копии паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, медицинские карточки. Их стоит хранить в безопасном месте или у доверенного человека.

— Деньги: пусть это будут хотя бы небольшие суммы. Лучше наличные, которые можно взять в любой момент.

— Вещи первой необходимости: аптечка, смена одежды, ключи, мобильный телефон. Нередко жертвы собирают так называемый «тревожный чемоданчик» и прячут его там, где абьюзер не найдёт.

— Контакты: телефоны горячих линий, адреса кризисных центров, список друзей, готовых принять в случае бегства.

— Безопасное место: заранее знать, куда можно уйти — к подруге, к родственникам, в приют. В момент кризиса думать об этом некогда.

Кажется страшным и «слишком серьёзным», но именно такие меры могут однажды спасти жизнь.

5. Финансовая независимость. Один из самых надёжных замков, которыми абьюзер держит жертву, — кошелёк. «Куда ты уйдёшь без денег?» — это не вопрос, а верёвка. Поэтому даже маленькие шаги к самостоятельному доходу имеют значение.

— Откладывать понемногу, пусть это будут мелкие суммы.

— Искать подработку, даже если это символические деньги.

— Узнавать о социальных выплатах, поддержке, юридической помощи.

Финансовая подушка — это не роскошь, а гарантия того, что однажды ты сможешь сказать: «Я ухожу».

Путь к свободе не бывает лёгким. Кажется, что проще остаться: привычно, знакомо, «хоть какая-то стабильность». Но стабильность на основе страха — это не жизнь, а выживание. Каждый маленький шаг — от признания проблемы до собранного чемоданчика — это кусочек возвращённой свободы.

И самое главное: уходить — не значит предавать семью или разрушать жизнь. Уходить значит выбирать жизнь — настоящую, без страха.

ТОП-7 мифов о домашнем насилии

Домашнее насилие окружено густым туманом стереотипов. Эти мифы удобны для абьюзеров и опасны для жертв, потому что каждый из них — это ещё один замок на двери, ведущей к свободе.

Миф первый: «Он же извинился, значит, изменится».

Правда в том, что извинения — это часть сценария. После удара — цветы, после унижения — обещания. Это не путь к исправлению, а тот самый «медовый месяц» в цикле насилия. За ним почти всегда следует новый виток жестокости.

Миф второй: «Жертва сама виновата, надо было не провоцировать».

Эта фраза — подарок любому агрессору. Он может вести себя как угодно, потому что «повод» всегда найдётся. Суть насилия в том, что это выбор абьюзера, а не ошибка жертвы. Даже если она будет безупречной, он найдёт, к чему придраться.

Миф третий: «Если бы ей было плохо, давно бы ушла».

Со стороны уход кажется простым. Но внутри это всегда сложный и опасный процесс. Есть страх, зависимость, давление родственников и общества, отсутствие денег. А главное — именно в момент ухода жертва рискует сильнее всего: абьюзер чаще всего становится особенно агрессивным, когда чувствует, что теряет контроль.

Миф четвёртый: «Это семейное дело, не вмешивайся».

Нет, это не семейное дело — это преступление. И равнодушие иногда становится соучастием. «Не слышал», «не видел» — удобная позиция для соседа за стеной, но именно его молчание может стоить жизни. Иногда достаточно одного слова поддержки, чтобы жертва нашла силы уйти.

Миф пятый: «Насилие — это только побои».

Самый распространённый миф. Но на самом деле удары — лишь верхушка айсберга. Психологическое давление, газлайтинг, контроль денег, сексуальные домогательства, угрозы — всё это тоже насилие. И оно не менее разрушительно.

Миф шестой: «Он содержит семью, значит, имеет право устанавливать правила».

Финансовая зависимость часто используется как оправдание тирании. Но «обеспечивать» — не значит владеть. Деньги не дают права унижать и ломать человека. В здоровых отношениях правила устанавливаются вместе, а не навязываются силой.

Миф седьмой: «Дети не страдают, если их не бьют».

Самообман. Даже если ребёнка никогда не ударили, он впитывает атмосферу страха и унижения. Это остаётся с ним надолго. Одни вырастают и повторяют насилие уже в своей семье, другие живут с тяжёлой травмой, не умея строить доверительные отношения. В обоих случаях цена слишком высока.

Мифы удобны. Удобны для соседа за стенкой — можно сделать вид, что он «не слышал криков». Удобны для родственников — проще сказать «терпи, все семьи разные», чем вмешаться. Удобны для самого абьюзера — ведь если все вокруг верят, что «она сама виновата», можно продолжать безнаказанно.

Только жертве эти мифы не помогают. Они превращаются в кляп во рту, в лишний замок на двери и в шепот внутри головы: «Тебе всё показалось. Ты не права. У других тоже так».

Поэтому развенчивать мифы о домашнем насилии — это не академическое упражнение и не пустая полемика. Это способ снять с жертвы чувство вины, вернуть ей право на голос и, в конечном счёте, на жизнь. Потому что за каждым стереотипом стоит чья-то трагедия, которую можно было предотвратить.

Вырваться из насильственных отношений — это не побег из тёмной комнаты в яркий сад. Это скорее длинный и трудный путь через лабиринт, где за каждым углом — сомнения, страхи и тени прошлого. И всё же путь есть.

Первое, что помогает, — поддержка извне. Часто именно она становится тем рычагом, который сдвигает с места тяжёлый камень молчания. Слова подруги: «Это ненормально, ты не виновата». Телефонный звонок на горячую линию, где впервые в жизни кто-то говорит: «Я вас слышу». Разговор с психологом, который помогает отличить любовь от зависимости. Иногда даже одно маленькое «я рядом» оказывается решающим.

Но без внутренней решимости всё это будет лишь полутонами. В какой-то момент жертва должна сказать себе: «Хватит. Я хочу жить иначе». И это, пожалуй, самый тяжёлый шаг — признать, что надежда на «он изменится» умерла, и пора перестать ждать чуда.

Дальше в игру вступают специалисты: психологи, юристы, сотрудники кризисных центров. Они помогают разложить хаос по полочкам. Психолог — справиться с виной и страхом. Юрист — оформить защитные ордера, разобраться с документами и детьми. Центры помощи предоставляют временное жильё, горячие линии, юридические и социальные консультации. Это не просто «формальности», это настоящая система спасения, созданная для тех, кто оказался в тупике.

Почему же процесс так долгий? Потому что насилие разрушает не только тело, но и внутренний мир. Человек много лет живёт в условиях, где его самооценка методично опускается ниже плинтуса. И когда он выходит, он выходит не победителем, а измученным пленником. Чтобы снова поверить в себя, требуется время. Чтобы перестать вздрагивать от резкого звука — время. Чтобы научиться доверять людям и чувствовать собственные границы — время.

Но у этого пути есть и светлый конец. Постепенно появляется новое «Я». Не сломленное, а возрождающееся. Человек, который пережил насилие и сумел вырваться, начинает заново собирать себя по кусочкам — и очень часто оказывается куда сильнее, чем был прежде. Эти люди умеют ценить свободу, уважение и доверие так, как другие даже не задумываются.

В этом возрождении огромную роль играют центры помощи жертвам насилия. Для кого-то они становятся временным убежищем. Для кого-то — источником информации, как действовать. Для кого-то — первым местом, где их выслушали без осуждения. Именно там жертва впервые слышит слова: «Вы не виноваты. У вас есть право на жизнь без страха».

И в этот момент рождается надежда. Но уже не та ложная, которой кормил абьюзер, а настоящая — надежда на собственную жизнь, собственное будущее и собственное «я».

Отношения жертвы и абьюзера — это игра без правил, где один всегда ставит фигуры, а другой лишь старается выжить на доске. Здесь нет честной партии, потому что ходы предопределены: контроль, насилие, «медовый месяц», новый виток.

Но важно помнить: выйти из этой игры можно. Не сразу, не легко, но можно. Абьюзер держит жертву не столько кулаками, сколько страхом. А страх, как мы уже говорили, заканчивается там, где начинается жизнь.

И тогда доска переворачивается. «Фигура», которую долгие годы передвигали, вдруг сама становится игроком. И начинает строить своё будущее — без страха, без унижения, без чужих правил.

Абьюз — это всегда о власти. Но свобода — о жизни. И тот, кто сумел вырваться, получает главный приз: право быть собой.