Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

КРУГОВОРОТ ТОЛПЫ

— И как, нашёл?

— Да. За разбитой витриной магазина.

Представьте: вы – спокойный, адекватный человек. Но вот вы попадаете на митинг, концерт или в эпицентр протеста – и вдруг ловите себя на мысли, что готовы орать, кидаться камнями или бежать в панике вместе со всеми. Что это? Массовый гипноз? Стадный инстинкт? Или просто все сошли с ума, включая вас?

Толпа — штука непредсказуемая. Сегодня она поёт хором на стадионе, завтра — сметает витрины и кидает булыжники в полицию. Она может быть весёлой, мирной, вдохновляющей — а может стать опасной, агрессивной и даже смертельно разрушительной. Массовые протесты, паника в метро, бунты в исправительных учреждениях, беспорядки на улицах — всё это явления, с которыми рано или поздно сталкивается любое общество. И, как правило, не в самый приятный момент.

В таких ситуациях у каждого возникает закономерный вопрос: что с людьми происходит? Почему нормальные, вменяемые, законопослушные граждане вдруг теряют контроль над собой, поддаются на провокации, начинают крушить всё подряд и срываются в первобытное поведение? А главное — можно ли как-то это остановить?

Для юридической психологии такие вопросы — не праздное любопытство. Массовое поведение — это не просто фоновое явление в криминальных делах. Оно способно перерасти в ситуацию, когда нарушаются нормы права, страдают люди и гибнут ценности. Психолог, работающий в системе правопорядка, должен понимать, что происходит с психикой личности в условиях толпы, как зарождается и развивается агрессия, и, самое главное — какими средствами можно предотвратить катастрофу.

Чтобы говорить о толпе профессионально, нужно определиться с терминами. В обыденной речи словом «толпа» называют любую группу людей, собравшихся в одном месте. Однако в психологии под толпой понимается не просто скопление — а особая форма социальной общности, в которой у участников возникает эмоциональное заражение, чувство анонимности и снижение критического мышления. Именно тогда и начинается всё самое интересное… и тревожное.

Рядом с понятием «толпа» стоят и другие: массовые беспорядки, паника, бунт, коллективное поведение, внеколлективное поведение — звучит почти как меню в ресторане хаоса. Но мы разберёмся, где какие специи. Например, коллективное поведение может быть организованным и конструктивным (вспомним волонтёров на месте ЧП), а внеколлективное — спонтанным, иррациональным и неконтролируемым.

В этой главе мы вместе проследим, как из небольшой искры может возникнуть пожар массовой агрессии. Поговорим о том, как толпа захватывает сознание, почему в ней срабатывают глубинные психологические механизмы, кто и как может этой силой управлять — и что делать, чтобы из центра города не сделать декорации к фильму-катастрофе.

Так что пристёгивайтесь. Мы отправляемся в круговорот толпы — туда, где разрушается индивидуальность, но зарождается новая, не всегда разумная, сила.

В древности бедствия делились на три вида: природные, военные и божественные. В наше время добавился четвёртый — массовые беспорядки. Они возникают не по воле стихий и не по мановению небес — их запускает человек. Причём не один, а целая толпа. И это куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд.

Толпа — это не просто много людей, собравшихся на площади. Это психологическое явление. И очень заразное. Стоит одному закричать — «Бей!», как другой бросит камень, третий потянется за зажигалкой, а четвёртый — просто побежит. Куда — сам не знает. Но побежит. Именно так, по цепной реакции, рождаются разрушения, паника, травмы и человеческие жертвы. А ещё — астрономические убытки, за которые расплачивается всё общество.

В 2020 году в США волна протестов «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение») после гибели Джорджа Флойда переросла в крупнейшие беспорядки за последние десятилетия. Только за первые две недели страховые выплаты составили более двух миллиардов долларов. Разбитые витрины, сожжённые автомобили, разграбленные магазины — всё это снесла волна, имя которой — толпа.

Аналогичные события прокатились по Франции, Чили, Южной Африке, Колумбии. Где-то сжигали станции метро, где-то громили бизнесы, где-то — слепили людей выстрелами из резиновых пуль. Масштабы поражают: десятки, а то и сотни погибших, тысячи раненых, миллионы — без работы, и миллиарды — в графе экономического ущерба. Всё это — не в кино, а в новостях.

Чем же опасна толпа?

Прежде всего тем, что она разрушает личность. Один человек в здравом уме может сдержаться. Но в толпе он быстро перестаёт быть «я» и становится «мы». Это «мы» не всегда рационально. Оно кричит, разрушает, мстит, мчится вперёд, как лавина. Люди теряют самоконтроль, анонимность даёт чувство безнаказанности, эмоции захлёстывают разум. Возникает классическая ситуация, в которой действует вовсе не личность — а коллективный инстинкт.

И вот тут наступает самый важный момент. Юридическая психология не может оставаться в стороне. Потому что там, где бушует толпа, начинается и правонарушение, и травма, и ответственность — в том числе, и государства. Именно психолог должен понять, как и почему в обычных людях вдруг просыпаются разрушительные импульсы. Как сдержать толпу до того, как она выйдет из-под контроля. Как вести себя полиции, чтобы не налить масла в огонь. Как организовать пространство, коммуникации, поведение — чтобы «бунт» не стал катастрофой.

Это не просто вопрос общественной безопасности. Это вопрос жизни, здоровья и будущего. Поэтому изучать психологию массового поведения — не роскошь, не академическое баловство, а необходимость. Не понимать механизмов толпы — всё равно что пытаться тушить пожар бензином. И чем раньше это станет понятно — тем безопаснее станет общество.

Психологи всерьёз заинтересовались толпой довольно поздно. До XIX века её рассматривали скорее как шумный реквизит в исторической пьесе: то она восторженно аплодировала, то с не меньшим энтузиазмом таскала кого-нибудь на костёр. Но настоящий научный интерес начался благодаря французскому социологу и публицисту Гюставу Лебону. В 1895 году он выпустил книгу с красноречивым названием «Психология народов и масс» — и будто открыл ящик Пандоры.

По Лебону, человек в толпе теряет своё «я» и растворяется в так называемой «коллективной душе» — импульсивной, внушаемой и совершенно не знакомой с чувством меры. Его главный тезис звучит как приговор: толпа всегда глупее и опаснее, чем любой её участник по отдельности. Представьте: собрались умные, интеллигентные люди — а на выходе получилось капризное дитя, которое требует мороженого, ломает игрушки и может устроить пожар, если зазеваешься.

Эту мысль подхватил Габриэль Тард — социолог и криминолог, которому удалось увидеть в толпе не дикого зверя, а скорее аналог будущего интернета. Толпа у него — это такая «социальная сеть до появления Wi-Fi»: один выкрикнул, остальные сделали репост; кто-то швырнул камень — и понеслось, лайки и шары в офлайн-режиме.

Ну а затем в дискуссию ворвался Зигмунд Фрейд — человек, который умел найти бессознательное даже в том, как шимпанзе чешет затылок. В работе «Психология масс и анализ Я» он заявил, что в толпе индивид подменяет собственное Я образом лидера. Получается что-то вроде психологического косплея: каждый участник толпы играет роль послушного фаната, а харизматичный вождь превращается в новое сверх-Я. Отсюда и культ личности, и массовый экстаз, и все прочие радости коллективного бессознательного.

И долгое время эти взгляды задавали тон: в научной среде царил общий консенсус — «толпа это плохо, толпа это страшно, берегитесь её, как лесного пожара».

В XX веке началась переоценка: стали появляться более оптимистичные и структурные теории, которые объясняли поведение толпы не только как хаотичное безумие, но и как рациональный ответ на социальную ситуацию.

Со временем взгляд на толпу стал меняться. Учёные начали задаваться вопросом: а может, дело не только в самой толпе? Может, проблема не в том, что человек «портится» под давлением массы, а в том, с чем он туда пришёл?

Так появилась теория конвергенции. Её сторонники говорили: «В толпу не случайные люди попадают, а те, кто и без неё склонен к определённому поведению». Другими словами, не толпа делает человека агрессивным — он таким уже был. Просто в одиночку он держал себя в руках, а рядом с себе подобными — раскрылся. Это как с застенчивым танцором: дома он только пританцовывал на кухне, а на концерте вдруг полез на сцену. Не потому что с ума сошёл, а потому что окружение оказалось подходящим.

Другой взгляд предложила нормативная теория. Она напомнила: у каждой толпы — свои правила игры. То, что снаружи выглядит как хаос и анархия, внутри может подчиняться вполне чёткой логике. Разбить витрину? Это может быть «нормой поведения» в определённой уличной культуре. Здесь нет закона в привычном смысле, но есть внутренний кодекс: кого слушать, за кем идти, чего не делать даже в беспорядках. В такой толпе, как ни странно, часто наблюдается внутренняя дисциплина — своя, пусть и весьма специфическая.

А в 1980-х годах на сцену вышла теория социальной идентичности, которую активно развивал британский психолог Стивен Райхер. Она звучала как вызов устоявшемуся мнению: человек в толпе вовсе не теряет себя. Наоборот — он обретает новую идентичность, коллективную. Он больше не Иван Иванов, а участник движения, болельщик любимой команды, протестующий против несправедливости. И действует не вслепую, а в соответствии с ценностями этой группы. Если группа считает, что надо мирно стоять с плакатами — он будет стоять. Если решит, что пора перевернуть машину — он это сделает. Всё зависит от того, с кем он себя ассоциирует в данный момент.

Сегодня эти идеи легли в основу прикладной психологии толпы, которая активно развивается в сфере общественной безопасности. Психологи уже не просто анализируют, как толпа «сходит с ума». Они учат, как с ней говорить, как организовать пространство, чтобы не вызвать панику, как вовремя распознать признаки эскалации и — главное — как предотвратить беду. Потому что понять толпу — значит научиться её останавливать, ещё до того, как пойдут трещины по асфальту.

С тех пор как Лебон испуганно вглядывался в лица бунтующих парижан, многое изменилось. Современная психология не демонизирует толпу — она пытается её понять. Да, толпа может быть опасной. Но также она может быть солидарной, сплочённой и справедливой. Всё зависит от контекста — и от тех психологических процессов, которые мы разберём в следующих разделах этой главы.

Мы уже говорили, что толпа — это не просто скопление людей, а особое психологическое состояние, в котором индивидуальность растворяется, а на первый план выходят эмоции и общая динамика. Но толпа — это только начало. Чтобы ориентироваться в этом «человеческом вихре», нам нужно разобраться и в других понятиях, которые нередко путают между собой.

Начнём с массового поведения. Под этим термином психологи понимают не просто поведение большого количества людей, а спонтанную, относительно неструктурированную активность, возникающую в ответ на какую-то ситуацию. Это может быть что угодно — от фанатской эйфории на концерте до паники в торговом центре при ложном сообщении о пожаре. Общий признак — поведение нестандартное, выходящее за рамки повседневного, и при этом не обязательно агрессивное.

Теперь представим, что та же толпа начинает действовать более организованно — появляются лидеры, общая цель, согласованные действия. Это уже не просто эмоциональный всплеск, а нечто более структурное. Такое поведение называют коллективным. Здесь важно подчеркнуть: коллективное — не значит конструктивное. Толпа может быть коллективно агрессивной, но всё равно демонстрировать внутреннюю координацию. Пример? Слаженное перекрытие трассы протестующими или цепочка из участников, разносящих кирпичи из разрушенного здания. Они могут не знать друг друга, но действуют в унисон.

А вот противоположность — это внеколлективное поведение. Здесь царит хаос. Люди реагируют поодиночке, каждый по-своему: кто-то кричит, кто-то убегает, кто-то снимает на телефон. Так ведёт себя толпа в момент резкого всплеска страха — при пожаре, взрыве или звуке, похожем на выстрел. Возникает паника — крайняя форма внеколлективного поведения, когда рациональность исчезает, и человек действует только под влиянием инстинкта самосохранения.

Отдельного внимания заслуживает понятие массовых беспорядков. Это уже не просто психологическая динамика, а юридически значимое явление, которое влечёт за собой правовые последствия. Массовыми беспорядками называют действия толпы, связанные с насилием, погромами, поджогами, разрушением имущества и сопротивлением представителям власти. То есть, когда эмоции и протест перерастают в реальную угрозу для жизни, здоровья, общественного порядка и безопасности. Именно тогда наступает момент, когда юридическая психология выходит на передовую — ей нужно объяснить, что произошло, почему, и можно ли было всё это предотвратить.

Каждое из этих понятий — не просто словарная статья. За ними стоят человеческие жизни, судьбы и решения, от которых зависит общественное спокойствие. А наша задача — разобраться, как из эмоций вырастает хаос, и как можно этому хаосу противопоставить здравый смысл.

Чтобы понять, как работает толпа, важно заглянуть под её психологический «капот», ведь она устроена не так просто, как кажется. Люди в ней — не просто масса тел, а сложная система взаимодействий, эмоций и реакций. Один вдохнул — другой закашлял, третий уже поджёг урну. Почему так происходит?

Первым на арену выходит феномен деиндивидуализации. Это когда человек теряет ощущение своей индивидуальности и растворяется в анонимности толпы. Личное «я» уступает место групповому «мы», а вместе с этим куда-то исчезает и привычное чувство ответственности. Тот, кто вчера помогал старушке перейти дорогу, сегодня может бросать камень в витрину — и объяснение простое: «Ну я же не один, все так делали». Толпа дарит ощущение невидимости, и под его покровом легко творить то, на что в одиночку не решился бы никогда.

Следом появляется эффект заражения. Вирусом в этом случае выступает эмоция. Кто-то закричал — у других подскочил пульс. Один человек побежал — побежали все. Радость, страх, ярость — чувства распространяются с такой скоростью, что позавидовала бы любая соцсеть. Причем речь идёт не об осмысленном выборе, а о чисто автоматической реакции: мозг просто подхватывает то, что «висит в воздухе».

Циркулярная реакция — это когда эмоция не просто передаётся, а накручивается в бесконечном круговороте. Один испугался — другой ещё сильнее — третий закричал — четвёртый упал в обморок — первый в панике бросился бежать. И вот уже волна паники несётся по толпе, а кто и зачем начал — никто не помнит. Такой эффект особенно опасен при эвакуациях и массовых скоплениях людей: часто не события, а эмоции становятся причиной трагедий.

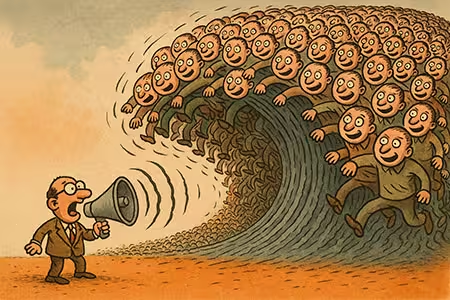

Лидеры и провокаторы — не всегда видны, но всегда есть. Кто-то первым кричит лозунг, поднимает флаг или бросает тот самый первый камень. Толпа, как магнит к металлической стружке, тянется к уверенным, эмоционально заряженным личностям. Причём неважно, разумны ли их действия — важна энергия, харизма и решимость. Провокатор с мегафоном зачастую сильнее ста сотрудников полиции без громкоговорителя.

Добавим ещё один механизм — конформизм. В условиях неопределённости человек склонен подражать окружающим. «Если все пошли — и я пойду. Наверное, они знают, что делают». В повседневной жизни нас спасает логика, но в толпе логика заменяется внешним ориентиром: «делаю, как все». Порой это помогает — например, при организованной эвакуации. Но может привести и к катастрофе — при массовой панике или агрессии.

И наконец, социальное подкрепление. Толпа склонна награждать тех, кто действует в её духе. Закричал лозунг — аплодисменты. Поджёг мусорный бак — тебе хлопают. Этот механизм усиливает спонтанные импульсы: поведение, одобренное большинством, тут же становится нормой, даже если эта «норма» далека от здравого смысла или закона.

Эти механизмы действуют не изолированно, а в связке. Они усиливают друг друга, образуя тот самый феномен толпы, в которой человек ведёт себя совсем не так, как вел бы себя в одиночку. Именно поэтому, изучая поведение толпы, мы не просто разгадываем загадки массовой психологии — мы учимся предсказывать и, в идеале, предотвращать те опасные сценарии, в которые она может привести.

Допустим, тёплым весенним днём на главной площади города проходит мирный митинг в защиту деревьев. Люди держат плакаты, поют песни, фотографируются на фоне плаката «Обниму каждую сосну». Всё идёт мирно и даже немного скучно. Но тут появляется группа молодых активистов — заводных, энергичных, с мегафоном и плакатом «Срубишь дерево — срубим доверие!». Именно они и запускают первую волну возбуждения — работают как эмоциональный усилитель, который подключает толпу к общей «электросети».

Происходит эффект заражения: крики, аплодисменты, эмоциональный подъём. Кто-то начинает скандировать лозунги. В этот момент происходит деиндивидуализация: одинокий бухгалтер Андрей, ещё утром боявшийся опоздать на собрание ТСЖ, вдруг ощущает, что он не просто «Андрей», а — «народ», «борец» и даже немножко герой. Его анонимность в толпе и эмоциональное возбуждение снимают внутренние запреты.

Дальше включается циркулярная реакция: крик усиливает волнение, волнение усиливает действия, действия — шум. Кто-то стучит по мусорному баку — не из злобы, а «потому что все стучат». Люди подхватывают, шум становится громче, и вот уже кто-то залезает на памятник в центре площади. Почему? Потому что «все смотрят», «надо что-то делать», «иначе ничего не изменится». И никто уже не спрашивает: «А зачем мы вообще здесь?»

И тут появляется провокатор — молодой человек с закрытым лицом. Он громко кричит: «Сломаем забор, пусть мэр выйдет к народу!» — и ногой начинает крушить ограду. Именно он задаёт новый уровень допустимого. Некоторые отшатываются, но часть толпы воспринимает это как сигнал: если он может, то почему бы и мне? А дальше — как снежный ком: шум, полиция, попытка остановить — и резкая эскалация.

Что началось с мирного пикника в защиту деревьев, заканчивается дымом, дубинками и разбитыми витринами ближайшего магазина электроники.

Вот так и работают все эти процессы в толпе. От одного импульса до стихийного хаоса — всего несколько шагов, если вовремя не распознать, как запустились механизмы заражения, деиндивидуализации и циркулярной реакции.

Психологи давно заметили, что не всякая толпа одинакова. Есть такие, что лишь слегка напоминают сумбурный муравейник, а есть и такие, в которых за считаные минуты просыпаются звериные инстинкты. Чтобы понимать, с кем имеешь дело, давайте разберёмся, какие бывают толпы и каковы особенности поведения каждой из них.

1. Окказиональная толпа.

Это та самая «толпа из ниоткуда». Люди не договаривались, не строили планов — просто оказались рядом и вдруг обнаружили, что им всем страшно интересно одно и то же. Кто-то споткнулся, упал, громко выругался — и вот уже вокруг него собралась живая «прямая трансляция». Кто-то полез на фонарный столб? Через минуту у него фан-клуб, через пять — десятки телефонов на запись, через десять — полиция, снимающая свой «сериал» для отчёта. Опасности почти никакой, разве что тротуар превращается в пробку, а у кого-то в этот момент срывается важная встреча.

2. Конвенциональная толпа.

Это цивилизованная разновидность: собрались по правилам, по расписанию и под присмотром. Тут есть сценарий, границы, охрана, иногда даже Wi-Fi. Люди приходят на выборы, в театр, на митинг с разрешением — в общем, культурное мероприятие в массовом масштабе. Болельщики на стадионе — прекрасный пример. Пока счёт устраивает, сектора разделены, стюарды бдят, камеры пишут — всё чинно. Но если любимая команда пропустила гол? Вуаля, и конвенциональность начинает трещать по швам.

3. Экспрессивная толпа.

Здесь уже эмоции берут верх, а здравый смысл берёт отпуск. Это может быть концерт, религиозное собрание, национальный праздник или похороны кумира. Люди плачут, поют, обнимаются, впадают в транс. Толпа превращается в огромный хор или в общий рыдающий организм. Рациональность здесь никому не нужна: попробуйте объяснить фанату, что певец «поёт не в ноты» — рискуете оказаться изгнанным. Но чаще всего такие толпы безопасны: максимум вам наступят на ногу или обнимут слишком крепко незнакомые люди.

4. Агрессивная толпа.

Это уже тёмная сторона массового общения. Здесь эмоции вырываются за рамки, и в ход идут всё подряд: кулаки, камни, бутылки, иногда даже табуретки из ближайшего кафе. Агрессивная толпа обычно рождается из вполне мирной — например, конвенциональной или экспрессивной. Достаточно «спички» — провокации, грубого действия полиции или неудачного лозунга. И вот бывшие почтенные граждане, ещё недавно держащие плакаты или свечки, уже радостно бьют витрины. Тут особенно заметны лидеры: без них толпа могла бы ограничиться криками, но с ними превращается в бригаду по «реконструкции улиц».

5. Паническая толпа.

Самая страшная разновидность. Она возникает там, где есть угроза — пожар, взрыв, задымление или хотя бы слух о теракте. Паника превращает людей в бездумную лавину, которая сметает всё на пути — включая собственных участников. Самое жуткое в том, что люди гибнут не от опасности, а от самой паники: толпа давит, топчет, теряет координацию. Вчера они были культурными зрителями концерта, а сегодня — бегущий поток без лица и без направления. Если в окказиональной толпе снимают видео ради лайков, то здесь телефоны уже летят в стороны — все заняты борьбой за жизнь.

Иногда одна и та же толпа переходит из одного состояния в другое. Сначала — любопытная (окказиональная), потом — радостная (экспрессивная), потом — злая (агрессивная), а потом — испуганная (паническая). Всё зависит от контекста, внешних воздействий и внутренней динамики. Психология толпы — штука сложная и очень чувствительная к переменам.

Как на глаз определить, с какой толпой вы столкнулись?

|

Вид толпы |

Как выглядит? |

Признаки поведения |

Что делать? |

|

Окказиональная |

Люди стоят, смотрят, перешёптываются |

Любопытство, растерянность, быстрый сбор/разбег |

Не мешать, но и не зевать с ними |

|

Конвенциональная |

Организованные группы: митинг, церемония, очередь |

Поведение в рамках норм, но возможна вспышка |

Следите за динамикой — вдруг «вспыхнет» |

|

Экспрессивная |

Ликующая масса: танцы, песни, флаги, макияж на лицах |

Эмоции зашкаливают, обнимашки с незнакомцами |

Радоваться или держаться подальше |

|

Агрессивная |

Крики, кулаки, палки, разбитые витрины |

Враждебность, разрушение, заражающая агрессия |

Уходить. Срочно. Без оглядки. |

|

Паническая |

Бегущие врассыпную, хаос, крики, потерянные вещи |

Страх, дезориентация, «беги, не разбирая дороги» |

Не идти против потока, искать выход с краю |

Толпа редко становится агрессивной «на пустом месте». За внезапным буйством улиц обычно кроется сложный коктейль из социальных, психологических и медийных факторов, который в определённый момент словно взрывается. Разберёмся, из чего он состоит.

Во-первых, социальные причины. Толпа особенно восприимчива к чувствам несправедливости, неравенства и бессилия. Когда у людей накапливается ощущение, что их голос никто не слышит, а проблемы годами остаются без ответа, возникает напряжение. А где напряжение — там и искра. Вспомните протесты «жёлтых жилетов» во Франции — изначально мирные выступления против повышения цен на топливо постепенно переросли в уличные беспорядки. Причина? Долгий фон недовольства социальной политикой, к которому добавили каплю бензина — в прямом и переносном смысле.

Психологические триггеры, в свою очередь, становятся настоящими ускорителями. Слухи, передающиеся из уст в уста, фейки в соцсетях, манипулятивные лозунги — всё это подталкивает людей к действию. Один неверно истолкованный жест полицейского, одна фотография в Telegram — и толпа вспыхивает. Подобно стае птиц, движущейся синхронно, разъярённая масса начинает действовать, не задумываясь.

Коллективная фрустрация — ещё один мощный фактор. Это когда у толпы отбирают ожидаемую «награду» или обрывают надежду. Обещали реформы, не дали. Пообещали справедливое расследование — и замяли. Люди чувствуют себя обманутыми. И уже не слушают объяснений — они готовы действовать. Как подросток, у которого отобрали последний кусок пиццы: неважно, кто виноват — важно, что голодно и обидно.

Наконец, современный катализатор агрессии — медиа. Если раньше нужно было встать на ящик и орать на площади, чтобы завести толпу, то теперь достаточно одного поста в соцсети. «Сбор в шесть, берём с собой плакаты!» — и вот уже сотни людей на месте. При этом информация распространяется с космической скоростью, часто без малейшей проверки. Так формируется мобилизация. А дальше — видео с места событий, вырванные из контекста кадры, гневные комментарии, и толпа начинает «заводить» саму себя.

Вспомним, как в 2021 году протесты в Колумбии, начавшиеся как акция против налоговой реформы, быстро переросли в насилие. Интернет играл двойную роль — с одной стороны, помогал людям объединяться, а с другой — усиливал панику и злость, распространяя кадры с избыточным применением силы, часто без пояснений, что и почему произошло.

Таким образом, агрессия толпы — это не загадочное превращение мирных граждан в монстров. Это закономерный результат взаимодействия социальных напряжений, психологических реакций и информационной среды. Иногда достаточно искры, иногда нужен целый шторм — но механизм всегда один: из недовольства рождается возбуждение, из возбуждения — движение, а дальше уже вступают в игру те самые механизмы толпы, о которых мы говорили выше. И остановить это движение бывает куда труднее, чем запустить.

Поговорим о том, как мирная толпа из группы недовольных горожан превращается в раскалённый вулкан, а потом и вовсе в неконтролируемый пожар. Иными словами — как рождается хаос и через какие стадии он проходит, прежде чем попадёт в хронику новостей.

1. Накопление недовольства.

Всё начинается гораздо раньше первой выбитой витрины и перевёрнутого мусорного бака. Недовольство копится тихо, как пыль под диваном: вроде бы её не видно, но однажды вы чихнёте. Люди годами живут с ощущением, что «что-то идёт не так». Цены растут быстрее, чем зарплаты, чиновники говорят правильные слова, но делают неправильные дела, полиция напоминает не защитников, а тренеров по толчкам и приёмам борьбы.

Это состояние похоже на электричество в воздухе перед грозой: ещё ни капли дождя, но волосы на руках уже встают дыбом. Социальная напряжённость витает повсюду, люди ворчат в очередях, ругают власть на кухнях, пишут злые комментарии в соцсетях — и всё это складывается в общий заряд.

Достаточно одной искры, чтобы накопленная энергия прорвалась. Иногда это случай: резонансное задержание, громкий скандал, нелепое и унизительное видео, попавшее в интернет. Толпа, ещё вчера безобидно скучавшая на площади, вдруг осознаёт, что терпение кончилось. И вот напряжение, долгое время бродившее внутри общества, превращается в первый хлопок петарды, после которого все понимают: спектакль начинается.

2. Появление провокаторов и лидеров.

Как только толпа собирается, в ней обязательно возникает кто-то, кто решает: «А почему бы не стать режиссёром этого хаотического спектакля?» У толпы ведь нет инструкции, нет сценария, а значит — появляется шанс для тех, кто любит громко кричать и размахивать руками.

Иногда это харизматичный лидер: человек с громким голосом и лицом, которое хочется фотографировать для плакатов. Он не всегда знает, куда идти, но говорит об этом так уверенно, что сомнений не остаётся. Толпа идёт за ним не потому, что он умен, а потому, что он звучит громче всех.

Иногда появляется агрессивный провокатор. Это персонаж из жанра «разрушительного стендапа»: шуток у него нет, зато есть камни, бутылки и умение завести публику на «раз — два — три, кидаем!». Толпа вдруг понимает, что вместо скучного стояния можно активно участвовать в «новом формате досуга».

А порой на сцене возникает человек с мегафоном и готовым планом действий. Такой «менеджер толпы»: у него расписано, кто куда бежит, что кричит и в какой момент переворачивает урну. Иногда кажется, что он репетировал всё это ещё дома перед зеркалом.

Как только в толпе появляется «голос» — неважно, вдохновляющий или провокационный, — ситуация выходит на новый уровень. Участники вдруг начинают ощущать странное единство: «Мы вместе! Мы сила! Мы имеем право!» И хотя каждый ещё недавно пришёл просто «поглазеть», теперь все уже уверены, что участвуют в важном историческом событии.

3. Эскалация насилия.

И вот наступает тот самый момент, когда «мирный протест» или «дружеское собрание» внезапно переходит в жанр боевика. Сначала идут крики, лозунги, свист — всё это напоминает шумный митинг на выпускном. Но достаточно одного смельчака, который запускает в воздух камень или бутылку, и ситуация мгновенно меняет жанр. Урна загорается, витрина трещит, и всё — лавина пошла, титры можно откладывать.

Здесь на полную катушку работают знакомые нам механизмы. Деиндивидуализация превращает приличного человека с работы в анонимного мстителя, которому нечего терять: «Не я разбил окно — это толпа». Эффект заражения делает своё дело: если сосед пнул дверь, то почему бы и мне не попробовать? А циркулярная реакция превращает этот процесс в бесконечный круговорот под лозунгом «бей, круши, ломай».

И что важно — на этом этапе люди уже действуют не ради какой-то конкретной цели. Они не думают о реформах, справедливости или политике. Их движет общий эмоциональный накал, сродни массовому танцу или ритуалу. Только танцполом становятся улицы города, а вместо диско-шаров сверкают всполохи полицейских сирен.

Толпа громит всё подряд: витрины, остановки, автомобили, иногда даже киоски с шаурмой — не потому, что шаурма виновата, а потому что она просто оказалась под рукой. Каждый участник чувствует себя частью «великого справедливого возмущения», и в этом состоянии человек перестаёт быть самим собой. Вчера он был бухгалтером, который боялся лишнего звонка из налоговой, а сегодня он вооружён булыжником и уверен, что вершит историю.

4. Распад или подавление.

Но любая буря заканчивается. Даже урагану нужен отдых, а толпа — не исключение. Массовые беспорядки всегда приходят к финалу, вопрос только в том — как именно.

Иногда толпа выдыхается сама. Энергия кончилась, лозунги уже звучат хрипло, камни закончились, а у кого-то дома остывает ужин. Люди постепенно расходятся: кто-то ворчит, кто-то шутит, кто-то поспешно удаляет фотографии из телефона. Сцена пустеет, и кажется, что «великая революция» закончилась как студенческая вечеринка — внезапно и с лёгким похмельем.

А иногда финал наступает куда жёстче. На сцену выходят спецподразделения, полиция в полной экипировке, водомёты, а иногда и армия. Это уже не театр импровизации, а постановка с тяжёлой драматургией. Толпа, ещё вчера ощущавшая себя героическим коллективом, вдруг сталкивается с дубинками, щитами и резиновыми пулями. И романтика «справедливого возмущения» быстро сменяется паникой и криками: «Спасайся кто может!»

После таких финалов общество ещё долго приходит в себя. Кто-то оказывается в больнице с переломами, кто-то — в тюрьме с новым социальным статусом, а кто-то — в учебниках истории или хотя бы в видеороликах на YouTube. В любом случае послевкусие остаётся тяжёлым: даже если витрины вставили и асфальт подмели, психологический осадок висит в воздухе ещё долго.

Итог прост: массовые беспорядки похожи на вулкан. Сначала долго копится давление, потом начинаются толчки, затем идёт извержение — и, наконец, остывшая лава превращается в камень. Только вот камень этот потом долго лежит в головах и воспоминаниях людей.

А теперь — немного истории.

Пример 1: Париж, 1789 год.

Французская революция началась с голода, бедности и слухов о заговоре королевской знати. Люди вышли на улицы — сначала с лозунгами, потом с вилами. Захват Бастилии стал символом начала хаоса, в котором стихийность и организованность чередовались с устрашающей скоростью.

Пример 2: Миннеаполис, 2020 год.

После убийства полицейскими Джорджа Флойда по всей стране прошли протесты. Сначала это были мирные акции, наполненные болью и требованиями справедливости. Люди выходили на улицы с плакатами, читали имена жертв, вставали на колени. Но по мере нарастания напряжённости протесты в ряде городов переросли в беспорядки: громили витрины, поджигали полицейские участки, начались столкновения с правоохранителями. Социальные сети и СМИ подогревали пламя: кто-то призывал к мирному диалогу, а кто-то — к «настоящей революции». В итоге власти вынуждены были вводить комендантский час и применять силу. Через некоторое время протесты сошли на нет, но эмоциональное эхо продолжает звучать до сих пор.

Пример 3: Алма-Ата, 2022 год.

Протесты, начавшиеся из-за роста цен на газ, быстро переросли в беспорядки. Сначала народные шествия, потом поджоги, захваты административных зданий. Недовольство властью, экономические трудности, отсутствие диалога — всё это создало условия для резкой эскалации. И снова в действии мы увидели все стадии: от мирных митингов — до массового насилия и силового подавления.

Коллективное насилие — это не просто сумма агрессий отдельных людей. Оно имеет собственную психологию. В толпе человек перестаёт ощущать себя автономным субъектом: он растворяется в массе, и вместе с этим — теряет личную ответственность. Этот феномен известен как эффект «размытой ответственности». Когда вокруг десятки или сотни таких же, как ты, когда все кричат, толкаются, бросают камни — становится легче переступить черту. «Это не я — это мы». Эта формула как будто оправдывает любое поведение.

Другой важный механизм — дегуманизация. Толпа часто разделяет мир на «своих» и «чужих». Оппоненты перестают восприниматься как люди: они превращаются в «ментов», «сволочей», «предателей», «животных». Именно в этот момент появляются лозунги вроде «Бей врага!» или «Сжечь предателя!». Чем более обесчеловеченным становится образ «другого», тем легче оправдать насилие.

В таких условиях резко снижается самоконтроль. Особенно если в дело вступают алкоголь и наркотики. Они действуют как катализаторы — снимают остаточные тормоза, усиливают эмоциональность, провоцируют импульсивные действия. И тогда человек, который в обычной жизни не решился бы даже повысить голос, бросает бутылку с зажигательной смесью в витрину или идёт на штурм полицейского кордона.

Поведение человека в агрессивной толпе претерпевает разительные изменения. Рациональность отступает, уступая место эмоциям. Усиливается подражание: если один разбивает стекло, другие делают то же. Возникает эффект эмоционального заражения — страх, гнев, возбуждение распространяются быстрее любого вируса. Обычные моральные ориентиры стираются, как мел на асфальте под дождём. Остаётся только «здесь и сейчас» — толпа, шум, ярость и чувство вседозволенности.

И именно в этом кроется главная опасность агрессивной толпы — она способна превратить вполне вменяемых людей в участников чудовищных действий, за которые потом, в одиночестве и тишине, будет мучительно стыдно.

Противостоять агрессии толпы исключительно силовыми методами — всё равно что тушить пожар бензином. Эффективное предупреждение массовых беспорядков начинается задолго до того, как на улицы выходят первые протестующие. В основе профилактики лежит работа с причинами, а не только с последствиями.

Во-первых, это диалог с обществом. Чем выше уровень недовольства, тем выше вероятность, что оно выльется на улицы. Игнорирование проблем, высокомерие властей, отсутствие каналов для открытого обсуждения — всё это способствует накоплению напряжения. В странах, где власти умеют слышать сигналы тревоги, массовые протесты случаются реже. В 2011 году, во время студенческих выступлений в Чили, правительство быстро откликнулось на требования учащихся, инициировав переговоры. Это позволило избежать эскалации конфликта.

Во-вторых, это контроль информации. Современные бунты зачастую начинаются не на улицах, а в соцсетях. Фейки, вбросы, эмоциональные манипуляции быстро распространяются и радикализируют аудиторию. Одна поддельная фотография или видеоролик может спровоцировать тысячи людей выйти на улицы. Поэтому быстрая проверка информации, публичное разоблачение ложных сообщений, работа с инфлюенсерами — важная часть профилактики.

Когда же толпа уже сформировалась, важно действовать грамотно и психологически выверенно.

Деэскалация — ключевой принцип. Если ответить на агрессию жесткостью, это только подольёт масла в огонь. Гораздо продуктивнее перевести агрессивную энергию в мирное русло. Например, в Германии полиция во многих случаях использует команды переговорщиков — специально подготовленных офицеров, способных вести диалог даже с наиболее радикально настроенными участниками.

Методы убеждения и переключения внимания могут показаться простыми, но они работают. Иногда достаточно пустить в ход громкоговоритель с речью, призывающей к разуму, или переключить внимание толпы на символический жест: посадку дерева, зажжение свечей, установку сцены для обсуждения. Всё это помогает сменить фокус с разрушения на взаимодействие.

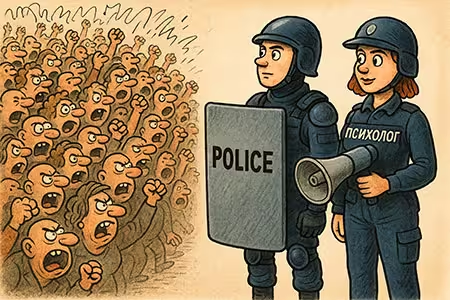

Особую роль играют невербальные сигналы. Поведение правоохранителей в такие моменты должно быть максимально уравновешенным. Спокойный голос, открытые ладони, отсутствие резких движений, нейтральная мимика — всё это снижает общий градус напряжения. В Великобритании после протестов 2011 года была внедрена программа обучения полицейских «тактическим коммуникациям», где учат именно таким навыкам — как удерживать контакт и гасить конфликт на ранней стадии.

Толпа — это организм, чувствительный к сигналам. И если сигнал — это страх и агрессия, она ответит тем же. А если сигнал — это спокойствие, диалог, уважение, есть шанс, что вспышка ярости останется лишь искрой.

Ещё один важный подход в управлении массовыми акциями — это работа с лидерами толпы. Даже в самых, казалось бы, хаотичных группах часто выделяются неформальные авторитеты, за которыми следуют другие участники. Психологи и специалисты по безопасности отмечают, что установление контакта с этими лидерами позволяет влиять на настроение всей группы. В конструктивных случаях такие лидеры могут быть вовлечены в диалог, призваны к ответственности за поведение толпы или использованы как канал для трансляции мирных решений. Примером эффективного взаимодействия может служить ситуация в Барселоне в 2017 году, когда местные лидеры призывали протестующих к ненасильственному сопротивлению, несмотря на высокое эмоциональное напряжение.

Физические барьеры и архитектурные решения тоже играют роль в профилактике массовых беспорядков. Грамотно спроектированное городское пространство, отсутствие «узких горлышек», наличие путей отхода и зонирование площадей способствуют снижению риска паники и давки. В отличие от этого, неудачные архитектурные решения, такие как узкие переходы, запертые ворота или тупиковые зоны, могут усугубить ситуацию. Достаточно вспомнить трагедию на Хиллсборо в 1989 году или давку в Сеуле в 2022 году — там именно особенности пространства стали одной из причин высокой смертности.

Что касается успешных примеров управления толпой, то в качестве положительного примера часто приводят опыт Скандинавских стран, где при проведении митингов и футбольных матчей сотрудники полиции действуют в так называемой «мягкой форме»: они разговаривают с людьми, не скрывают лица, избегают показательной агрессии и применяют принцип минимального вмешательства. В результате уровень конфликтности снижается. В противоположность этому, неудачные примеры — это ситуации, когда чрезмерное применение силы или резкая риторика со стороны властей провоцируют эскалацию, как это было, например, в Миннеаполисе в 2020 году, когда жесткое вмешательство полиции лишь усилило протестное движение.

В работе с агрессивной толпой важен принцип минимальной достаточности: применять ровно столько силы, сколько нужно для восстановления порядка, но не больше. Это правило основано не только на правовых нормах, но и на психологических закономерностях: чрезмерное насилие может стать спусковым крючком для радикализации. Оно усиливает восприятие несправедливости, формирует у пострадавших образ «жертвы режима», превращает их в мартиров — мучеников, символов борьбы, вокруг которых затем может формироваться новое протестное движение.

Психологи указывают, что агрессия рождает агрессию, и грубые действия со стороны силовиков не всегда устрашают, а часто мобилизуют недовольных. Это особенно опасно в ситуациях, где толпа изначально не была агрессивной, но после первых ударов дубинок или слезоточивого газа перерастает в неконтролируемый хаос. Такие ситуации произошли, например, в Генуе (2001) и на площади Тахрир в Каире (2011).

Правоохранительные органы в массовых акциях — это вовсе не безликий «щит государства», а полноценные участники спектакля. Причём их роль может быть двойственной: они способны как погасить пламя конфликта, так и плеснуть в костёр бензина. Всё зависит от того, как именно они выйдут «на сцену».

Именно поэтому во многих странах разработаны специальные программы психологической подготовки для сотрудников, работающих с толпой. Это не только про умение держать щит, но и про умение держать лицо. Здесь важны три ключевых качества:

Спокойствие под давлением. Толпа кричит, свистит, машет руками, а полицейский должен оставаться ледяным айсбергом. Потому что, если он поддастся эмоциям, толпа почувствует запах страха или злости и мгновенно «съест» его психологически.

Чтение эмоций толпы. Важно вовремя распознать, что сейчас это ещё «экспрессивная толпа», а через пять минут она может стать агрессивной. Один неверный шаг — и аплодисменты превращаются в камни.

Быстрая переоценка ситуации. Толпа — живой организм, меняющийся каждую секунду. Тактика «стоим и ждём» может сработать утром, но вечером уже потребует гибкости: то нужно отступить, то — наоборот, показать решительность.

Большую роль играет даже внешний вид полиции. Здесь психология работает точнее любого дубинки. Когда перед вами строй людей в броне, в чёрных шлемах с опущенными забралами, это воспринимается как сигнал: «Мы готовы воевать». Толпа отвечает зеркально — «Ах, война? Ну, так война!» И вот конфликт уже на пороге.

Совсем другое впечатление производит «открытая полиция» — без грозных шлемов, без оружия на виду. Это символ диалога: «Мы здесь, чтобы следить за порядком, а не чтобы вас подавлять». Иногда именно такая демонстрация спокойной уверенности и готовности к контакту снимает напряжение лучше, чем целая рота спецназа.

И получается, что в уличной драме полицейский — это не только персонаж с дубинкой, но и актёр, играющий роль психолога, переговорщика и даже своеобразного «зеркала» толпы. Каким будет это зеркало — угрожающим или дружелюбным — во многом определяет, чем закончится вся история.

Толпа — существо капризное и своенравное. Она похожа на подростка в пубертате: шумная, непредсказуемая, агрессивная и уверенная, что «всё знает лучше взрослых». Но и у неё есть слабые места, которыми психологи и правоохранители умеют пользоваться. Давай те же рассмотрим психологические методы противодействия толпе:

Развеивание анонимности. Толпа становится смелой именно потому, что каждый чувствует себя растворённым в безликой массе: «Я не Иванов, я — толпа!» Стоит только вернуть человеку его собственное лицо — и геройство заметно убывает. Для этого используют камеры, дроны, системы распознавания лиц, а иногда и старый проверенный метод: персональное обращение. Услышать в громкоговорителе «Гражданин в красной куртке, отойдите от фонаря!» — это как если бы мама позвала домой ужинать: сразу становится неловко продолжать бить витрину.

Дискредитация или изоляция лидеров. Толпа без лидеров — как оркестр без дирижёра: шум будет, но симфонии не получится. Поэтому правоохранители стараются вычленить «голоса», которые задают тон. Тут важно действовать умно: арестовать лидера можно спокойно, почти деликатно — тогда толпа разочаруется и потеряет «вдохновение». Иногда лидера вовлекают в диалог: если он настроен на разговор, то превращается из «вождя революции» в скучного спикера, а толпа начинает зевать.

Борьба со слухами. Слухи — это топливо для толпы. «Скоро будут стрелять!», «Уже идут танки!», «Воду отключат!» — и всё, люди паникуют. В условиях информационного вакуума слухи распространяются со скоростью Wi-Fi, причём всегда работают в худшую сторону. Борьба тут проста: дать официальную информацию быстро, чётко и желательно тем же языком, на котором распространяется ложь. Идеально — в тех же соцсетях, где уже гуляет фейк: иначе толпа будет читать Telegram, а не скучные пресс-релизы.

Использование слухов в своих целях. Это метод более тонкий и коварный. Иногда выгоднее не бороться со слухом, а создать свой. Например: «Через десять минут приедет уважаемый посредник» или «Силы уже уходят, можно расходиться». Конечно, тут нужен ювелирный расчёт: чуть перегнёшь — и толпа будет ещё злее. Это как с лекарствами: в маленьких дозах — терапия, в больших — отравление. Поэтому главный принцип тут один: «Не навреди!»

Демонстрация уверенности. Толпа мгновенно «считывает» слабость. Если полиция суетится, даёт противоречивые команды и выглядит растерянной — это сигнал: «Они не справятся, можно идти вперёд!» Наоборот, чёткие построения, синхронные движения, короткие команды производят впечатление железного контроля. Тут работает простая психология: если перед вами строй уверенных людей, двигающихся, как один организм, то внезапно хочется не геройствовать, а искать путь к ближайшему выходу.

И в итоге получается почти театр. Толпа играет роль бурного подростка, полиция — строгого, но желательно спокойного родителя. Чем лучше актёры исполняют свои роли, тем выше шанс, что финал спектакля будет мирным — без поджогов, погромов и массовых сеансов бесплатной стоматологии с участием дубинки.

Когда толпа разошлась, улицы убраны, а витрины кое-как вставлены, кажется, что всё позади. Но это иллюзия. Настоящая работа только начинается, потому что последствия волнений часто опаснее самих волнений. Это как с землетрясением: эпицентр миновал, а вот афтершоки ещё долго трясут.

Во-первых, психологическая помощь. В хаосе страдают не только случайные прохожие, но и полицейские, и сами участники протестов. Столкновение с насилием — это не просто синяк под глазом, а след в голове и сердце. Посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, вина («а не я ли спровоцировал?») или, наоборот, жажда реванша могут вылезти спустя недели и месяцы. Поэтому кризисные психологи нужны не меньше, чем автозаки. Центры поддержки, индивидуальная и групповая терапия — всё это должно быть такой же частью стандартной процедуры, как и протокол задержания.

Во-вторых, необходим анализ причин. Что стало спусковым крючком? Ошибка власти, случайное видео в соцсетях или хроническая социальная усталость? Здесь важно не устраивать «охоту на ведьм», а трезво разбирать ошибки. Цель — не найти крайнего и повесить на него всех собак, а извлечь уроки. Иначе история обязательно повторится — только с большими ставками и худшими последствиями.

Особая тема — оценка действий правоохранителей. Были ли соблюдены принципы минимальной достаточности? Не перегнули ли палку? Адекватно ли оценили обстановку? Ведь нередко именно резкие или непродуманные действия полиции становятся тем самым бензином, который вспыхивает на ещё тлеющем костре.

Третье направление — диалог с обществом. Объяснить, что произошло, какие меры предприняты, что изменится, и главное — признать ошибки. Толпа куда охотнее успокаивается, если чувствует честность и открытость, чем если всё пытаются замести под ковёр. Потому что ковры, как известно, плохо скрывают горящие диваны.

И наконец, профилактика. Повышение правовой культуры, работа с молодёжью, обучение мирным формам выражения протеста, поддержка местных инициатив — всё это не про бюрократические отчёты, а про будущее. Ведь тушить пожары всегда дороже, чем предотвращать их. Или, если угодно, проще научить подростка писать гневный пост в соцсетях, чем потом оттаскивать его от витрины с булыжником.

Итак, посткризисный этап — это не скучная «довеска» к беспорядкам, а их самое важное продолжение. От того, как общество проживёт эти последствия, зависит, будет ли новая буря или на горизонте наконец появится долгожданное солнце.

Итак, массовое поведение — это сила, которая одновременно завораживает и пугает. В толпе личность растворяется, эмоции берут верх над разумом, и даже вполне приличные люди вдруг совершают поступки, за которые в обычной жизни им было бы стыдно даже во сне. Нормы стираются, внушаемость растёт, а здравый смысл уходит в отпуск.

Важно понимать: толпа — это не только тема для социологов и юристов. Это прежде всего психологический процесс, где каждая эмоция и каждое обстоятельство играет свою роль. И умение управлять этой «сценой» порой решает больше, чем сотни дубинок.

Правоохранительные органы, вооружённые знаниями о психологии масс, могут действовать не только силой, но и разумом. Минимизация насилия, работа с лидерами, точечные меры вместо ковровых — всё это снижает риск эскалации. Но даже самая изящная тактика не отменяет посткризисного этапа: помощь пострадавшим, честный анализ ошибок и восстановление общественного диалога.

Понимание психологии толпы — это признак зрелого общества. Оно показывает, умеем ли мы не только тушить пожары, но и вовремя убирать спички. Ведь, как подсказывает история, не всякая толпа становится разрушительной. Но всякий раз её судьба зависит от того, кто и как берёт на себя роль режиссёра этого массового спектакля — с трагедией на афише или с мирным финалом.