Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ГИПНОТИЧЕСКОЕ КОВАРСТВО

– И как?

– Первое занятие не понравилось, поэтому решил заплатить сразу за год вперёд и больше туда не ходить.

Криминальный гипноз — звучит как сюжет из дешёвого детектива: он заглянул ей в глаза, щёлкнул пальцами — и она сама отдала драгоценности. «Зомбирование» на вокзале, цыганка с загадочной интонацией, «бабушка-целительница» с пакетом и обвиняющий взглядом портрет Месмера на обложке старого журнала.

Для обывателя это — страшилка, ходячая байка из серии «а у моей тёти подругу так обманули». Для исследователя — граница между внушением и преступлением, зыбкая и тревожная. Потому что, несмотря на век науки, страх перед гипнозом жив — и в нём есть доля правды.

Образ гипнотизёра в культуре прошёл долгий путь: от мистиков XVIII века и барона Месмера, лечившего пациентов «животным магнетизмом», до героев кинематографа и рыночных «провидиц», обещающих снять «печать рода» за скромную плату. Чего стоит только советская «мадам Григорьева» — цыганка, прославившаяся тем, что якобы одним взглядом заставляла продавщиц сдавать ей выручку, а потом исчезала. В 1980-х газетные хроники пестрели подобными случаями: женщина вышла из метро, поговорила с незнакомкой — и внезапно «вспомнила», что отдала ей сумку с деньгами. Ни насилия, ни шантажа. Только взгляд и голос.

Судебная система до сих пор с трудом справляется с такими эпизодами. Как доказать внушение? Как отделить внушение от добровольного поступка, пусть и не вполне осознанного? Нет следов, нет свидетелей — но есть разрушенные жизни.

Поэтому тема криминального гипноза требует серьёзного разговора. Она лежит на стыке психологии, права и культуры — и в ней легко впасть в одну из крайностей: либо всё списать на шарлатанство, либо начать видеть гипноз за каждым углом.

Но именно здесь важны психологическая грамотность и критическое мышление. Потому что знание механизмов внушения может стать не просто интересной теорией, а реальным инструментом защиты. Гипноз сам по себе не преступен — но может быть использован преступно. А значит, это не просто научная или медицинская тема — это вопрос личной безопасности.

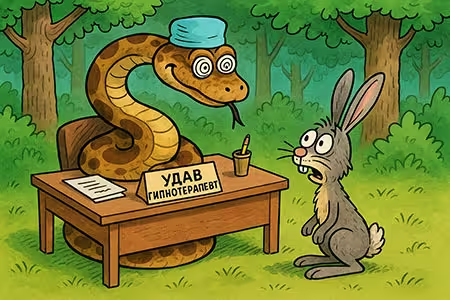

Понятия «криминальный гипноз» в научной классификации гипнотических состояний не существует как отдельной категории. Это не особая разновидность гипноза, а способ использования внушающих техник для достижения преступной цели. Если угодно — это не нож, а то, как им воспользовались.

Под криминальным гипнозом принято понимать совокупность приёмов психологического воздействия, направленных на временное снижение критического восприятия, ослабление воли и последующее внушение действий или решений, противоречащих интересам жертвы. Иначе говоря, человек вроде бы действует сам — но по чужой воле.

Чем отличается криминальный гипноз от терапевтического

|

Характеристика |

Терапевтический гипноз |

Криминальный гипноз |

|

Цель |

Помощь, лечение, восстановление |

Манипуляция, корысть, контроль |

|

Условия |

Добровольность, информированность |

Обман, скрытость, нарушение границ |

|

Безопасность |

Проводится специалистом, с согласием |

Используется против воли жертвы |

|

Контроль |

Сохраняется у пациента |

Нарушается или частично отключается |

Важно сразу развеять один миф: гипноз не превращает человека в безвольного робота. Никто по щелчку пальцев не заставит вас прыгнуть в окно или ограбить соседний ларёк — если только в глубине души вы сами давно об этом не мечтали. Ответственность за поступки с человека гипноз не снимает. Но вот сделать так, чтобы жертва в состоянии внушённой уязвимости приняла решение, которое в здравом уме показалось бы диким, — это вполне реально.

Преступники редко пользуются «чистым» гипнозом, словно шарлатан с часиками перед глазами. Гораздо чаще это хитрый коктейль: внушение, обман, манипуляции голосом и жестами плюс психологическая уязвимость жертвы. Словом, гипноз выступает не как волшебная палочка, а как приправа — усиливающая эффект основного блюда, приготовленного из страха, доверчивости и растерянности. Однако можно выделить несколько форм криминального гипноза, которые фигурируют в криминальных эпизодах и в экспертных заключениях.

Коллективный гипноз. Здесь всё выглядит почти как шоу. Толпа людей, харизматичный лидер — и понеслось: массовые собрания, секты, тренинги, где вместо обещанной «личностной гармонии» вы внезапно отдаёте все сбережения и ещё благодарите за это. Секрет прост: толпа усиливает внушение в разы. Один на один вы бы, может, и усомнились в гениальности гуру, но в компании таких же восторженных адептов — легко готовы отдать и кошелёк, и душу.

Наркогипноз. Это уже уровень «продвинутого пользователя». Здесь на помощь приходят психоактивные вещества — жертва погружается в полубессознательное, внушаемое состояние. Теоретически звучит эффектно, на практике же требует знаний, препаратов и определённой «квалификации». В СССР и постсоветском пространстве эта тема муссировалась применительно к допросам. Юридически доказать такое воздействие почти невозможно, поэтому чаще наркогипноз остаётся в области слухов, страшилок и легенд о «всемогущих спецслужбах».

Заочный гипноз (по телефону, через экраны). И вот здесь мы подходим к настоящему «хиту криминального жанра». Никаких трансов, никакой магии — только эмоциональное давление, внезапность и речевые шаблоны. Звонок посреди ночи:

— «Срочно снимите порчу, иначе умрёт ребёнок!»

— «Ваш родственник попал в беду, деньги нужны прямо сейчас!»

Жертву ставят в состояние паники, отключая способность критически мыслить. Это не гипноз в академическом смысле, а скорее удар по психике, когда разум временно сдаёт позиции, и в бой вступает автоматическая готовность действовать.

Эриксоновский гипноз. В психотерапии он работает как нежная колыбельная для сознания: мягкий разговорный стиль, метафоры, повторения, подстройка под дыхание. Пациенту хорошо, спокойно, уютно. Но стоит технике попасть в руки мошенника — и «психологическая терапия» превращается в «психологическое оружие массового поражения». Вроде бы вас просто слушают и поддерживают, а на самом деле аккуратно прокладывают дорогу к вашему кошельку. Всё очень мягко: вместо приказов — «поглаживания» сознания, вместо давления — иллюзия заботы. И вы уже не замечаете, как доверие перетекает в доверенность на недвижимость.

НЛП (нейро-лингвистическое программирование). Научная ценность НЛП вызывает большие вопросы (серьёзные исследователи обычно улыбаются и отмахиваются). Но именно поэтому НЛП так любят всякого рода «гуру успеха», тренеры по «мгновенному обаянию» и, конечно, преступники. Набор приёмов прост: якорение, рапорт, рефрейминг. Всё это подается с видом научного откровения. Главная задача — обойти фильтр критического мышления и влезть в голову собеседника через чёрный ход. Работает? Иногда. Но если вы после «глубокой практики НЛП» внезапно купили втридорога сковородку или подписались на «курс самореализации за 999 долларов» — поздравляю, значит, работает.

«Цыганский гипноз» — термин народный, но отражает явление точно. Представьте: вы идёте по улице, думаете о своём, и вдруг к вам буквально врезается человек. Он заглядывает в глаза, хватает за руку, и, не давая вам ни секунды на реакцию, сыплет словами, как пулемёт. Ни паузы, ни вдоха — только поток: «Вы в смертельной опасности! На вас порча! Если немедленно не снять, случится страшное!»

Ваш мозг в этот момент пытается включить тормоза, но они отказывают. Речевой поток слишком плотный, чтобы успеть его осмыслить. Одновременно — хватка за руку или прикосновение к виску. Жест, вторгающийся в личное пространство, окончательно выбивает почву из-под ног.

А сверху — мощный эмоциональный прессинг: страх, ужас, чувство надвигающейся беды. И вот критическое мышление сдаёт позиции. Жертвы потом вспоминают это одинаково: «Будто туман в голове», «словно я действовал во сне». В такие минуты остаётся лишь одно желание — избавиться от ужаса любой ценой. А самая простая «цена» — это кошелёк, который легко и добровольно оказывается в руках манипулятора.

Давайте рассмотрим типичные сценарии того, как используют гипноз в преступных целях.

Уличный гипноз: «Я всё отдала — и не поняла как».

То, что в народе называют «уличным гипнозом», на деле — классическая вариация того самого «цыганского гипноза». Сценарий почти всегда одинаков: вокзал, рынок, остановка. Толпа, шум, человек спешит по своим делам. И вдруг — резкая остановка. Перед ним появляется женщина с тревожным лицом и скороговоркой сообщает:

— На вас проклятье! Срочно нужно снять, иначе беда…

Дальше всё разворачивается как по нотам. Поток слов не оставляет пространства для обдумывания: «ты не бойся», «сейчас мы всё уберём», «передай через руку негатив». Одновременно идёт тактильное вторжение — прикосновение к ладони или к голове, завораживающий взгляд. Включается эффект внезапности и шока, сознание сбивается с привычного ритма.

Что же происходит на психологическом уровне?

Перегрузка внимания. Человек не успевает проанализировать поток информации — рациональное мышление как будто отключается.

Индукция страха. Вбрасывается угроза: «Проклятие! Опасность!» — и мозг мгновенно переходит в режим паники.

Тактильный контакт. Физическое прикосновение нарушает границы и создаёт иллюзию «контроля» со стороны манипулятора.

Псевдологика. Деньги, золото, дорогие вещи объявляются «источником беды» и тут же требуют передачи «для очищения».

Итог один: жертва добровольно (!) отдаёт ценные вещи, а через несколько минут приходит в себя в состоянии шока и недоумения. Воспоминания об этом похожи на описание транса: «туман в голове», «словно действовала не я».

В 1990-е и 2000-е годы подобные эпизоды фиксировались массово, особенно на просторах СНГ. Уголовные дела заводились десятками, но обвинений «по статье гипноза» так и не появилось. С точки зрения закона это было мошенничество, с точки зрения психологии — успешный эксперимент по временной «деактивации» критического мышления.

В 2013 году в Воронеже была осуждена 43-летняя женщина, которая «снимала сглаз» на остановке. Потерпевшая заявила, что просто отдала сумку с деньгами, «потому что не могла сопротивляться». На суде подсудимая отрицала применение гипноза, но следователи нашли ещё четыре аналогичных случая.

Псевдотерапевты и «ясновидящие»: манипуляция доверием.

Если «уличный гипноз» действует внезапностью и шоком, то «целители» и «ясновидящие» работают тоньше — через доверие. Тут нет вокзальной суеты, наоборот: всё продумано до мелочей, чтобы жертва чувствовала себя в безопасности. Домашняя обстановка, мягкий свет лампы, запах травяного чая — атмосфера почти терапевтическая.

Часто жертва приходит не случайно, а «по рекомендации» знакомых, которым уже внушили то же самое. Первые минуты проходят под знаком заботы: несколько комплиментов («у вас очень открытая душа»), парочка ободряющих слов — и всё, контакт установлен. А дальше, как и положено в хорошем психологическом триллере, начинается тревожная часть:

— У вас очень плохая энергетика… Я вижу сглаз. Муж уйдёт. Дети болеют — и это всё взаимосвязано.

Жертва замирает: сказанное звучит пугающе, но обстановка располагает верить. В ход идут «ритуалы внушения», аккуратно маскируемые под таинственные практики: покачивающаяся цепочка или свеча, однообразное повторение формул — «глаз закрылся… сила уходит… ты спокойна…». Иногда подключаются и элементы эриксоновского гипноза: плавная речь, паузы, смены темпа, вкрапления метафор. Всё это звучит как «терапия», а на деле — как изощрённая манипуляция.

Когда жертва уже расслаблена и слегка дезориентирована, наступает момент истины: объявляется «диагноз» и даются «рекомендации». Разумеется, простыми они не бывают: нужно срочно купить «особую воду», провести «очистку», приобрести «талисман от беды». И всё это — желательно сразу и как можно дороже.

Что происходит в психике?

- Создание доверительной атмосферы → сознание снижается настороженность.

- Индукция тревоги → «сглаз», «болезни», «развод» включают страх потери.

- Гипнотические элементы → повтор, ритм, символы погружают в полутранс.

- Предложение решения → жертва уже готова платить, лишь бы избавиться от страха.

Так «домашний приём у ясновидящей» превращается в классический спектакль манипуляции: сначала расслабили, потом напугали, а в финале продали «спасение».

В 2016 году в Новосибирске задержали двух женщин, представлявшихся экстрасенсами. За «снятие порчи» они получали от клиентов суммы от 30 до 150 тысяч рублей. При обыске у них изъяли список фраз, рекомендованных к применению: «говорить шёпотом», «обращаться по имени», «избегать прямых приказов».

Телефонное внушение: заочный гипноз

На первый взгляд — ну что может быть примитивнее? Телефонный звонок, голос на другом конце провода:

— Ваш сын попал в аварию. Срочно нужны деньги, иначе его посадят!

Звучит как дешёвый спектакль, но именно здесь и кроется коварство. Жертва в этот момент ошарашена и испугана. Паника включается быстрее, чем разум. Пока она пытается собрать мысли, её уже «добивают» словесным прессингом:

— Вы должны сохранять спокойствие.

— Деньги нужно перевести сейчас, потом всё объясним.

— Мы вас выручаем, вы нам — тоже помогите.

Обратите внимание: никакого классического гипноза. Никто не машет маятником перед глазами. Но стресс делает своё дело: критическое мышление отключается, мозг переходит в режим «бей или беги». А тут ещё и речевые приёмы давления — без пауз, без возможности задать уточняющий вопрос.

Механизм прост и безжалостен:

- Эффект внезапности → мозг не готов к резкой угрозе.

- Индукция страха → «сын в тюрьме», «авария», «срочно».

- Дефицит времени → «переводите деньги сейчас, потом всё объясним».

- Ложное сотрудничество → «мы вам помогаем — вы тоже помогите».

В итоге человек в шоке бежит в банк или к ближайшему банкомату и добровольно (!) перечисляет деньги. Только спустя время приходит осознание: никакой аварии не было, а «спасённый сын» мирно сидит дома за компьютером.

По сути, это не гипноз в академическом смысле, а искусное использование стресса как выключателя критического мышления. Но именно в такие минуты человек становится максимально внушаемым — и именно на это делают ставку телефонные аферисты.

В 2023 году в Ташкенте пенсионерка перевела 2000 долларов «на лечение внука», после звонка якобы от врача. Позже оказалось: внук спал дома, а номер был «подставной». Женщина утверждала, что «действовала как под гипнозом» — не спросила ни адрес, ни фамилию.

Гипноз в семейно-бытовом насилии: «Ты должна, ты виновата»

Эта форма «гипноза» самая тихая и самая разрушительная. Здесь нет часиков, маятников, свечей и телефонных звонков. Нет даже единственного «сеанса». Всё происходит медленно, годами, маленькими дозами. Внушение капает, как вода на камень:

— Ты ничего без меня не сможешь.

— Все беды из-за тебя.

— Ты должна молчать, так надо.

И капли превращаются в пропасть.

Техника проста и коварна: бесконечное повторение фраз, эмоциональные «якоря», подстройка под настроение жертвы. Здесь часто используется разговорный гипноз, элементы НЛП — но без эффектных трюков. Просто ежедневное зомбирование, превращающее человека в зависимого. Постепенно исчезает вера в собственные силы, формируется эмоциональная и финансовая привязанность, а любое сопротивление кажется невозможным.

Механизм такой:

- Длительное повторение → убеждения становятся частью внутреннего диалога жертвы.

- Запрет на критику → «молчать надо» убирает возможность обсуждать проблему.

- Формирование зависимости → агрессор — единственный источник «правды» и «выживания».

Самое страшное здесь то, что жертва нередко сама начинает верить: «Да, я виновата», «Да, без него не справлюсь». Это уже не внушение — это перепрошивка личности.

Можно, конечно, иронично сказать, что это «гипноз для терпеливых» — процесс долгий, зато результат стойкий. В отличие от уличных аферистов, которым нужен ваш кошелёк здесь и сейчас, домашний абьюзер работает на перспективу. Его цель — не выманить золото, а сломать волю.

В сектах и деструктивных группах гипноз может быть частью системной практики: медитации с повторениями, групповое внушение, депривация сна и пищи — всё это ведёт к размыванию границ личности.

Известны случаи, когда жертвы культов, пройдя «курс очищения», отдавали квартиры, имущество, разрывали связи с семьёй. После возвращения к нормальной жизни люди описывали состояние как «жизнь в тумане», «я не была собой».

Гипноз, использованный преступником, — это не фокус, не магия, а психологическое оружие. Его сила — не в глазах гипнотизёра, а в неподготовленности, доверчивости и уязвимости жертвы. Поэтому важно знать не только приёмы воздействия, но и собственные точки слабости.

Гипноз в преступных целях — это почти всегда сочетание нескольких приёмов, направленных на одно: обойти внутреннего критика и заставить сознание «отойти в сторону». Эти техники не требуют магии — лишь знаний психологии, практики и хорошо выбранного момента. Методы, которыми пользуются преступники, стремясь ввести человека в состояние внушаемости, не обязательно выглядят как нечто экзотическое или театральное. Напротив — зачастую они маскируются под обыденные элементы общения.

Одна из первых уловок — фиксация взгляда. Слишком пристальный, неестественно напряжённый зрительный контакт может выполнять роль своеобразного «якоря», направленного на то, чтобы выбить человека из внутреннего равновесия. В паре с этим нередко идёт монотонная, ритмичная речь — спокойная, словно убаюкивающая. Часто преступник копирует дыхание своей жертвы, а затем постепенно навязывает свой собственный ритм — это древняя техника установления «раппорта», или психологического контакта, при котором человек невольно начинает следовать за ведущим.

Применяются и так называемые «якоря» — прикосновения, жесты, отдельные слова, которые становятся «спусковым крючком» для определённого состояния. К примеру, гипнотизёр во время беседы легко дотрагивается до плеча жертвы или использует специфическое слово — позже этот сигнал может быть повторён, чтобы вызвать ту же реакцию: расслабление, доверие, временную дезориентацию.

Один из наиболее коварных приёмов — «остановка внутреннего диалога». Мы постоянно ведём внутреннюю беседу с собой, анализируем, оцениваем, размышляем. Но если в нужный момент резко вбросить неожиданный стимул — странную фразу, нелепый вопрос, неожиданное действие — поток мыслей может быть на доли секунды прерван. И именно в этот миг, пока критический фильтр ослаблен, может быть сделано внушение: «отдай кошелёк», «доверься мне», «передай кольцо».

Сюда же относится и легендарная техника «рукопожатия Эриксона», при которой жертве предлагают руку, но в момент касания делают что-то неожиданное — меняют положение пальцев, сдвигают акцент. Мозг теряется в попытке осмыслить ситуацию, и на этом фоне преступник может шепнуть внушение или направить жертву в нужную сторону.

Важнейшим элементом является техника расщепления внимания — перегрузка сознания информацией или действиями. Например, человек одновременно слышит несколько речевых потоков, ему задают серию вопросов, предлагают выполнить действия, требуют решения — и всё это происходит с высокой скоростью. В такой ситуации сознание не успевает всё обработать, и некоторые установки проходят напрямую во внутренние структуры психики, минуя барьер критического мышления.

Все эти техники — от визуального контакта до нейролингвистического программирования — могут быть использованы в комплексе. Их сила — не в магии, а в тонкой психологической манипуляции, в умении обойти естественные защитные механизмы человека.

Каждая из этих техник сама по себе — не преступна. Они давно и успешно применяются в терапии, переговорах, даже в театре. Но в сочетании с обманом, давлением и преступным умыслом — превращаются в инструмент подавления воли. И чем меньше человек знает об этих приёмах, тем проще его ввести в уязвимое состояние.

Почему же некоторые люди оказываются особенно уязвимы перед криминальным гипнозом? Ведь речь идёт не о мистике, а о психологических механизмах, которыми преступник умело пользуется, чтобы обойти волю человека.

Во-первых, существует ряд социально-психологических факторов, которые заметно снижают сопротивляемость к внушению. Человек в состоянии сильной усталости, стресса, тревоги или депрессии, как правило, менее внимателен, хуже ориентируется в ситуации и становится более податливым. Пожилой возраст и социальная изоляция также способствуют снижению критичности восприятия. Немалую роль играет и обстановка — например, вокзал, аэропорт, незнакомый город, где человек и без того испытывает растерянность, ощущает себя «вне зоны комфорта». В таких ситуациях преступнику достаточно проявить инициативу — жертва охотно примет помощь, даже не задав себе лишних вопросов.

Серьёзным фактором является так называемый эффект авторитета. Люди склонны доверять тем, кто внешне или поведенчески ассоциируется с властью, знанием, силой. Белый халат, псевдонаучные термины, «магнетический» голос или намёк на принадлежность к специальной службе — всё это может вызвать у человека ощущение, что перед ним фигура, которой стоит доверять. Именно на этом строится множество схем: от «народных целителей» до мошенников, выдающих себя за сотрудников банка или врачей.

Любопытен и так называемый «парадокс образования». Многие уверены, что высокий интеллект — надёжная защита от обмана. Но гипноз и внушение действуют не на рациональный уровень, а на бессознательные структуры психики. Даже самый умный человек может попасть в ловушку, если его застали врасплох, отвлекли, вывели из равновесия. Более того, интеллектуал может и не признать, что им манипулируют — он попытается рационализировать происходящее, чем только усложнит собственное распознавание угрозы.

И, наконец, уязвимость часто возникает в момент, когда у человека неожиданно «открываются каналы восприятия». Это может быть краткое состояние шока, удивления, эмоционального подъёма или, наоборот, провала — такие состояния сопровождаются временной нестабильностью психики. В эти секунды человек легко принимает внешние установки, не осознавая, как именно это происходит.

Особого внимания заслуживает ещё один приём, к которому прибегают опытные мошенники и манипуляторы — групповое воздействие. Когда внушение исходит не от одного человека, а от нескольких, эффект многократно усиливается. В психологии это называется социальным подтверждением: если окружающие ведут себя так, словно происходящее — норма, человек начинает сомневаться в своих ощущениях и «подстраивается» под поведение группы.

Представьте ситуацию на улице: к прохожему подходит мужчина и что-то настойчиво объясняет. Пока жертва пытается сообразить, что происходит, появляется второй «случайный свидетель», который подтверждает слова первого. Затем третий — возможно, «сотрудник» или «эксперт». Все они выглядят уверенно, действуют слаженно, не дают человеку ни секунды на обдумывание. Это перегружает сознание, снижает критическое мышление, а многоголосое внушение звучит уже не как просьба, а как очевидная истина, которую не принято ставить под сомнение.

Именно так действуют мошенники в классических уличных схемах с «потерянным кошельком», «возвратом долга» или «снятием порчи». Один ведёт, другие подыгрывают. Иногда для усиления эффекта используют приёмы театральной постановки: эмоциональные сцены, слёзы, «спонтанные» признания. Всё это рассчитано на то, чтобы захватить внимание, расщепить сознание жертвы и внедрить нужную установку.

Групповое внушение особенно эффективно в условиях спешки и суеты, где у человека нет времени разобраться в происходящем. Именно поэтому такие схемы часто реализуются в транспорте, на рынках, в людных местах — там, где поведение окружающих служит ориентиром, а одиночное мышление быстро сдаёт позиции перед коллективным.

Сценка из жизни

Весной 2012 года на одной из улиц Бостона к 57-летней китаянке подошли несколько женщин — все на вид старше сорока, с типично азиатской внешностью. Завязался непринуждённый разговор: пара фраз о погоде, родных краях, здоровье. Казалось бы, случайная встреча, дружелюбная беседа. Но внезапно одна из женщин, понизив голос, спросила, не слышала ли собеседница об известном целителе, который способен творить настоящие чудеса. Не успела жертва опомниться, как вторая с воодушевлением воскликнула: да, знает его! Более того — китаянка обязательно должна пойти с ними, иначе её ребёнку будет угрожать смертельная опасность.

Абсурдность происходящего уже звучала тревожно, но давление росло: теперь в разговор включилась третья женщина, заговорившая о злых духах, поселившихся в доме, и о необходимости немедленного очищения, чтобы спасти жизнь близких. Противостоять сразу нескольким «голосам тревоги» пожилая женщина не смогла. Её сопротивление сломалось, а воля угасла. Она послушно направилась с новыми «подругами» домой и передала им все свои сбережения.

Позже выяснилось, что это была целая преступная группа — около шести женщин, гастролировавших по США и целенаправленно внушавших страх и вину пожилым китаянкам. В их арсенале: «целители», «проклятия», «духи», и актёрская игра на грани гипноза. Полиции удалось задержать мошенниц в аэропорту Сан-Франциско. Всего было зафиксировано 36 эпизодов, а общий ущерб составил более 800 тысяч долларов.

Нередко, говоря о гипнозе в криминальном контексте, мы рисуем в воображении образ коварного манипулятора. Но стоит взглянуть и на другую сторону — на тех, кто оказывается под прицелом. Кто чаще всего становится жертвой преступников, использующих внушение?

Распространённое заблуждение: мол, под гипноз попадают только наивные и неграмотные люди. Увы — это миф. Чаще всего жертвами становятся вовсе не «простачки», а люди, оказавшиеся в уязвимом состоянии. Один устал после долгой дороги и мечтает только о диване. Другой переживает развод или потерю, третий просто растерялся в незнакомом городе. Стресс, тревога и одиночество — это почти «теплица», где отлично прорастают семена внушения.

Особенно часто под удар попадают женщины преклонного возраста, подростки, приезжие — те, кто ищет помощи и поддержки. Но не только они. Иногда жертвой становится и вполне образованный, уверенный в себе человек. Достаточно короткой трещинки — усталости, боли или рассеянности. Психологическая защита даёт сбой, и в этот момент внушение влетает в сознание, словно вор в приоткрытую дверь.

Есть и «личные качества риска». Повышенная доверчивость, эмоциональность, привычка ориентироваться на авторитет. Кто-то свято верит любому, кто говорит уверенным тоном. Кто-то слишком уважает белый халат, значок или телевизионную славу. А кто-то так отчаянно хочет чуда, что готов поверить в целительницу с иконкой и свечкой — особенно если она обещает избавление от всех бед за «скромное пожертвование».

Преступники же в этом смысле настоящие психологи-практики. Им не нужны тесты, они считывают сигналы с первого взгляда: тревожные глаза, суетливые вопросы, неуверенные движения, растерянный вид на вокзале с сумками в руках. Всё это — как мигающий неон: «Со мной можно попробовать».

Любопытная деталь: многие жертвы потом признаются — «Я чувствовал, что что-то не так… но не хотел показаться невежливым». Вот уж где социальные нормы играют злую шутку. Желание быть «удобным» и «хорошим» в критический момент оказывается той самой трещиной, через которую и просачивается манипуляция.

Вывод прост и неприятен: жертвой может стать практически любой. Неважно, сколько у вас дипломов и читаете ли вы газету по утрам. Важно лишь одно — совпадение момента, обстоятельств и умение преступника заметить вашу слабость. Ирония в том, что от криминального гипноза не всегда спасают ни образование, ни здравый смысл. Иногда — даже вежливость становится вашим главным врагом.

А каков психологический портрет преступника-гипнотизёра?

Забудьте про штампы кино: никаких маятников, мантии и зловещего взгляда исподлобья. Настоящий преступник-гипнотизёр чаще всего выглядит как «приятный человек из соседнего подъезда». Улыбчивый, вежливый, говорит мягко, уверенно и обволакивающе. С виду — интеллигент, заботливый помощник, а то и вовсе «учитель жизни». На выбор маски любые: «целитель», «экстрасенс», «профессор», «тренер по личностному росту», «медитативный гуру». Одно остаётся неизменным — цель: захватить ваше внимание и, главное, доверие.

Психологически это прирождённый манипулятор. Он за секунды считывает настроение собеседника, мгновенно улавливает слабые места и тут же жмёт на нужные кнопки. Его арсенал прост и изощрён одновременно: уверенность, харизма, лесть, псевдологика и, конечно, «магия авторитета». Сказанное им звучит как непререкаемая истина — даже если, по сути, это абсурд, замаскированный под «закон Вселенной».

Мораль? Да она у него, скорее всего, давно архивирована под паролем. Совесть не мешает — зато азарт и вкус к контролю бьют ключом. Любое действие он легко оправдает: «я помогаю», «так надо», «это свобода выбора клиента». По сути, это моральный релятивист: всё дозволено, если работает на цель.

С точки зрения криминальной психологии такие персонажи часто попадают в категорию лиц с выраженными чертами психопатии или нарциссического расстройства. Обаяние у них нарисованное, холод внутри — ледяной, но умело прикрыт имитацией тепла. В отличие от уличных хулиганов, они действуют не импульсивно, а продуманно. Их оружие — не кулак, а слово, интонация, взгляд, лёгкое прикосновение.

Да, иногда такие люди действительно прошли курсы гипноза (чаще всего сомнительного качества). Но в большинстве случаев это врождённые виртуозы манипуляции. Им даже учебник не нужен: они интуитивно понимают, как обойти критическое мышление. А главное — верят в своё право управлять другими. А если кто-то сопротивляется? Ну значит, просто ещё не осознал, что «так для него лучше».

И не стоит забывать: часто «гипнотизёр» — это лишь часть хорошо организованной команды. Один отвлекает, другой внушает, третий собирает добычу. И вот тогда это уже не просто шарлатан-одиночка, а настоящая преступная бригада, где внушение поставлено на поток и работает, как бизнес-план с KPI.

Вопрос, который всплывает почти в каждом обсуждении внушения: можно ли под гипнозом заставить человека совершить преступление? Сценарий, знакомый по детективам и триллерам: гипнотизёр щелкает пальцами — и человек, будто робот, идёт убивать. Но что говорит наука?

Наука отвечает осторожно, но уверенно: в подавляющем большинстве случаев — нет, нельзя. Гипноз может усиливать внушаемость, снижать критическое восприятие, временно ослаблять контроль сознания. Но он не способен заставить психически здорового человека совершить действия, идущие вразрез с его моральными установками. Во время гипноза у человека по-прежнему сохраняется базовое осознание добра и зла, чувства ответственности, и, как показывают многочисленные эксперименты, он может сопротивляться командам, которые кажутся ему опасными, неприемлемыми или противоестественными.

Чтобы это не звучало голословно, приведём экспериментальный факт. В ряде психологических исследований испытуемых вводили в гипнотическое состояние и давали им в руки муляж ножа, при этом внушая, что это настоящий острый клинок. Далее им предлагали нанести удар по человеку (естественно, актёру, участвующему в эксперименте). Результат оказался однозначным: ни один испытуемый не решился на нападение. Более того, некоторые начинали испытывать тошноту, головокружение, приступы паники, и эксперимент приходилось прерывать. Даже в состоянии глубокого транса внутренняя моральная «защита» не исчезала.

А как же криминальный гипноз?

Конечно, известны случаи, когда гипноз применялся в преступных целях — например, чтобы завладеть чужими деньгами или ценностями. Но здесь важно понимать: гипноз не превращает человека в преступника, он лишь использует уже существующие психологические уязвимости, такие как тревожность, доверчивость, стремление к спасению близких, страх за свою жизнь.

Гипноз не даёт власти над человеком, но может временно обойти сознательный контроль. Однако это — обход, а не уничтожение критического мышления. Человеческое «Я» остаётся на месте. И при команде, противоречащей глубинным нормам (например, «Убей!»), большинство людей автоматически выходит из транса.

Но всё же бывают исключения? Да, есть крайне редкие и спорные случаи, когда под воздействием гипнотического транса человек совершал противоправные действия. Однако каждый такой случай требует внимательного анализа. Чаще всего речь идёт о людях с повышенной внушаемостью, ослабленным критическим мышлением, склонностью к подчинению, либо — уже существующими криминальными установками или агрессивными импульсами.

В таком случае гипноз становится не причиной, а спусковым крючком, своеобразным «разрешением» на действие, к которому человек внутренне был уже склонен.

Например, в одном из громких судебных процессов в США фигурант утверждал, что ограбил банк «по приказу» гипнотизёра. Однако экспертиза показала, что он был ранее судим, тщательно планировал преступление, и гипноз, скорее всего, использовался как попытка снять с себя ответственность.

Можно ли считать человека преступником, если он действовал под влиянием внушения? Или он — жертва, потерявшая контроль над собой?

Здесь есть ряд юридических сложностей.

Главная проблема — невидимость внушения. В отличие от удара или кражи, гипноз не оставляет на теле синяков, на одежде — следов, а в комнате — отпечатков пальцев. Это психологическое воздействие без вещественных доказательств. В протоколе не запишешь: «произошло внушение на сумму 100 000 рублей».

Как доказать внушение в суде? Даже если пострадавший уверен, что им «завладели», этого недостаточно. Суд требует доказательств, а внушение не фиксируется ни на видео, ни в аудиозаписи. В такой ситуации всё сводится к интерпретации: было ли это давление, манипуляция, гипноз — или просто обман?

Можно ли признать невменяемым? Если человек, поддавшийся внушению, совершил преступление — можно ли его оправдать? Юридическая формула невменяемости требует наличия психического расстройства, мешающего осознавать значение своих действий. Но гипноз — не болезнь и не патология.

Таким образом, в большинстве случаев человек сохраняет юридическую ответственность, даже если утверждает, что «его загипнотизировали». Суд задаёт вопрос: «А почему вы не сопротивлялись? Почему не обратились в полицию сразу?» — и чаще всего воспринимает гипноз как форму обмана, а не как лишение воли.

В юридической практике такие случаи чаще всего квалифицируются как мошенничество. Да, внушение — это не удары и не угрозы, но, если в результате человек передаёт деньги, имущество или подписывает документы, наступают юридические последствия.

Однако проблема остаётся: докажи, что был именно гипноз. А если пострадавший просто доверился, потому что «врач был в белом халате и уверенно говорил»? Это уже не гипноз, а обман, и его сложнее классифицировать.

Когда всё уже произошло, и жертва в растерянности заявляет: «Я отдала всё — и не понимаю, как», на сцену выходят судебные психологи и психолингвисты. Их задача — по горячим следам (а чаще уже по остывшим) реконструировать то, что произошло. Это похоже на криминалистику, только вместо отпечатков пальцев они изучают слова, интонации и особенности поведения.

Что они ищут?

Нестандартные речевые формулы. Например: «Только вы можете спасти своих близких» или «Только сейчас у вас есть шанс избежать беды». Эти конструкции неслучайны: они нагружают жертву особой миссией, вызывают страх и чувство срочности.

Поведенческие маркеры транса. Замирание, заторможенные движения, провалы в памяти. Психолог фиксирует: человек действовал «как во сне», а значит, был в состоянии внушённой уязвимости.

Приёмы НЛП. Даже если сама наука к НЛП относится скептически, эксперты отмечают, что манипуляторы активно используют его технику: якорение, рапорт, искусственные паузы и смены темпа речи.

Работа эксперта в таких случаях сродни разбору «чёрного ящика». Только вместо прибора — человеческая память, со всеми её искажениями и провалами. Нужно понять: где обычный разговор, а где — целенаправленное внушение, отследить, какие фразы могли «обойти» критическое мышление, и показать это суду.

Но здесь возникает проблема. Экспертное заключение — это не приговор, а всего лишь мнение. Суд может его учесть, а может и отклонить. И защита обычно старается именно на этом сыграть: «Субъективно! Недоказуемо! Всё надумано!» В итоге научная тонкость превращается в поле битвы адвокатов, где слова «транс» и «НЛП» звучат как заклинания, а судья пытается решить — это реальное воздействие или просто «жертва сама виновата».

Ирония в том, что психолингвисту приходится доказывать не только то, что манипуляция была, но и то, что сам он не шаман с бубном. А ведь, если вдуматься, именно такие эксперты и остаются последней надеждой показать: внушение — это не мистика, а конкретный психологический приём, который можно разобрать по косточкам.

Главная трудность — реконструкция. Часто остаются только слова пострадавшего: «я ничего не помню», «было чувство, будто я во сне», «я не мог отказать». Но где граница между гипнозом и самовнушением? Где заканчивается доверие — и начинается преступление?

«Я просто смотрел ей в глаза»

В 2009 году в одном из городов Подмосковья 70-летняя женщина добровольно отдала «экстрасенсу» крупную сумму денег — более 300 000 рублей. По её словам, мужчина, представившийся целителем, лишь спросил, болеет ли она, посмотрел ей в глаза и заговорил «загадочным голосом». Она не помнит, как сняла деньги в банке и передала ему «на очищение ауры».

Когда дело дошло до суда, защита утверждала:

— Обвиняемый никого не заставлял, не угрожал, не трогал. Деньги переданы добровольно. Где преступление?

Потерпевшая настаивала:

— Это было как наваждение. Я будто не собой была. Мне внушили!

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу. Эксперт указал, что в речи «целителя» могли содержаться внушающие конструкции, но это не доказывает наличие гипноза и не отменяет осознанности действий потерпевшей. В итоге дело переквалифицировали на мошенничество, а гипноз остался лишь на уровне предположений.

Многие думают: если уж кто-то владеет гипнозом, то сопротивляться бесполезно. Но на самом деле это не так. Гипноз — это не магия, а психотехнология, основанная на сотрудничестве. И если вы не даёте на него внутреннего согласия — он не работает. Главное — распознать попытку внушения вовремя.

Насторожитесь, если…

...вы вдруг теряете ощущение времени, «выпадаете» из реальности, не можете вспомнить, как прошли последние минуты.

...собеседник говорит медленно и монотонно, словно убаюкивает.

...он часто прикасается к вам, держит руку, гладит по плечу — контакт важен для установления внушаемого состояния.

...фразы звучат словно по кругу: «Успокойтесь… Всё хорошо… Вы можете доверять…»

Что делать?

Главное правило простое: прервать контакт. Чем быстрее вы оборвёте разговор, тем меньше шансов, что вас «продавят». Да, вы можете показаться грубым, но лучше на минуту выглядеть невежливым, чем на всю жизнь остаться без кошелька или с «заряженной водой» за месячную зарплату.

Как действовать на практике?

Физический разрыв. Отойдите, отвернитесь, прекратите разговор. Особенно важно — не смотреть в глаза. Зрительный контакт — это не просто «вежливость», а главный канал внушения. Улыбающийся мошенник ждёт именно этого: глаза в глаза, и вот вы уже «подключены» к его игре.

Тактильный «будильник». Внесите в ситуацию телесный дискомфорт: ущипните себя, наступите на ногу, сильно зажмите запястье. Это простой, но эффективный приём: боль возвращает контроль, словно вы дёрнули аварийный стоп-кран в поезде.

Фраза-якорь. Произнесите про себя короткую формулу: «Я сам контролирую ситуацию. Это моя воля». Такие внутренние «пароли» помогают удержать рамки, особенно если манипулятор пытается вас загнать в эмоциональную яму.

Критическое мышление. Самая надёжная защита. Чем меньше в вас легковерия, тем труднее вас «включить» в чужой сценарий. Учитесь распознавать приёмы: там, где слишком много «срочности» и «ужаса», почти всегда кроется манипуляция. Где забота звучит слишком напористо — там чаще всего начинается торговля вашим доверием.

Профилактика. Как и в медицине, лучше заранее укрепить иммунитет. Читайте, интересуйтесь, тренируйте внимание к словам. Чем лучше вы знаете, как работает риторика, тем труднее поймать вас на дешёвые трюки.

Один уличный фокусник как-то метко сказал: «Я не гипнотизирую людей. Я просто ловлю тех, кто не хочет думать». И в этом, пожалуй, суть.

Гипноз — штука не магическая. Он не заставит вас летать или читать мысли, но в умелых и нечистых руках вполне может заменить и лупу, и дубинку, и волшебную палочку. Главное — помнить: любая магия внушения разбивается о простое человеческое «нет».

Не всё, что нам внушают, — правда. Но и не всякая «чепуха» оказывается выдумкой. Бывает, человек и вправду «подарил» сумку с валютой незнакомцу на вокзале — просто потому, что кто-то убедительно попросил. Без оружия. Без угроз. С тёплым голосом и мягким взглядом.

А потом сидит бедняга, чешет затылок — и сам не понимает, что произошло. Внушение? Психологический трюк? Или просто «мозг ушёл в отпуск»?

Вот в чём фокус: гипноз сам по себе не опасен. Опасны гипнотизёры с амбициями Остапа Бендера и харизмой мадам Крюк. Они-то и превращают безобидный психологический приём в инструмент коварства.

Так что мораль проста: развивайте критическое мышление, берегите голову и не давайте ей уснуть наяву. Помните, если кто-то внезапно заговорил медленно, коснулся вашей руки и попросил «ничего не бояться» — самое время ущипнуть себя, и не только в переносном смысле.

В конце концов, настоящая защита — это не амулет от сглаза, а мозг, который вы включаете вовремя. И пусть он всегда будет в режиме «антивнушение».