Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ХОДЯТ СЛУХИ ТУТ И ТАМ

Сколько сплетен разъедает, словно моль!

Владимир Высоцкий

В 2023 году в индонезийской провинции Высокогорное Папуа произошли массовые беспорядки: двенадцать человек погибли, двадцать три получили травмы. И виноваты во всём… слухи. Да-да, самые обычные слухи — эти бесплатные «газеты для бедных», которые не нуждаются ни в редакторах, ни в фактах, ни даже в здравом смысле.

По стране разлетелась история о похищениях детей, и разлетелась так же быстро, как бесплатные пакеты на рынке. Источник оказался более чем «достоверный»: четверо школьников, у которых, очевидно, богатое воображение, но явно нет богатого опыта общения с последствиями своих фантазий. Их сказочка про «таинственных похитителей» сначала прозвучала как детская страшилка у костра, но уже через пару дней стала полноценным блокбастером — с толпами, драками и самосудом.

Подключились социальные сети, где, как известно, «если это написано, значит, это правда». Дальше всё пошло по знакомому сценарию: появились «заинтересованные лица», которые тут же превратили слух в оружие — мигрантов объявили врагами народа, власти — соучастниками, а всех несогласных — «подозрительными элементами».

Результат? Толпы, охваченные праведным гневом. Женщину вытащили из полицейского участка и сожгли — прямо как в мрачном средневековье, только смартфоны у зрителей были поновее. Психически больного мужчину, раздававшего конфеты детям, обвинили в похищении и убили. Пятеро торговцев, проезжавших мимо, внезапно стали «похитителями» — и тоже подверглись самосуду.

Вамена, столица провинции, превратилась в арену для очередной серии «Толпа против здравого смысла». Распространился слух о том, что в деревне неподалеку находятся двое преступников, якобы укравших троих детей из семей коренных жителей Папуа. Полиция прибыла «разобраться», но получила в ответ камни. Предупредительные выстрелы лишь подлили масла в огонь — ведь толпа редко умеет различать «в воздух» и «в нас». Дома мигрантов подожгли, люди погибли, полиция потеряла двоих своих сотрудников. В итоге пришлось применять самые крайние меры: восемь зачинщиков убили, более двадцати ранили.

И всё это — из-за детской выдумки, разросшейся до масштабов национальной трагедии. Вот уж действительно: «шёпот на ухо» способен заглушить любые громкоговорители разума.

И это только лишь один из многочисленных примеров того, как такой психологический феномен, как слухи, может оказать самое негативное, разрушающее влияние на состояние правопорядка. Так почему же слухи обладают такой разрушительной силой? И как вообще бороться с этим «оружием массового воображения»?

Давайте сначала разберёмся: что же такое слухи, если смотреть на них не глазами скептика, а как на полноценный психологический феномен.

Слухи — это информация, передаваемая в массе людей от одного лица к другому, которая не имеет официального подтверждения и часто основывается на неполных или искажённых данных. Это такая себе «информация без паспорта». Документов у неё нет, источников тоже, зато есть отличная способность мигрировать от одного уха к другому. В отличие от официальных новостей, которые хотя бы делают вид, что проверяют факты, слухи живут по принципу «передаю, как слышал».

Распространяются они везде, где только можно: на лавочке у подъезда, в очереди за хлебом, в курилке, в социальных сетях и особенно — в мессенджерах. WhatsApp в этом смысле давно стал главным рупором всемирного «радио ОБС» — «одна бабка сказала».

Слухи — это, в сущности, вечные хамелеоны: они подстраиваются под интересы и потребности группы. В рабочем коллективе это будут слухи о грядущих сокращениях (даже если директор всего лишь кашлянул на совещании). В маленькой деревне — о том, кто с кем виделся на сеновале. В большой политике — о коварных заговорах и тайных планах, которые якобы «вот-вот раскроются».

Во-первых, слухи всегда балансируют между правдой и вымыслом. Иногда они звучат правдоподобно, иногда содержат крошки реальных фактов, а иногда это чистой воды фантазия уровня «племянник троюродного соседа видел своими глазами». Но главный их признак — отсутствие проверки. Проверенная информация перестаёт быть слухом и превращается просто в знание.

И тут любопытный парадокс: слух может со временем подтвердиться фактами. Тогда он гордо снимает маску «сплетни» и становится «официальной информацией». Но чаще всего путь обратный: даже если слухи и оказываются правдой, они приходят в таком виде, что оригинал уже не узнать. Как в детской игре «испорченный телефон»: начиналось с «у соседа родился котёнок», а к пятому пересказу выходит «сосед занимается нелегальной торговлей тиграми».

Во-вторых, слухи всегда путешествуют «из уст в уста» — классическая эстафета, где палочка передаётся не спортсменами, а словами. И чем больше этапов, тем меньше похоже на оригинал. В итоге выходит не столько передача информации, сколько массовый конкурс «Кто лучше приукрасит». Каждый новый рассказчик чувствует себя немного Гоголем или хотя бы сценаристом дешёвого сериала — добавляет детали, эмоции, иногда спецэффекты.

Распространяются слухи где угодно: в офисной курилке, где «инсайдеры» знают всё о будущих увольнениях; на школьном дворе, где «надёжные источники» — это двоечники с богатой фантазией; на лавочке у подъезда, где штаб-квартира международного «радио ОБС» («одна бабка сказала»); в соцсетях, где любой пост с заголовком «СРОЧНО!!!» автоматически считается истиной в последней инстанции.

В-третьих, слухи питаются непроверенной информацией. В них нет ни ссылок на документы, ни печати «копия верна». Поэтому они уязвимы к искажениям и фантазиям. По сути, слух — это как рыба без головы: вроде бы узнаваемая форма, но проверить, что это за вид, уже невозможно.

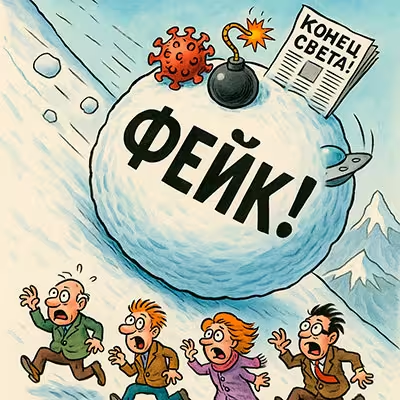

В-четвёртых, почти каждый слух начинается с крошечного зерна истины. Но дальше включается «эффект снежного кома»: на этот крошечный факт налипают подробности, версии и «свидетельства очевидцев», которых, как правило, никто никогда не видел. В итоге «сосед задержался на работе» превращается в «соседа похитили инопланетяне, и правительство скрывает правду».

В-пятых, слухи распространяются по всем возможным каналам связи. Когда-то хватало соседской лавочки и очереди за колбасой, теперь же в арсенале — Facebook, X, WhatsApp, Telegram и десятки других цифровых рупоров. Нажал кнопку «поделиться» — и твоя версия событий уже улетела в космос, где её с одинаковым энтузиазмом читают твоя бабушка, твой одноклассник из Ташкента и какой-нибудь случайный рыбак из Перу. В результате слухи, как старые актёры, переживают своё «второе рождение» — только теперь сцена у них глобальная, а зрителей в миллионы раз больше.

В-шестых, сила слухов в их эмоциях. Они цепляют не ум, а нервы. Страх, тревога, любопытство, радость — выбирай любую эмоцию, и слух найдёт, за что дёрнуть. Именно поэтому люди так любят делиться ими: кто-то ради того, чтобы «проверить реакцию», кто-то для самоутверждения («я знал это первым!»), а кто-то просто потому, что скучно в маршрутке и хочется почувствовать себя важным носителем «секретной информации».

В-седьмых, слухи питаются социальным подтверждением. Стоит услышать одно и то же от трёх разных людей — и всё, мозг считает, что это уже почти научный факт. «Если трое коллег сказали, что будут сокращения, значит, точно так и будет!» — рассуждает сотрудник, уже мысленно собирающий коробку для личных вещей. Так слухи превращаются в самоисполняющееся пророчество: чем больше в них верят, тем реальнее они становятся.

Слухи всегда были важным инструментом социального взаимодействия. Они влияют на общественное мнение, управляют поведением людей и иногда способны переворачивать историю с ног на голову. Поэтому понимание того, как они распространяются и какие факторы этому способствуют, — это не просто академический интерес, а вопрос выживания цивилизации. Иначе завтра кто-то запустит слух о конце света, и половина населения планеты бросится закупать гречку и туалетную бумагу.

История человечества — это, среди прочего, история слухов. Они меняли форму, стиль и способы распространения в зависимости от эпохи и технологий, но их суть оставалась неизменной: немного страха, немного домыслов, побольше эмоций — и вот уже толпа готова действовать.

В древние времена слух был практически единственным источником информации. Газет не существовало, телевидение пока не изобрели, так что роль CNN играли торговцы и бродячие певцы. Они приносили новости из соседних земель: «говорят, идёт войско» или «в деревне через реку чума». В результате слухи о войнах и болезнях распространялись быстрее самих войн и болезней. Паника была мгновенной: достаточно было беглого вестника, который крикнет «идут враги!», — и деревня уже собирает пожитки, а куры летят во все стороны.

С появлением печатного станка слухи получили апгрейд — теперь они выходили в твёрдой обложке. Письма, памфлеты, брошюры — всё это позволяло упаковывать слухи под видом «полезного чтива». Особенно активно это использовалось во времена Реформации: листовки против католической церкви с примесью сплетен расходились так же бойко, как свежая выпечка на ярмарке.

В XVIII веке слухи окончательно почувствовали свою силу. Перед Французской революцией они гуляли по Парижу с видом истинных знатоков: рассказывали о коррупции, о том, что король пустил страну по миру, и что аристократы купаются в роскоши. Газеты и памфлеты щедро помогали раздувать недовольство. В 1789 году слух о том, что королевские войска вот-вот разгонят Национальное собрание, превратился в искру, от которой полыхнул пожар. Толпа вышла на улицы и взяла Бастилию — потому что «все говорят, что они уже идут». Вот так слух, казалось бы, эфемерный и невидимый, стал катализатором, изменившим ход мировой истории.

С появлением телеграфа, телефона и радиовещания слухи получили новые «ускорители» — теперь им больше не нужно было шагать пешком из деревни в деревню. Информация начала перемещаться мгновенно и охватывать огромные аудитории. А вместе с этим появилась и новая угроза: массовая дезинформация в промышленных масштабах.

Классический пример — радиопостановка по роману Герберта Уэллса «Война миров», прозвучавшая в США в 1938 году. Казалось бы, обычная художественная фантазия: диктор вдохновенно рассказывает о том, как марсиане высаживаются на Земле. Но слушатели решили, что это вовсе не постановка, а самый настоящий репортаж с места событий.

И понеслось. Люди начали передавать друг другу «страшные новости» — кто-то клялся, что лично видел вспышки залпов инопланетян, кто-то уверял, что почувствовал запах их отравляющих газов. Паника разрослась: одни спешно прятались в подвалах, другие собирали чемоданы, чтобы бежать как можно дальше. Самые решительные приходили в полицейские участки с оружием — готовы были, не меньше, чем Рэмбо, защитить родину от марсианского вторжения. Нью-йоркская полиция только за 15 минут получила более двух тысяч звонков.

Правда, позже степень паники несколько преувеличили, но этот случай всё равно вошёл в историю как блестящая иллюстрация того, что слухи и дезинформация могут сделать с массами. Оказалось, что люди куда быстрее поверят в пришельцев с Марса, чем в необходимость включать критическое мышление.

Ну а с появлением интернета и социальных сетей слухи наконец-то вышли на мировой уровень. Теперь они путешествуют не пешком и не по телеграфным проводам, а мчатся со скоростью света, разлетаются по всему миру в формате постов, мемов и голосовых сообщений от «надёжного источника».

Примеры искать не надо — мы все ещё слишком хорошо помним пандемию COVID-19. Каждый стал невольным слушателем этого глобального «радио ОБС» в онлайне. Соцсети были завалены сообщениями о том, что вирус якобы создан в лаборатории и специально выпущен — для зла, прибыли или просто «чтобы посмотреть, что будет». Теории заговора множились быстрее, чем сами вирусные частицы, а доверие к официальным источникам информации таяло на глазах.

Особенно отличились «народные медики». Они предлагали лечиться всем, что под руку попадётся: чесноком, алкоголем, витамином D и даже горячими ваннами с содой. В Иране слух о том, что метанол якобы защищает от коронавируса, обернулся массовыми отравлениями и смертями. Люди искренне верили, что лучше выпить яд, чем прислушаться к врачам.

Ходили слухи и похлеще: маски не просто бесполезны, а опасны; 5G-вышки распространяют вирус; вакцины содержат чипы, вызывают бесплодие и, возможно, тайно подчиняют волю своему хозяину (видимо, Биллу Гейтсу). Сатира тут даже не нужна — сами утверждения звучат как пародия, если бы не трагические последствия.

Соцсети — Facebook, Twitter, WhatsApp и прочие — стали главными «звуковыми колонками» для этой дезинформации. Паника усиливалась: люди скупали гречку и туалетную бумагу, создавая искусственный дефицит. Слухи о закрытии предприятий и крахе экономики доводили до панических распродаж акций на фондовых рынках. И всё это — из-за нескольких абсурдных сообщений, которые набирали лайки быстрее, чем официальные заявления ВОЗ.

Пандемия COVID-19 наглядно показала: слухи и дезинформация могут быть куда опаснее самого вируса. Лекарство от коронавируса нашли, а вот от «информационной заразы» вакцины до сих пор нет.

Слухи невозможно искоренить или запретить — ими пользуется большинство населения. Почему? Ведь каждый из нас прекрасно знает: «слухам верить нельзя». Но стоит появиться очередной «сенсации», и мы уже с радостным азартом пересылаем её друзьям. Это как с пирожками на вокзале: все понимают, что там сомнительная начинка, но оторваться невозможно.

В чем же дело?

Одной из важнейших причин распространения слухов является недостаток информации.

Недостаток информации является мощным двигателем распространения слухов. Он может быть результатом различных факторов, таких как отсутствие прозрачности со стороны властей, цензура, медленные темпы распространения информации или сложность самой информации. Пустота, как известно, долго не терпит вакуума: если официальные источники молчат, на сцену выходят слухи. Власти запаздывают с комментариями? Отлично! Цензура блокирует подробности? Прекрасно! Новость слишком сложная для понимания? Идеально! Слух заполняет дыру в реальности так же быстро, как вода дырку в корабле. Правда, вместо спасения получается ещё один айсберг. Слухи заполняют пустоту, создавая иллюзию знания и понимания.

Это тесно связано с врожденной потребностью человека в получении информации. Люди тянутся к ясности, как кот к запаху рыбы. Когда информации нет, возникает когнитивный диссонанс — внутренний зуд оттого, что мир выглядит неполным и противоречивым. Это состояние дискомфорта из-за противоречивых или неполных сведений. Чтобы этот зуд снять, человек охотно верит в любую «простую версию» происходящего. Пусть она нелепа, зато понятна. А понятное всегда кажется правдоподобным.

Но важно: не всякий дефицит информации порождает слухи. Если вам не рассказали, когда откроется новый киоск с шаурмой на автовокзале — никто не будет расстраиваться и придумывать конспирологические версии. Для того чтобы дефицит информации привёл к распространению слухов, тема должна быть значимой и интересной для людей. Это может быть связано с личной безопасностью, социальными изменениями, экономическим положением или любыми другими аспектами жизни, которые важны для индивидов и общества. Дефицит информации должен касаться значимых вещей: здоровья, безопасности, денег, политики. Всё то, что трогает нервы. Добавь немного страха, надежды или любопытства — и вот уже слухи разносятся быстрее, чем утренние мемы в Telegram.

Особенно питательной почвой для слухов оказываются неопределённость и тревога. Неопределённость возникает в ситуациях, когда люди не обладают достаточной информацией для принятия решений или понимания происходящего. Вспомните начало пандемии COVID-19: вирус непонятный, данных мало, учёные сами разводят руками. В такой туманной атмосфере слухи цвели пышнее любых садовых кустов.

А тревога — идеальное удобрение для этих растений. Когда человек тревожится, ему срочно нужно что-то, что даст объяснение и хоть иллюзию контроля. Вот тут и приходит слух, добрый спаситель, который говорит: «Не бойся, я всё объясню». Правда, объяснения обычно из разряда «маски бесполезны, зато чеснок помогает». Но в условиях стресса даже такая версия кажется глотком воздуха.

Неопределённость и тревога — вот настоящий парник для слухов. И чем жарче там эмоции, тем быстрее всходит урожай.

Известные исследователи природы слухов – американские психологи Г. Олпорт и Л. Постмэн в своей книге «Психология слухов»[1] предложили формулу, объясняющую распространения слухов с учетом указанных выше факторов.

Формула имеет следующий вид:

R = I х A,

где:

R — сила или интенсивность слуха.

I — важность или интересность слуха.

A — неопределённость или двусмысленность информации.

Эта формула помогает понять, почему некоторые слухи распространяются быстрее и шире других. Например, если слух имеет высокую значимость для людей (высокое значение I) и информация по этой теме очень неопределённая (высокое значение A), слух будет иметь высокую силу R и быстро распространяться.

Формула также подчеркивает важность управления информацией: предоставление ясной и точной информации может снизить неопределённость и, соответственно, уменьшить распространение слухов.

Есть ещё одна важная причина, почему слухи живут и побеждают: это наша вечная потребность чувствовать собственную значимость. Мы все хотим быть важными, влиятельными и хотя бы чуточку нужными. Но если не получается открыть новый стартап или написать бестселлер, всегда можно блеснуть тем, что «знаешь больше других».

Вот тут-то слухи и приходят на помощь. Пересказчик слухов — это своего рода «носитель эксклюзива». В глазах слушателей он выглядит как осведомлённый инсайдер, почти что шпион с доступом к секретным архивам. «Только никому не говори, я тебе по большому секрету...» — и всё, статус в группе вырос, а чувство значимости расправило плечи.

Кроме того, совместное обсуждение слухов прекрасно работает как социальный клей. Люди сплачиваются вокруг «тайной информации», обсуждают, спорят, строят версии. Это как маленький клуб по интересам: у кого-то настольные игры, у кого-то рыбалка, а у кого-то — обсуждение, кто и с кем был замечен у подъезда.

Но слухи — это не только способ почувствовать себя «в теме», но и инструмент влияния. Передавая нужную «информацию», можно аккуратно подталкивать других к определённым мыслям и действиям. Человек, который запустил слух, на какое-то время становится дирижёром — и толпа охотно играет по его нотам.

По сути, каждый активный распространитель слухов — это маленькое новостное агентство без лицензии, но с безлимитным тарифом на фантазии. И что самое удивительное — подписка на этот контент бесплатная, а аудитория всегда лояльна. Главное, чтобы слушатели кивали с уважением: «Ну ничего себе, ты всегда всё знаешь первым!»

Бывает и так, что люди пускают слухи вовсе не ради власти или статуса, а ради… души. Слухи становятся своеобразной эмоциональной компенсацией. Когда тревожно, грустно или ощущаешь себя недооценённым, можно не записываться к психотерапевту, а просто позвонить подруге и сказать: «А ты слышала?..» — и на душе сразу теплее.

Слухи в таком случае работают как универсальная таблетка: снимают тревогу, поднимают настроение, возвращают чувство собственной значимости. Если в жизни дефицит радости — обсуждение свежей «сенсации» возвращает её хотя бы ненадолго. А уж когда собеседник в ответ широко раскрывает глаза и шепчет: «Да ты что! Не может быть!» — самооценка моментально подскакивает вверх, как курс доллара в кризис.

Кроме того, слухи прекрасно лечат от одиночества. Совместное обсуждение создаёт ощущение, что ты «в стае», что у тебя есть компания и даже цель. В такие минуты человек чувствует себя не одиноким индивидуумом, а полноценным участником «клуба посвящённых».

В итоге сплетни становятся своеобразной эмоциональной разрядкой: кто-то идёт в спортзал, кто-то пишет дневник, а кто-то выбирает другой способ — звонит соседке и начинает: «Ну ты только никому не говори...»

Слух как форма терапии прост и доступен: бесплатно, без рецепта и с мгновенным эффектом. Правда, побочные явления у такого «лекарства» бывают посильнее, чем у самых жёстких антидепрессантов.

Когда мы говорим о причинах распространения слухов, то нельзя забывать про их новый «двигатель прогресса» — корысть. В современном обществе, где социальные сети стали обязательным приложением к жизни, слухи нередко запускаются не ради истины, а ради трафика и монетизации.

Теперь слух — это не просто «одна бабка сказала», а полноценный стартап. Одни хотят внимания, другие — подписчиков, третьи мечтают о спонсорских контрактах. И ведь работает: запусти в сеть сенсацию вроде «вакцины превращают людей в зомби», и просмотры взлетят быстрее биткоина на хайпе.

Корыстные мотивы здесь прозрачны до смешного: чем больше лайков, репостов и комментариев, тем выше шанс превратить своё «эксклюзивное разоблачение» в звонкую монету. Слух становится не просто развлечением, а инвестиционным инструментом.

Скандальные новости лучше всего продаются. Чем страшнее заголовок и нелепее история, тем охотнее её пересылают. Публика жадно глотает такие байки, потому что они «интересные». А если потом окажется, что это враньё? Ну и что. Главное — вовлечённость.

В результате слух превращается в товар. Его можно упаковать в яркий кликбейт, продать через рекламу, «подогреть» донатами и даже использовать как маркетинговый инструмент: чем громче сенсация, тем жирнее рекламный контракт. Не жизнь, а мечта — и всё это на костях доверчивой аудитории.

Фактически, современные «кузнецы слухов» — это такие инфо-фермеры: сеют дезинформацию, собирают лайки, и урожай идёт в карман. Главное, чтобы поле не пересохло от недостатка доверчивых читателей.

Вот так и получается, что слухи сегодня — это не только психологический феномен, но и отличный бизнес-проект. И пока один сосед по старинке пересказывает, «что слышал на рынке», другой сосед зарабатывает на этом миллионы просмотров и сотни долларов рекламы.

Ну и, наконец, самые опасные слухи — это те, что запускаются не ради развлечения и даже не ради лайков. Их цель куда мрачнее: социальный и экономический саботаж, подрыв репутации конкурентов, дестабилизация общества и удар по доверию к властям.

Здесь слухи становятся оружием массового поражения. Их используют как гранаты — кидают в толпу и ждут, когда начнётся паника. В отличие от обычных «квартирных пересудов», эти слухи тщательно готовят: добавляют щепотку правды для вкуса, заливают соусом конспирологии и подают горячими через медиа и соцсети.

Эффект от них разрушителен. Массы людей, подогретые слухом, легко выходят на улицы, устраивают беспорядки и погромы. Достаточно одного «инсайда» вроде «правительство уже печатает новые налоги» или «врачи скрывают смертельные последствия вакцинации» — и толпа готова действовать с той же страстью, с какой болельщики идут на дерби.

По сути, это уже не слухи в бытовом смысле, а провокации. Их категория отдельная — «провокационные слухи». Здесь ставки высоки: речь идёт не о том, кто в офисе получит премию, а о том, кто в стране получит власть. И если бытовые слухи можно сравнить с кухонными сплетнями, то провокационные — это политический киберпанк с примесью диверсии.

И самое печальное: работают они безотказно. Толпа редко требует доказательств, зато охотно верит в то, что подогревает её страх и злость.

Слухи могут возникать как непреднамеренно, так и вполне осознанно. И тут важно понимать разницу: первые рождаются случайно, как сорняки на огороде, вторые же выращиваются тщательно, как элитные сорта винограда — только для того, чтобы потом сделать из них «ядовитое вино».

Непреднамеренные слухи — это та самая «классика жанра». Люди пересказывают услышанное, даже не догадываясь, что несут чепуху. Мотивы у них, в общем-то, благородные: предупредить других о грозящей опасности, поделиться важной новостью или просто не удержаться от «интересного рассказа». В результате получается типичная история: «я не знаю, правда ли это, но мне сказали…» — и дальше цепочка понеслась. По дороге слух, как снежный ком, обрастает домыслами и деталями: чем больше пересказов, тем страшнее становится.

Умышленные слухи — это уже совсем другая песня. Здесь всё делается осознанно, с конкретной целью. Корысть? Конечно. Манипуляция толпой? Безусловно. Политические кампании? А как же! А иногда просто «ради прикола» — интернет-тролли ведь тоже должны где-то реализовывать своё чувство юмора.

Особое удовольствие от этого процесса получают отдельные представители СМИ и блогосферы. Зачем работать с фактами, если гораздо проще выпускать «горячие домыслы» под соусом «шокирующих сенсаций»? Картинка поярче, заголовок погромче — и всё, трафик обеспечен.

Механизмы тоже давно отработаны: социальные сети, блоги, мессенджеры, мемы, фейковые новости и заголовки уровня «Вы не поверите, что произошло дальше!» стали главным оружием информационных диверсантов. В итоге слух превращается в полноценный медийный продукт — с вирусным эффектом и гарантированной прибылью для своих создателей.

Какое же влияние могут оказать слухи на общественный порядок? К каким конкретно последствиям может привести их распространение? Ответ прост: самым разрушительным.

Циркулирующие слухи способны нанести огромный социальный и психологический ущерб. Это касается и общества в целом, и конкретных людей, чья репутация, судьба или даже жизнь могут оказаться сломаны в одночасье. Иногда достаточно одной искры — и «информационный пожар» охватывает целый город.

Прежде всего, слухи могут вызывать массовую панику. А паника, как известно, плохой советчик и очень быстрый разрушитель. Люди начинают действовать хаотично: бросаются скупать продукты, обналичивать деньги, покидать свои дома или, наоборот, искать «виновных». Подобные реакции нередко перерастают в массовые беспорядки.

Беспорядки, вызванные слухами, почти всегда сопровождаются вандализмом, поджогами и разрушением имущества. Когда толпа возбуждена, границы дозволенного стираются, и человек, который вчера читал сказки ребёнку на ночь, сегодня может оказаться среди тех, кто ломает витрины и переворачивает автомобили.

Особую роль здесь играет психологический механизм социального заражения. Люди склонны копировать поведение других, особенно в условиях неопределённости и страха. Если один начинает паниковать, второй уже нервно оглядывается, третий подхватывает это настроение — и вот вся группа заражена эмоцией. Паника распространяется быстрее любого вируса.

Массовые беспорядки подрывают доверие к государственным институтам и властям. Кажется, что правительство «не контролирует ситуацию», что закон «не работает». Это создаёт почву для политической нестабильности и усиливает недовольство населения.

Таких примеров в истории бесчисленное множество: слухи о нехватке продуктов приводили к паническим закупкам и пустым полкам магазинов; слухи о политических заговорах заканчивались уличными протестами; слухи о «виновниках всех бед» разжигали вражду между этническими и социальными группами. Каждая подобная вспышка подтверждает: слухи — это не безобидные пересуды, а фактор, способный дестабилизировать жизнь целых обществ.

Именно поэтому распространение слухов нельзя недооценивать. Они кажутся эфемерными, «всего лишь словами», но последствия этих слов бывают куда тяжелее, чем последствия многих реальных действий.

Всем известно об Ошских событиях 2010 года, которые привели к огромным человеческим жертвам и страданиям. И слухи здесь сыграли весьма зловещую роль.

Ошский регион весьма сложный в этническом плане. Помимо кыргызского населения, он населен весьма многочисленной узбекской диаспорой. К сожалению, с конца 80-х годов прошлого века межэтнические отношения были здесь весьма напряженными. Регион напоминал бочку с порохом, к которой надо было всего лишь поднести спичку, чтобы она разнесла все вокруг. Этому были и политические, и экономические причины. Но не будем в них углубляться – нас интересует другой вопрос.

Роль такой спички сыграл банальный бытовой конфликт между молодыми людьми кыргызской и узбекской национальности в ночь на 11 июня 2010 года в центре г. Ош. По словам очевидцев верх в драке одержали узбеки и это привело к тому, что по всему городу побежали «гонцы» с криками «Наших бьют!». Они начали распространять провокационные слухи о том, что узбеки организовали массовые нападения на кыргызов, убивая женщин и детей. Большую ярость вызвал слух о том, что узбеки ворвались в одно из женских студенческих общежитий и устроили массовое изнасилование девушек кыргызской национальности.

Несмотря на то, что эти слухи ничем не были подкреплены, «спичка» была зажжена. Толпы погромщиков из числа киргизской молодёжи, вооруженные палками, обрезками арматуры, холодным и огнестрельным оружием, при поддержке захваченных БТР, врывались в махалли (кварталы), населённые узбеками, поджигали дома, вместе с их жителями, расстреливали людей на улицах.

Город подвергся нашествию мародеров. Несколько дней не умолкали автоматные очереди и взрывы, в больницы поступали все новые жертвы. В те дни в городе было немало провокаторов, которые стравливали кыргызов и узбеков, распространяя страшные слухи о насилии как с одной стороны, так и с другой.

Сотни тысяч узбеков оставили свои дома и бежали, спасая жизни. Слухи подогревали панику среди этих людей, в результате которой несколько человек погибли под ногами толпы. Только Узбекистан в те дни принял более 100 тысяч беженцев, большинство из них – женщины и дети. Позже ООН сообщила, что в целом около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта. По официальным данным, погибли 447 человек, несколько тысяч были ранены, сожжены полторы тысячи домов. По неофициальным – в 3-4 раза больше. Разрушена была вся инфраструктура области, нанесен большой экономический урон стране. Но самое главное – нанесен непоправимый ущерб межнациональным отношениям.

Вот такой разрушительной силой обладают слухи — и подобных примеров можно найти немало во все времена и в разных странах. Особенно ярко эта сила проявляется в политике, где слухи давно стали не просто побочным продуктом, а настоящим инструментом борьбы, могут использоваться для политической манипуляции.

Политические деятели и группы интересов применяют слухи так же уверенно, как пианист использует клавиши. В предвыборных кампаниях это особенно заметно: люди ищут информацию, хотят понять, «за кого голосовать», и именно в этот момент в пространство вбрасываются слухи. Обычная логика такова: чем меньше фактов, тем больше места для вымысла.

Слухи здесь играют роль дешёвого, но очень эффективного оружия. В отличие от официальной рекламы, которую надо оплачивать, слухи распространяются сами, как вирус. Достаточно «подкинуть» фразу: «А вы слышали, что этот кандидат…» — и дальше работает народная молва. Одни перескажут возмущённо, другие иронично, третьи добавят собственные «подробности» — и вот уже противник выглядит как минимум подозрительно.

Использование слухов для политической манипуляции — это не безобидная игра, а инструмент, способный подорвать доверие к государственным институтам, вызвать волнения и даже эскалацию насилия. Слухи дискредитируют оппонентов, сеют атмосферу страха и паники, подталкивают общество к нестабильности.

История полна подобных примеров: от придворных интриг, когда монарха свергали из-за слуха о его «преступлениях», до современных выборов, где кандидатов топят с помощью «эксклюзивов» из анонимных Telegram-каналов. Сегодня это называют информационной войной, но, по сути, это всё то же самое старое доброе «одна бабка сказала», только в цифровой упаковке и с бюджетами в миллионы долларов.

Поэтому противодействие политическим слухам — задача не только государства, но и общества. Нужно развивать критическое мышление, укреплять независимые институты проверки фактов и, главное, улучшать коммуникацию между властью и гражданами. Если этого не делать, слухи будут и дальше выполнять роль «теневого правительства», которое управляет эмоциями людей эффективнее, чем любые официальные постановления.

К каким ещё последствиям могут привести слухи? Да практически ко всем, какие только можно вообразить. Они умеют управлять общественными настроениями и поведением, словно невидимый режиссёр, который ставит пьесу без репетиций, но с полными залами. Стоит пустить слух — и люди уже иначе воспринимают события, принимают решения и двигаются в массы.

Слухи легко подрывают доверие к важнейшим институтам общества. Достаточно несколько раз повторить: «правительство коррумпировано», «полиция ничего не делает», «суды продажные», — и всё: уважение к институтам тает, как мороженое на солнце. А без доверия даже самые сильные структуры начинают выглядеть как картонные декорации.

Особенно опасны слухи о неспособности полиции справляться с преступностью. Люди начинают верить, что защищать их некому, и берут «правосудие» в свои руки. В результате рождаются движения самообороны, а иногда и самосуды — как в том примере с массовой истерией о похищениях детей. Парадокс в том, что полиция вроде есть, но слух заставляет толпу поверить, что её как бы «нет».

Слухи также становятся идеальным инструментом для распространения дезинформации. Они подрывают общественное спокойствие, мешают принимать здравые решения, создают иллюзию хаоса там, где его могло и не быть. По сути, слухи работают как бесплатная PR-кампания для паники: запускаются легко, разлетаются мгновенно и бьют точно в цель — в нервы общества.

У слухов есть одна поистине убийственная особенность — бешеная скорость распространения. Иногда достаточно пары часов после какого-нибудь события, свидетелями которого были всего два человека и одна собака, — и вот уже весь город знает об этом. Причём в подробностях, которых очевидцы сами никогда не видели.

В эпоху цифровых технологий катализатором этой скорости стали социальные сети. Достаточно нескольких нажатий на смартфоне — и слухи разлетаются по миру быстрее, чем коронавирус по планете в 2020 году. Век паровозов и газетных вырезок давно позади: теперь слуху достаточно одного клика, чтобы стать «вирусным» и достичь миллионов пользователей за время, за которое вы не успеете заварить чай.

Причём скорость распространения слуха обратно пропорциональна численности города. В маленьком городке на сто тысяч жителей слуху надо пару дней, чтобы обойти всех — сначала соседей, потом коллег, потом дальних родственников. А вот в мегаполисе на миллион жителей достаточно двух-трёх часов — и история уже гуляет по чатам, пабликам и новостным каналам. Это и есть парадокс: чем больше город, тем быстрее разгоняется «слуховой двигатель».

Конечно, эти сроки зависят от множества факторов: доступности средств коммуникации, вовлечённости населения и, разумеется, способности властей держать информационный поток под контролем. Но чаще всего контроль заканчивается на уровне официального опровержения, которое, как известно, лишь подливает масла в огонь. Ведь ничто так не укрепляет слух, как фраза «Это неправда!».

Кстати, существовали и интересные эксперименты, которые пытались измерить скорость распространения слухов. По сути, это было похоже на тестирование новой модели спортивной машины: сколько времени нужно, чтобы от нуля разогнаться до «весь город в курсе»?

Ранним утром в одном американском городке два учёных решили устроить эксперимент: проверить, как быстро слухи не просто распространяются, но и превращаются в полноценные романы ужасов. Они сели в автобус, как обычные пассажиры, и начали «случайный» разговор — такой, чтобы и подслушивать вроде бы неудобно, но не подслушать невозможно.

— «Ты слышал?» — заговорщицки шепнул один. — «Из зоопарка сбежал удав!»

Второй сделал глаза размером с блюдца и театрально ответил:

— «Правда? И что теперь делать?»

Публика в автобусе сделала вид, что ей всё равно, но уши у всех тут же выросли сантиметров на пять. Один пассажир схватился за телефон и стал что-то нервно набирать, другой зашептал соседу, а третий, видимо, уже представлял, как завтра будет покупать арбалет в хозяйственном. Атмосфера сгустилась: вот оно — знание, эксклюзив, почти конец света, и ты оказался очевидцем.

К полудню «один удав» успел размножиться до целого зверинца. В разных районах города «видели» крокодила в пруду, тигра в парке и слона, прогуливающегося по центральной улице. Слух рос, как снежный ком: у каждого рассказчика появлялись новые «подробности». Кто-то слышал, что удав заглянул в детский сад, кто-то утверждал, что слон затоптал киоск с мороженым.

Особую прелесть всей истории придавали «свидетели». Всегда находился кто-то, кто «лично видел» крокодила, «сам слышал» рёв тигра или «точно знает» соседа, который столкнулся с удавом в подворотне.

Вечером один из учёных вернулся домой и был встречен женой, которая, сама дрожа от ужаса, прошептала:

— «Ты слышал? В зоопарке пьяный сторож открыл все клетки, и теперь по городу бродят львы, крокодилы и, кажется, даже бегемоты!»

Учёный едва не упал от смеха — в их зоопарке отродясь не водилось ни львов, ни тигров, ни слонов. Но слух к этому времени уже жил своей жизнью, стал самостоятельным чудовищем, которое не то что опровергнуть, — поймать было невозможно.

Пришлось выступать по телевидению, чтобы успокоить граждан и объяснить: никаких зверей на свободе нет, удав никуда не сбегал, и вообще в этом городе удавов не держат. Но эффект оказался предсказуемым: треть горожан не поверила официальным опровержениям. «Раз по телевизору сказали, значит, точно скрывают правду!»

Этот эксперимент наглядно показал: слухи умеют бегать быстрее, чем олимпийские чемпионы, и трансформироваться быстрее, чем хамелеон на радуге. То, что утром начиналось с одного скромного удава, к вечеру превратилось в полноценный зоопарк с крокодилами, львами и пьяным сторожем. Люди, как выяснилось, склонны верить не столько фактам, сколько тому, что «сказал надёжный источник» — будь то соседка, коллега или анонимный аккаунт в соцсетях. А если «источник» ещё и совпадает с мнением большинства, сомнений не остаётся: значит, так и есть!

Вся история подчеркнула простую истину: прозрачное и своевременное информирование населения — это не роскошь, а необходимость. Если власти молчат, слухи говорят за них, и делают это куда громче.

Но последствия слухов — это не только смех и анекдоты, а вполне реальный психологический урон. Они поднимают градус напряжённости, создают атмосферу тревожного ожидания, лишают людей уверенности и рождают чувство беспомощности перед «надвигающимися угрозами». Человек, заражённый слухом, перестаёт работать, отдыхать и думать спокойно — вместо этого он живёт в режиме ожидания катастрофы.

Игнорировать слухи или надеяться, что они «рассосутся сами собой», — всё равно что оставить включённый газ и уйти из дома: может и пронесёт, а может и рванёт. Опыт показывает, что чаще рванёт.

Слухи действуют как цепная реакция: сначала заражают единицы, потом десятки, потом сотни людей. Страх и беспокойство копятся, множатся, и в итоге общество получает хаос вместо порядка.

Поэтому понимание механизмов и последствий распространения слухов — это не академическая прихоть, а практический инструмент. Только зная, как работает эта «информационная инфекция», можно разрабатывать стратегии её нейтрализации и минимизировать её разрушительное воздействие на общество.

Предотвращение слухов — задача неблагодарная и сложная. Это не то, что можно решить одним приказом или указом: «Слухи запретить!» — и все послушно замолкли. Нет, тут нужен комплексный подход: и личные усилия, и системные меры на уровне организаций и общества. Вот несколько направлений, которые помогают держать «информационного зверя» в клетке.

Во-первых, повышение уровня информационной грамотности. Информационная грамотность — это умение отличать новости от бреда, факты от фантазий, а достоверные источники от «каналов экспертов», где главным редактором числится сосед по гаражу. Для этого нужны образовательные программы по критическому мышлению и медиаграмотности, тренинги для сотрудников компаний, студентов и школьников. Идея проста: чем умнее публика, тем меньше у слухов шансов на «вирусную карьеру».

Во-вторых, прозрачность и открытость коммуникации. Слухи питаются туманом и неопределённостью. Чем больше власти и организации молчат, тем громче начинает вещать «радио ОБС». Поэтому регулярные пресс-конференции, брифинги и публикация достоверной информации — лучший способ снизить градус тревоги. А опровержение слухов должно звучать из официальных источников. Правда, здесь важно не перегнуть палку: все знают, что ничто так не укрепляет слух, как фраза «Мы официально заявляем, что это неправда».

В-третьих, развитие доверия в обществе. Если люди доверяют государству, СМИ и друг другу, слухи гибнут от скуки. Недоверие же — это удобренная почва для их бурного роста. Поэтому нужен общественный диалог, поддержка независимых институтов проверки фактов, создание платформ, где граждане и власти хотя бы пытаются услышать друг друга.

В-четвёртых, быстрая и эффективная реакция на слухи. Опровергать слухи надо оперативно. И желательно до того, как они обрастут слонами и тиграми. Для этого нужны специальные службы и отделы по мониторингу и опровержению. А соцсети, вместо того чтобы быть рассадником дезинформации, должны использоваться для молниеносного распространения фактов.

В-пятых, обучение эффективной коммуникации. Доносить информацию до аудитории — это искусство. Иногда одно неосторожное слово превращается в заголовок «Срочно! Грядёт катастрофа!». Поэтому чиновникам, бизнесменам и любым публичным спикерам нужны тренинги по коммуникациям и стратегии правильного общения. Здесь главное — не только что сказать, но и как сказать.

В-шестых, пропаганда ценностей правдивости и ответственности. Общество должно культивировать уважение к фактам и ответственность за слова. Простая мысль: «Сказал — отвечай». Информационные кампании, пропагандирующие правдивость и критическое мышление, помогают формировать культуру, в которой пересказывать слухи «для красного словца» становится просто неприлично.

Предотвращение слухов — это не разовое мероприятие, а бесконечный процесс. Слухи похожи на сорняки: вырвал один, через неделю вырастают два новых. Но системная работа и личная ответственность способны значительно сократить их влияние и сохранить общество более здоровым и информированным.

Когда слух уже пошёл гулять по городу (или по соцсетям), важно реагировать быстро и эффективно. Иначе к вечеру из «маленького удава» у вас получится стая динозавров, слон на площади и три бегемота у супермаркета. Чтобы минимизировать влияние и предотвратить дальнейшее распространение, нужны чёткие стратегии борьбы.

Во-первых, оперативное опровержение и предоставление фактов. Быстрая реакция способна хотя бы замедлить рост «информационного монстра». Чем быстрее вы выпустите пресс-релиз или сделаете заявление, тем выше шанс, что люди услышат факты раньше, чем вымыслы. Для этого используются официальные сайты, социальные сети, пресс-конференции и брифинги с участием компетентных лиц. Главное, чтобы эти лица не выглядели так, будто сами узнали о слухе пять минут назад.

Во-вторых, активное взаимодействие с медиаресурсами. Журналисты обожают сенсации, но при правильном подходе они могут стать союзниками. Важно снабжать их фактами, давать комментарии и разъяснения. Организовать брифинг для прессы гораздо полезнее, чем сидеть и ждать, пока таблоиды украсят заголовки уровня: «Шок! Город захватили удавы!»

В-третьих, вовлечение авторитетных лиц и лидеров мнений. Люди склонны верить тем, кого считают уважаемыми или известными. Если эксперт, учёный или популярный блогер скажет: «Нет, всё это чепуха», — у слуха гораздо меньше шансов выжить. Публикации авторитетных мнений в СМИ, интервью и выступления на радио или телевидении помогают вернуть доверие быстрее, чем десять официальных отчётов.

В-четвёртых, мониторинг и анализ слухов. Слухи нужно не только гасить, но и отслеживать. Для этого создаются специальные команды и сервисы, которые «мониторят» соцсети и новостные ресурсы, анализируют источники и каналы распространения. Это похоже на охоту за комарами в тропиках: чем раньше заметил жужжание, тем выше шанс прихлопнуть.

В-пятых, укрепление правовой базы и наказание за распространение ложной информации. Иногда одних уговоров мало — нужны законы и санкции. Умышленное распространение ложных слухов должно влечь ответственность: административную или уголовную. Конечно, важно не превращать борьбу со слухами в охоту на ведьм, но и оставлять информационных диверсантов безнаказанными нельзя.

Эффективная борьба со слухами требует комплексного подхода: оперативного опровержения, взаимодействия с медиа, вовлечения авторитетных голосов, мониторинга и правовых мер. И только если всё это работает слаженно, можно защитить общество от «информационной чумы».

Очень важно уметь лично противостоять слухам. Они хитрые, убедительные и расползаются быстрее кошачьих видео. Как не попасться? Существует несколько эффективных стратегий, которые помогут вам защититься от ложной информации.

Во-первых, включайте сомнение по умолчанию. Если новость бьёт по нервам — поставьте её на «паузу». Спросите себя: кто источник, что он получает, если я поверю, и есть ли независимые подтверждения? Сравните несколько источников, проверьте дату (вчерашняя «сенсация» нередко оказывается позапрошлогодней), обратите внимание на странные домены, крикливые заголовки и орфографию уровня «шокируюшчая правда».

Во-вторых, проверяйте факты, а не скриншоты. Скрин — это открытка, а не документ. Ищите первоисточник: официальные сайты, публичные реестры, первичные заявления, полные интервью (а не выдранные цитаты). Сверяйте контекст: место, время, кто говорил и при каких обстоятельствах.

В-третьих, придержите палец от кнопки «переслать». Правило простое: не уверен — не делись. Задайте отправителю два вежливых вопроса: «Откуда это?» и «Ты сам проверял?». Часто на этом карусель останавливается. Помните: каждый репост — маленький вклад в чужую панику.

В-четвёртых, реагируйте спокойно, а не громко. Эмоции — лучший двигатель слуха. Сделайте вдох, соберите факты, обсудите с близкими важность проверки информации. Нормально говорить: «Не знаю. Проверю». Это не слабость, а взрослое поведение.

В-пятых, сообщайте о вредных вбросах. Наткнулись на явно опасный слух? Жалоба модераторам, админам чатов и площадок — это не донос, это санитарная обработка инфопространства. Если есть риск для безопасности или правопорядка — уведомляйте соответствующие службы.

В-шестых, прокачивайте медиаграмотность. Понимание, как делают новости (и «новости»), помогает видеть швы. Учитесь базовой верификации, разнообразьте информационную диету (не живите в одном «эхо-чате»), читайте разборы типичных манипуляций. Чем здоровее иммунитет, тем меньше шансов у «информационных вирусов».

Слухи — это не просто слова, пересказанные «по секрету всему свету». Это настоящая сила, которая веками управляла людьми, поднимала толпы, рушила империи и заодно травила соседку на лавочке у подъезда. Они умеют маскироваться под правду, играть на наших эмоциях и распространяться быстрее, чем любая официальная новость.

Мы увидели, что у слухов масса лиц: они бывают невинными, смешными, но бывают и опасными — вплоть до провокационных, ведущих к беспорядкам, насилию и политической нестабильности. Они заражают умы через социальное заражение, питаются неопределённостью и тревогой, подпитываются жаждой значимости и корысти. И, как показали примеры из истории и современной жизни, слухи могут быть не менее разрушительными, чем реальные катастрофы.

Но у этой истории есть и обратная сторона: слухи можно и нужно обуздывать. Против них работают простые, но действенные методы — прозрачность, критическое мышление, своевременное информирование и способность каждому из нас включать фильтр сомнения, прежде чем жать кнопку «переслать». Слухи не исчезнут никогда — но их можно лишить главного оружия: нашей доверчивости.

В конце концов, борьба со слухами — это постоянная уборка в нашем общем доме. Стоит лишь перестать подметать, и мусор мгновенно заполняет всё пространство. А чтобы не захлебнуться в информационной пыли, каждому из нас стоит помнить простую истину: не всё, что сказано громко, правда; не всё, что написано в чате, факт; и уж точно не всё, что начинается словами «я точно знаю…», заслуживает доверия.

Слухи всегда будут рядом. Но выбор — быть их жертвой или их разоблачителем — остаётся за нами.