Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

СЛЕДСТВЕННАЯ ИНТУИЦИЯ

Стив Джобс

— Кажется, мы с тобой что-то упустили, — сказал следователь, задумчиво глядя на протокол осмотра. — Не знаю, не могу пока объяснить, но… чувствую — не та версия.

— Почему? — спросил оперативник. — Всё же сходится.

— Вот именно. Всё слишком хорошо сходится.

Через сутки они нашли след. Маленькую, на первый взгляд, незначительную деталь, которая разворачивала всё дело на сто восемьдесят градусов. И именно эта деталь — как потом скажет сам следователь — «с самого начала не давала мне покоя, даже если я не понимал почему».

Что это было — случайность? Озарение? Опыт, говорящий изнутри? Или нечто большее?

Когда речь заходит об интуиции, мнения нередко расходятся. Для одних — это нечто мистическое, «шестое чувство», почти сверхспособность. Для других — обманчивая эмоция, недостойная доверия в серьёзном деле.

Однако профессиональные следователи, криминалисты, оперативники нередко признаются: интуиция действительно работает. Не как магия, а как тонкий инструмент мышления, порой улавливающий то, что ещё не оформилось в слова.

Что же такое интуиция? Почему одни склонны доверять ей, а другие — бояться? И главное: какое место она занимает в следственной практике?

Сегодня, когда в арсенале правопорядка есть сложные экспертные методики, цифровые технологии и алгоритмы анализа, тема интуиции может показаться чем-то устаревшим или даже наивным анахронизмом. Но это впечатление обманчиво.

Интуиция — это не противоположность разуму, а его незаметная спутница. Это кратчайший путь от восприятия к выводу. И в профессии, где не всегда есть время на длительное размышление, где цена ошибки высока, а истина прячется за дымовой завесой фактов и лжи — интуиция становится важнейшим ресурсом.

Юридическая психология как наука давно интересуется этим феноменом. Какие психологические механизмы стоят за «чутьём» следователя? Как интуиция связана с профессиональным опытом? Можно ли её развить? И, что особенно важно, — как отличить подлинную интуицию от ошибочной уверенности?

Эта глава посвящена одной из самых загадочных и при этом необходимых сторон профессии — следственной интуиции. Мы попытаемся не только разобраться, что это такое, но и показать, что интуиция — это навык, который можно тренировать. И без которого просто невозможно стать настоящим мастером своего дела.

В 2014 году в Ташкенте пропала молодая женщина. Подозреваемый — её парень, Анвар Б., утверждал, что не видел её с утра. Обыск квартиры и машины улик не дал. Всё выглядело чисто, безупречно. Но следователь — женщина с 20-летним стажем — на допросе почувствовала что-то не так: её смутила незначительная деталь — Анвар слишком быстро согласился с версией, что девушка, возможно, «убежала».

— Он говорил это без эмоций, как будто репетировал, — вспоминала она позже.

У неё не было доказательств, только ощущение — и она настояла на повторном осмотре машины. В итоге под сиденьем нашли еле заметную каплю крови. Это стало отправной точкой: позже был найден и труп, и доказательства вины.

Следователь потом говорила:

— Я просто почувствовала холод, когда он улыбнулся. Это не логика. Это интуиция.

Интуиция — слово, за которым скрывается нечто одновременно знакомое и трудноуловимое. Мы часто говорим: «я чувствую, что это так», «что-то подсказывает», «не могу объяснить, но уверен». Но что стоит за этими ощущениями?

В психологической науке интуиция рассматривается как особая форма мышления, при которой человек приходит к выводу мгновенно, без пошагового анализа, без явных рассуждений или логических обоснований.

Это не просто угадывание, и уж точно не волшебство. Интуиция — это молниеносная обработка информации, которая уже содержится в памяти, даже если мы её не осознаём.

Как говорил психолог Герберт Саймон, лауреат Нобелевской премии: «Интуиция — это узнавание. Мы узнаём знакомую ситуацию, даже если не можем сразу объяснить, почему она кажется нам знакомой».

Мозг сопоставляет текущую ситуацию с множеством аналогичных шаблонов, которые уже есть в нашем опыте. Именно поэтому интуиция чаще всего бывает права у опытных людей — у тех, чей мозг «набрал базу» ситуаций, лиц, деталей, последствий.

Интуиция не подаёт сигналов словами — она действует через телесные, эмоциональные и образные сигналы: чувство тревоги, напряжения, вспышку воспоминания, внутреннее «не так».

Это бессознательное узнавание — мозг опознал закономерность, но ещё не передал это на уровень сознания.

Психологи называют это преконцептуальным знанием — знанием до слов.

Например, следователь может почувствовать: «этот свидетель что-то скрывает» — хотя его слова вполне логичны и спокойны. Почему? Потому что лицо, голос, паузы, микрожесты напоминают ему десятки других случаев, когда человек лгал.

Интуиция всегда опирается на предшествующий опыт — даже если человек сам не осознаёт, как он этот опыт использует.

Это своего рода «эмоциональная память»: мозг связывает текущие впечатления с образами из прошлого. Именно поэтому новички чаще ошибаются, полагаясь на интуицию — у них просто ещё нет достаточно насыщенной базы для сравнения.

Интуиция может быть образной. Иногда она «говорит» не словами, а ассоциациями: лицо вызывает смутное беспокойство, жесты кажутся неестественными, ситуация напоминает уже пережитую.

Всё это — работа подсознания, в тесной связи с памятью.

Интуиция действительно часто «приходит» через эмоции — и в этом есть доля истины. Но здесь важно не перепутать: интуитивное ощущение и вспышку эмоций. Одно — как спокойный внутренний шёпот, другое — как сосед с перфоратором в воскресенье утром.

Интуиция всегда тиха и собрана. Она напоминает мягкий намёк: «Посмотри сюда, здесь что-то не так». Эмоции же громкие, резкие, однобокие: страх подсказывает бежать, раздражение — хлопнуть дверью, предвзятость — выдать поспешный приговор.

Хороший следователь учится отделять эти два сигнала. И это не врождённый дар, а тренируемый навык: практика, самонаблюдение и способность спросить себя — это мой внутренний «радар» или просто шум в голове?

Интуиция, догадка, фантазия и предположение — в чём разница?

|

Понятие |

Суть |

Основа |

Уверенность |

Проверка необходима? |

|

Интуиция |

Быстрое, уверенное, неосознанное знание |

Личный опыт, память |

Высокая (внутренняя) |

Да |

|

Догадка |

Логическая гипотеза при нехватке данных |

Логика + фрагменты данных |

Средняя |

Обязательно |

|

Предположение |

Рабочая версия, требующая проверки |

Осмысленный анализ |

Средняя/низкая |

Обязательно |

|

Фантазия |

Творческое воображение, не обязательно связанное с реальностью |

Воображение, ассоциации |

Субъективная |

Не требуется |

Интуиция — это отличная подсказчица, но плохая свидетельница. Она может выдать догадку, но никогда не заменит проверки. В отличие от логических построений, ей не нужны длинные рассуждения и таблицы аргументов — она работает мгновенно. Но и строить на одной только интуиции расследование — всё равно что возводить дом на песке.

Мы пользуемся ею постоянно, даже не задумываясь: за секунду решаем, доверять ли новому знакомому; чувствуем, что в разговоре что-то «скрипит», хотя слова вроде правильные; вдруг сворачиваем с дороги без всякой причины — и позже узнаём, что там как раз случилась авария; угадываем настроение собеседника ещё до того, как он открыл рот.

Интуиция встроена в наш мозг, как предустановленная программа. Она незримо помогает нам ориентироваться в мире, а для следователя становится настоящим рабочим инструментом. Особенно там, где улика ещё не найдена, а правда уже витает рядом. В такие моменты первым «выходит на допрос» именно внутренний голос.

На первый взгляд может показаться, что интуиция и мышление — вечные соперники. Рациональное мышление мы привыкли считать «правильным»: оно требует доказательств, схем, ссылок на авторитетов. Интуиция же вроде бы что-то туманное и «сырое», доверять которому — всё равно что идти по болоту в темноте.

Но это иллюзия. Интуиция — не враг логики, а её младшая сестра, и весьма проворная. Логика степенно шагает по ступеням рассуждений, а интуиция мчится вперёд налегке, бросая подсказки: «Смотри туда!». В следственной работе этот тандем выглядит так: интуиция показывает направление, а логика уже проверяет, есть ли там что-то стоящее или это просто мираж.

Можно сказать, что интуиция — это «быстрая сестра логики», которая работает мгновенно и без усилий. А логика — строгий старший брат, который не верит на слово и требует доказательств. В паре они создают идеальную команду: один первым замечает следы, другой дотошно сверяет, чьи они.

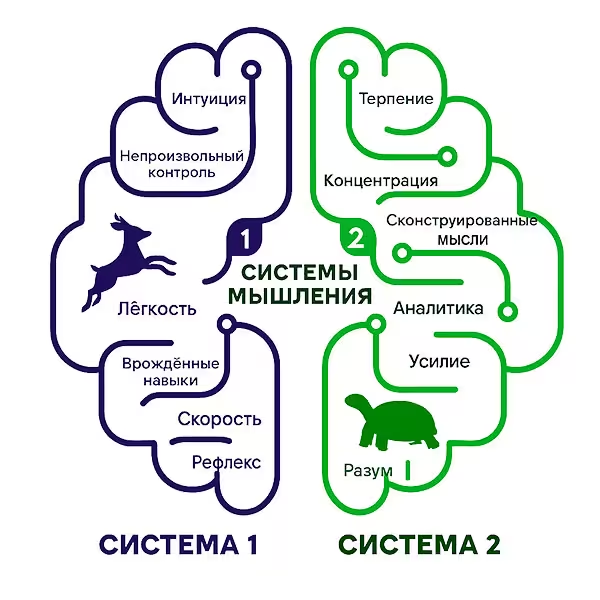

Эту двойственность отлично описал Даниэл Канеман, нобелевский лауреат и классик когнитивной психологии, в своей знаменитой книге «Думай медленно… решай быстро». Он предложил модель, где наше мышление делится условно на две системы:

Модель двух систем мышления по Даниэлу Канеману

|

Система 1 — Быстрая |

Система 2 — Медленная |

|

Работает автоматически, без усилий |

Требует осознанных усилий и концентрации |

|

Отвечает за интуицию, импульсы, ощущения |

Отвечает за анализ, расчёты, логику |

|

Действует мгновенно, бессознательно |

Действует последовательно, с обдумыванием |

|

Основана на опыте, шаблонах, ассоциациях |

Основана на правилах, доказательствах |

|

Хороша для быстрых решений в знакомых ситуациях |

Подходит для новых и сложных задач |

|

Может быть введена в заблуждение |

Может исправлять ошибки Системы 1 |

Пример для следователя:

Система 1 действует молниеносно: вы смотрите на подозреваемого и внутри тут же вспыхивает ощущение — «он врёт». Откуда это взялось? Вы не можете объяснить ни себе, ни тем более судье. Это чистая интуиция.

Система 2 выходит на сцену чуть позже. Она не верит «чуйке» на слово и начинает раскладывать картину по полочкам: интонация не совпадает со словами, паузы подозрительно длинные, жесты нервные, логика рассказа разваливается. Здесь уже работает анализ — кропотливый и доказательный.

Так вот, интуиция — это продукт Системы 1. Она достаёт из кладовой памяти прошлый опыт, ассоциации и шаблоны поведения и мгновенно выдаёт предположение. А Система 2 выполняет роль строгого контролёра: проверяет, уточняет и решает, стоит ли доверять этому импульсу.

Опасность очевидна: следователь, который полагается только на интуицию, рискует увязнуть в предвзятости. А тот, кто работает исключительно рационально, может упустить важные детали — пока он методично считает, поезд уже уехал.

В этом и ценность модели Канемана: она показывает, что интуиция — не противоположность мышлению, а его форма. И особенно эффективна она у профессионалов, умеющих вовремя переключать передачи: здесь можно довериться «чуйке», а здесь пора включать холодный расчёт.

Интуиция особенно выручает там, где времени на долгие раздумья просто нет. Следователь смотрит на место происшествия и почти мгновенно выстраивает первую версию событий. В разговоре с очевидцами он чувствует: этому человеку можно верить, а вот тот, похоже, что-то недоговаривает. Едва уловимое напряжение в голосе, слишком уверенные жесты — и появляется ощущение фальши. Среди груды деталей взгляд вдруг «прилипает» к какой-то мелочи, которая на первый взгляд кажется незначительной, но почему-то не отпускает.

Конечно, это вовсе не магия. Интуиция не гарантирует стопроцентной точности, но позволяет сэкономить время: отсеять лишнее, сузить круг поиска и подсветить направление, куда стоит посмотреть внимательнее. Психологи называют это эвристическим мышлением — своеобразным искусством разумной догадки. По сути, это тот самый внутренний голос, который говорит: «Остановись здесь. Именно здесь может быть ключ к разгадке».

Интуиция — вещь полезная, но далеко не всегда надёжная. Бывает, что она играет злую шутку. Например, следователь «чует» версию и начинает видеть вокруг лишь то, что её подтверждает, упуская противоречия. Или же срабатывает сила стереотипа: человек ведёт себя «как преступник», и внутренний сигнал тревоги включается, хотя для этого нет реальных оснований. Иногда проблема в другом — в чрезмерной уверенности в своём «чутье». Стоит однажды угадать пару раз подряд, и уже кажется, что можно полагаться только на интуицию, не утруждая себя проверками. А порой интуицию вовсе подменяют эмоции: симпатия или неприязнь к человеку маскируются под «уверенное ощущение».

В юридической психологии такие ошибки хорошо известны. Их называют когнитивными искажениями. Будущему следователю особенно важно научиться распознавать эти ловушки в себе, иначе вместо помощницы-интуиции он получит капризную обманщицу.

Настоящая следственная интуиция не падает с неба, как яблоко Ньютона. Она рождается из опыта, знаний и внимательности — и развивается так же, как любой другой навык: постепенно, через тренировку.

Опытный следователь никогда не полагается на «чутьё» вслепую. Он обязательно перепроверяет себя: что именно заставило меня так подумать? Было ли это наблюдение или просто настроение? Иногда такие предчувствия даже фиксируют письменно, чтобы потом оценить — как часто они оправдываются. Другие ищут взгляд со стороны: коллега может заметить то, что у самого ускользает из-под внимания. И, пожалуй, самое важное — умение знать свои слабые места. Кто-то склонен к поспешным выводам, кто-то — к стереотипам, и именно эти слабости могут легко маскироваться под «интуицию».

Можно сказать, что у профессионала интуиция всегда откалибрована логикой. Внутренний голос, конечно, имеет право подать реплику, но решающее слово остаётся за разумом. В результате получается надёжный дуэт: логика и интуиция работают не как соперники, а как напарники. И именно в следственной практике, где решений приходится ждать не месяцами, а минутами, этот тандем оказывается особенно ценным.

Следственная интуиция — один из тех таинственных, но жизненно важных инструментов, без которого невозможно представить эффективную работу опытного следователя. Она не записана в уголовно-процессуальном кодексе, её не преподают в виде формул, но именно она нередко помогает распутать сложнейшие дела там, где логика временно заходит в тупик.

Следственную интуицию смело можно назвать разновидностью профессиональной. Это вовсе не мистическая «чуйка», которой любят украшать детективные романы, а скорее внутренний компас, который вырабатывается годами практики и анализа. Он не имеет ничего общего с магией: напротив, его основа вполне приземлена. Это накопленный опыт, знание типичных поведенческих моделей и развитая наблюдательность. Это умение анализировать даже неполные данные и ловить на лету едва заметные несоответствия. Это тренированная память, которая хранит сотни деталей и десятки нестандартных случаев, чтобы в нужный момент выдать правильную подсказку.

Интуитивное озарение следователя — это не случайность, а вершина айсберга, скрывающего под собой большой объём профессионального знания.

Важно не путать следственную интуицию с обыденной, житейской. Последняя может быть основана на стереотипах, предубеждениях или эмоциональной симпатии/антипатии. Следственная интуиция — это рационализированная форма интуитивного мышления, отфильтрованная через призму профессии, знания закона и понимания криминальной психологии.

Житейская интуиция говорит: «Этот человек мне не нравится — он, наверное, виноват».

Следственная интуиция говорит: «Я замечаю в его поведении признаки, не совпадающие с типичной реакцией невиновного — надо копнуть глубже».

Когда интуиция особенно важна? Следственная интуиция — не волшебная способность, а результат опыта, наблюдательности и тонкой настройки мышления. Особенно ярко она проявляется на ключевых этапах расследования.

Первичный осмотр места происшествия. Пожалуй, один из самых критичных моментов. Место преступления — это сложный текст, который нужно уметь читать. И тут многое зависит от того, куда упадёт взгляд следователя, на что он интуитивно обратит внимание.

Вот, казалось бы, обычная картина: выбитое окно, разбросанные вещи, следы обуви. Всё указывает на взлом. Но вдруг следователь замечает мелочь: осколки стекла лежат не на улице, а внутри помещения. Он замирает: почему? Окно разбито изнутри? Не инсценировка ли это? Именно такие детали, которые могут ускользнуть от глаз неподготовленного наблюдателя, запускают цепочку размышлений. Интуиция тут — как чувствительный прибор, фиксирующий отклонения от нормы.

Интерпретация неочевидных улик. Не все улики говорят громко. Некоторые, наоборот, шепчут — и только чуткое ухо их слышит. Например, следователь находит обрывок фотографии с почти незаметной надписью на обороте. Вроде бы, мусор. Но опыт подсказывает: такие мелочи случайно не остаются. Он припоминает похожее дело, где именно фотография связала подозреваемого с жертвой. Начинается проверка, и догадка подтверждается. Здесь интуиция работает в тандеме с профессиональной памятью и ассоциативным мышлением: соединяя фрагменты, она видит целое.

Допрос: чтение между строк. Во время допроса интуиция — незаменимый инструмент. Она помогает не столько слышать ответы, сколько считывать их интонации, паузы, жесты, оговорки.

Следователь задаёт на первый взгляд нейтральный вопрос, и замечает: подозреваемый отводит взгляд, сжимает губы, резко меняет тему. Казалось бы, он ответил — но ответ был слишком быстрым и «правильным». Интуиция подсказывает: здесь что-то скрыто. Следователь меняет тактику, обходит вопрос с другой стороны — и постепенно вытягивает нужную информацию. Такой процесс требует не только тренировки, но и чуткости к деталям, которые нельзя формализовать.

Определение направления расследования. Особенно сложно — когда фактов мало, а версий слишком много. У следователя может быть десяток логически обоснованных вариантов. Но он почему-то чувствует: нужно проверить именно этот — хоть он и кажется самым маловероятным.

Интуиция, опираясь на ранее усвоенные модели, ассоциативные связи, прошлый опыт, буквально шепчет: «Иди сюда». Бывает, что эта «догадка» оказывается спасительной — приводит к новой версии, раскрывает мотивацию, помогает найти свидетеля.

Конечно, это не замена аналитике — но мощное подспорье. Интуиция указывает направление, а уже затем логика и доказательства подтверждают или опровергают выбор.

Нож под ковром

Следователь Алексей Громов прибыл на место происшествия спустя тридцать минут после сообщения о смерти. Квартира — однокомнатная, на первом этаже, дверь не взломана, хозяйка — женщина пятидесяти лет, найдена мёртвой в кухне. Формально всё указывало на несчастный случай: в раковине — посуда, на полу — хозяйка, рядом — пролитая вода, на голове — след от удара. Соседи рассказали, что женщина часто жаловалась на головокружения.

Сотрудники, прибывшие первыми, уже почти решили оформить происшествие как несчастный случай. Но что-то в обстановке не давало покоя Громову. Он медленно прошёлся по комнате, глядя не столько на предметы, сколько сквозь них. И вдруг — лёгкое замешательство: ковёр у двери в кухню лежал чуть неестественно. Казалось бы, пустяк. Но интуиция, этот тонкий внутренний сигнал, настойчиво требовала внимания. Громов откинул край ковра — и увидел кухонный нож, аккуратно подложенный под него.

Мнение сразу изменилось. Появилась версия инсценировки. Судмедэксперт, прибывший позже, подтвердил: характер травмы не соответствует падению. А вот удар был нанесён по голове сзади.

Начался допрос соседей. Один из них, молодой человек из квартиры этажом выше, казался обеспокоенным — чересчур обеспокоенным. Он говорил слишком много и старательно уверял, что почти не знал погибшую. Именно эта чрезмерная отстранённость показалась подозрительной. Громов заметил, как он поправлял ворот рубашки, когда речь зашла о времени смерти. Было ощущение, что он что-то скрывает.

Интуиция подсказывала: допрос нужно продолжать. Через несколько часов работы, включавшей проверку алиби, анализ телефонных звонков и повторный осмотр лестничной площадки, следователь получил нужное — следы обуви, ведущие из квартиры погибшей и совпадающие с обувью соседа. Под давлением улик и в ходе второго допроса подозреваемый дал признательные показания. Мотив — ссора из-за денег.

Комментарий:

В этом примере мы видим, как следственная интуиция проявляется в деталях:

- На осмотре места происшествия Громов чувствует, что картина «несчастного случая» не складывается — несмотря на общее мнение.

- В процессе интерпретации неочевидных улик — нож под ковром становится переломным моментом.

- При допросе он улавливает поведенческие аномалии: нервозность, ненужные подробности, телесные маркеры — и фокусирует внимание на подозреваемом.

- Интуиция помогает определить верное направление расследования, прежде чем будут собраны твёрдые доказательства.

Интуиция, конечно, не заменяет анализ. Но именно она позволяет следователю обратить внимание на то, что сначала не попадает в поле логики, и запустить нужный процесс размышлений.

Интуиция нередко становится тем самым внутренним компасом, который помогает следователю не сбиться с курса, особенно в условиях дефицита информации и давления времени. Преступления, как правило, не раскрываются по линейной схеме — нити рвутся, следы запутаны, а показания противоречивы. И именно здесь вступает в игру интуиция, основанная на опыте, знании типовых сценариев, ассоциативном мышлении и тонком психологическом чутье.

Быстрое принятие решений в условиях неполной информации. Иногда ситуация требует мгновенной реакции — например, при задержании подозреваемого, обыске или выборе направления оперативно-розыскных мероприятий. Рациональный анализ ещё не дал окончательных ответов, но внутренний голос настойчиво подсказывает: «Проверь его ещё раз», «Съезди на дачу», «Посмотри под ковёр».

Такой импульс не случаен — за ним стоят тысячи наблюдений, незаметно сложившихся в систему. Интуиция позволяет принять верное решение там, где нет времени на расчёт.

Распознавание лжи и скрытых мотивов. Во время допроса или беседы с подозреваемым следователь улавливает не только слова, но и поведенческие микросигналы: сбивчивость речи, замирание взгляда, нервное постукивание пальцами, нетипичные паузы. Иногда ответ вроде бы логичен — но что-то в нём вызывает тревожный резонанс. Это ощущение — результат опыта взаимодействия с десятками, а то и сотнями лжецов.

Интуиция здесь выступает как тонкий психологический детектор — она чувствует фальшь, даже если разум пока не может сформулировать, в чём именно дело.

Формирование гипотез на основе «чутья». Следователь приходит на место происшествия. Нет очевидных зацепок, свидетелей тоже нет. Но вдруг какая-то мелочь — неприметная царапина на подоконнике, несоответствие между типом обуви и следами на полу, едва уловимый запах краски — запускает ассоциативную цепочку.

Так рождается гипотеза: возможно, преступник — кто-то из круга строителей? Или — кто-то инсценировал взлом, а на самом деле проникновение было изнутри? Эти идеи появляются не из воздуха, а из неосознаваемого сопоставления множества деталей. Иногда они оказываются ключом ко всему делу.

Следователь не только анализирует факты, но и постоянно оценивает людей — подозреваемых, свидетелей, потерпевших. Здесь тоже без интуиции не обойтись.

Определение достоверности показаний. Логические расхождения — не единственное, на что обращает внимание опытный следователь. Важно, как человек говорит: избегает ли конкретики, склонен ли к излишним подробностям, делает ли акцент на эмоциях вместо фактов. Иногда один-единственный взгляд в сторону в ответ на прямой вопрос заставляет переслушать весь допрос ещё раз.

Интуитивное ощущение: «Он что-то скрывает» — может быть первым звоночком к более глубокой проверке.

Предчувствие опасности или обмана. В следственной практике известны случаи, когда человек внешне вёл себя спокойно и вежливо, но у следователя возникало необъяснимое чувство тревоги. Позже выяснялось, что этот человек — не просто свидетель, а активный соучастник, способный на агрессию.

Интуиция может сыграть роль механизма самосохранения: она предупреждает, когда рациональные аргументы ещё не успели подоспеть.

Интуиция не заменяет аналитики и доказательств, но она помогает направить усилия туда, где вероятность найти истину особенно велика. Это незаменимый инструмент в арсенале профессионала, особенно если им пользоваться вдумчиво, ответственно и в союзе с логикой.

Следственная работа далеко не всегда укладывается в рамки сухой логики. Она требует гибкости мышления и способности чувствовать ситуацию на интуитивном уровне. Настоящий профессионал действует не только по закону, но и по внутреннему чутью.

Наконец, интуиция тесно связана с профессиональной смелостью. Иногда нужно решиться на нестандартный шаг — и делает это не тот, кто пересчитал все вероятности, а тот, кто почувствовал, что иначе нельзя. В этом и проявляется зрелость и мастерство.

Можно ли развить интуицию? Этот вопрос волнует многих практиков. Хорошая новость: да, можно. Следственная интуиция — это не врождённый «дар избранных», а результат целенаправленной работы, систематического накопления опыта и его осмысления. Она формируется на стыке знаний, наблюдательности и внутренней чувствительности к деталям.

Для следователя интуиция — не просто полезное качество, а инструмент, способный спасти время, вывести на верный след и даже предотвратить ошибку. Особенно в ситуациях, когда логических данных недостаточно, когда дело застопорилось, а решение всё же должно быть принято — именно тогда внутреннее чутьё помогает увидеть то, что не лежит на поверхности.

Но важно понимать: следственная интуиция не существует сама по себе. Она требует систематического развития. Ниже мы разберём ключевые пути и методы её формирования.

1. Постоянная работа с конкретным опытом.

Интуиция питается опытом. Чем больше человек сталкивается с разнообразными жизненными и профессиональными ситуациями, тем шире его внутренняя «база данных», на которую можно опираться. Здесь действует известный принцип: практика, практика и ещё раз практика. За каждым верным «интуитивным» решением часто стоит незаметный, но накопленный багаж знаний, увиденных ранее моделей поведения, знакомых жестов и интонаций.

Однако одного количества недостаточно. Не менее важно осмысление и закрепление опыта. Иначе пройденные дела останутся лишь воспоминаниями, а не материалом для роста. Чтобы избежать этого, опытные следователи ведут наблюдательные записи, в которых фиксируют особенности поведения фигурантов, свои догадки и их последующее подтверждение или опровержение. Полезной практикой становится и разбор кейсов — как собственных, так и чужих. Особенно ценен анализ ошибок: понимание, где интуиция подвела и почему, помогает настроить внутренний «радар» точнее.

2. Развитие наблюдательности и внимания.

Невозможно переоценить значение наблюдательности для эффективной работы в сфере раскрытия преступлений. Внимание к деталям — это не врождённый дар, а навык, который можно и нужно развивать. Как говорил Артур Конан Дойл устами Шерлока Холмса: «Вы смотрите, но не наблюдаете». Именно наблюдение — активное, осмысленное восприятие — и составляет основу профессионального восприятия у следователя, оперативника, эксперта.

Одним из главных компонентов наблюдательности является способность замечать даже незначительные на первый взгляд элементы. Речь идёт о цвете обуви, следах на ковре, мелкой несостыковке в словах, расположении предметов на столе — всём, что может оказаться важным.

Тренировка восприятия деталей включает в себя:

Упражнения на выборочное внимание — задания, в которых необходимо за короткое время заметить и воспроизвести детали (например, набор предметов на фотографии, изменение в окружающей среде, изменение в поведении человека).

Методика «пятиминутного взгляда» — когда испытуемому дают на несколько минут рассмотреть помещение или лицо, а затем задают точечные вопросы: какого цвета были шторы? Какой рисунок на галстуке? Сколько было книг на столе?

Игра «Найди несоответствие» — на фотографиях, в сценках или видеозаписях обучающий должен выявить то, что нарушает логику происходящего или не соответствует предыдущей информации.

Разбор «глазами свидетеля» — просмотр короткой сцены с последующим описанием увиденного без подготовки: кто, что, как делал? Это развивает одновременно память, внимание и способность давать объективные показания.

Важно не просто видеть, а сравнивать, анализировать, сопоставлять, задаваться вопросами: «Почему этот предмет находится здесь?», «Что изменилось между первой и второй сценой?», «Есть ли логика в поведении фигуранта?».

Современные методы обучения делают акцент на практическую подготовку, приближенную к реальным ситуациям.

Видеотренинги — используются специально смонтированные записи, где необходимо заметить важные поведенческие или предметные детали. Например, кто первым взял слово на допросе, как изменилась интонация у подозреваемого, куда он посмотрел при упоминании определённой темы.

Постановочные сценки — разыгрываются профессиональными актёрами или самими слушателями курсов. Это может быть имитация допроса, случайного разговора в коридоре, встречи свидетеля и подозреваемого. Задача наблюдателя — выявить ключевые моменты, невербальные сигналы, внутренние противоречия.

Чтение поведения — отдельный модуль подготовки, в котором обучающиеся осваивают основы поведенческого анализа: мимика, жесты, микровыражения, позиция тела, динамика движений. Умение «читать» человека не только по словам, но и по тому, как он говорит — бесценное качество.

Во многих программах подготовки используются обратная связь и видеоразбор: участник выполняет задание, затем просматривает свою работу вместе с преподавателем и обсуждает ошибки. Это позволяет не только развивать наблюдательность, но и формировать критическое мышление, избавляться от поспешных суждений и предвзятостей.

3. Развитие аналитического мышления и реконструктивного воображения.

В криминалистике умение видеть то, чего нет перед глазами, — не мистицизм, а профессиональная необходимость. Для раскрытия преступлений следователю и судебному психологу нередко приходится восстанавливать события по косвенным признакам, как археологу — по обломкам — воссоздавать целостную картину.

Умение мысленно воспроизводить картину преступления. Это навык, без которого невозможно представить полноценное расследование. Он включает в себя:

Реконструкцию цепочки событий: на основе следов, улик, свидетельских показаний, особенностей поведения подозреваемого или жертвы следователь «перематывает» время назад и старается представить, как разворачивалась ситуация.

Воображаемое моделирование обстановки: где находились объекты, кто и как мог перемещаться, какие действия могли остаться незамеченными.

Пример: если на месте преступления обнаружена разбитая ваза и следы обуви на подоконнике, но дверь заперта изнутри, профессионал не скажет: «Это невозможно». Он мысленно воссоздаст варианты: может, окно было открыто, а затем захлопнулось? Может, преступник ушёл раньше, а кто-то позже закрыл окно?

Такое реконструктивное воображение — один из самых тонких инструментов следователя. Оно требует не только знаний, но и особого умственного «тренажёра». Чтобы воссоздать события в деталях, необходимо отлично разбираться в типовых моделях поведения людей: понимать, как человек действует в стрессовой ситуации, как ведёт себя преступник, старающийся замести следы, и что обычно упускает свидетель. Немаловажно и развитое пространственное мышление — способность представить, как именно происходило движение в комнате, каким образом могли располагаться предметы, где стоял тот самый стол или куда могла улететь гильза. И, конечно, тут нужна мощная способность удерживать в уме целые многослойные сцены — как в театре, где одновременно играют десятки актёров и каждый важен для сюжета.

По сути, следователь работает как режиссёр: он «ставит» на внутренней сцене реконструкцию происшествия, где воображение должно быть не свободной фантазией, а строгим инструментом анализа.

Одним из самых действенных инструментов в арсенале следователя остаются мысленные эксперименты — та самая игра в «А что, если?..». Это не праздная фантазия, а ключевая стратегия аналитического подхода. В процессе работы профессионал постоянно прокручивает в голове разные сценарии. «А что, если преступление было лишь инсценировано?» — спрашивает он себя, глядя на слишком «идеальную» картину места происшествия. «А что, если жертва что-то скрыла или вовсе солгала?» — возникает мысль после странной оговорки или нестыковки в показаниях. «А что, если преступник действовал не один?» — приходит в голову, когда детали слишком громоздки для одного человека. И наконец: «А если в комнате всё же находился кто-то ещё, хотя пока это ничем не подтверждается?»

Такие «а что, если» не только расширяют поле поиска, но и помогают увидеть скрытые возможности, которые иначе остались бы за пределами внимания. Именно здесь рождается следственная версия — ещё не доказанная, но уже готовая к проверке.

Такие гипотетические конструкции помогают не зацикливаться на первой версии. Хороший профессионал — это тот, кто постоянно сомневается, проверяет, сравнивает, отбрасывает и снова выдвигает. Это мышление не по шаблону, а системное и гибкое.

Особую роль играют здесь контрфактические сценарии — построение моделей, которые расходятся с известными фактами, но могут пролить свет на обстоятельства: «Если бы преступник действительно был знаком с жертвой, он бы вёл себя иначе. Но почему тогда он оставил личные вещи? Это ошибка или попытка запутать следствие?»

Таким образом, мысленные эксперименты — это своего рода «лаборатория в голове», где идеи тестируются ещё до того, как будет найдено подтверждение в реальности.

Гипотетический кейс: «Невозможное ограбление»

Ситуация:

Из ювелирного бутика в центре города ночью исчезли драгоценности на сумму полмиллиона долларов. Входные двери, сигнализация и сейф — в полном порядке. Ни одной зацепки. Камеры видеонаблюдения отключились за 3 минуты до преступления, как будто кто-то знал систему изнутри. Сотрудники под подозрением, но все имеют алиби.

Следователь Рудин смотрит на пустой сейф и произносит:

— Допустим, вор — не человек, а тень. Или он был внутри до того, как всё закрылось…

Мысленный эксперимент:

Следователь задаёт себе вопрос:

А что, если преступник не проник в помещение, а уже находился внутри, когда бутик закрывали?

Это противоречит логике: помещение проверяют перед закрытием, сотрудники уходят — всё фиксируется. Но Рудин представляет:

- Сценарий 1: Преступник прячется заранее — внутри вентиляции, мебели или даже ящика. Но нужен доступ к сейфу.

- Сценарий 2: Он замаскирован под уборщика, манекена, декоратора, доставщика…

- Сценарий 3: Возможно, это сотрудник, который создал себе алиби?

Рудин проигрывает в уме разные версии. Он просит оперативников:

- проверить список всех, кто находился в бутике за день до преступления, включая временных работников;

- выяснить, у кого был доступ к графику отключения камер;

- выяснить, кто вызывал техническую службу за 2 дня до ограбления.

Прорыв:

Находится уборщик, якобы из аутсорсинговой компании, который на деле не существует. Камеры фиксируют его приход, но не уход. Его спецодежда — арендуется на день. Оказалось, он спрятался в фальшпотолке, дождавшись ночи.

Он заранее получил информацию о расписании отключения камер во время тестовой перезагрузки (делалось по расписанию на техобслуживании). Сейф был взломан с помощью устройства, подменённого под инструмент для ремонта.

Вывод:

Именно мысленный эксперимент — «А что, если он уже был внутри?» — помог разрушить шаблон восприятия (все искали «взлом снаружи») и направить расследование в нужное русло.

Следователь не просто логически анализировал факты, но воспроизводил воображаемую сцену — как преступник думает, где он может спрятаться, как может замести следы и воспользоваться уязвимостями системы.

4. Постоянный анализ ошибок и неудач.

В следственной практике без анализа собственных промахов не бывает ни роста, ни настоящей профессиональной интуиции. Ошибаются все, даже самые опытные оперативники. Разница лишь в том, что одни стараются поскорее забыть свои неудачи, а другие превращают их в уроки. Именно вторые и становятся мастерами.

Главным инструментом здесь остаётся рефлексия. Интуиция формируется на базе опыта, но этот опыт не работает «автоматом». Чтобы он действительно стал основой будущих успехов, его нужно тщательно осмысливать. Каждый завершённый эпизод — это не просто закрытое дело, а возможность задать себе несколько неудобных, но важных вопросов: почему я вначале пошёл по ложному следу? Что именно в поведении подозреваемого сбило меня с толку? Почему в одном случае интуиция оказалась верной, а в другом подвела? И что общего в тех ситуациях, когда внутренний голос всё же оказался прав?

Такой внутренний диалог — вовсе не признак неуверенности. Наоборот, это показатель зрелого профессионального мышления. Чем чаще специалист оглядывается назад с критическим взглядом, тем точнее его «чутьё» работает в будущем.

Когда дело завершено, у профессионалов наступает особое время, которое в следственной среде называют «разбором полётов». Формально это может и не входить в протокол, но значение этого этапа трудно переоценить. Коллеги садятся вместе и спокойно разбирают, какие гипотезы выдвигались на старте, какие подтвердились, а какие рухнули — и почему именно так произошло. Вспоминают неверные шаги, пытаются понять, к чему они привели, отмечают, где помогла удача, а где сыграли исключительно навыки.

Главное здесь — это не поиск виноватых, а поиск закономерностей. Анализируют не только промахи, но и те редкие моменты озарений, когда интуиция вдруг выстрелила и принесла результат. Бывает, что на первый взгляд догадка идёт вразрез с логикой, но позже именно логика подтверждает её правильность.

Интуиция, как ни парадоксально, укрепляется не только победами, но и поражениями. Следователь, который честно признаёт: «Здесь я почувствовал тревожный сигнал, но проигнорировал его», или наоборот — «Я доверился интуиции, но ошибся, потому что упустил деталь», делает шаг вперёд в профессиональном развитии.

Ошибки и интуитивные промахи — это не приговор и не повод отвергать собственные чувства. Это повод внимательнее прислушаться к себе: когда именно они возникают, на каких наблюдениях основаны, и в каком контексте дают сбой. Так постепенно формируется тонкая настройка следственной интуиции — не на уровне мистики, а на базе накопленных знаний, эмоциональной памяти и гибкого ума.

5. Обогащение психологических знаний.

Следственная интуиция не падает с неба и уж точно не является врождённым даром. Она нуждается в постоянной подпитке — знаниях о человеке, о том, как он ведёт себя в разных обстоятельствах. Особую ценность здесь имеет прикладная психологическая информация: закономерности поведения, устойчивые паттерны преступных действий, механизмы, по которым работает человеческая психика.

Психология давно показала, что поведение человека подчиняется определённым правилам. Их можно изучать, классифицировать и даже предсказывать. И следователь, вооружённый такими знаниями, получает в своё распоряжение особый «ключ» к поведению подозреваемого. Он может оценить уровень тревожности или лжи в ответах, заметить признаки защитных реакций — будь то агрессия, избегание контакта или, наоборот, подозрительная болтливость. Он понимает, как принимаются решения под стрессом и давлением, и умеет уловить микродвижения, мимику или жест, которые для неспециалиста остались бы незаметными.

Простой пример: во время допроса человек упрямо избегает взгляда, при этом чрезмерно вежлив и отвечает слишком обтекаемо. Для обывателя это может выглядеть как обычная нервозность. Но для опытного следователя — это сигнал о внутреннем конфликте и попытке что-то скрыть.

Так формируется настоящая следственная интуиция — не за счёт чудесного дара, а через знание закономерностей и внимательное чтение человеческого поведения.

Понимание устойчивых паттернов преступного поведения — один из самых надёжных инструментов в руках следователя. Паттерн — это не случайная особенность, а устойчивая схема, повторяющаяся из раза в раз. Зная такие закономерности, следователь способен увидеть связь между, казалось бы, разрозненными делами: однотипные действия, сходный выбор жертв, совпадающее время или место. Именно на основе таких наблюдений выстраивается поведенческий профиль — фундамент для дальнейшего профилирования.

Особое значение имеет «подпись» преступника. Это те действия, которые не диктуются необходимостью, а важны исключительно для него самого — психологически, эмоционально, порой даже эстетически. У кого-то это ритуальные элементы: оставленный предмет, символ, странная надпись. У другого — настойчивое внимание к определённому типу жертвы. У третьего — методичная и почти театральная подготовка ухода с места преступления.

В истории криминалистики немало примеров, когда именно паттерн стал ключом к разгадке. Так, в одном деле преступник каждый раз оставлял на месте преступления цитату из классика литературы. На первый взгляд — эксцентричность, но позже стало ясно: это был важный ритуал, демонстрация нарциссической личности, для которой преступление превращалось в спектакль.

Следователь, владеющий такими психологическими знаниями, словно получает возможность видеть мир «в рентгеновском свете». Ему доступны не только внешние события, но и скрытые механизмы, которые ими управляют. И это не делает интуицию магической — напротив, она становится более точной, опирается на закономерности и превращается в выверенный инструмент.

6. Обмен опытом с другими специалистами.

Следственная интуиция не рождается в одиночестве. Она формируется не только усилиями самого человека, но и через постоянное погружение в профессиональную среду. Разговоры с опытными коллегами, совместный анализ дел, участие в групповой работе — всё это запускает в молодом специалисте процессы, которые постепенно становятся его собственным «чутьём». В этом смысле интуиция — это не только личный опыт, но и своего рода наследие, передаваемое от старших к младшим.

Настоящий следователь учится далеко не только по методичке. Порой важнее язык профессии — рассказы, интонации, уточняющие вопросы. Совместные обсуждения дел позволяют увидеть, как тонка грань между логикой и интуицией, где заканчивается анализ и начинается «ощущение». Особенно ценными оказываются не сухие факты, а рефлексии старших коллег: «Вот здесь я почувствовал, что что-то не так…» Именно такие признания открывают ключ к пониманию интуитивного мышления.

Интуиция в профессии — это не только внутренний голос, но и отголоски чужого опыта, укоренившиеся в собственной практике. Молодой следователь может наблюдать за наставником во время допроса и удивляться: почему тот вдруг меняет линию вопросов, словно уловив незримый сигнал? А позже в обсуждении всё становится ясно: «Он не отреагировал, когда я заговорил про оружие. Но вот при упоминании машины глаза забегали. Тогда я понял: транспорт в этой истории играет ключевую роль». Такой обмен опытом учит видеть то, что не попадает в протоколы.

Слушать старших коллег — значит учиться слышать не только их выводы, но и путь к ним. Ведь интуиция часто проявляется в форме на первый взгляд необъяснимых решений. Но в рассказах опытных следователей она обретает очертания: «Я понял это по взгляду, по паузе, по тому, как он переспросил». Разговоры в неформальной обстановке, истории «из практики» — это не просто байки для курилки, а настоящая передача профессиональной культуры и особого способа мышления.

Интуиция в следственной работе — это не изолированная вспышка гения. Это коллективный разум, воплощённый в индивидуальном сознании. Тот, кто открыт к профессиональному общению, кто слушает, вчувствуется и запоминает, обретает «чутьё» быстрее и глубже. В этом и заключается секрет: за кажущимся «озарением» почти всегда стоит чужой опыт, однажды услышанная история или вовремя подмеченный нюанс.

И в итоге становится ясно: настоящая следственная интуиция формируется не только в аудиториях и не в тишине библиотек. Она рождается в прокуренных комнатах и на кухнях дежурных частей, за чашкой крепкого чая или кофе, когда старший коллега нехотя делится: «Знаешь, там я сразу понял, что он врёт — по тому, как замялся на слове „машина“…». Именно такие истории — без академического блеска, но с живым дыханием практики — и становятся лучшей школой интуиции.

7. Ведение профессионального дневника.

Работа следователя — это постоянное движение в тумане неопределённости. В потоке дел, показаний и мельчайших деталей порой вспыхивают тонкие сигналы: предчувствия, догадки, внутренние сомнения. Именно они часто становятся зерном будущих озарений. Но чтобы такие сигналы не растворялись бесследно, их нужно фиксировать.

Один из самых действенных инструментов здесь — ведение профессионального дневника. Это способ не только дать голос своей интуиции, но и со временем проверить её на прочность. В таких записях отражаются не только сухие факты, но и ощущения, возникшие в процессе работы: «Почему-то не верю этому свидетелю — слишком уж складно говорит» или «В показаниях всё логично, но смущает: откуда он мог знать про дверь в подвал?» Особенно ценны моменты сомнений и альтернативных версий, которые в момент записи могут казаться маловероятными. Со временем записи можно пересмотреть и сравнить с итогами расследования: подтвердилась ли догадка, сыграл ли роль тот самый «звоночек»?

Так дневник превращается не в формальность, а в настоящий тренажёрный зал профессионального мышления. Он помогает следователю развивать здоровое доверие к своему внутреннему голосу, но без фанатизма. Ведь систематическая фиксация и последующая проверка догадок показывает не только удачные попадания, но и ошибки — а это лучшая защита от когнитивных искажений и самоуверенности.

Простой пример: в дневнике появляется заметка — «Подозреваемый держится неуверенно, как будто знает, что его скоро уличат. Непонятная моторика рук — странное впечатление». Тогда объяснить это наблюдение было сложно. Но спустя две недели выяснилось, что у него действительно был сообщник, о котором он умалчивал. Такая запись превращается в ценный опыт подтверждённой догадки.

Или другой случай: в нескольких делах следователь записывает свои ощущения, и лишь часть из них подтверждается. Но именно это учит его не спешить с выводами и одновременно не игнорировать тревожные сигналы. Со временем он понимает: «Я не всегда прав, но если один и тот же звоночек повторяется снова и снова — это уже не совпадение».

Так формируется зрелая интуиция — не как вспышка озарения, а как результат дисциплины, наблюдательности и регулярной тренировки.

Практические рекомендации по ведению дневника:

- Записывать непосредственно после допроса, осмотра, общения, пока свежи впечатления.

- Отмечать:

˗ Что именно вызвало сомнение или интерес?

˗ Какие поведенческие мелочи были замечены?

˗ Какие версии возникли спонтанно?

˗ Как отреагировал сам следователь — чем руководствовался?

- Периодически возвращаться к записям — анализировать ошибки и находки.

- Можно делать краткие пометки прямо в досье, но отдельный личный дневник позволяет свободнее фиксировать ощущения и сомнения.

Профессиональный дневник — это зеркало следственной интуиции. Он помогает не просто «чувствовать», а научиться доверять себе обоснованно. Это пространство, где слабые сигналы приобретают форму, а личный опыт превращается в профессиональное знание. Следователь, который ведёт такой дневник, становится не только внимательнее к окружающему, но и честнее с самим собой.

Таким образом следственная интуиция — не мистическая способность, а результат упорной, вдумчивой работы над собой. Это не подарок природы, а профессиональное достижение, которое строится кирпич за кирпичом — из наблюдений, анализа, общения, ошибок и озарений.

За каждой интуитивной догадкой стоит сложная внутренняя работа, даже если она происходит мгновенно. Это — итог накопленных знаний, пережитых ситуаций, увиденных лиц, услышанных тональностей, прочитанных протоколов. Развитие интуиции — это развитие наблюдательности, рефлексии и психологической чувствительности.

Только сочетание анализа, опыта, чувствительности и систематической рефлексии позволяет сделать интуицию надёжным союзником следователя. И, пожалуй, главный вывод: интуиция — это то, что можно и нужно развивать.

В наш век технологий, когда даже бытовые вопросы мы всё чаще решаем с помощью умных алгоритмов, естественным образом встаёт вопрос: может ли искусственный интеллект однажды заменить человека и в такой тонкой сфере, как расследование преступлений? А если конкретнее — способны ли компьютеры вытеснить следственную интуицию, ту самую внутреннюю чуткость, которая так ценится в опытных следователях?

Сегодняшние технологии действительно впечатляют. Современные системы способны анализировать огромные массивы данных за считаные секунды. Алгоритмы находят закономерности там, где человеческий глаз теряется в деталях: они распознают лица на видео, сравнивают геолокации, анализируют эмоциональную окраску речи, создают поведенческие профили на основе цифровых следов. Появление таких инструментов облегчает работу — и это нельзя отрицать.

Но чем больше мы наблюдаем за этими достижениями, тем отчётливее становится: интуиция не уходит на пенсию. Напротив, она становится ещё более ценной. Ведь машина, как бы мощна она ни была, работает с тем, что ей дали. Алгоритм слеп к нюансам контекста, к случайностям, к человеческой странности. Он не умеет чувствовать неловкую паузу в ответе, не замечает, как человек вдруг начал говорить слишком гладко, словно репетировал, не улавливает, как в голосе проскользнула неуверенность — едва уловимая, но важная.

Интуиция начинает действовать именно там, где машина останавливается. Когда данные противоречивы, когда всё вроде бы сходится, но где-то внутри появляется ощущение: «что-то здесь не так». И это ощущение нельзя доказать цифрами — но именно оно часто становится началом новой, правильной версии.

Опытный следователь, оказавшись один на один с таким чувством, не отмахнётся. Он зафиксирует его, запомнит интонацию, взгляд, жест — и позже вернётся к ним, чтобы проверить: был ли прав его внутренний голос. Более того, именно человек способен придать сухим данным смысл. Да, система может подсчитать маршруты, найти пересечения во времени, установить, где находился телефон подозреваемого в нужный момент. Но какова была его мотивация? Почему он выбрал именно этот путь? Что за этим кроется — страх? паника? заранее спланированная уловка?

Чтобы понять это, нужны не только данные, но психологическая интерпретация, глубокое понимание человеческого поведения, внимания к мельчайшим эмоциональным сдвигам. Здесь искусственный интеллект, каким бы совершенным он ни был, пока отстаёт.

Один характерный случай может это хорошо проиллюстрировать. В одном деле система собрала и проанализировала всю цифровую информацию: перемещения подозреваемого, логи звонков, видеозаписи с камер. Всё свидетельствовало в его пользу: алиби казалось безупречным. Но следователь, просмотрев видеозапись допроса, отметил для себя странную деталь. Подозреваемый говорил уверенно, даже чересчур. Его спокойствие не соответствовало тяжести обвинений. Когда речь зашла о гараже — не самом, казалось бы, важном эпизоде — в глазах промелькнула едва заметная тень. Следователь отметил это в дневнике, вернулся к материалам, сделал дополнительный запрос — и выяснил, что допрос проходил не с тем, кого анализировала система, а с его братом-близнецом. Улики были верны, но касались другого человека.

Этот случай — не уникален. Он лишь подтверждает, что алгоритм видит шаблон, а человек — отклонение от него. Машина улавливает структуру, а следователь чувствует трещины в ней.

Значит ли это, что технологии не нужны? Конечно, нет. Они становятся незаменимыми помощниками. Но не конкурентами, а именно партнёрами. Лучшие результаты в расследованиях даёт не холодный расчёт и не слепая вера в «чутьё», а их союз. Когда данные и интуиция работают вместе, появляется то самое следственное мышление, способное выйти за пределы очевидного.

Настоящий профессионал не отвергает технологии, но и не растворяется в них. Он умеет слушать систему, но доверяет себе. Он знает: даже если улики «кричат», что всё чисто, внутренний голос может прошептать: «Проверь ещё раз».

А до тех пор, пока ни один алгоритм не научится чувствовать боль за притворной улыбкой, тревогу за показной вежливостью, интуиция останется тем инструментом, которому нельзя подобрать эквивалент в строке кода.

Интуиция следователя — это вовсе не мистика и не иррациональное озарение, выпадающее избранным. Это профессиональный навык, вырабатываемый годами практики, наблюдений, размышлений, ошибок и открытий. Она живёт не в абстрактных догадках, а в тонком чувстве закономерностей, в способности улавливать несостыковки, в мгновенной реакции на детали, которые ускользнули бы от постороннего взгляда.

Развивать следственную интуицию не только можно — это необходимо. Более того, делать это следует осознанно и методично.

Завершая разговор об этом важном аспекте профессии, стоит подчеркнуть: настоящий профессионал в сфере расследования — это не просто человек, хорошо знающий закон. Это тот, кто умеет видеть невидимое, чувствовать за очевидными фактами скрытые смыслы, кто, войдя в комнату, ощущает не только, что произошло, но и как, почему, кто именно.

Интуиция в этом смысле — как внутренний компас следователя. Она не говорит, куда идти, но подсказывает, где направление кажется неправильным. И тот, кто научился доверять этому компасу, кто подкрепил его знаниями и опытом, способен прийти туда, куда не доведут никакие алгоритмы — к истине.