Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

НАУКА НАБЛЮДАТЬ

Представьте обычный городской перекресток: люди спешат по своим делам, машины проезжают мимо, в кафе за углом кто-то заказывает кофе. Ничего необычного — так может показаться на первый взгляд. Но для сотрудника правоохранительных органов эта обыденная картина — открытая книга, полная подсказок и скрытых смыслов.

Наблюдение — это не просто умение смотреть. Это способность видеть то, что скрыто от глаз большинства, замечать детали, которые другие пропускают. В работе полицейского, следователя или оперативника это качество становится профессиональным инструментом, от которого порой зависит успех всей операции.

Есть расхожая фраза: «Глаза — зеркало души». В правоохранительной практике глаза — это ещё и радар, сканер, детектор лжи и, иногда, предсказатель будущего в одном лице. Хороший оперативник или следователь всегда немного фокусник: из тысячи деталей он выцепит ту одну, которая всё объяснит.

В работе сотрудников правоохранительных органов наблюдение — это не просто умение «смотреть по сторонам», а целенаправленный, системный процесс, который часто решает, будет ли дело раскрыто или преступник так и останется в тени. Благодаря наблюдению удаётся вычислять подозрительных личностей, находить их связи, определять привычки, любимые места, а иногда и тайники, куда они прячут похищенное добро. Наблюдательность помогает подметить странную деталь в толпе, увидеть лишний пакет на скамейке, заметить, что «случайный прохожий» третий раз за утро проходит мимо объекта интереса.

Почему наблюдение так важно? Потому что преступники редко оставляют на месте происшествия табличку с адресом и именем. Чаще всего улики — это едва уловимые следы, мимолетные жесты, случайно оброненные фразы. Именно наблюдательность помогает выявить преступные схемы, раскрыть связи между подозреваемыми, обнаружить спрятанные улики или предотвратить готовящееся преступление.

Вот полицейский в патруле замечает, как мужчина у банкомата слишком долго копается в карманах, нервно оглядываясь по сторонам. Казалось бы, мелочь. Но для тренированного взгляда это сигнал. Вот оперативники, затаившись в машине, следят за подозреваемым, фиксируя каждый его шаг. Их задача — оставаться невидимыми, сливаясь с городской средой. А вот следователь на месте кражи замечает, что следы на подоконнике ведут не внутрь помещения, а наружу — значит, взломщик не проникал в дом, а, наоборот, выбирался из него.

Случай из практики

В одном районном отделе расследовали серию квартирных краж. Преступник работал чисто: никаких отпечатков, никаких свидетелей, всё выглядело так, будто хозяева сами куда-то дели свои вещи. Единственная зацепка — камеры видеонаблюдения у подъездов, на которых мелькал один и тот же мужчина в спортивной куртке. На записи он всегда шёл в противоположную сторону от дома, где только что произошла кража. Лицо было закрыто кепкой, и поначалу казалось, что установить его личность невозможно.

Оперативник, просмотрев все записи, обратил внимание на мелочь: на одном видео, когда мужчина проходил мимо витрины, он слегка повернул голову. В отражении стекла на долю секунды блеснули характерные металлические дужки редкой модели очков. Эти же очки он заметил у одного посетителя ближайшего бара. В итоге установили, что это — ранее судимый за кражи местный житель. Его «спортивная куртка» оказалась курткой брата, а маршрут движения был продуман так, чтобы запутать камеры.

Развязка была бы невозможна, если бы оперативник не заметил эту едва уловимую деталь — крошечный блик в витрине от очков, которые на обычном прохожем никто бы и не разглядел.

По долгу службы сотруднику правоохранительных органов приходится держать глаза открытыми практически везде: на посту, в засаде, при слежении, на осмотре места происшествия или при опросе свидетеля. Порой приходится быть как вестерновский ковбой — сидишь тихо, но всё видишь.

Цель профессионального наблюдения проста и сложна одновременно: собрать максимально полную и достоверную информацию о событиях, людях, предметах и обстановке, не упустив ничего важного и не поддавшись иллюзиям. Задачи при этом могут быть разными — от выявления преступных намерений и документирования нарушений до предупреждения происшествий и розыска тех, кто уже успел скрыться.

Наблюдение — это не только про слежку и сбор информации. Это про умение анализировать поведение, предугадывать действия, отличать правду от лжи по едва заметным изменениям в мимике или голосе. Это про способность оставаться незамеченным, действовать методично и хладнокровно, даже когда ситуация накаляется.

Конечно, в кино все выглядит эффектнее: погони, перестрелки, драматичные озарения. В реальности же профессиональное наблюдение — это кропотливая, порой рутинная работа. Но именно она позволяет раскрывать преступления, которые казались безнадежными, находить преступников, которые считали себя неуловимыми, и, в конечном итоге, делать города безопаснее.

Так что если вы думаете, что наблюдательность — это просто врожденная способность, то ошибаетесь. Это навык, который можно и нужно развивать. И для тех, кто готов учиться видеть мир по-другому, профессиональное наблюдение станет не просто работой, а настоящим искусством.

Если спросить у случайного человека, что такое наблюдение, он, скорее всего, ответит: «Смотрю и запоминаю». Но это определение слишком упрощённое. Наблюдение — это фундаментальный способ познания мира, доступный каждому человеку с рождения. Мы постоянно наблюдаем: за погодой за окном, за поведением собеседника, за дорожной обстановкой. В психологической науке наблюдение — это преднамеренное, планомерное и целенаправленное восприятие, предпринимаемое с целью изучения предмета или явления. Оно организовано так, чтобы воспринимать объект как целое, видеть в нём и общее, и единичное, различать детали и понимать их связь с другими элементами.

Проще говоря, наблюдение — это не набор разрозненных картинок, а сочетание чувственного и рационального познания. Мы видим глазами и слышим ушами, но осмысливаем — головой. Именно поэтому хороший наблюдатель не только фиксирует, что перед ним, но и «считывает» скрытые связи между деталями.

В быту мы все что-то замечаем: сосед сменил машину, коллега снова опоздал, а у прохожего на шее свежий солнечный ожог. Это — бытовое наблюдение: спонтанное, фрагментарное, часто окрашенное эмоциями. Оно может быть полезным в разговоре на кухне, но в профессиональной деятельности этого недостаточно.

Профессиональное наблюдение — это уже совсем другой уровень. Это целенаправленное и специально организованное восприятие значимых для решения служебных задач явлений и процессов. Для сотрудника правоохранительных органов это могут быть проявления личности — правонарушителей, лиц, стоящих на профилактическом учёте, осуждённых, потерпевших, свидетелей. Это могут быть действия людей, предметы, документы, обстановка на месте происшествия, а порой даже деятельность самого сотрудника — например, чтобы оценить эффективность тактических действий.

Главное отличие профессионального наблюдения от бытового — непредвзятость, системность и цельность. Сотрудник воспринимает не всё подряд, а «вычисляет» самое важное, необходимое и интересное. Выбор того, на что обратить внимание, всегда связан с целью, задачей и планом наблюдения. Здесь нельзя полагаться только на интуицию — каждое действие должно вписываться в общий замысел.

Психологическая природа профессионального наблюдения многогранна. Это — наиболее развитая форма преднамеренного восприятия, в которой ключевую роль играют органы чувств, прежде всего зрение и слух. Но одних глаз и ушей мало. Внимание становится настоящим «дирижёром» процесса, управляя тем, куда и как направляется восприятие. Именно внимание позволяет отделить важное от неважного и удерживать фокус на нужных объектах.

Кроме того, наблюдение всегда связано с переработкой информации. Оно невозможно без активной работы мышления — анализа, сопоставления фактов, поиска причин и следствий. Опытный сотрудник умеет быстро переключаться с общего фона на отдельные детали и обратно, как оператор с пультом видеокамер, у которого в любой момент можно крупным планом вывести нужный фрагмент.

Наконец, нельзя забывать и об особенностях личности самого наблюдателя. Терпеливый, внимательный, психологически устойчивый сотрудник заметит то, что человек нервный или склонный к поспешным выводам попросту проигнорирует.

В правоохранительной сфере у наблюдения есть ещё и юридическая грань. Оно должно быть не только эффективным, но и законным: нельзя нарушать права и свободы граждан, вести наблюдение без законных оснований или вмешиваться в личную жизнь вне рамок полномочий. Вся полученная информация должна быть зафиксирована так, чтобы её можно было использовать в судебном процессе.

Таким образом, профессиональное наблюдение — это не врождённый талант, а сложный, отточенный наукой и практикой навык, в котором тесно переплетены точность восприятия, умение работать с информацией и способность видеть то, что для других остаётся незамеченным.

В детективных романах преступления чаще всего раскрывают благодаря внезапным озарениям или случайным уликам. В реальной же полицейской работе 90% успеха зависят от кропотливой, методичной работы, где профессиональное наблюдение выступает главным инструментом. Это не просто дополнительный навык — это фундамент всей оперативно-следственной работы. Здесь наблюдение — это не просто полезный навык, а инструмент, без которого работа правоохранителей была бы похожа на игру в шахматы с завязанными глазами. Преступления редко совершаются в вакууме: у любого действия есть следы, привычки, закономерности, которые можно заметить — если смотреть внимательно и правильно. Именно поэтому наблюдение становится ключевым элементом в раскрытии и предупреждении преступлений.

Для сотрудника правоохранительных органов профессиональное наблюдение — это не пассивное созерцание, а активный процесс сбора, анализа и интерпретации информации. Каждый взгляд, каждый зафиксированный жест, каждая мелочь может оказаться тем самым кусочком пазла, который соединит разрозненные факты в цельную картину. Например, при наружном наблюдении за подозреваемым опытный оперативник замечает не только маршрут его передвижений, но и то, как он меняет темп ходьбы при приближении к определённым зданиям, как держит телефон, как реагирует на прохожих. Всё это может подсказать, где он встречается с сообщниками, где хранит похищенное или где планирует новый «выход».

Влияние наблюдения на оперативно-розыскную деятельность трудно переоценить. Оно лежит в основе многих её форм: от скрытой слежки и засады до анализа видеозаписей или мониторинга социальных сетей. Без наблюдения невозможно оценить достоверность информации от информаторов, выявить закономерности в поведении подозреваемых, обнаружить новые связи и каналы взаимодействия. Более того, наблюдение помогает не только «догонять» события, но и предугадывать их, тем самым предотвращая преступления до того, как они будут совершены.

Наблюдение как основа для анализа и принятия решений проявляется в том, что оно питает оперативную работу «сырым материалом» — фактами и деталями. Оперативник, вооружённый результатами наблюдения, может выстроить верную тактическую линию: где установить пост, когда начать задержание, кого опросить в первую очередь. Ошибка в оценке ситуации здесь может стоить провала операции, а верный вывод — обеспечить успех.

В практике есть немало случаев, когда именно наблюдение стало решающим фактором.

Одним жарким летом в портовом городе произошел всплеск жалоб: в центре города резко увеличилось количество карманных краж. Жалобы приходили по одной и казались разрозненными: то чей-то телефон исчезнет в трамвае, то кошелёк — на набережной. Камеры, установленные в городе, давали мало: люди в толпе, крупный план — редкость.

На место вышла небольшая опергруппа — два сотрудника в штатском и один в форме на посту. Они растворились в толпе и стали наблюдать. Сначала казалось, что ничего не происходит: толпа, шум, жар. Но через полчаса внимательное наблюдение дало результат.

Сначала один из оперативников заметил своеобразный паттерн поведения: мужчина около 30 лет, в светлой футболке, несколько раз проходил мимо одной и той же группы туристов и слегка задерживал взгляд на карманах и сумках. Вроде ничего необычного — обычный прохожий. Но рядом, чуть дальше, появлялась женщина с большой сумкой, которая неожиданно наступала на ногу прохожему, отвлекая его, или просила подсказать дорогу. В это мгновение «мужчина в футболке» как бы невзначай наклонялся и отходил уже с чужим телефоном или кошельком.

Оперативники заметили ещё одну деталь: у «женщины» в сумке была яркая лента, и она постоянно перекладывала её из одного кармана сумки в другой — простой, почти незаметный жест. Вскоре выяснилось, что это была сигнальная метка: перекладывание ленты означало «готово». Маленькая деталь, которую в повседневной суете никто бы не связал с кражей, для наблюдателя стала ключом.

Дальше — точная, выверенная работа: один из сотрудников мягко приблизился и, не привлекая внимания, последовал за подозреваемыми, другой вызвал подкрепление и подготовил задержание так, чтобы не спугнуть всех членов преступной группы. Когда очередной «приём» сработал, опергруппа приступила к задержанию. Выяснилось, что преступники успели вытащить еще один телефон. В сумках обнаружились десятки чужих вещей — документы, банковские карты, несколько дорогостоящих телефонов.

Почему это сработало? Потому что наблюдение превратило разрозненные жалобы в субъектно-объектную схему: кто действует, кем прикрывается, какие сигналы используют, как распределяют роли. Наблюдатель увидел закономерность там, где другие видели лишь случайность.

Урок здесь тройной. Во-первых, терпение и системность: длительное, спокойное наблюдение важнее панической погони за «подозрительным». Во-вторых, внимание к мелочам: небрежно брошенный взгляд, перекладываемая лента и т.п. — всё это может быть кодом. В-третьих, координация и планирование: наблюдение даёт данные, но эффективность обеспечивается слаженными действиями команды — тихое преследование, подготовленное задержание и обстоятельная фиксация фактов.

Наблюдение — это искусство складывать фрагменты в картину, предсказывать следующий ход противника и действовать так, чтобы не разрушить всю цепочку доказательств.

В правоохранительной практике наблюдение — это не просто полезный навык, а инструмент номер один. Профессионал видит не всё подряд, а выбирает главное, фильтруя поток впечатлений. Здесь многое зависит от цели, задачи и заранее продуманного плана. Органы чувств — прежде всего зрение и слух — становятся рабочими инструментами, а внимание играет роль дирижёра, направляя и регулируя восприятие. Без активного мышления наблюдение превращается в бессмысленное «перебирание» картинок в голове.

Сотрудник полиции, ведущий наблюдение, должен уметь соединять чувственное и рациональное: сначала уловить то, что заметили глаза и уши, а затем проанализировать и сделать выводы. При этом личностные качества — терпение, выдержка, интуиция — часто оказываются решающими.

Для сотрудника правоохранительных органов наблюдение — это и компас, и карта, и фонарик в темноте. Оно помогает ориентироваться в хаосе событий, принимать тактические решения и действовать на шаг впереди. А в деле, где цена ошибки слишком высока, умение видеть то, что скрыто от других, порой становится решающим.

Представьте себе сотрудника правоохранительных органов, который ведёт наблюдение за подозреваемым. На первый взгляд, кажется, что это просто — смотри себе и запоминай. Но на самом деле профессиональное наблюдение — это не бездумное «подглядывание», а сложная, требующая высокой подготовки деятельность, опирающаяся на целый ряд требований.

Прежде всего, наблюдатель всегда действует в строгих законодательных и этических рамках. Он не может переступить черту закона ради добычи информации: каждое действие должно быть обосновано, санкционировано и проводиться с учётом прав и свобод граждан. В противном случае собранные сведения рискуют стать не только бесполезными, но и проблемой в суде. Конфиденциальность — не пустое слово: утечка данных, добытых в процессе наблюдения, может сорвать операцию или поставить под угрозу жизнь людей.

Далее — профессиональная объективность. В обыденной жизни мы часто оцениваем события через призму личных симпатий, опыта или настроения. Но правоохранитель не может позволить себе такую роскошь. Его задача — фиксировать и анализировать факты без искажений и домыслов, каким бы «очевидным» ни казалось происходящее.

Немаловажным является и умение сохранять концентрацию внимания. Наблюдение может длиться часами, а нужный момент — доли секунды. Профессионал обязан «держать фокус» даже в условиях шума, толпы, непогоды или стрессовых обстоятельств. К этому добавляется устойчивость к отвлекающим факторам: ведь иногда подозреваемый сознательно пытается «запутать хвост», создавая ложные следы или отвлекая внимание.

И, наконец, наблюдатель должен обладать способностью к быстрому анализу и принятию решений. Иногда полученная информация требует немедленной реакции — например, когда объект наблюдения внезапно меняет маршрут или начинает контактировать с неизвестными лицами. Медлительность здесь недопустима: секунды могут решить исход операции.

По сути, профессиональное наблюдение — это одновременно юридически выверенная, психологически выносливая и аналитически точная работа. Ошибок она не прощает, а успех часто зависит от того, насколько чётко сотрудник соблюдает все эти требования.

В арсенале сотрудников правоохранительных органов наблюдение бывает разным — от вполне открытого до тщательно замаскированного. Открытое наблюдение — это то, что все мы видим в новостях и на улицах: патрульный инспектор, стоящий на перекрёстке; участковый, беседующий с жителями двора; следователь, внимательно осматривающий место происшествия. Здесь важна не только фиксация событий, но и создание превентивного эффекта: присутствие формы и внимательного взгляда само по себе может удержать потенциального нарушителя.

Скрытое наблюдение — совсем другая история. Это работа «в тени», когда каждый взгляд, каждое движение должно остаться незамеченным. Такой метод используется в оперативно-розыскной деятельности, когда выявление объекта слежки преждевременно сорвало бы операцию. Здесь важны выдержка, маскировка и умение слиться с обстановкой.

Отдельно стоит видеонаблюдение и прочие технические средства: камеры на улицах, в транспортных узлах, в зданиях; аудиозапись; даже тепловизоры и дроны. Эти инструменты, будучи грамотно интегрированы, позволяют непрерывно фиксировать события и возвращаться к ним при необходимости, а главное — минимизировать человеческий фактор.

Часто на практике применяется комбинированное наблюдение, когда оперативники работают в паре с камерами, а открытое присутствие одних сотрудников отвлекает внимание, пока другие ведут скрытую фиксацию.

Но каким бы ни был метод, за каждым успешным наблюдением стоит продуманная организация. Всё начинается с подготовительного этапа: определяются задачи, уточняется, что именно нужно зафиксировать, и собирается предварительная информация об объекте или месте. Затем идёт планирование — выбор времени и позиции, которые обеспечат лучший обзор и минимальный риск быть замеченным.

Не менее важен метод фиксации наблюдений: это могут быть подробные записи в блокноте, фотосъёмка, диктофон или прямое подключение к системе видеонаблюдения. В условиях, когда события развиваются стремительно, фиксировать нужно чётко, системно и без искажений, чтобы любая запись могла стать доказательством.

Отдельная забота — собственная безопасность. Для скрытого наблюдения — это умение оставаться незаметным; для открытого — грамотная дистанция и оценка риска. Иногда это включает в себя и координацию с другими подразделениями: оперативник на месте может быть «глазами», а аналитик в штабе — «мозгом», который в режиме реального времени подсказывает тактические решения.

Хорошо организованное наблюдение — это не просто глаза и уши правоохранителей. Это тонко настроенный инструмент, где каждое действие — часть общей стратегии, а каждый взгляд может оказаться решающим.

Чтобы наблюдение стало не просто случайным взглядом в сторону, а настоящим инструментом раскрытия истины, им должен управлять ум, который работает по плану. Не хаотично, не «как получится», а продуманно, шаг за шагом. Профессор А. Р. Ратинов подчеркивал: результативность наблюдения — это, прежде всего, результат грамотной организации. У наблюдателя должна быть цель, понимание объекта, стратегия действий. И для этого полезно помнить несколько фундаментальных правил.

- Прежде всего, нужно как можно лучше узнать тот объект, за которым предстоит следить — будь то человек, предмет или явление. Это как готовиться к охоте: прежде чем выйти в лес, охотник изучает повадки зверя. Чем полнее будет исходное представление, тем легче заметить то, что выбивается из привычного поведения или формы.

- Затем — определить цель и задачу. Не просто «посмотрю, что получится», а четко сформулировать: что именно требуется выяснить, какие признаки ищем, что хотим исключить. И пусть план будет хотя бы в голове — он поможет не потеряться в потоке впечатлений.

- Но важная хитрость в том, что искать нужно не только ожидаемое. Настоящий наблюдатель всегда проверяет и обратное. Если ждешь, что подозреваемый проявит нервозность — обрати внимание, не слишком ли он, наоборот, спокоен.

- Предмет наблюдения лучше мысленно разделить на части, изучая их поочередно, но при этом, не теряя из виду целое. Это как рассматривать картину: можно всматриваться в мазки кисти, но при этом помнить, что они складываются в общий сюжет.

- Важна и работа с деталями: их надо собирать, словно бусины, пока не наберется целое ожерелье фактов. Чем больше мелких особенностей удастся заметить, тем полнее картина.

- Никогда нельзя полагаться на одно-единственное наблюдение. Условия нужно менять: смотреть в разное время, под разными углами, в иных обстоятельствах.

- Подвергать сомнению наблюдаемые признаки. Помнить, что некоторые признаки могут быть нарочито подброшены — для дезинформации.

- Каждый элемент требует вопросов: «почему так?» и «что это значит?». Такие вопросы заставляют не просто видеть, но и мыслить, проверять гипотезы и уточнять выводы.

- Сравнение — еще один мощный инструмент. Сопоставление похожих и контрастных объектов, поиск связей и различий помогает выхватить важное из фона.

- Результаты нужно соотносить с уже известными фактами, с опытом науки и практики.

- Важно не только заметить, но и зафиксировать. Запись или четко сформулированный отчет упорядочат информацию и помогут сохранить ее без искажений.

- Наблюдение можно сделать еще эффективнее, если привлечь других специалистов, сравнить их заметки со своими, обсудить. Иногда чужой взгляд укажет на то, что ускользнуло от вас.

- И наконец, помнить, что игра может быть двусторонней: наблюдатель сам способен оказаться под чужим пристальным взглядом. И тогда уже он — объект, а не субъект наблюдения.

Вся эта система правил превращает наблюдение из случайного акта в тонкое искусство — почти шахматную партию, где каждая фигура, каждое движение и пауза имеют значение.

Как это работает

Ноябрьский вечер, моросящий дождь, сырые листья под ногами. Опытный опер Лебедев, натянув воротник плаща, стоял у витрины маленького ломбарда и будто бы рассматривал старинные часы. На самом деле он наблюдал.

Накануне ограбили ювелирный магазин — чисто, без лишнего шума, но с одной странной деталью: вор вынес только небольшие изделия из золота, игнорируя дорогие часы и платину. Камеры засняли лишь силуэт в капюшоне. Лебедев понимал — здесь нужен не допрос, а методичное, кропотливое наблюдение, по всем правилам.

Правило первое: знать объект. Он заранее собрал всё, что мог, о возможном подозреваемом — молодом человеке по кличке «Пилюля», известном скупщику краденого. Любил золото, но был равнодушен к серебру и часам.

Правило второе: цель и план. Лебедев точно знал, что «Пилюля» появится где-то поблизости — слишком уж быстро тот всегда пытался сбыть товар.

Правило третье: искать и обратное. Следователь смотрел не только на тех, кто выглядел подозрительно, но и на тех, кто старался казаться слишком спокойным.

Минут через двадцать взгляд зацепился за парня в неприметной куртке, который подошёл к ларьку с шаурмой. Правило четвёртое: расчленить объект. Лебедев отметил походку — чуть шаркающую, правую руку, крепко сжимающую что-то в кармане, и при этом — излишне ровную осанку.

Правило пятое: детали. Парень время от времени поправлял рукав, будто что-то натирало запястье.

Правило шестое: разные условия. Лебедев сменил точку, подошёл с другой стороны улицы, и заметил в тусклом свете фонаря золотой блеск цепочки, выглянувшей из-под манжета.

Правило седьмое: сомневаться. Может, это просто безобидный прохожий с золотой цепочкой? Он продолжил наблюдать.

Правило восьмое: задавать вопросы. Почему парень постоянно оглядывается? Почему цепочка такая же, как на фото из ювелирного магазина?

Правило девятое: сравнение. Лебедев сопоставил походку и рост с кадрами с камеры — совпадение.

Правило десятое: сопоставление с базой знаний. Его опыт подсказывал: такие мелкие «привычки» тела не меняются, даже если человек меняет одежду.

Правило одиннадцатое: фиксировать. В блокноте уже были сделаны краткие записи — время, место, особенности поведения.

Правило двенадцатое: привлекать коллег. Лебедев сообщил напарнику по рации, чтобы тот аккуратно дежурил на соседней улице.

Правило тринадцатое: помнить, что наблюдателя тоже могут наблюдать. Лебедев держался так, будто его интересует исключительно витрина с часами.

Когда парень наконец направился в сторону ломбарда, Лебедев уже был уверен — это «Пилюля». Задержание прошло быстро, а цепочка действительно оказалась из похищенных.

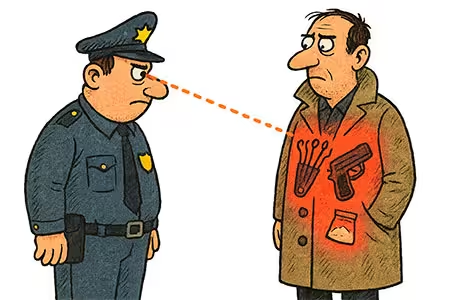

Задумывались ли вы, почему опытный оперативник может с первого взгляда определить подозрительного человека в толпе, тогда как обычный человек пройдет мимо, не заметив ничего необычного? Секрет кроется в особом качестве – профессиональной наблюдательности, которая становится для сотрудника правоохранительных органов не просто полезным навыком, а образом профессионального мышления. Это не просто умение смотреть и видеть. Это особое свойство личности, формирующееся у сотрудника правоохранительных органов в процессе его работы, позволяющее подмечать профессионально значимые, но малозаметные детали, которые для постороннего глаза кажутся случайными или несущественными. Именно в этих деталях нередко скрываются ключи к раскрытию преступления.

Психологическая природа наблюдательности уходит корнями в сложное взаимодействие познавательных процессов. Это не просто «острое зрение» – это системная работа психики, где задействованы все органы чувств, внимание, память и аналитическое мышление. Когда следователь осматривает место преступления, его глаза фиксируют не просто разрозненные предметы, а выстраивают логические связи между ними. Рука, ощупывая поверхность, ищет не просто шероховатости, а скрытые следы. Нос улавливает не просто запахи, а анализирует их происхождение.

Структура профессиональной наблюдательности напоминает сложный механизм, где чувственные компоненты – лишь видимая часть айсберга. Да, острота зрения и слуха важны, но гораздо важнее то, как мозг перерабатывает полученную информацию. Здесь вступает в действие профессиональное мышление – тот самый «умный взгляд», который отличает просто смотрящего от видящего. Недаром в народе говорят: «Человек смотрит глазами, а видит умом». Один и тот же предмет обыватель и криминалист увидят совершенно по-разному – первый заметит внешние признаки, второй прочитает историю предмета.

Но наблюдательность – это не только интеллектуальный процесс. Ее мотивационная составляющая часто становится решающей. Только глубокая профессиональная заинтересованность позволяет часами вести наблюдение в некомфортных условиях, сохраняя концентрацию. Вспомним работу оперативников при наружном наблюдении – физический дискомфорт, холод или жара, необходимость сохранять неподвижность... Что держит их на посту? Установка на восприятие информации, превращающая рутинный процесс в профессиональный вызов.

Для поддержания высокого уровня наблюдательности сотруднику нужны три ключевых условия.

Во-первых, чёткая установка на восприятие информации, имеющей значение для профессиональных задач. Это как внутренний фильтр, который автоматически отсекает лишнее и выделяет полезное.

Во-вторых, специальная фокусировка внимания именно на тех свойствах объекта, которые могут дать нужную информацию. Например, при допросе не просто слушать слова, а замечать микромимику, паузы, сбивчивость дыхания.

В-третьих, способность длительно удерживать внимание на протяжении долгого времени, чтобы не пропустить тот самый момент, когда деталь, кажущаяся случайной, вдруг выстрелит важным доказательством.

В реальной практике профессиональная наблюдательность — это не абстрактное понятие, а инструмент, который спасает расследования. Один лишь взгляд, брошенный на неправильно застёгнутый рукав куртки подозреваемого, может вывести следствие на след орудия преступления. И, как показывает опыт, именно такие мелочи, подмеченные наблюдательным сотрудником, часто становятся решающими.

Значение этого качества для работы правоохранителя невозможно переоценить. Именно наблюдательность позволяет:

- распознавать преступные намерения на ранних стадиях;

- замечать микрожесты и изменения в поведении, выдающие ложь;

- обнаруживать скрытые связи между, казалось бы, разрозненными фактами;

- сохранять ситуационную осведомленность в условиях оперативной работы.

В критические моменты именно наблюдательность становится тем решающим фактором, который отделяет успех от провала. Когда в 2016 году сотрудник патрульно-постовой службы в Новосибирске предотвратил теракт, он обратил внимание на неестественно тяжелую походку молодого человека – оказалось, под одеждой тот нес самодельное взрывное устройство. Это не случайная удача – это профессиональная наблюдательность в действии.

В конечном счете, профессиональная наблюдательность – это не просто одно из многих качеств хорошего сотрудника правоохранительных органов. Это основа профессионального мировоззрения, особый способ взаимодействия с миром, где каждая деталь может стать ключом к раскрытию преступления и защите общества.

Выдающийся специалист в области юридической психологии, профессор А. М. Столяренко, посвятил многие годы изучению того, как люди, работающие в сфере права, могут тренировать и совершенствовать свою способность замечать то, что ускользает от постороннего взгляда. Результатом этой работы стала целая система психотехнических приёмов профессионального наблюдения, предназначенных для юристов, следователей, оперативных работников. Эти приёмы — не просто теоретические конструкции, а отточенные на практике инструменты, которыми можно вооружить себя так же надёжно, как набором отмычек вооружается мастер-ключник.

По замыслу Столяренко, овладение этими приёмами позволяет выработать особое профессиональное зрение — умение выделять главное среди массы незначительных деталей, улавливать тонкие изменения в поведении собеседника, мгновенно фиксировать пространственные и временные связи событий. Такой специалист, войдя в комнату, где только что что-то произошло, видит не просто беспорядок — он видит следы, направления движения, невидимые другим точки напряжения.

Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Приём обеспечения интенсивности наблюдения — это искусство держать свой «луч» внимания ярким и сконцентрированным. Смотреть — ещё не значит наблюдать. Профессионал включает в работу не только глаза и уши, но и внутреннюю собранность, волю, ответственность. Каждый такой приём реализуется через соблюдение целого ряда правил, которые помогают превратить простое смотрение в осмысленное профессиональное наблюдение.

Правило самостимулирования внимания требует, чтобы сотрудник не ждал напоминаний от инструктора или старшего — он сам держит в голове, что от качества наблюдения зависит чья-то безопасность, успех операции и, порой, целые месяцы следственной работы. Одна упущенная деталь может стоить очень дорого — и не всегда её удастся восполнить.

Правило бдительности гласит: спокойная обстановка часто обманчива. Тысяча проверок документов может пройти без происшествий, но тысяча первая окажется роковой, если снизить настороженность. Преступники действуют тихо, хитро, и только постоянная внутренняя готовность позволяет перехватить их инициативу. Здесь играет роль и чувство профессиональной гордости — не позволить обмануть себя, остаться на шаг впереди.

Правило волевого напряжения требует усилия. Наблюдение — это не пассивное созерцание, а поиск малозаметных признаков, которые могут иметь значение. Нужно заставлять себя изучать детали, менять точку обзора, подходить ближе, мысленно напоминая: «Нет преступлений без следов». Если их не видно — ищи упорнее, подключай технику, возвращайся к уже осмотренному. И всё это — с постоянным самоконтролем: «Внимателен ли я? За всем ли слежу?».

Наконец, правило уяснения цели и задач наблюдения. Общие фразы вроде «смотри внимательнее» мало помогают. Настоящий результат приносит ясная установка: какие именно признаки искать, что должно насторожить, где может скрываться нужная информация. Конкретика делает наблюдение острым, направленным и в итоге — успешным.

Приём организации наблюдения — это умение держать под контролем десятки разнородных деталей, не упуская ни одной. Следователь на месте происшествия должен одновременно искать и фиксировать следы преступления, изучать обстановку, собирать материал для версий, отслеживать поведение людей, контролировать действия коллег и собственные шаги. Всё это требует безошибочного распределения и переключения внимания.

Правило планомерного изучения поля наблюдения учит сначала «схватить» обстановку: определить ключевые точки, учесть условия (день, ночь, дождь, туман), выбрать место и порядок смены позиции. Чёткая предварительная схема превращает хаос в управляемое поле.

Правило постановки себя на место правонарушителя помогает предугадать его шаги. Мысленно примерив его роль, легче понять, откуда он будет действовать, какие зоны использовать, и где риск особенно велик.

Правило обоснованного распределения и переключения внимания требует работы по продуманной схеме — спиралью, секторами, по часовой стрелке. Важно помнить: внимание имеет предел, а взгляд в момент перевода ничего не фиксирует. Поэтому потенциально опасные точки рассматриваются пристально, с ожиданием, что именно там спрятана ключевая информация.

Правило комплексности восприятия напоминает: наблюдение — это не только зрение. Запах, звук, осязание могут дать не меньше, чем картинка. Порой едва уловимый аромат или температура поверхности подскажут больше, чем десяток визуальных деталей.

Приём обеспечения высокой чувствительности органов чувств. Чувствительность — это тонкая настройка восприятия, позволяющая улавливать мельчайшие детали и изменения. Чем ниже порог восприятия, тем больше нюансов человек замечает и тем быстрее реагирует. Это состояние непостоянно: в разные моменты оно может колебаться от острого до почти притуплённого. Для наблюдателя важно уметь удерживать его на максимуме — ведь от этого напрямую зависит результат работы. Чтобы этого достичь, нужно соблюдать ряд правил.

Правило учёта адаптационных зависимостей чувствительности. Чувствительность органов чувств изменяется в зависимости от условий, и для её максимизации важно учитывать механизмы адаптации. Зрение достигает наилучшей чувствительности в темноте, слух — в тишине. Для наблюдения в тёмных условиях рекомендуется за 15–20 минут до начала перейти в темноту или использовать тёмные очки, чтобы повысить ночное зрение. Следует избегать даже кратковременных ярких вспышек света, так как они резко снижают чувствительность, а восстановление займёт 8–10 минут. Оптимальным является использование красного света, так как он меньше влияет на остроту зрения.

Адаптация обоняния происходит быстро — от нескольких секунд до пары минут, и потерянную чувствительность можно восстановить, выйдя на свежий воздух на 10 минут. Для улучшения восприятия малозаметных признаков рекомендуется проводить повторный осмотр днём после ночных мероприятий, использовать дополнительное яркое освещение и произвольно фокусировать внимание на деталях.

Правило учёта взаимодействия ощущений при наблюдении. Ощущения разных органов чувств взаимосвязаны и могут усиливать или ослаблять друг друга. Повышению остроты зрения способствуют обтирание лица холодной водой, приём кофе или тонизирующих средств, кислые продукты, лёгкая болевая стимуляция (например, пощипывание). Эти меры дают кратковременный эффект (20–30 минут), но полезны в сложных условиях или при усталости. На чувствительность негативно влияют жара или холод, переедание, переполненный мочевой пузырь, сильная усталость и неприятные запахи. В таких случаях требуется волевая мобилизация для поддержания качества наблюдения.

Приём повышения осмысленности наблюдаемого. Наблюдает лучше тот, кто понимает, что перед ним, — и наоборот, непонимающий почти слеп. Два сотрудника могут стоять плечом к плечу и смотреть в одну точку, но опытный увидит в ней целый рассказ, а новичок — просто картинку.

В правоохранительной практике это умение особенно важно: приходится разглядывать детали сквозь пелену маскировок, отвлекающих манёвров и инсценировок. Осмотр места происшествия — это почти всегда погружение в обстановку неочевидности. Задача наблюдателя — заставить «немых свидетелей» заговорить.

Правило опоры на знания. Используй всё, что знаешь сам и что узнал от других: опыт, случаи из прошлого, наставления. Вспоминай приёмы и правила, проверенные практикой.

Правило вербализации обнаруженного. Проговаривай свои наблюдения — вслух или про себя. Слова вытягивают из памяти нужные ассоциации и помогают сразу оценить увиденное.

Правило сложения мысленной картины. Соединяй отдельные признаки в единую историю, проверяй её на внутреннюю логику. Не ограничивайся рамками места происшествия — думай шире.

Правило критичности наблюдения. Не привязывайся к одной версии, замечай всё, что выбивается из картины. Помни об инсценировках: они часто излишне демонстративны или, наоборот, подозрительно «чисты».

Приём повышения устойчивости наблюдения. Эффективное наблюдение — это не просто зоркий взгляд в начале, а способность удерживать его до конца. На практике это сложнее, чем кажется: многочасовой осмотр места происшествия, обыск, дежурство на посту — всё это изматывает и тело, и нервы. К концу смены усталость, напряжение и раздражение могут подрезать внимательность, а условия бывают ещё те: от холодного ветра до необходимости заглянуть туда, куда и санитар боится сунуться.

Правило сохранения психологической уравновешенности. Начинать работу следует в нормальном, рабочем настроении. Не поддаваться раздражению, страху, брезгливости, не позволять внешним раздражителям — шуму, толпе, виду крови или крикам — сбить себя с толку. У страха глаза велики, но наблюдатель должен держать холодную голову.

Правило использования микроперерывов. Предельная концентрация без перерыва держится около 40 минут, средняя — 2,5–3 часа. Чтобы сохранить остроту взгляда дольше, нужны короткие паузы: 5–7 минут каждый час-два, смена позы, лёгкая разминка или изотонические упражнения (поочерёдное напряжение и расслабление мышц). Даже сидя на месте, можно размять плечи, шею, руки и ноги, чтобы оживить кровоток и голову.

Правило учёта суточной и недельной динамики. Внимательность колеблется в зависимости от времени суток и дня недели. Спады случаются в первые полчаса работы, во время обеденного перерыва, после еды, вечером, ночью (особенно с полуночи до пяти утра), а также по понедельникам, в выходные и праздники. В эти периоды стоит особенно следить за качеством наблюдения.

Правило исключения иллюзий. Темнота, туман, необычный свет, миражи, скорость движения, усталость или тревога могут породить ложные восприятия. Нужно быть готовым перепроверить увиденное и не стесняться докладывать, если остаются сомнения. Принцип прост: лучше проверить, чем отбросить.

Использование этих приёмов — не формальность и не набор красивых слов, а прямая гарантия того, что наблюдение даст результат. В реальной работе у следователя или оперативника нет права на «заметил, но не оценил» или «устал, не досмотрел». Каждый взгляд, каждое движение, каждая деталь могут оказаться ключом к разгадке. Умение поддерживать ясность ума, собранность и критичность от первой минуты до последней — это та невидимая пружина, на которой держится всё расследование. Здесь мелочей не бывает: иногда именно внимательность к пустяку позволяет найти улику, которая перевернёт всё дело.

В мире, где преступник может раствориться в толпе за секунду, а улика — оказаться спрятанной на виду, наблюдательность становится оружием. Не врождённым даром, а навыком, который можно и нужно оттачивать. Формирование профессиональной наблюдательности — процесс долгий и многослойный, в котором теория и практика переплетаются так же тесно, как опыт и интуиция. Как же сотрудники правоохранительных органов учатся видеть то, что скрыто от обычного взгляда?

Обучение и тренировки — первый и обязательный шаг. Здесь работают не только лекции и методички, но и симуляции, ролевые игры, специально поставленные упражнения. Обычная прогулка по условному месту происшествия превращается в учебный квест: кто-то играет роль свидетеля, кто-то — подозреваемого, а будущий следователь учится не просто смотреть, а видеть. Такие тренировки позволяют безопасно столкнуться с ситуациями, которые в реальной жизни будут требовать молниеносных, но точных решений.

Теория в классах — лишь фундамент. Настоящая школа наблюдательности — это тренировочные залы с инсценированными преступлениями, где каждая деталь — подсказка.

Представьте следователя, который входит в «квартиру», где разыграно ограбление. Разбитая ваза стоит не там, где упала — её передвинули. Пыль на полу стерта в странном узоре — кто-то волок что-то тяжёлое. Запах — не только кровь, но и едва уловимый аромат дешёвого одеколона, которого раньше здесь не было.

Современные виртуальные симуляции добавляют новый уровень: оперативник в VR-очках отрабатывает задержание в метро, где нужно за секунды заметить неестественно тяжёлую сумку, нервный взгляд или руку, спрятанную в кармане.

Не менее важна развитая внимательность и тренированная память. Внимательность — это способность не упустить мелочь, а память — умение эту мелочь сохранить и позже использовать. Здесь помогают специальные упражнения: запомнить расположение предметов в комнате, а потом описать его по памяти; всматриваться в лица людей в толпе и через пару минут воспроизвести их особенности. Такие тренировки постепенно учат мозг фиксировать и удерживать нужную информацию.

Можно привести в пример несколько совсем простых упражнений. Но главное здесь – регулярность.

«Наблюдательный диктант»: 30 секунд смотришь на витрину/кабинет/двор, затем по памяти описываешь: цвета, количество, взаимное расположение, следы.

«Квадрат девяти»: взгляд по диагоналям и периметру воображаемой сетки — формирует системный скан, а не «туннельный» взгляд.

«Метод «3-2-1»: быстро фиксируешь 3 факта, 2 аномалии, 1 гипотезу — и сверяешься, не придумал ли ум лишнего. Память поддерживается осмысленным кодированием: не «синея машина у подъезда», а «синий седан с вмятиной на заднем бампере, припаркован поперёк привычного потока» — то есть деталь + контекст + отклонение от нормы. Добавьте простые мнемоприёмы (группировка по признакам, краткие словесные ярлыки) — и объём удерживаемых деталей вырастет без лишнего напряжения.

«Семь деталей»: в любой новой локации назови (и тихо проговори) семь нетривиальных признаков — запах, свежий след, неуместный предмет, «тишина там, где должно быть шумно» и т.п.

«Ретроспектива 60 секунд»: раз в час закрыть глаза и восстановить минуту наблюдения по кадрам.

«Метод Шерлока»: ежедневно описывать одного случайного человека в толпе так, чтобы потом узнать его из тысячи. Цвет шнурков, потертость на ремне, манера теребить мочку уха — мелочи, которые могут стать уликой.

Психологические тренинги и когнитивные техники работают на внутреннюю готовность наблюдать. Это умение управлять своим вниманием, регулировать уровень тревожности и усталости, а также поддерживать ясность мышления в стрессовой ситуации. Приёмы медленного дыхания, техники «заземления» (когда внимание намеренно переключается на детали окружающего мира) или тренировка переключения фокуса с общего на частное и обратно — всё это становится инструментарием профессионала.

Когнитивная дисциплина предохраняет от самообмана сильнее, чем любой гаджет. Перед началом — короткий психонастрой: дыхание 4–4–6, формула цели на 10 секунд («наблюдаю — проверяю — подтверждаю»). Во время работы — цикл «наблюдение → оценка → решение → действие» с обязательной вставкой «стоп‑проверка» при каждом подозрительном выводе. Полезны «стоп‑слова» против предвзятости: «Что я хочу видеть?» — «Что должен проверить?». Держите под рукой мини‑чек‑лист искажений восприятия: поспешное обобщение, привязка к первой версии, эффект «туннельного взгляда». Ещё одна рабочая привычка — вербализация: тихо формулируем увиденное и его значение; слова тянут за собой нужные ассоциации и базу знаний.

Практический опыт — тот учитель, который ничего не прощает, но и награждает щедро. Чем больше реальных ситуаций пройдено, тем легче распознавать повторяющиеся паттерны: почерк преступника, странности поведения свидетеля, нестыковки в обстановке. Опыт позволяет на ходу сопоставлять текущее наблюдение с десятками уже виденных случаев, а значит, быстрее находить главное.

Важную роль играет менторство и наставничество. Молодой специалист, попадая под крыло опытного коллеги, получает не только знания, но и бесценную «передачу взгляда» — способность видеть то, что ускользает от неопытного глаза. Наставник может показать, куда именно смотреть, как правильно формулировать вопросы, как связывать воедино обрывочные данные.

И, наконец, нельзя забывать о современных технологиях. Камеры наблюдения с высоким разрешением, дроны, тепловизоры, аналитические программы — всё это расширяет поле зрения специалиста. Но важно понимать: техника помогает, но не заменяет человеческого анализа. Экран покажет картинку, но только профессионал заметит на ней лишнюю тень, неестественное движение или странное пятно.

Современные технологии не заменяют наблюдательность, а усиливают её.

- Распознавание лиц в толпе — но сначала оператор должен верно выделить приметы.

- Анализ видео с камер: алгоритмы ищут аномалии, но человек должен задать правильные параметры («ищем человека, который трижды прошёл мимо банкомата»).

- Дроны с тепловизорами — но пилоту нужно знать, где преступник может спрятаться.

Технологии — лишь инструмент. Острый глаз и живой ум решают всё.

Профессиональная наблюдательность — это сплав методов, дисциплины и опыта. Учёба даёт основы, тренировки — навык, психологические техники — устойчивость, опыт — глубину, наставник — направление, а технологии — дополнительные глаза и уши. Всё вместе превращает просто внимательного человека в настоящего мастера видеть невидимое.

В полиции говорят: «Преступник всегда оставляет след. Надо просто научиться видеть». Это ежедневная работа — тренировать взгляд, анализировать ошибки, перенимать опыт.

Внимание и наблюдательность — качества, которые отлично поддаются тренировке. Шаг за шагом, упражнение за упражнением они становятся всё крепче, пока однажды не переходят в новый, почти инстинктивный уровень. Высшая степень развития наблюдательности — это когда она перестаёт быть просто профессиональным навыком и становится частью самого человека, его характера.

Такой сотрудник замечает не только то, что в его обязанности входит, но и всё, что происходит вокруг, независимо от ситуации. Он не упустит деталь в толпе, услышит нужное слово в шумном разговоре, подметит перемену в тоне голоса, уловит взгляд, который выдаёт больше, чем сказанное. И тогда даже шепот асфальта, даже тень в переулке, даже слишком чистые ботинки у «случайного» прохожего станут говорящими уликами. Для такого человека наблюдение уже не работа, а естественное состояние, способ взаимодействия с миром. Он не просто смотрит — он видит. И, видя, понимает.