Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

КАК РАЗОБЛАЧИТЬ ИНСЦЕНИРОВКУ?

Дверь в квартиру была взломана, ящики выдвинуты, одежда валялась на полу, с полок исчезли часы, украшения и техника. Хозяйка дрожащим голосом рассказывала, как, вернувшись домой, обнаружила беспорядок и поняла, что её ограбили. Глаза у неё были на мокром месте, голос ломался — всё как положено.

Вот только одно смутило следователя сразу: на обеденном столе стояла чашка с недопитым кофе и аккуратно разложенной домашней выпечкой. Ни крошки не было рассыпано, и ложка лежала точно по центру блюдца. А ещё — идеально застеленная постель, аккуратно сложенные полотенца, в ванной — свежие следы макияжа.

Слишком уж всё было… художественно. Даже «взломанная» дверь — без заусениц, с «идеальным» отжатием замка.

И правда вскрылась быстро: никакого грабителя не было. Это была инсценировка — тщательно разыгранный спектакль, цель которого — получить страховую выплату. Преступление по мотивам корысти, с примесью лёгкой театральности.

А вы бы поверили в такую картину?

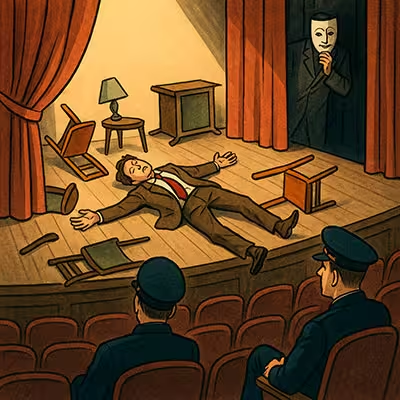

Инсценировки — это особая категория обманов. Преступники в таких случаях не просто лгут — они режиссируют ложь, создавая псевдореальность, в которую должны поверить следователь, суд и общество. Каждый предмет, каждая царапина, каждая капля «случайно» пролитого сока — потенциальный элемент декорации. Но, как и в любом плохом спектакле, за мнимой достоверностью часто прячется неубедительная игра.

Почему важно уметь распознавать инсценировки? Потому что за ними — всегда скрывается настоящее преступление. Иногда — более тяжкое, чем кажется. Иногда — просто попытка манипулировать законом. А иногда — психология, достойная отдельного диагноза.

Инсценировка — это спектакль, в котором зрители не догадываются, что они зрители. А следователь — не просто зритель. Он — критик, декоратор, иногда даже режиссёр. Его задача — читать место происшествия как сцену: видеть не только то, что показано, но и то, что старательно спрятано. Потому что слишком много следов — это подозрительно. Но и слишком мало — тоже.

В этой главе мы вместе посмотрим за кулисы преступной театральности и научимся разбираться: где трагедия, а где — фарс, замаскированный под драму.

Инсценировка в криминалистическом контексте — это сознательное искажение или имитация обстоятельств преступления, совершаемое с целью введения в заблуждение правоохранительных органов. По сути, это не просто ложь, а ложь, оформленная в виде спектакля. Причём зрители этого спектакля — следователь, эксперт, судья — должны не просто поверить, а почувствовать, что всё реально.

Если обычная ложь живёт в словах, то инсценировка — в предметах, в следах, в телах. Это попытка материализовать ложь, превратить её в осязаемую «действительность», которая может быть зафиксирована в протоколе, сфотографирована, измерена и… тем не менее оказаться фикцией.

Цели инсценировок разнообразны, но сводятся к трём основным:

Скрыть настоящее преступление. Преступник изменяет картину происшествия, чтобы запутать следствие.

Например, убийство инсценируется под самоубийство — верёвка, табурет, записка. Или насильственная смерть — под несчастный случай. Сигнал: «Тут ничего страшного не произошло, идите дальше.»

Переложить вину на другого. Преступник создаёт такую «сцену», при которой подозрение должно пасть на определённого человека.

Например, инсценировка следов взлома с чужими отпечатками, подброшенные вещи, нарочно оставленные улики. Классика жанра — «подставить».

Сымитировать преступление, которого не было. Это уже не попытка скрыть, а попытка изобразить. Часто связано с корыстным мотивом — получить страховую компенсацию, вызвать сочувствие, отомстить.

Примеры: вымышленные изнасилования, фальшивые ограбления, якобы похищения. Здесь жертва и инсценировщик — одно лицо.

Во всех этих случаях инсценировка — это не просто вспомогательное действие, а часть преступного умысла. Она требует плана, подготовки, психологической игры.

Криминальная инсценировка — как хамелеон: меняет облик, подстраивается под обстановку, маскируется под «правду», но всё же не может спрятать свой искусственный характер. Следователю важно не только зафиксировать признаки происшествия, но и распознать — не является ли он свидетелем спектакля, разыгранного с умыслом. Особенно если декорации подозрительно уж продуманы.

Вот основные сценарии, по которым преступники обычно «ставят» инсценировки.

1. Одно преступление маскируется под другое.

Это настоящая классика жанра. Убийство «прикидывается» самоубийством: в петле висит человек, который, по странному совпадению, недавно писал друзьям, что «жизнь только начинается». Разбой изображается как бытовая ссора — с обязательной разбитой кружкой и валяющейся табуреткой. Хищение подается как ограбление: словно не кто-то из «своих» вынес ценности, а таинственный злоумышленник, пробравшийся через форточку.

Главная цель проста и стара как мир: сбить следствие с пути, подкинуть ему фальшивую версию и дать себе шанс ускользнуть.

Особенно охотно к подобным трюкам прибегают те, кто связан с местом происшествия или самим предметом посягательства. У кассира неожиданно «не сходится касса» — и вот уже в глаза следователю смотрит распахнутое окно, через которое якобы выскочил налётчик. Сторож докладывает о дерзком взломе склада, где «пропало всё самое ценное», хотя ключи, как назло, оказались у него в кармане. Члены семьи трагически находят близкого «утонувшим» в ванной, хотя криминалист сразу отмечает: слишком уж театрально разложены рядом таблетки и бокал вина.

Получается, что именно те, кто должен бы разъяснять, «что же тут произошло», нередко сами выступают режиссёрами и актёрами этого спектакля. И чем больше эмоций и драматизма они добавляют, тем выше вероятность, что это не настоящая трагедия, а плохо сыгранная постановка.

Примеры:

Хищение в магазине инсценируется как кража со взломом: окно разбито, деньги исчезли, сейф развернут. Но следы взлома слишком чистые, отпечатки — перчаточные, а сигнализация «не сработала».

Убийство дома обставляют как нападение на улице: тело выносят во двор, в карманах отсутствуют деньги, по одежде — следы борьбы. Преступник надеется, что будет расследоваться «разбойное нападение», а не бытовой конфликт.

Часто такие инсценировки включают в себя фальшивое место происшествия: преступление совершено в одном месте, а инсценировка — в другом.

Из архива ФБР: Убийство, поставленное как спектакль

В городе Нортистерн супружеская пара с пятилетней дочерью проводила выходной дома. Всё казалось спокойным — пока не раздался тревожный звонок в полицию: мужчина сообщил о вторжении и убийстве.

По его словам, он проснулся от странного шума, доносившегося снизу. Взяв с собой винтовку, он направился проверить, что происходит. На первом этаже, как он утверждал, столкнулся с неизвестным — и в завязавшейся борьбе потерял сознание от удара по голове. Когда очнулся — было уже поздно: его жену нашли мёртвой в спальне, задушенной голыми руками. Тело лежало в неестественной позе, с задранной ночной рубашкой — будто кто-то пытался изобразить сексуальное насилие. Маленькая дочь, спавшая в соседней комнате, не пострадала.

На первый взгляд всё выглядело как дерзкое нападение. Преступник, по словам очевидца, пробрался в дом по приставной лестнице, проникнув через окно второго этажа. Окно действительно было открыто, москитная сетка — аккуратно снята.

Но когда детективы начали внимательно изучать место происшествия, спектакль начал рассыпаться.

Во влажной почве под окном не оказалось ни единого следа от лестницы. Попробовав подняться по такой же конструкции, следователи убедились: даже одно движение оставляет чёткие вмятины в земле. Более того, лестница была установлена задом наперёд, а её подпорки прогнили настолько, что не выдержали бы даже ребёнка.

Вопросы множились:

- Почему злоумышленник рискнул залезать через окно второго этажа — при том, что окна первого были доступны и менее заметны?

- Зачем совершать ограбление в субботу утром, в жилом районе, полном бдительных соседей?

- Почему преступник выбрал именно этот дом — с несколькими машинами у въезда, явно дающими понять, что внутри кто-то есть?

Наконец, главное несоответствие заключалось в поведении самого «потерпевшего».

Если целью было убийство — почему преступник пошёл вниз, где мог наткнуться на хозяина, вместо того чтобы сразу напасть на жертву? Почему, встретившись с вооружённым мужчиной, преступник был без оружия — и тем не менее исчез бесследно? Почему единственный пострадавший — это жена, тогда как её муж отделался лёгкой шишкой?

Детальный анализ места происшествия, психологическая оценка поведения «свидетеля», физические следы и абсурдность сценария позволили экспертам ФБР (в том числе из Отдела поведенческого анализа) прийти к выводу: никакого внешнего нападавшего не было. Всё, от лестницы до позы тела, было частью тщательно спланированной инсценировки. Виновный — тот, кто первым позвонил в полицию.

Спектакль закончился, и режиссёру пришлось выйти на сцену — в наручниках.

2. Преступление маскируется под непреступное событие

Это уже тонкая игра. Цель — обезвредить событие в глазах закона, превратить умысел в бытовую досаду. Не «кто убил?», а «увы, не уберегся». Самые ходовые маски — как костюмы из театрального реквизита: убийство переодевают в самоубийство (записка на столе и удобный табурет); избиение — в падение с лестницы; хищение — в пожар, потоп или «естественную утечку» ценностей.

Как разоблачать такие постановки? Работает не один «чудо-признак», а их ансамбль — естественные и искусственные детали, взятые в комплексе.

— «Самоубийство» против убийства. След от петли не совпадает с высотой точки подвеса, узел завязан «не теми руками», на запястьях — следы фиксации, а в «предсмертной записке» — чужая орфография и рукописные особенности. В ванной «утопленник», но лёгкие сухие, в воздуховодах — ноль влаги, зато в сливе свежие следы чистящих средств.

— «Падение» против избиения. Травмы разноударные и разнонаправленные, на костяшках — защитные повреждения, кровь легла не по траектории падения, а как при серии ударов. Перила чистые, на ступенях нет следов скольжения, зато есть капли крови, нанесённые уже после остановки кровотечения.

— «Пожар/потоп» против хищения. В горении — несколько очагов, «V-образные» следы не сходятся, на полу — следы ускорителей горения, а в дыхательных путях у «жертвы пожара» нет сажи (значит, был мёртв до огня). При «потопе» документы и диск с бухгалтерией аккуратно вынесены, роутер заранее отключали, камеры «вдруг» не записали именно этот промежуток.

Типичный этюд.

Человека убили в квартире, а тело «обнаружили» у обочины — рядом следы шин и заботливо разбросанные осколки фары. По идее, ДТП. Но дождь прошёл час назад, а одежда сухая; на ткани — ни пылинки дороги; «вмятина на капоте» соседской машины ровная, будто её делали кувалдой, а не бампером. В этот момент у следователя должен загореться внутренний маячок: действительно ли перед нами несчастный случай — или хорошо разыгранный номер?

Есть и поведенческие сигналы. Те, кто инсценирует «невиновность», любят избыточную заботу о деталях, которые простые люди обычно игнорируют: слишком правильная предсмертная записка без помарок; слишком театральный беспорядок на лестнице; слишком выборочный пожар, который «случайно» съел именно то, что надо было спрятать. А вот естественные мелочи их подводят: как ложится пыль, куда растекается вода, где оседает сажа, во сколько включали свет в подъезде, какие уведомления пришли на телефон. Природа не играет на публику — она оставляет закономерности.

Красные флажки инсценировки:

Несоответствие тела и среды. Дождь шёл — одежда сухая; «утонул» — в дыхательных путях нет признаков вдыхания воды; «сгорел» — сажа не в бронхах, а лишь на коже.

Травмы «не разговаривают» с сюжетной легендой. При падении с высоты — характерная траектория и защитные повреждения на ладонях/локтях; при «самоповешении» — узел и борозда специфичны, петля и опора оставляют логичные следы.

Отсутствие неизбежного хаоса. При реальном несчастном случае всегда есть «грязь»: случайно опрокинутые предметы, непреднамеренные следы обуви, смазанные отпечатки. При постановке часто всё слишком аккуратно.

Ложные следы — слишком старательные. «Записка» написана непривычным почерком или с грамматикой «не автора»; «разбитое стекло» лежит не там, где должен лежать настоящий осколочный конус.

Пожар как стиралка следов. Множественные очаги возгорания, «рисунки» потёков на полу, следы ускорителей горения, заранее вынесенные из комнаты именно ценные вещи — классика прикрытия хищения или убийства.

Временная линия не сходится. Телефон молчал, а «самоубийственная» записка датирована временем, когда владелец уже не мог писать; камера наблюдения видит «случайное падение», но не видит подхода «случайного прохожего», который нашёл тело.

Поэтому главный приём здесь — учить взгляд отличать натуральное от подкрашенного. Спрашивать себя вслух: если это правда несчастный случай, то какие следы должны были бы быть? Где они? Совпадает ли хроника с физикой, биологией, техникой безопасности? И если версия слишком усердно старается выглядеть «невинной», почти всегда это чей-то труд, а не судьба

3. Инсценировка как форма подготовки к преступлению

Парадокс в том, что иногда инсценировка служит не для прикрытия уже свершившегося, а для разогрева будущего спектакля. Сначала создаётся «легенда», а уже потом под неё подгоняются реальные действия. Иными словами, преступление ещё впереди, а декорации уже стоят.

Классические варианты:

Ложное заявление о краже. К примеру, владелец склада с воодушевлением сообщает в полицию: «У нас вынесли дорогую технику!». На самом деле никто ничего не выносил — но эта «бумажка» позже позволит списать имущество, прикрыть недостачу или обосновать страховую выплату.

Симуляция нападения. Избитый, но на удивление «аккуратный» пострадавший уверяет: «На меня напали!». Ссадины — театрально нанесены, одежда порвана по швам, но кошелёк почему-то остался в кармане. Поводы у «жертвы» самые разные: вызвать сочувствие, отомстить обидчику, скрыть собственные махинации или просто перевести внимание на «несчастного себя».

Кража с подставой. Организуется спектакль, где «вор» заранее назначен. Чаще всего это неприятный коллега или сосед, которого давно хотелось вывести из игры. Сценарий прост: вещь «исчезает», свидетели «замечают» нужного человека в коридоре, а дальше включается эффект толпы: «все всё видели».

В отличие от классических инсценировок, здесь «потерпевший» активно лезет в центр внимания. Он сам ищет свидетелей, громко рассказывает детали, которые никто не спрашивал, подчеркивает «всю трагичность ситуации». В его речи всегда есть готовая интерпретация: «Сами понимаете, зачем это сделали!».

Для следователя это красный флажок. Настоящие жертвы обычно растеряны, скупы на слова и не стремятся к драматизму. А тут — будто журналистский репортаж с места событий, с акцентами и слезами в голосе.

Именно здесь особенно уместно древнее римское «Cui bono?» — кому выгодно? Если выгода «потерпевшего» бросается в глаза — будь то страховка, внимание, избавление от конкурента или алиби — инсценировка подлежит особенно тщательной проверке.

4. Фальсификация отдельных доказательств

Инсценировка не всегда требует целого спектакля с декорациями и массовкой. Иногда хватает пары «мазков кисти», чтобы следователь поверил в чужой сюжет. Это тонкая работа, почти ювелирная: вбросить точечные детали, которые кажутся убедительными, но на деле уводят расследование в сторону.

Любимые трюки «декораторов»:

Чужие отпечатки обуви. На полу аккуратно проступают следы кроссовок… 42-го размера, тогда как сам хозяин дома носит 39-й. Уж очень прилежно выстроен маршрут: от двери — к сейфу, и ни одного «случайного» шага.

Забытый документ. На столе «по случайности» остаётся справка или паспорт на имя совершенно постороннего человека. А то, что он «случайно» выпал из папки и оказался под лампой, будто специально для фотосъёмки — мелочь.

Разбитое окно. Традиционный штамп: стекло «разбили с улицы», но осколки почему-то лежат… снаружи. Видимо, хулиган слишком уж заботился о чистоте в доме.

Кровавые следы. Мазки крови ведут прямо к «нужному» подозреваемому. Правда, внимательный эксперт замечает: направление капель не совпадает с предполагаемым движением, а часть отпечатков нанесена неестественно одинаковым мазком.

Подброшенные предметы. Нож с чужими отпечатками, окурок с ДНК соседа, перчатка — фантазия преступников безгранична.

Однажды преступник, раненный при ограблении, решил подставить знакомого. С этой целью он оставил кровавые следы на воротах его дома. Сценарий выглядел убедительно: «вот кровь, вот ворота, вот улика!». Но эксперты заметили странность: вместе с кровью на поверхности оказались частицы засохшей грязи, характерные именно для места самого ограбления. Получалось, что «потерпевший» ворота в глаза не видел — кровь просто «переехала» вместе с грязью.

В чём секрет разоблачения? Проблема фальсификатора в том, что он слишком сосредоточен на ярком реквизите и забывает о мелочах. Он рисует картину для глаз следователя, но не для эксперта. А у эксперта в руках микроскоп, спектрометр и здоровая доля скепсиса.

Мораль проста. Чем эффектнее «улика», тем настойчивее стоит проверять её на подлинность. Настоящие доказательства редко бывают театральными: они грязные, случайные, несовершенные. А фальшивка — как правило, слишком правильная, слишком аккуратная и уж слишком вовремя найденная.

Из всего этого можно сделать важный вывод. Инсценировка — это интеллектуальное преступление. Она требует логики, фантазии, актёрского мастерства. Но именно из-за этого она неустойчива: чем сложнее ложь — тем больше в ней швов.

Следователь, владеющий психологией поведения, методами анализа обстановки и критическим мышлением, способен не просто распознать спектакль, но и — разоблачить режиссёра.

Инсценировка преступления — это не просто ложь, облечённая в материальную форму. Это акт психологической инженерии, в котором лжец пытается не только обмануть окружающих, но и взять под контроль саму реальность. В юридической психологии вопрос о мотивации таких действий особенно важен: от понимания мотивов зависит и квалификация действий, и тактика следственных мероприятий, и прогноз поведения в дальнейшем.

Как и любая пьеса, инсценировка не возникает сама по себе. У неё всегда есть режиссёр — и его мотивы. Зачем люди вообще придумывают такие спектакли?

Избежание наказания. Это самый древний и самый распространённый мотив. Суть проста: «Я не я, и хата не моя». Совершив преступление, человек стремится отвести подозрение от себя и придумать удобную легенду. Ложь в этом случае — форма самозащиты, правда, с разрушительными последствиями. Убил соседа на почве ревности? Легче инсценировать ограбление квартиры, чем объяснять настоящий мотив. Ограбил кассу? Зачем признаваться — лучше рассказать про «налётчика в маске».

Страх изобличения. Если первый мотив рационален, то этот — эмоционален, часто даже панический. Когда преступник чувствует, что вот-вот его раскроют, он начинает действовать не столько разумом, сколько нервами. Порой это выглядит как «театр одного актёра»: спешно подброшенные улики, поспешные легенды, нелепые оправдания. Но иногда страх рождает и хитроумные комбинации: многоходовки с тщательно разыгранными «декорациями». Чем ближе угроза разоблачения, тем пышнее спектакль — и тем больше надежды: «Если хорошо сыграю — поверят».

Манипуляция общественным мнением или следствием. Это уже не просто защита, а наступление. Здесь инсценировка используется для подмены смысла самого события. Бытовой конфликт подаётся как «маньяк-одиночка на свободе», а банальное избиение — как политическая провокация врагов. Так создаётся ложная картина, которая не только сбивает следствие, но и влияет на общественное мнение. В итоге все обсуждают «системный заговор», а не конкретного человека, который не поделил бутылку водки.

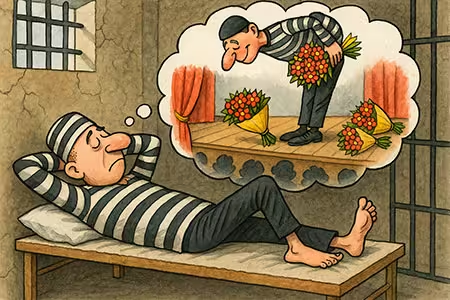

Симуляция жертвы ради сочувствия или выгоды. Особая категория — мнимые пострадавшие. Здесь мотив — вовсе не скрыть преступление, а придумать его с нуля. Зачем? Чтобы получить сочувствие, материальную компенсацию, оправдаться перед начальством или даже отомстить кому-то. Человек может инсценировать похищение, которого никогда не было, нанести себе поверхностные повреждения и обвинить соседа, или «потерять» ценную вещь, которую на самом деле давно продал. Страховка, жалость окружающих, удобное алиби — всё это становится наградой за театральную постановку.

Мотивы инсценировки разнообразны: от банального страха наказания до тонкой манипуляции массами. Но суть у них одна — заменить реальность спектаклем. Преступник всегда надеется, что в ложь поверят, что «режиссура» окажется убедительнее фактов. А задача следователя — вовремя понять: перед ним не драма, а дешевая мыльная опера.

Инсценировка — это особая разновидность лжи. Ложь обычно звучит словами, а здесь она приобретает плоть и кровь: превращается в предметы, следы, жесты и даже в целые декорации. Это уже не реплика, а спектакль. Но почему человек выбирает именно этот путь? И к чему это в итоге приводит?

Попытка контроля над ситуацией. Для многих инсценировка — это иллюзия власти. В реальности всё рушится, но преступник надеется: «Я создаю нужную картину — значит, я управляю ходом событий». В этот момент он ощущает себя режиссёром и одновременно главным актёром. Но контроль мнимый: сценарий всегда уязвим для деталей, которые он забывает или не может подделать. И чем сильнее у человека потребность всё держать под контролем, тем болезненнее он реагирует на то, что «реальность играет не по его правилам».

Переоценка актёрских и умственных способностей. Почти все инсценировщики страдают одним и тем же комплексом: они уверены, что знают, как «правильно» выглядит преступление. Их источники — фильмы, телесериалы, газетные байки. Отсюда и нелепые детали: аккуратная «предсмертная записка» без пятен слёз, стекло, «разбитое внутрь», но лежащее снаружи, или кража, при которой не тронуто всё ценное, кроме того, что удобно было вынести. Чем больше преступник уверен в своём актёрском таланте и интеллекту, тем ярче он подставляется: слишком гладко, слишком правильно, слишком красиво.

Эмоциональные следы на месте происшествия. Инсценировка почти никогда не бывает холодной и стерильной. Даже тщательно разыгранный спектакль выдаёт эмоции автора:

- Тревога. Она заметна в поспешных деталях и лишних движениях: что-то спрятано слишком глубоко, что-то — наоборот, выставлено напоказ.

- Неуверенность. Видна во взгляде, в голосе, в оговорках и мелких поведенческих сбоях. Человек словно сам не до конца верит в свою пьесу.

- Агрессия. Когда инсценировку начинают подвергать сомнению, «режиссёр» может раздражаться, нападать, обвинять следователя в предвзятости. Это защитная реакция, но она же и выдаёт его.

Юридический психолог, работающий с таким лицом, видит не только факты, но и микросигналы: дрожь руки, задержку дыхания, скачок интонации на простом вопросе. И если декорации — это грубая работа, то поведение инсценировщика — тонкая трещина в фасаде. Именно в ней и проступает правда.

Инсценировка — это театр с плохим режиссёром. Чем старательнее он разыгрывает спектакль, тем больше в нём искусственности. И задача следователя — не поддаться на «достоверные декорации», а увидеть, как актёр сам не верит в собственную роль.

Инсценировка — это зеркало страха и желания, отражающее не только преступление, но и психологию лжеца. Она может быть примитивной или замысловатой, искренне отчаянной или хладнокровно расчётливой, но всегда говорит больше, чем хотела бы. И если внимательно вглядеться в декорации — можно увидеть реального автора сценария. Задача следователя — быть внимательным зрителем и критиком одновременно, чтобы различить искусственно созданную иллюзию и настоящую драму.

Давайте рассмотрим характерные признаки, по которым можно заподозрить инсценировку. Речь идёт о тонких противоречиях, двойственности, нарушениях логики, — тех маркерах, которые свидетельствуют, что перед нами не настоящая картина, а тщательно (или не очень) подделанная сцена.

В практике расследования преступлений встречаются ситуации, когда всё на месте происшествия кажется слишком очевидным. Слишком ярко, слишком определённо, слишком однозначно. И вот именно это «слишком» должно настораживать следователя. Ибо за театральной выразительностью нередко скрывается попытка ввести в заблуждение, направить ход расследования по ложному следу, спрятать подлинное преступление за вымышленной картиной.

Инсценировка — это всегда игра. Игра с правилами, которые преступник сочиняет сам. Он стремится сделать место происшествия максимально убедительным, создать иллюзию достоверности, расставить акценты так, чтобы следователь не усомнился в предложенной версии. Но в этой театральной декорации всегда найдутся фальшивые ноты — нужно только уметь их услышать.

Первое, что бросается в глаза, — нарочитость. Место преступления вдруг предстает в виде демонстративно разрушенного пространства: разбросанная мебель, перевёрнутые стулья, вещи, которые словно нарочно рассыпались, оставляя очевидные следы «борьбы» или «взлома». Такой беспорядок напоминает не хаос настоящего преступления, а старательно спланированную постановку. В жизни злоумышленник, как правило, стремится действовать быстро, тихо и без лишнего шума. Он не тратит время на то, чтобы устроить беспорядок ради самого беспорядка. А вот инсценировка требует именно этого — эффекта. Убедительности. Наигранной ясности.

Так, в одном деле в квартире обнаружили жертву с перерезанным горлом, лежащую на полу среди опрокинутых табуретов и разбитой посуды. На первый взгляд — ограбление с убийством. Однако следов взлома не было, следы крови — только рядом с телом, а на кухонной плите мирно кипел чайник. Позже выяснилось: преступник был знаком с погибшей, вошёл по приглашению, а «сцену ограбления» устроил уже после преступления, рассчитывая на поверхностный осмотр.

Чем усерднее преступник пытается замаскировать своё деяние под нечто иное, тем выше риск того, что он «переборщит». Например, излишне старается имитировать признаки взлома: ломает дверь в том месте, где её легче всего повредить, — зачастую в тонком или ветхом участке, что невольно выдаёт знание особенностей конструкции. Или, к примеру, имитирует кражу с проникновением, разбивая окно, но забывает убрать паутину в углу рамы, которая осталась нетронутой, хотя якобы через этот проём кто-то пробирался внутрь.

Часто на месте происшествия обнаруживаются следы, которые говорят сразу о нескольких разных преступлениях. Бывает, что и в реальности одно преступление перерастает в другое — скажем, грабёж сопровождается убийством или изнасилованием. Но если в одном и том же эпизоде совмещаются признаки преступлений, которые по своей природе редко встречаются вместе и требуют разного мотива, почерка, уровня риска, — это уже тревожный сигнал. Возможно, кто-то старательно рисует сложный, многослойный сюжет, чтобы запутать следствие и увести от истинного мотива.

Классический случай: в загородном доме нашли признаки поджога и следы проникновения. Пожар повредил только одну комнату, где находилось тело хозяйки. При этом на сейфе были попытки взлома. Всё выглядело как нападение с целью грабежа. Но экспертиза показала: смерть наступила до пожара, а сейф никто вскрыть не пытался — лишь повредили дверцу для вида. Настоящий мотив — бытовая ссора с последующим убийством и сокрытием следов.

Инсценировка — это не только создание ложных признаков, но и сокрытие настоящих. Преступник может уничтожать следы, которые могли бы указывать на подлинное развитие событий. Однако стереть всё подчистую удаётся редко. Следы вмешательства — будь то удалённые отпечатки, сожжённые предметы, вытертая кровь — сами по себе становятся уликами. Они не исчезают бесследно. Напротив, в своём отсутствии они могут быть более красноречивы, чем в присутствии.

В одном случае труп мужчины был обнаружен в машине, загнанной в лесную зону. На первый взгляд — самоубийство: двигатель работал, окна закрыты, в салоне — запах выхлопных газов. Но экспертиза выявила интересное: ни на руле, ни на ручке дверцы не было отпечатков погибшего. В салоне не оказалось следов его обуви. Позже выяснилось: человека убили, а инсценировку с угарным газом организовали позже.

Серьёзным поводом усомниться в достоверности картины происшествия становится также внутреннее противоречие между следами и объяснениями очевидцев или заинтересованных лиц. Допустим, охранник уверяет, что отлучился всего на несколько минут, а за это время из помещения исчезли десятки коробок с товаром. Или свидетель описывает трагический несчастный случай, но обстановка и характер повреждений указывают на намеренное насилие.

Один сторож утверждал, что его не было на посту 10 минут, когда кто-то взломал склад. Но следы указывали на то, что похищено было более 200 килограммов товара, и загрузка происходила не менее часа. Кроме того, в зоне ворот обнаружились отпечатки одного и того же типа обуви — самого сторожа. Его участие в хищении подтвердилось.

Подчас инсценировка выдаёт себя через так называемые «негативные обстоятельства» — то есть через то, чего нет, но что должно бы быть, если всё происходило так, как представлено. Например, если вокруг трупа с обширными ранами нет ни капли крови. Или если одежда погибшего цела в тех местах, где тело имеет повреждения. Или если на улице — слякоть и грязь, но на месте преступления нет ни следов обуви, ни потёков.

Так, в деле о предполагаемом изнасиловании в лесопосадке следователь усомнился: на обуви «жертвы» не было ни грязи, ни следов от травы, тогда как тропинка была размокшей от дождя. Позже выяснилось, что место происшествия — подделка, а изнасилование — ложное сообщение.

Внимательный следователь, не увлечённый готовой версией, умеет считывать эти сигналы. Он задаёт себе главный вопрос: а если всё было не так? Он не спешит с выводами, не поддаётся первому впечатлению. Ведь именно оно, в случае инсценировки, и становится главной уловкой.

ПАМЯТКА ДЛЯ МОЛОДОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

5 вопросов, чтобы заподозрить инсценировку

1. Соответствуют ли следы — событию?

Всё ли на месте? Есть ли следы борьбы, если заявлено нападение? А если они есть — действительно ли они естественны, а не «специально расставлены»?

2. Кто «нашёл» и что «увидел» первым?

Не слишком ли активно заявитель подсказывает версию? Не слишком ли «готовым» выглядит его рассказ?

3. Есть ли признаки избыточности или демонстративности?

Разбросанная мебель, кровь на виду, слишком театральная поза «жертвы» — это может быть не трагедия, а декорации.

4. Чего не хватает?

Иногда отсутствие следов — красноречивее их наличия. Где отпечатки пальцев? Почему нет эмоциональной реакции? Почему всё «слишком чисто»?

5. Кому это выгодно?

Простой, но ключевой вопрос. Кому нужно создать иллюзию преступления, скрыть иной мотив, отвлечь внимание или ввести в заблуждение?

Инсценировка преступления — дело трудоёмкое, рискованное и, как показывает практика, обречённое на провал. Какими бы изощрёнными ни были попытки замаскировать подлинные события под вымышленную картину, разоблачение почти неизбежно. Почему?

Во-первых, потому что преступник — не следователь и не эксперт. У него нет ни соответствующего опыта, ни знаний, ни зачастую даже воображения, чтобы воспроизвести реальную динамику событий с необходимой точностью. Его замысел исходит не из глубокого понимания судебной техники, а из страха и желания обмануть. А страх и спешка — плохие помощники в точных постановках.

Редко кто из преступников способен всё предусмотреть. Он забывает о мелочах, переоценивает эффект от созданной сцены, недооценивает внимательность тех, кто будет её анализировать. У него нет доступных лабораторий, следственных чемоданов, осветительных приборов, измерительных инструментов. У него только подручные средства — и паника.

Как актёр-любитель, играющий Шекспира без репетиций, он может выучить текст, но не передаст интонаций, жестов, пауз. Так и с инсценировкой: внешне — правдоподобно, но живого дыхания настоящего события там нет.

Во-вторых, существует одно фундаментальное обстоятельство: ложь не умеет копировать правду до конца. Между инсценированной картиной и настоящим происшествием всегда есть разница — в механизме, в логике, в следах. Убийство, совершённое в состоянии аффекта, и имитированная «драка» после него — это два разных сценария, два разных ритма действия. А потому — две разные схемы следов, два разных набора микропризнаков.

Каждое подлинное преступление — это сложная, многомерная система взаимодействий: усилий, движений, сопротивления, паники, биологических реакций, технических случайностей. Всё это оставляет отпечатки: от траектории падения тела до микроскопических пятен крови, от деформации предметов до нарушения симметрии в окружающем пространстве. Воссоздать такую систему искусственно — практически невозможно.

Инсценировка всегда получается «плоской». У неё нет ни глубины, ни случайностей. Она — продукт рационального мышления, лишённый того хаоса, которым сопровождаются реальные преступления.

Значит, главный ключ к разоблачению — проницательность следователя. Умение не останавливаться на «убедительной» версии, а идти дальше. Идти вглубь. Смотреть туда, куда преступник не подумал заглянуть. Как говорил Дмитрий Менделеев, «увидеть за очевидной правдой скрытую истину». Это и есть суть расследования.

Следователь, который умеет слушать молчание, видеть отсутствующее, замечать то, что другие пропускают, — рано или поздно наткнётся на расхождение, на противоречие, на крошечную деталь, которая не вписывается в общую картину. И именно эта деталь, как песчинка в глазу, выдаёт ложь.

Инсценировка может обмануть случайного наблюдателя. Может ввести в заблуждение репортёра или испугать случайного прохожего. Но она не выдерживает давления фактов. Она рассыпается под взглядом человека, который не принимает ничего на веру.

И потому каждое тщательно обставленное преступление, каждая попытка театрализации, каждый «идеальный» замысел — лишь временное укрытие от правды. Она всегда найдёт, как выйти наружу.

Ведущую роль в изобличении инсценировщика играет осмотр места происшествия. Этот осмотр не просто сбор улик. Это интеллектуальная работа, требующая особого взгляда. Психологического взгляда.

Каждое место преступления — это повествование, только рассказано оно не словами, а предметами, пятнами, полутоном тишины, смятым ковром, разбитой кружкой. Оно говорит языком следов, и этот язык не терпит фальши. Следователь здесь не только «читатель» — он ещё и критик, умеющий разоблачить слабую драматургию, натянутый сюжет, неубедительные диалоги, написанные не жизнью, а страхом разоблачения.

Именно с этих позиций следует подходить к осмотру. Место происшествия — как сцена, на которой разворачивалась драма. Но если драма поставлена нарочито, с театральной наигранностью, с явными режиссёрскими ошибками — значит, перед нами инсценировка.

Важнейшая задача при осмотре — психологическая оценка обстановки. Логика человеческого поведения — тот эталон, с которым следует соотносить каждый предмет, каждое пятно, каждый след.

Если в комнате, где якобы произошла борьба, вещи разложены аккуратно, но при этом рама выбита и кровь размазана по полу — это уже подозрительно. Если, напротив, всё перевёрнуто, но при этом на столе остались стоять бокалы с водой — это тоже тревожный сигнал. Жизнь не терпит чрезмерности. Там, где всё слишком чисто — либо прибирались, либо изначально было не так. Там, где слишком хаотично — есть риск постановки.

Предметы говорят о том, что происходило. Но если они говорят то, что хочет преступник, — они лгут. А ложь в пространстве всегда звучит фальшиво.

Часто попадаются и так называемые «следы на заказ»: идеально расположенные отпечатки пальцев, капли крови, рассыпанный по полу кошелёк, как по учебнику. Всё на своих местах. Даже слишком на своих местах. В жизни следы бывают неполными, размытыми, случайными. В инсценировке — они прямолинейны, демонстративны, призваны не убеждать, а ослеплять.

Процесс изобличения инсценировки требует методичности и осуществляется через ряд последовательных этапов. Это не моментальная догадка, а кропотливый труд, в котором интуиция сочетается с анализом, а профессиональный опыт — с тонким психологическим чутьём.

1. Первичный осмотр и фиксация обстановки.

На этом этапе важно не верить глазам на слово. Всё, что видит следователь, он фиксирует предельно точно, не поддаваясь первому впечатлению. Фотографии, схемы, описания — всё это позволяет зафиксировать состояние места в том виде, в каком оно застало оперативную группу. Здесь важно не упустить детали, не смазать картину домыслами. Настоящее всегда скрывается в мелочах.

2. Выявление противоречий.

На втором этапе начинается самое интересное: поиск несостыковок. Как опытный читатель замечает в книге сюжетную дыру, так и следователь должен уловить, что что-то не вяжется.

Здесь появляются первые вопросы к обстановке:

- Почему отсутствует след, который должен быть?

- Почему предмет оказался в таком месте, где логично ему не быть?

- Почему капли крови идут в одну сторону, если человек должен был двигаться в другую?

- Почему следов слишком много, или наоборот — подозрительно мало?

Это этап поиска «лишнего» и «недостающего»: лишний порез, лишняя бутылка, недостающий отпечаток, отсутствие грязи на ботинках, хотя улица слякотная.

3. Реконструкция событий.

Когда возникают сомнения, следователь начинает воссоздавать картину — но уже не на основе предложенной версии, а на основе логики, фактов и возможных альтернатив.

Здесь вступает в игру психология действий: как двигался человек, что он мог чувствовать, куда смотрел, как реагировал. Подключается моделирование — мысленное (а иногда и практическое) воспроизведение событий: «а если бы я был преступником — как бы я действовал?»

Этот этап — своего рода расследовательская режиссура, но уже не театральная, а правдивая. Всё должно биться: ритм, траектория, темп, случайность. Если инсценировка — это плоская сцена, то реконструкция — это трёхмерное пространство с настоящими событиями.

4. Проверка личности и поведенческий анализ.

Разоблачение инсценировки невозможно без понимания тех, кто мог её создать. Ведь ложь — это продолжение человека. Она носит его стиль, его темперамент, его слабости.

На этом этапе анализируется:

- Кому выгодна инсценировка?

- Кто имел возможность её организовать?

- Есть ли у подозреваемого опыт, позволяющий ему изобразить преступление?

- Как он ведёт себя при допросе? Спокоен или переигрывает?

Поведенческий анализ, знание типичных реакций на стресс, умение распознать ложь — всё это помогает не только выявить подозреваемого, но и увидеть в его поведении отражение лжи, созданной на месте преступления.

Таким образом, психология места происшествия — это не абстракция. Это тонкая наука о логике вещей, предметов и людей, пересёкшихся в одном временном пространстве. И если преступник пытается исказить эту логику — она отомстит. Рано или поздно, но обязательно.

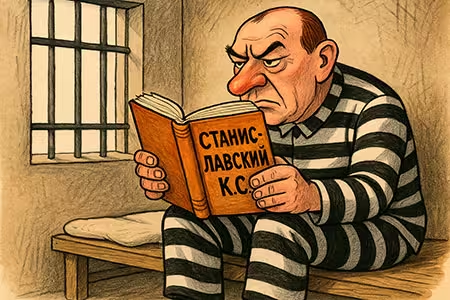

Немного юмора: «Реквизит не по делу»

Следователь зашёл в квартиру, где, по словам заявителя, только что произошло жуткое нападение. Внутри — подозреваемый в роли жертвы: лохматый халат, лицо в мученическом выражении, а вокруг — декорации спектакля под названием «Меня ограбили».

На полу — книжки, аккуратно сдвинутый стул, разбитая (но пустая) кружка. Следы «крови» размазаны от кухни до дивана, где и лежит «жертва» с платочком у носа. Сцена до боли театральна.

— Вот тут… — всхлипывает он, — они ворвались, я еле спасся… Всё опрокинули, кровь, крики…

Следователь молча осматривает картину. «Кровь» подозрительно пахнет помидорами. Стул упал, но не отлетел, а книжки, кажется, лежат в алфавитном порядке. На тумбочке — томик Станиславского с закладкой: «Верь в предлагаемые обстоятельства».

Следователь хмыкает:

— Гражданин… Вы не актёр случайно?

— Ну… бывает… по воскресеньям, в доме культуры…

Следователь тяжело вздыхает:

— А кетчуп — это у вас по Станиславскому или по уголовному кодексу?

Потом берёт ручку, достаёт блокнот:

— Так и запишем: постановка, один акт, без антракта.

Инсценировка преступления — это попытка ввести следствие в заблуждение, создать иллюзию событий, которых на самом деле не было. Но, как ни старается инсценировщик, правда — упряма. Она пробивается сквозь мелочи, детали, психологические нестыковки. Разоблачение инсценировки — это всегда работа на стыке психологии, криминалистики и профессионального чутья.

Психологические методы. Психологическое измерение играет ключевую роль, особенно когда «жертва», «свидетель» или даже «обвиняемый» активно участвует в создании ложной версии событий. Здесь важно не только что говорит человек, но и как он это делает.

Анализ поведения «потерпевшего» или «свидетеля». Психолог оценивает спонтанные реакции, мимику, жесты, тон речи. Искренность обычно проявляется в нюансах, которых невозможно заранее просчитать. Человек, симулирующий шок или отчаяние, часто перегибает палку — его поведение оказывается чересчур театральным или, наоборот, неубедительно равнодушным.

Психологическое интервью и выявление нестыковок. Последовательное и ненавязчивое интервью позволяет выявить пробелы в рассказе. Люди, говорящие правду, обычно сохраняют основные детали при повторном рассказе. Лжец же путается, вынужден вспоминать, «что он говорил в прошлый раз», и порой выдает противоречивую информацию.

Методы выявления лжи. Перекрёстные и уточняющие вопросы, предложение рассказать ту же ситуацию с конца или с точки зрения другого участника — всё это помогает вскрыть несовместимость лжи с логикой и памятью. Малейшее противоречие может стать ниточкой, за которую следователь тянет, пока не распутается весь клубок.

Сопоставление сказанного с эмоциональной реакцией. Когда человек говорит о травмирующем событии, у него появляются микровыражения: дрожание голоса, напряжение мышц лица, учащённое дыхание. Их отсутствие — или, наоборот, чрезмерная демонстрация — может свидетельствовать о фальсификации.

Криминалистические методы. Ни одна инсценировка не может быть идеальной — физические следы упрямо говорят правду. Именно поэтому криминалистика остаётся важнейшим инструментом разоблачения.

Анализ следов, крови, повреждений. Следы крови могут рассказать больше, чем десятки допросов. Например, направление капель, их форма, высота, с которой они падали, — всё это помогает реконструировать реальную картину. Часто инсценировка выявляется благодаря неестественному расположению следов: например, брызги на той поверхности, где их не могло быть при заявленном развитии событий.

Реконструкция и проверка показаний. Следователь и криминалист проводят мысленную (а иногда и физическую) реконструкцию ситуации: кто, где находился, что видел, как двигался. Реальное преступление поддаётся логическому воспроизведению. Инсценировка же — как плохо сыгранная сцена: персонажи говорят чужими голосами, а действия не соответствуют мотивации.

Технические средства и экспертизы. Скрытые камеры, анализ отпечатков, экспертиза цифровых следов, а также микрочастицы (волосы, волокна, частицы стекла) могут полностью опровергнуть ложную версию. Часто именно «незначительные» улики оказываются ключом к разоблачению.

Интуитивный компонент. Не все методы можно описать в протоколе. Опытный следователь нередко чувствует фальшь до того, как появляются фактические подтверждения. Это — профессиональное чутьё, сложный продукт опыта, наблюдательности и обострённой чувствительности к неестественности.

Роль интуиции. Иногда обстановка кажется «не такой». Например, в комнате якобы произошла драка, но предметы стоят слишком аккуратно. Или наоборот — беспорядок выглядит слишком уж старательно наведённым. Следователь не может сразу сказать, в чём дело, но ощущает дискомфорт — и начинает копать глубже.

Как распознаётся инсценировка на уровне «ощущения». Внутренний сигнал, что-то вроде «этого не могло быть» — это и есть проявление интуитивного анализа. На самом деле за ним стоит моментальная обработка десятков факторов: сопоставление деталей, сравнение с предыдущим опытом, подсознательное выявление аномалий.

Разоблачение инсценировки — это сложный и многоуровневый процесс. Здесь нет универсального рецепта, но есть устойчивые принципы: наблюдение, сомнение, анализ, проверка, реконструкция. И всё это — на фоне живого человеческого поведения, которое трудно подделать, если ты не актёр, а всего лишь лжец.

Из архива ФБР: Когда грабёж — всего лишь декорация

В одном из дел, рассмотренных Отделом поведенческого анализа ФБР, всё на первый взгляд выглядело как трагическая случайность: мужчина, вернувшись домой после работы, якобы стал жертвой неудачного ограбления. По заявлению супруги, он застал грабителей врасплох. Испугавшись разоблачения, они убили его при попытке к бегству. Версия звучала логично. Почти.

Осмотр места происшествия:

Первоначальный осмотр действительно обнаружил признаки борьбы: разбросанная мебель, начатый демонтаж стереоаппаратуры и телевизора. Однако опытный следователь заметил то, что обычно ускользает от глаза неискушённого наблюдателя: комната выглядела как плохо поставленная сцена.

- Ценные украшения остались нетронутыми.

- Рядом с входной дверью — коллекция редких монет, не тронутая вовсе.

- В столовой на видном месте лежал конверт с наличными — и тоже не исчез.

Если бы это было реальное ограбление, преступники начали бы с этих предметов — мелких, дорогих, легко уносимых. А не с телевизора, требующего усилий, времени и транспортировки.

Психология обстановки:

Место преступления — как рассказ. И в этом рассказе появлялись нелепые эпизоды. Казалось, будто кто-то пытался воспроизвести сцену ограбления, опираясь на шаблоны из кино: телевизор, стереосистема, перевёрнутая ваза. Но всё это выглядело избыточно демонстративно. Без реального внутреннего хаоса и психологической правды.

Следователь «прочёл» место происшествия как плохой сценарий, не согласующийся с логикой реального поведения грабителя.

Расследование:

Дальнейшее расследование открыло ещё более тревожные детали:

- Супруга погибшего оказалась хорошо знакома с одним из подозреваемых.

- У неё был возможный мотив: серьёзные проблемы в отношениях, крупная страховая выплата.

- В её рассказе следователи выявили нестыковки: эмоциональные реакции не соответствовали содержанию её слов, наблюдалась излишняя детализация в несущественных моментах и расплывчатость в ключевых.

- При повторном интервью рассказ существенно изменился.

Психологи, проводившие поведенческий анализ, пришли к выводу: версия ограбления — это прикрытие. На самом деле целью преступления было не хищение, а устранение супруга.

Выводы:

Этот случай стал образцовым примером инсценировки преступления, разоблачённой с помощью комплексного подхода:

- Психологический анализ позволил распознать фальшь в поведении «свидетеля».

- Криминалистический осмотр выявил нелогичность расстановки предметов и «избирательную» разруху.

- Интуиция и опыт следователя сыграли решающую роль в том, чтобы увидеть за маской ограбления — тщательно замаскированное убийство.

Инсценировка — это всегда вызов. Вызов здравому смыслу, вниманию и профессионализму. Это спектакль, сыгранный на сцене преступления, где преступник — и драматург, и актёр, и декоратор в одном лице. Его цель — не просто запутать, а заставить следователя поверить в альтернативную реальность, в тщательно сфабрикованную копию истины.

Но зритель здесь особенный. Следователь не аплодирует и не плачет на «трогательных сценах». Он сидит в зале настороженно, скептически, с холодным взглядом критика. Его задача — увидеть фальшь за декорацией, заметить реплики, произнесённые «с переигрыванием», услышать скрип дверцы, за которой прячется настоящая реальность.

Цена ошибки здесь особенно высока. Приняв спектакль за действительность, следователь рискует пойти по ложному пути и упустить истину. А ведь инсценировка — это не просто ложь. Это ложь, воплощённая в материю: кровь на стене, выбитое окно, «случайно» забытый документ. Чем изощрённее подделка, тем выше требования к тому, кто обязан её разоблачить.

На стороне следователя — три верных союзника:

Опыт. Он позволяет чувствовать нестыковки интуитивно, словно второе зрение.

Знание закономерностей поведения. Благодаря ему мимика, жесты и слова читаются, как открытый текст, даже если сами фразы кажутся правдоподобными.

Внимание к деталям. Оно превращает мелочи — след грязи, угол падения осколка, паузу в рассказе — в ключи к разгадке.

Разоблачить инсценировку — значит провести не только техническое, но и психологическое расследование. Как сказал один опытный следователь: «Чем искуснее ложь, тем яснее истина — стоит лишь взглянуть на неё под правильным углом».

И в этом главная истина: вещи не лгут. Лгут люди. Стены, пол, кровь, тишина — они честнее любого протокола. Нужно лишь уметь слушать, что они говорят. И тогда даже самый пышный спектакль рушится от одного скептического взгляда. И правда заговорит. Всегда.

Итог прост, как афоризм: Ложь может быть эффектной, но правда — всегда точнее.