Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

НЕ БЕЙТЕ СТЕКЛА В ОКНАХ!

Начинается с маленькой трещины.

В конце 70-х годов один американский криминолог по имени Джордж Ли Келлинг вдруг решил, что наука — это не только скучные таблицы и графики, но и прогулки по Ньюарку в компании полицейских. Причём не в автомобиле с мигалкой, а пешком. Почему так? Потому что власти Нью-Джерси тогда решили провести эксперимент: вместо привычных патрульных машин — полицейские на двух ногах. Проект гордо назвали «Программа безопасных и чистых районов». Логика была простая: если полицейский бродит по улице, а не проносится мимо в автомобиле, он заметнее, доступнее и, возможно, даже симпатичнее для жителей.

Келлинг в этом эксперименте оказался человеком с блокнотом и любопытством. И очень быстро заметил одну странную вещь: улицы без мусора, с целыми окнами и без художественных шедевров из серии «Вася — чемпион» на стенах выглядели куда спокойнее. Там меньше дрались, меньше пили и меньше нарушали. А вот стоит появиться разбитому окну, облупленной стене или надписи «полиция — ...» (дальше цензура), как порядок куда-то испарялся. Люди начинали вести себя так, будто законы здесь — это необязательная рекомендация, а уж мелкие хулиганы чувствовали себя почти королями района.

Келлинг не стал держать свои открытия в секрете и поделился ими с профессором Гарварда Джеймсом Уилсоном. Вместе они сформулировали то, что позже прозвали «теорией разбитых окон». Суть проста, как молоток: если в доме одно окно разбито, и никто его не чинит, очень скоро будут выбиты и все остальные. Потому что знак беспорядка — это приглашение. Он словно шепчет: «Здесь можно, здесь никому нет дела, делай что хочешь». И это работает везде — от сомнительных окраин до самых дорогих кварталов.

Иногда, конечно, разбитое окно — это просто разбитое окно. Мяч улетел не туда, кошка заигралась или пьяный сосед перепутал дверь с витриной. В этом случае всё просто: стекло меняем, и жизнь продолжается. Но чаще всего «разбитое окно» — это метафора. Такой маленький намёк судьбы: «Смотри, тут что-то пошло не так».

Причём под окном можно понимать всё что угодно: урну, переполненную мусором, криво припаркованную машину на тротуаре, пьяного на лавочке, дорожный знак, уткнувшийся лицом в землю, или светофор, который уже год мигает зелёным без перерыва. Все эти мелочи кажутся незначительными, но именно они и создают атмосферу «да тут всем всё равно».

А дальше работает психология толпы: если одному можно, значит, и другим тоже. Нарушил кто-то правила парковки — через неделю весь двор превращается в автосалон «всё на газоне». Один разрисовал стену подъезда — скоро появятся и «пламенные признания» в любви, и сочные комментарии к соседям. Один шумный дебошир остался безнаказанным — значит, можно орать всю ночь, и полиция всё равно не приедет.

Вот в этом и суть теории разбитых окон: попустительство к мелочам — это не мелочи. Это приглашение. Невидимый сигнал, который как бы сообщает: «Здесь правят плохие парни. Здесь можно плюнуть на правила. Делай что хочешь — никто не остановит». И, как показывает практика, дальше это скатывается по наклонной: от пустых бутылок во дворе до серьёзных преступлений, от невинных «шалостей» до настоящего беззакония.

Чтобы подтвердить, что теория «разбитых окон» работает не только на бумаге, Уилсон и Келлинг ссылались на весьма наглядный эксперимент. Провёл его в 1969 году Филип Зимбардо — знаменитый американский психолог, который, видимо, любил превращать научные гипотезы в шоу на грани социальной провокации.

Итак, Зимбардо берёт два подержанных автомобиля. Не «Феррари», конечно, а такие, у которых вид был «купи — и сразу на металлолом». Снимает номера, открывает капот — мол, вот вам намёк, машина брошена, берите, кто хочет. Одну оставляет в Бронксе — тогда это был самый неблагополучный район Нью-Йорка, где даже голуби летали с кастетами. Другую ставит в Пало-Альто, респектабельном городке Калифорнии, в самом сердце будущей Кремниевой долины, где каждый второй житель в очках и с книжкой, а на газонах трава подстрижена ровнее, чем у солдата причёска.

Что произошло? В Бронксе прошло десять минут — и на сцену вышла семья в полном составе. Папа, мама и ребёнок лет семи. Такая вот «семейная вылазка за автозапчастями». Мама держит сына за руку, папа снимает аккумулятор, ребёнок помогает открутить радиатор. Идеальный пример передачи семейных ценностей! Через сутки от машины остались только воспоминания и пара ржавых болтов. Окна выбиты, обивка разодрана, детали сломаны. Дети окрестных улиц тут же превратили остатки авто в игровую площадку — качели, горка и домик в одном.

А вот в Пало-Альто машина больше недели стояла как музейный экспонат. Никто её не трогал. Один человек даже проявил заботу — подошёл и захлопнул капот, чтобы под дождём двигатель не намок. Всё выглядело идиллически, пока сам Зимбардо не вышел на сцену с кувалдой. Он, как настоящий режиссёр, понял: без лёгкого толчка пьеса не развернётся. И вот — первый удар, второй, третий… И тут к нему начинают подходить прохожие: «О, так это можно?» — и присоединяются к разрушению. Спустя несколько часов машина уже была перевёрнута и разнесена в клочья.

Самое поразительное — в обоих случаях вандалами оказались вовсе не какие-то закоренелые преступники, а вполне себе приличные граждане. Те самые «респектабельные жители», которые обычно читают газету за чашкой кофе и голосуют за честных мэров. Просто увидели сигнал: «порядка здесь нет», — и руки зачесались.

Когда вещь остаётся бесхозной, она моментально превращается в «честную добычу». Причём не только для тех, кто всю жизнь мечтал пограбить, но и для вполне приличных людей, которые вчера ещё с пеной у рта доказывали соседу, что «я — законопослушный гражданин». Просто в одном районе процесс начинается через десять минут (см. Бронкс), а в другом — через неделю и с лёгкой подачи профессора с кувалдой (см. Пало-Альто). Но итог один: если сигнал «никому ни до чего нет дела» уже отправлен, моральные барьеры рушатся быстрее, чем карточный домик в руках ребёнка.

И вот тут включается психология. Теория разбитых окон утверждает: стоит нам промолчать при виде мелкого бардака — и считайте, мы сами выдали пропуск для преступлений покрупнее. Логика проста и до смешного бытовая: «Ну, если Васе можно парковаться на газоне, то почему я не могу? Если никто не убрал бутылки у подъезда, значит, можно и мне тут шашлыки пожарить. Если сосед матерится на весь двор — значит, у нас тут свободная зона культурных экспериментов».

Проблема в том, что эта невидимая «планка допустимости» постепенно опускается всё ниже и ниже. То, что раньше казалось вопиющим, становится «ну, бывает», а то, что вчера ещё было «ну, бывает», завтра превращается в «а что тут такого?». И вот уже серьёзные преступления перестают восприниматься как что-то из ряда вон.

Но есть и обратная сторона. Если общество решает: «Хватит!», и начинает жёстко пресекать даже мелкие проступки — от банок пива в парке до прыжков через турникет, — то атмосфера меняется. Это и называется «нулевая терпимость»: никаких поблажек, никаких «ну, ладно, в следующий раз не делай». И, что удивительно, вместе с мусором и мелкими хулиганами исчезает и часть серьёзной преступности. Люди начинают понимать: «Ага, тут лучше вести себя прилично».

Когда Уилсон и Келлинг впервые выкатили свою «теорию разбитых окон», публика отреагировала примерно так, будто им предложили лечить пневмонию горчичниками. «Что? Борьба с убийствами через борьбу с граффити? Вы серьёзно? Может, ещё арестуем бабушку за то, что она голубей кормит?» — примерно так звучала критика. Многие считали это абсурдом, а кое-кто даже пугался: ну как можно тратить силы полиции на мелкие шалости, когда вокруг — грабежи, убийства и бандитские разборки?

И так продолжалось до тех пор, пока в 90-е Нью-Йорк не решил: «А давайте попробуем!» Причём не где-нибудь, а в метро — том самом, которое тогда было скорее декорацией к фильму ужасов. Представьте: мусор на каждом шагу, светильники разбиты, вагоны разрисованы так, что пассажирам приходилось гадать — это транспорт или галерея андеграундного искусства. Заходишь в вагон — и сразу ощущение, что попал в параллельную реальность, где на стенах рекламируют не пылесосы, а надписи в стиле «Тони был здесь».

Первым в бой пошёл Дэвид Ганн, глава транспортного управления. Он возглавил настоящую войну против граффити. Поезда отмывали, перекрашивали, снова отмывали. Иногда казалось, что проще построить новый состав, чем очистить старый. Но Ганн был упрямым — пока хоть один вагон оставался разрисованным, на линию он не выходил. Постепенно, день за днём, метро из «ужасного подземного музея» начало превращаться в нечто приличное. Вандалов становилось меньше, а чистые поезда начали внушать пассажирам мысль: «Здесь за порядком следят, так что лучше не рисковать».

Параллельно в бой включился Уильям Браттон, новый глава транспортной полиции. И вот тут началась настоящая драма. В то время метро было небезопасно: банды заходили в вагоны средь бела дня и грабили пассажиров. Казалось бы, полиции нужно идти именно туда — но Браттон сделал ход конём. Он сосредоточился… на безбилетниках. «Что за чушь?» — возмущались журналисты. «Людей грабят, а вы охотитесь за бедолагами, которые просто не заплатили 1,25 доллара?»

Но Браттон стоял на своём: чем больше «зайцев», тем меньше порядка. Каждый прыжок через турникет — это мини-сигнал: «правила здесь не работают». И проблема действительно вышла из-под контроля: сотни тысяч безбилетников ежедневно. Одни перепрыгивали через турникеты, другие пролезали под ними, третьи — шли следом за добропорядочными гражданами, пока те вставляли жетон. И самое интересное: публика смотрела на всё это и думала — «ну если им можно, то почему я хуже?»

Тогда Браттон отправил к турникетам полицию в штатском. Картина была эпичная: «заяц» бодро перелетает через преграду — и тут же оказывается в руках крепких парней. Но дальше было интереснее: их не просто штрафовали, а везли в участок, снимали отпечатки пальцев, пробивали по базе, обыскивали. Результат ошарашил всех: оказалось, что среди «зайцев» масса людей в розыске — от карманников до вооружённых преступников.

Главный эффект был даже не в арестах. Просто «плохие парни» быстро поняли: метро — больше не зона анархии. Перепрыгивать турникеты стало опасно, носить оружие — тоже. И… начали платить. Нью-Йоркское метро постепенно превратилось в место, где можно было не бояться ехать вечером, а утром даже сидеть на чистом сиденье, а не на чьей-то надписи в трёх слоях краски.

А вскоре комиссару Браттону пришлось внедрять теорию разбитых окон в практику полицейской деятельности всего нью-йоркского мегаполиса.

К началу 90-х Нью-Йорк напоминал огромный криминальный аттракцион, куда туристы приезжали исключительно за острыми ощущениями. Ограбить могли где угодно — хоть на Таймс-сквер, хоть у входа в Центральный парк. Туристам отбирали фотоаппараты и кошельки без лишних церемоний, как будто это входной билет в город. Местные жители жили по негласному правилу: если идёшь ночью по Манхэттену, то либо ты вооружён, либо ты — самоубийца. Полиция в отчаянии даже советовала носить в наружном кармане двадцатку — «купюру на героин». Такой своеобразный налог: отдай грабителю дозу и, может быть, останешься жив.

Каждый день Нью-Йорк выдавал статистику, от которой волосы вставали дыбом: две тысячи тяжких преступлений и с десяток убийств за сутки. Город медленно, но уверенно катился в пропасть. И тут на сцену вышел Рудольф Джулиани — человек с суровым прокурорским прошлым и имиджем железного борца с мафией. В 1993 году он стал мэром и сразу заявил: «Хватит! Нью-Йорк будет не столицей преступности, а нормальным городом».

Чтобы воплотить мечту, он достал из арсенала ту самую «теорию разбитых окон». Простая, почти до гениальности идея: наказываем мелких хулиганов, и крупные преступники перестают чувствовать себя хозяевами жизни. Джулиани поставил во главе полиции своего единомышленника — Уильяма Браттона. Тот развил бурную деятельность: борьба с попрошайками, уличным пьянством, агрессивными бездельниками и прочими «мелочами», которые раньше никто не считал важными.

Теперь если кто-то решил устроить концерт на лестнице метро в стиле «три аккорда и мат через слово», то финалом выступления были не аплодисменты, а наручники. Нарисовал на стене граффити — получи срок. Бросил бутылку мимо урны — добро пожаловать в суд. Полиция хватала всех, кто хоть немного выходил за рамки приличий: от приставучих попрошаек до уличных драчунов.

На первый взгляд это выглядело странно, даже комично: огромный город, а полиция воюет с людьми, которые мусорят и шумят. Но именно эта тактика сработала. Постепенно исчезли «мелочи», а вместе с ними стали исчезать и «серьёзные» преступления. Когда уличный порядок поддерживается жёстко и последовательно, грабителям и убийцам тоже становится некомфортно.

И результат оказался ошеломляющим: преступность пошла вниз. Нью-Йорк перестал быть «городом, где выживает сильнейший» и начал возвращать себе статус туристической столицы. В глазах жителей Джулиани и Браттон стали героями, доказавшими, что «хорошие парни» могут править городом, если вооружены правильной теорией и крепкой полицейской дубинкой.

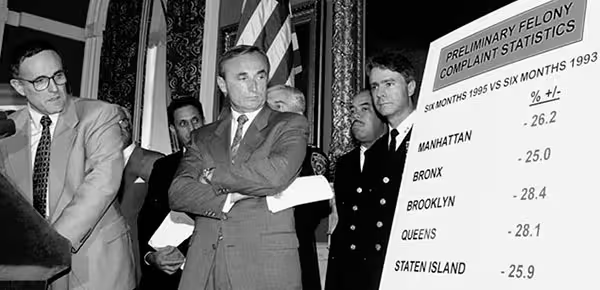

Результаты этого «крестового похода против мелочей» оказались впечатляющими. Нью-Йорк буквально преобразился. С 1990 по 1998 годы число убийств сократилось на 70%. Грабежей стало меньше на 60%. А насильственные преступления в целом снизились наполовину. Для статистики это просто проценты, а для жителей города — колоссальная разница. Представьте: ещё вчера на углу стоял наркоторговец и «рекламировал товар», а сегодня там работает киоск с хот-догами. И ты уже можешь купить сосиску в тесте, а не получить нож в бок.

По подсчётам специалистов, благодаря жёсткой политике нулевой терпимости удалось предотвратить более 60 тысяч преступлений. Да-да, 60 тысяч потенциальных разбитых носов, ограбленных туристов и несостоявшихся похорон. В 1993 году в Нью-Йорке на каждые 100 тысяч жителей приходилось 26,5 убийств. К 2015 году этот показатель снизился до 4. Для сравнения: это уже уровень вполне спокойного европейского города.

И вот тут случилось маленькое чудо. Если в целом по США за двадцать лет преступность снизилась примерно в два раза, то Нью-Йорк обогнал всех — более чем в шесть раз! В начале XXI века «Большое яблоко» вдруг стало не только городом небоскрёбов и Бродвея, но и самым безопасным мегаполисом Америки. Туристы снова поехали толпами, а жители начали гулять вечером, не оглядываясь каждые пять секунд.

Разумеется, дело было не только в «разбитых окнах». На руку сыграли и рост числа полицейских, и снижение безработицы, и экономический подъём. Но даже скептики признавали: именно эта стратегия изменила лицо города. Полицейские, вооружённые не только дубинками, но и психологической концепцией, сделали то, что раньше казалось фантастикой.

В 2005 году Рудольф Джулиани даже оказался в числе номинантов на Нобелевскую премию мира. Нет, статуэтку он не получил — Нобель, видимо, решил, что «разбитые окна» это слишком приземлённо. Но сам факт номинации выглядел почти как шутка судьбы: мэр Нью-Йорка в одной компании с борцами за мир во всём мире. Тем не менее это стало признанием того, что его методы оценили не только жители города, но и весь мир.

А дальше эффект «разбитых окон» разлетелся по планете, словно новый модный тренд. США, Европа, Южная Африка, Индонезия — везде начали внедрять схожие программы. И почти везде наблюдали одно и то же: убери мусор, усмири попрошаек и граффитистов — и постепенно исчезают грабители и убийцы. Конечно, это звучит почти анекдотично: «хочешь снизить уровень убийств — начни с пустых бутылок». Но факт остаётся фактом: теория, которую когда-то высмеивали, вдруг стала рабочим инструментом борьбы с преступностью.

Но, как это обычно бывает, любая блестящая идея рано или поздно сталкивается с критикой. Теорию разбитых окон закидали камнями со всех сторон. Авторов обвиняли во всём, что только можно придумать: в недобросовестности («они подтасовали цифры!»), в искажении статистики («снижение преступности? да это совпадение!») и даже в отсутствии строгой научной базы («а у вас в таблице контрольной группы нет!»).

А полиции, которая применяла эту теорию на практике, доставалось ещё больше. Её обвиняли в жестокости, в том, что она якобы ведёт классовую войну против бедных, а кое-кто даже заявлял: «Это всё прикрытый расизм». Вышло почти как в старой шутке: «Если полицейский задержал тебя за то, что ты пишешь матом на стене — это не нарушение общественного порядка, это дискриминация твоей творческой самореализации».

В 2014–2015 годах градус общественного недовольства достиг такого уровня, что полиция Нью-Йорка вынуждена была отступить. Политику жёсткого пресечения мелких правонарушений свернули. И всё это под давлением массовых протестов против «полицейского насилия». Улица сказала: «Хватит!» — и полиция убрала дубинку в сторону.

Но на этом история не закончилась. В 2020 году по всей Америке прокатилась волна ещё более масштабных протестов — движение Black Lives Matter. Активисты открыто заявляли, что теория разбитых окон сама по себе является проявлением системного расизма. Мол, полиция использует её не для борьбы с беспорядком, а для того, чтобы прессовать афроамериканцев и бедные кварталы. Одни видели в этом защиту прав и свободы, другие — удобный повод для новых беспорядков.

Итог, увы, оказался предсказуемым. От политики нулевой терпимости отказались. И Нью-Йорк, как будто вздохнув: «Ну наконец-то свобода!», сразу же продемонстрировал рост преступности. Убийства, кражи, грабежи — всё это снова пошло вверх. Получилось как в старом анекдоте: «Мы решили убрать тормоза — и машина сразу поехала быстрее».

Жизнь, как строгий учитель, в очередной раз показала, что теория разбитых окон работает, нравится нам это или нет. Да, у неё есть перегибы, да, она не панацея. Но стоит перестать чинить «окна» — и очень быстро выясняется, что за ними уже сидят не художники с баллончиками, а парни с пистолетами.

Чтобы окончательно разобраться — теория разбитых окон это реальность или красивая сказка для полицейских отчетов, — в 2008 году в Нидерландах провели серию экспериментов. Да, именно там, где велосипеды — не просто транспорт, а национальная религия. Ученые из университета Гронингена решили проверить: будут ли люди мусорить, если им слегка «помочь».

Место выбрали подходящее — велосипедная парковка у торгового центра. Стена рядом была чистая, словно только что вымытая заботливой голландской домохозяйкой, а на ней висел большой и строгий знак: «Не рисовать граффити!» (как будто голландцы каждое утро встают с мыслью «пойду-ка порисую на стене»).

Дальше началась тонкая провокация. На руль каждого из 77 припаркованных велосипедов повесили рекламный флаер несуществующего магазина. Вежливый, с добрыми пожеланиями и красивым логотипом. Велосипедисты, вернувшись за своим двухколёсным другом, попадали в классическую дилемму:

- выбросить бумажку прямо на землю (плевать на правила);

- прицепить её к чужому велосипеду (правила обойти, оставив свои руки чистыми);

- забрать с собой и выбросить позже (повести себя как законопослушный гражданин).

Результат был почти утешительным: лишь треть участников проявила себя не с лучшей стороны и отправила флаер в свободное плавание по мостовой. Остальные, видимо, вспомнили про детство, строгих родителей и решили, что «пускай урны нет, но совесть у меня есть».

А теперь самое интересное. Учёные повторили эксперимент, но слегка изменили антураж: чистую стену украсили бессмысленными каракулями в стиле «граффити ради граффити». И вот тут голландцы, эти образцовые велосипедисты, вдруг резко расслабились. Количество нарушителей подскочило до 69%. Видите стену с надписью «никому ничего не важно»? Значит, можно и самому не напрягаться.

Вывод оказался простым и одновременно грустным: стоит кому-то первым плюнуть на правила — и остальные быстро подхватывают эстафету. Даже в стране, где к дисциплине относятся как к священной дойной корове.

Голландские учёные не ограничились только флаерами на велосипедах. Они разошлись всерьёз и устроили целую серию подобных экспериментов. Второй был особенно изящен — проверяли, распространяется ли эффект разбитых окон не только на общепринятые правила («не мусори», «не ломай»), но и на временные, локальные запреты.

Картина была такой: основной вход на парковку перегородили забором. Но — чтобы не слишком мучить честных людей — оставили небольшую щель, через которую можно было спокойно протиснуться. Прямо рядом повесили табличку: «Проход запрещён, обход справа в 200 м». И, чтобы не было скучно, добавили ещё одно объявление: «Велосипеды к забору не пристёгивать!». Казалось бы, всё ясно: иди обходи, а велосипед цепляй где хочешь, только не здесь.

Эксперимент проводили в двух вариантах. В первом случае рядом с забором стояли четыре велосипеда — просто аккуратно припаркованные, без замков. Всё чинно, благопристойно, как в рекламном буклете о культурных голландцах. Во втором варианте эти же велосипеды уже были нагло пристёгнуты к забору, то есть правила явно нарушены.

И вот что получилось. Когда порядок соблюдён — только 27% прохожих решили схитрить и протиснулись через щель. Остальные честно шли в обход, пусть и на 200 метров дальше. Но когда рядом висели «несанкционированные» велосипеды, то эффект домино сработал мгновенно: 82% людей смело лезли сквозь забор, даже не моргнув. Мол, «если им можно, то и я не хуже».

Следующий эксперимент был ещё более будничным, но показал ту же самую картину. На подземной парковке супермаркета висело большое объявление: «Тележки возвращать в магазин». Экспериментаторы снова устроили два сценария. В первом — на парковке всё чисто, ни одной тележки. Во втором — стоят четыре сиротливо брошенные тележки, оставленные кем-то «на авось».

Чтобы добавить перца, на машины прикрепили рекламные флаеры (привет первому эксперименту). Результат закономерен: когда тележек не было, только 30% автовладельцев бросали бумажки на землю. Но стоило появиться этим самым «плохим тележкам», число нарушителей выросло до 58%. Выходит, чужой плохой пример действует сильнее любого закона и вывески.

И вот тут снова сработал главный принцип: увидел бардак вокруг — внутренний «цензор» сразу ослабил хватку. «Раз другим можно нарушать, то и я ничем не рискую».

Четвёртый эксперимент оказался особенно хитроумным: на этот раз исследователи проверили, работает ли «разбитое окно», если нарушение ощущается не глазами, а ушами. В Нидерландах в предновогодние недели официально запрещено использовать петарды и фейерверки. Все знают: если что-то бахает, значит, кто-то нарушает закон. Так вот, оказалось, что велосипедисты значительно чаще бросали рекламные флаеры на землю, если поблизости слышали взрывы петард. Логика была проста: «Раз уж кто-то уже нарушает правила, то и я могу — всего лишь бумажку уроню, это ж не криминал».

Но настоящая «вишенка на торте» ждала в финале голландского эксперимента. Тут людей решили спровоцировать не на мусор, а на маленькое воровство. В почтовый ящик вставляли конверт с прозрачным окошком. И чтобы у испытуемых не осталось сомнений, внутри торчала пятиеврованная купюра — словно кричала: «Возьми меня!».

Сценарий снова делился на «чистый» и «грязный». В первом случае ящик выглядел прилично, ни пятнышка, ни бумажки вокруг. Во втором — его либо разукрасили граффити, либо засыпали окрестности мусором. Результат оказался предсказуемо печален. Там, где всё было чисто, искушение не удержали лишь 13% прохожих — видимо, те самые, у кого «руки липкие» при любой ситуации. Но стоило ящику покрыться граффити, доля «случайных воров» подскочила до 27%. А когда рядом валялся мусор — до 25%. В два раза больше!

Иными словами, стоит только создать ощущение беспорядка, и человек начинает оправдывать собственное мелкое беззаконие. «Ну я же не преступник, я просто взял конвертик… всё равно вокруг бардак». Мусор и каракули на стенах невидимо шепчут: «Правила не работают, бери, что хочешь».

Вывод оказался простым и, увы, универсальным: теория разбитых окон — это не просто красивая метафора. Она работает и глазами, и ушами, и даже через банальную алчность. Чистая среда делает людей дисциплинированнее, грязная — толкает к нарушению. Конечно, это не волшебная палочка против всех преступлений. Но это чёткое напоминание: если власти хотят порядка, им стоит начинать с мелочей. Потому что разбитое окно, неубранный мусор или граффити на стене — это уже полпути к серьёзным неприятностям.

Теория разбитых окон — это вовсе не сухая лекция для полицейских академий и не очередная «страшилка» от учёных. Это зеркало, в котором мы видим себя. Потому что каждое брошенное мимо урны яблоко, каждая нецензурная каракуля на стене и каждый плевок на тротуар — это не мелочь. Это маленький сигнал, который посылаем всему миру: «Мне плевать». А мир, как известно, умеет читать такие сигналы. И отвечает тем же — беспорядком, агрессией и преступностью.

Хотите жить в благополучном городе, где можно гулять вечером без оглядки и не держать в кармане «купюру на героин» для грабителей? Начните с простого. Не бейте стекла в окнах. Чините, убирайте, уважайте пространство вокруг себя. Потому что каждое целое окно, каждая чистая стена и каждый выброшенный в урну фантик — это маленький кирпичик в фундамент нормальной, безопасной жизни.

В конце концов, порядок на улице всегда начинается с порядка в голове. А разбитые окна — они бывают не только в домах, но и в нашем сознании.