Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ГРАНИ ЗЛА

Из отчета участника эксперимента Милгрэма

Предыдущая глава завершилась на тревожной ноте: мы пришли к выводу, что зло не всегда обитает в чудовищах. Оно может жить в обыденности, прятаться за маской подчинения, обывательской дисциплины или ролевого долга. Но можно ли это доказать? Не на словах — а на деле? Могут ли обычные люди, оказавшись в определённых обстоятельствах, совершать жестокие поступки не по злому умыслу, а потому что «так велели»? И что происходит с личностью, когда на неё надевают маску власти или, наоборот, вручают роль подчинённого?

Психология — наука экспериментальная. И однажды она заглянула в эту тёмную зону. В XX веке было проведено несколько научных опытов, которые не только потрясли общественность, но и изменили представления о человеческой природе. Эти эксперименты — словно зеркала, в которых каждый может увидеть тревожное отражение: на что он способен… если его убедят, что «так надо».

Сейчас мы расскажем о трёх из них: о знаменитом эксперименте Стэнли Милгрэма, о тюремной симуляции Филипа Зимбардо, и о менее известном, но не менее важном эксперименте Чарльза Хофлинга. Три сюжета — один вывод: внутри каждого из нас есть и палач, и жертва, и безучастный наблюдатель. Всё зависит от того, какую роль нам предложит жизнь… или наука.

Итак, первый эксперимент в 1963 г. провел Стэнли Милгрэм, психолог из Йельского университета. Его интерес к этой теме не был случайным. В начале 1960-х годов мир потряс судебный процесс над Адольфом Эйхманом — нацистским функционером, отвечавшим за организацию массовых депортаций евреев в концлагеря.

На суде Эйхман выглядел не как кровожадный монстр, а как заурядный чиновник, «просто исполнявший приказы». Именно эта фраза — «я просто выполнял приказы» — заставила Милгрэма задуматься: насколько обычные люди готовы подчиняться авторитету, даже если это подчинение приводит к жестокости? Может ли психологический эксперимент дать ответ на вопрос, который всколыхнул весь мир?

Так появилась идея одного из самых знаменитых и одновременно тревожных экспериментов в истории психологии — эксперимента Милгрэма.

Чтобы проверить, насколько далеко может зайти обычный человек, подчиняясь авторитету, Стэнли Милгрэм разместил в газете объявление о наборе добровольцев. 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет — рабочие, продавцы, клерки — пришли в лабораторию Йельского университета за обещанные 4,5 доллара. Деньги были невелики, но желание поучаствовать в «научном исследовании памяти» оказалось сильнее.

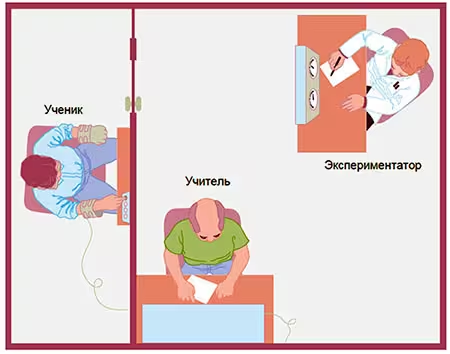

Каждому объясняли, что эксперимент посвящён влиянию наказаний на запоминание. В паре с ними участвовал другой человек — невозмутимый, доброжелательный мужчина средних лет (на самом деле актёр и помощник Милгрэма). Роли «учителя» и «ученика» якобы определялись случайной жеребьёвкой, но всё было заранее подстроено: доброволец неизменно становился «учителем».

Во время эксперимента «учитель» должен был читать «ученику» серию слов для запоминания. После этого подставной «ученик» якобы выбирал правильные ответы из четырёх вариантов, и они высвечивались на экране.

«Учитель» следил за выполнением задания и за каждую ошибку должен был нажимать на кнопку для подачи тока. Более того, после каждого последующего неправильного ответа интенсивность разряда нужно было увеличивать.

После жеребьёвки «ученика» отводили в отдельную комнату, где его привязывали к креслу и подключали к электродам. «Учитель», чтобы получить представление о процессе, получает несильный «ознакомительный» удар током в 45 вольт. Он понимает, что участвует в серьезном и даже опасном деле.

После краткого инструктажа «учитель» и экспериментатор возвращаются в главную лабораторную комнату. Перед «учителем» — внушительный генератор тока: он выполнен в виде панели с 30 рычажками, каждый из которых соответствует определён ному уровню электрического разряда — от 15 до 450 вольт, с градацией в 15 вольт. Над каждым переключателем стоит поясняющая надпись: от безобидного «слабый удар» до зловещих обозначений «сильный удар», «удар, опасный для жизни», а у отметок 435 и 450 вольт — просто «XXX», словно это предел человеческого понимания или зона, за которой начинается запретное.

Экспериментатор — человек в лабораторном халате, спокойный, уверенный, сдержанный — инструктирует «учителя»: всякий раз, когда «ученик» (которого «учитель» не видит, но слышит через стену) отвечает неверно, нужно нажимать на следующий переключатель, увеличивая силу тока. Каждое нажатие сопровождается реалистичным щелчком реле, вспышкой сигнальной лампочки и резким звуком зуммера. Вся обстановка подчинена иллюзии настоящего научного эксперимента.

На деле в ходе эксперимента током, конечно же, никого не били. В задачу подсадного участника входило разыгрывать страдания — постепенно при увеличении силы разряда он переходил от вскриков к мольбам прекратить испытание. Иногда «ученик» затихал, симулируя то ли потерю сознания, то ли сердечный приступ.

В начале всё кажется безобидным. При первых ошибках «ученика» — актёра, который, как участникам не известно, играет роль по сценарию — он лишь слегка охает. Но уже при 75–90 вольтах он начинает вскрикивать, выражая явное недовольство.

При 120 вольтах в его голосе

слышна боль: он заявляет, что удары током становятся невыносимыми. При 150 вольтах он умоляет остановить эксперимент: «Экспериментатор, выпустите меня отсюда! Я больше не хочу участвовать! Я отказываюсь!»

Но эксперимент продолжается. Экспериментатор холодно и безапелляционно отвечает «учителю»:

- Пожалуйста, продолжайте.

Если участник колеблется, следует следующее напоминание:

- Условия эксперимента требуют, чтобы вы продолжали.

А затем, всё более настойчиво:

- Чрезвычайно важно, чтобы вы продолжали.

С каждой новой ошибкой голос «ученика» становится всё более отчаянным. При 270 вольтах слышится сплошной крик боли, почти неразличимый. На отметках 300 и 315 вольт он начинает стонать и заявляет, что больше не будет отвечать. Но экспериментатор говорит, что отсутствие ответа следует трактовать как неправильный ответ. И, следовательно, необходимо нажимать следующий рычаг.

После 330 вольт «ученик» замолкает. Больше не слышно ни криков, ни стона. Только гробовая тишина за стенкой. Но экспериментатор не даёт остановиться. Даже в этот момент он настаивает: «У вас нет другого выбора, вы должны продолжать».

Если участник отказывался продолжать даже после четвёртой фразы — эксперимент прерывался. Но если соглашался — напряжение росло, и вместе с ним росло внутреннее напряжение самого «учителя».

До начала эксперимента Милгрэм спрашивал студентов, психиатров и представителей среднего класса: насколько далеко зашли бы они сами, участвуя в эксперименте? Люди во всех трех группах предполагали, что они, скорее всего, перестали бы подчиняться уже на 135 вольтах, ни один не собирался выйти за 300 вольт. Понимая, что самооценка могла быть искажена склонностью относиться к себе благосклонно, Милгрэм спрашивал также, как далеко, по мнению участников опроса, могли зайти другие. Никто не верил, что кто-то дойдёт до отметки в 300 вольт, не говоря уже о 450. Психиатры утверждали: лишь 1 из 1000 сможет пойти до конца. Они ошибались…

Результаты потрясли как самого Милгрэма, так и весь научный мир. Реальность оказалась диаметрально противоположной прогонозируемой. Как позже вспоминал Милгрэм, он не мог поверить, что «обычные» люди, не обладающие садистскими наклонностями, настолько легко подчиняются авторитету и причиняют страдание другому человеку. «Я был потрясён тем, насколько легко обычный человек может стать орудием разрушения при соответствующих обстоятельствах. Это открытие изменило мои представления о природе человеческого поведения.» Из 40 участников базового эксперимента:

Все 40 человек (100 %) дошли до 300 вольт — момента, когда «ученик» начинает молчать и не подавать признаков жизни.

26 участников (65 %) дошли до максимальной отметки в 450 вольт, продолжая выдавать разряды даже после того, как «ученик» полностью перестал отвечать.

Лишь 14 человек (35 %) отказались продолжать, но и они сделали это не сразу — многие остановились лишь на уровне 315–330 вольт, преодолев множество моральных барьеров.

Причем участники не были равнодушными садистами. Напротив — большинство из них испытывали глубокий внутренний конфликт, страдали, нервничали, колебались. Многие потели, кусали губы, стонали, просили прекратить эксперимент. Но, несмотря на эмоциональное напряжение, подчинялись авторитету и продолжали.

Интересно, что никто из участников не проверил состояние «ученика» в соседней комнате. Они предполагали, что он страдает, возможно, потерял сознание или умер, но продолжали нажимать на рычаг, потому что им говорили, что это необходимо. Принцип авторитетного давления, как показал Милгрэм, оказался сильнее сострадания, морали и здравого смысла.

Но Милгрэм не остановился на одном эксперименте. Удивлённый и встревоженный результатами, он задался вопросом: а что, если изменить обстоятельства? Повлияет ли это на готовность людей подчиняться?

Так началась серия вариаций — в общей сложности их было восемнадцать. Он словно поворачивал реальность под разными углами, проверяя, какие детали важны, а какие нет. Первым делом он поэкспериментировал с расстоянием между «учителем» и «жертвой».

Когда «ученик» находился в другой комнате и его не было видно, испытуемый слышал лишь удары в стену — и в этом варианте целых 65% испытуемых доходили до конца, до самой высокой отметки на шкале боли. Но когда подопытный видел страдания другого человека собственными глазами — сидел с ним в одной комнате — уровень подчинения снижался до 40%. А если нужно было самому приложить руку «ученика» к токопроводящей пластине, чтобы «наказать» его, — лишь 30% доходили до конца. Соприкосновение с чужой болью ослабляло власть авторитета. Но не уничтожало её.

Другая важная переменная — фигура самого экспериментатора. Когда он присутствовал лично, стоял за спиной, внушительно одетый в лабораторный халат, люди подчинялись. Но стоило ему выйти из комнаты и отдавать команды по телефону, как послушание резко падало — лишь 21% продолжали эксперимент. А если его место занимал «случайный» человек в штатском, не выглядящий как авторитет, — подчинение почти исчезало. Власть — это не только слова, но и образ.

Особенно драматичными оказались эксперименты, где в комнате вместе с испытуемым находились другие «учителя» — актёры, игравшие свою роль. Если двое из них отказывались продолжать, протестовали, вставали и уходили — испытуемый почти всегда присоединялся к ним. Уровень подчинения в этих условиях падал до 10%. Но стоило этим «коллегам» подыгрывать экспериментатору — соглашаться, нажимать кнопки, — как испытуемый почти неизменно шел до конца. Давление группы оказывалось мощнее внутреннего голоса.

Даже обстановка имела значение. Когда эксперимент проводился не в престижной лаборатории Йельского университета, а в обычном офисном помещении, испытуемые уже не чувствовали себя частью большого научного проекта и доверие к происходящему снижалось. Вместе с этим снижалась готовность подчиняться. Но всё равно почти половина из них — около 48% — выполняли инструкции до конца.

И, наконец, пол. Милгрэм провёл серию с участием женщин. Результат оказался неожиданным для многих: женщины демонстрировали такой же уровень подчинения, как и мужчины. Столь же послушны, столь же склонны переложить ответственность на другого.

Эксперименты продолжались, а шок Милгрэма становился всё глубже. Он столкнулся с тревожной истиной: при определённых условиях подавляющее большинство людей готовы следовать за авторитетом, даже если это противоречит их совести и наносит боль другому человеку. Милгрэм всё глубже осознавал: перед ним не просто эксперимент — перед ним зеркало, в которое человечество смотрит неохотно.

Стэнли Милгрэм пришёл к тревожному и в то же время пронзительно точному выводу: в определённых условиях обыкновенные люди готовы выполнять приказы, идущие вразрез с их собственной совестью, если они воспринимают эти приказы как исходящие от легитимного авторитета.

Он объяснял это переходом человека в так называемое агентное состояние — особое психологическое состояние, при котором индивид перестаёт ощущать себя ответственным за последствия своих действий. Он становится «агентом» чужой воли — в данном случае, воли экспериментатора.

«Когда человек входит в агентное состояние, он больше не считает себя автором собственных поступков. Он всего лишь исполнитель приказа, и это освобождает его от личной моральной ответственности.»[1]

По Милгрэму, именно такая психологическая структура и делает возможными массовые преступления против человечности — как это было в нацистской Германии. Не только жестокость отдельных лиц, но и готовность подчиняться, умение оправдывать действия «приказом сверху» — вот что, по его мнению, составляло основу зла.

Милгрэм писал, что опасность не в том, что злодеи существуют — а в том, что многие вполне нормальные люди при определённых условиях могут начать действовать по-настоящему чудовищно, не ощущая при этом собственной вины.

Публикация результатов эксперимента Милгрэма в 1963 году произвела в научном мире настоящий шок. Исследование потрясло не только общественность, но и саму психологическую науку. Представление о человеке как существе, наделённом свободой воли и нравственным выбором, оказалось поставлено под сомнение. Ведь эксперимент наглядно показал: в подавляющем большинстве случаев обычные люди были готовы причинить другому страдание — просто потому, что им это сказали.

Почти сразу же на Милгрэма обрушился вал критики — прежде всего с точки зрения этики проведения психологических экспериментов. Участников вводили в заблуждение, подвергали серьёзному эмоциональному стрессу, некоторые плакали, дрожали, переживали внутренний кризис, веря, что только что нанесли другому сильную боль. Лишь в конце им объясняли, что на самом деле никто не пострадал.

Американская психологическая ассоциация (APA), а затем и ряд других организаций, ввели жёсткие ограничения на проведение подобных исследований, потребовав:

˗ обязательного информированного согласия участников,

˗ минимизации психологического вреда,

˗ и полного права испытуемого прервать участие в любой момент.

Эксперимент Милгрэма стал отправной точкой формирования современной этики в психологии, и в большинстве стран мира проведение аналогичных опытов в оригинальной форме теперь строго запрещено.

Несмотря на этический запрет, вариации эксперимента Милгрэма (с учётом современных стандартов безопасности) проводились во многих странах — Великобритании, Германии, Австралии, Италии, Нидерландах, Испании и других. В одних случаях использовались актёры и тщательно подобранные ситуации, в других — компьютерные симуляции.

Результаты, как ни пугающе, оказались схожими: значительная доля участников по-прежнему была готова доводить «наказание» до опасных пределов, если это исходило от фигуры, которую они воспринимали как авторитетную.

Например, в современной реконструкции эксперимента, проведённой на ВВС в 2009 году, 9 из 12 участников довели «удары током» до максимального уровня — несмотря на крики и мольбы «жертвы».

Таким образом, Милгрэм оказался прав: психологические механизмы подчинения авторитету универсальны и слабо зависят от времени, культуры или уровня образования.

Сам Милгрэм в своих размышлениях о полученных результатах задал, пожалуй, самый тревожный вопрос. Его исследование не просто объясняло ужасы прошлого — оно заставляло взглянуть на современность без иллюзий. Он писал: «Если бы в Соединённых Штатах были учреждены концентрационные лагеря, я убеждён, что среди населения нашлось бы достаточное число охранников. И они, скорее всего, были бы такими же, как наши испытуемые: простыми, обыкновенными людьми, которых окружающие считали бы вполне нормальными.»

Это чудовищно, но это, к глубокому сожалению, правда!

В 1966 году американский психиатр Чарльз Хофлинг поставил эксперимент, который по своей сути был не менее тревожным, чем опыт Милгрэма. Только в этот раз речь шла не о добровольцах в лаборатории, а о реальных медсёстрах в настоящей больнице.

Сценарий был прост. В вечернее время на дежурный телефон больницы звонил человек, представившийся врачом. Он утверждал, что наблюдает пациента и просит срочно ввести тому препарат под названием Астрофен — в дозе, превышающей максимально допустимую. Ампула уже якобы есть в медикаментозном шкафу, а сам «врач» якобы придёт позже и оформит назначения.

У медсестры было множество причин сказать «нет». Во-первых, она никогда не видела и не знала этого врача. Во-вторых, лекарство было незарегистрированным и незнакомым. В-третьих, доза превышала норму в два раза. В-четвёртых, по правилам больницы устные распоряжения не принимались.

Тем не менее, 21 из 22 медсестёр (то есть 95%) согласились подготовить препарат и были готовы ввести его пациенту — если бы эксперимент не был остановлен заранее. Только одна участница усомнилась в происходящем и отказалась выполнять приказ.

Кстати, вот как она потом описала свое участие в эксперименте:

«Я только заступила на вечернее дежурство. В коридоре пахло антисептиком и чуть-чуть — кофе из сестринской. В палате №7 всё спокойно: пожилой мужчина с пневмонией, давление в норме, температура под контролем.

Телефон зазвонил неожиданно.

— Это доктор Станли. Я осматривал пациента в седьмой палате. Нужно срочно ввести ему 20 миллиграммов Астрофена. Препарат есть в шкафу. Это важно, я подойду позже и оформлю всё.

Голос был уверенный. Чёткий. Мужской. Ни тени сомнения.

Я замерла. Астрофен? Никогда не слышала. Пролистала в голове инструкции — дозировка, показания, побочные. Тишина. Неизвестный препарат.

Я подхожу к шкафу — и правда, ампула с надписью Astrofen стоит на полке. Доза — 10 миллиграммов максимум. На ампуле — 20.

Сердце забилось быстрее. Нарушение протокола. Никаких устных указаний, особенно от незнакомых врачей. Но голос в трубке звучал так уверенно.

Уверенность — заразительна. Особенно, когда ты — младшая фигура в иерархии. Я чувствую, как рука тянется к ампуле. Неуверенно. Как будто не моя. Как будто я в тумане.

Что, если он действительно врач? Что, если пациенту срочно нужно лекарство, а я торможу?

Но что, если это ошибка? Или хуже...

Я кладу ампулу обратно. Холод стекла обжигает пальцы. Я поднимаю трубку:

— Простите, доктор, но я не могу выполнить это указание без официального назначения.

В трубке короткое молчание. А потом — спокойный голос:

— Спасибо. Вы всё сделали правильно. Это был эксперимент.»

Почему же другие так не поступили? Ответ прост — тот, кто звонил, представлялся врачом, а значит, обладал в глазах медперсонала властью и компетенцией. Даже нарушая правила, даже сомневаясь, большинство участниц подчинялись — по инерции профессионального послушания.

Этот эксперимент показывает, насколько сильным может быть влияние авторитетной фигуры даже в условиях, где поставлены под угрозу здоровье и безопасность пациента.

Как и в опытах Милгрэма, участники не были злыми или безразличными. Напротив, они были дисциплинированы, добросовестны и в высшей степени заботливы. Именно это и делает эксперимент Хофлинга особенно пугающим: слепое послушание может прятаться под маской профессионализма.

Эксперимент Хофлинга демонстрирует, насколько сильным может быть влияние авторитетной фигуры даже вне непосредственного контакта. Простого телефонного указания оказалось достаточно, чтобы 21 из 22 профессиональных медсестёр были готовы нарушить инструкции, подвергнув пациента потенциальной опасности.

Это подчёркивает, что авторитет в реальных условиях действует не слабее, чем в лабораторных. Послушание становится не столько результатом страха, сколько следствием профессиональной иерархии, социальной нормы и выработанного рефлекса подчиняться врачу как фигуре, символизирующей знание и ответственность.

Эксперимент также вскрывает механизм смещения ответственности: медсёстры внутренне перекладывали решение и возможные последствия на врача, даже если его приказ противоречил здравому смыслу и правилам. Это вновь подтверждает: обычные люди могут совершать опасные действия не из злого умысла, а из лояльности к системе и привычки слушаться.

Если эксперименты Милгрэма и Хофлинга показали, до какой степени человек может подчиняться авторитету, даже если это противоречит его моральным принципам, то следующий наш шаг — заглянуть в ещё более тревожную область: что происходит, когда сам человек наделяется властью над другими? Где граница между ролью и личностью? И как быстро может она исчезнуть?

На эти вопросы попытался ответить психолог Филип Зимбардо, проведя один из самых известных и одновременно самых скандальных экспериментов в истории психологии — Стэнфордский тюремный эксперимент.

Эксперимент был проведён летом 1971 года в подвале факультета психологии Стэнфордского университета (США). Его инициатор — Филип Зимбардо, профессор психологии, будущий президент Американской психологической ассоциации, человек, посвятивший многие годы изучению зла, власти и деиндивидуации.

Филип Зимбардо поставил перед собой не столько классический психологический вопрос о границах добра и зла, сколько более конкретный — что именно формирует человеческое поведение в социальных взаимодействиях? Является ли оно продуктом врожденных черт личности, влияния прошлого опыта или всё-таки определяется той социальной ролью, которую человек начинает исполнять в конкретной ситуации?

Гипотеза Зимбардо звучала весьма амбициозно: исполняемая социальная роль — важнейший фактор, определяющий поведение личности. Люди, независимо от личностных качеств, подчиняются ролевым ожиданиям общества, то есть представлениям окружающих о том, как должен вести себя человек, занимающий ту или иную позицию. Сын, учитель, заключённый, полицейский, офицер, водитель — каждый из них погружается в определённую модель поведения, заданную обществом.

Именно этот влияющий фактор — сила ролевого давления — и стал центральной темой для изучения.

Зимбардо предположил, что если человеку назначить определённую роль — например, «тюремщика» или «заключённого» — и создать достаточно реалистичную обстановку, он начнёт вести себя не в соответствии с личными убеждениями, а в соответствии с ролевыми ожиданиями, даже если это поведение будет противоречить его обычной морали.

Таким образом, цель эксперимента заключалась в том, чтобы проследить, как обычные психически здоровые люди начинают выполнять ролевое поведение, обусловленное системой, в которую они погружены. Особенно исследователя интересовал вопрос: может ли система сама порождать зло? Не отдельный «плохой» человек, а именно структура социальных отношений, заданных извне.

Эксперимент планировался как психологическое моделирование тюремной среды, где роли заключённых и охранников будут распределены случайным образом, а поведение — определяться исключительно рамками ролевых ожиданий. Зимбардо не собирался проверять склонность отдельных людей к насилию — напротив, его интересовало, как среда способна трансформировать поведение даже самых добропорядочных и моральных людей.

Чтобы ответить на этот вопрос, он и задумал эксперимент, который позже назовут одним из самых влиятельных в истории психологии.

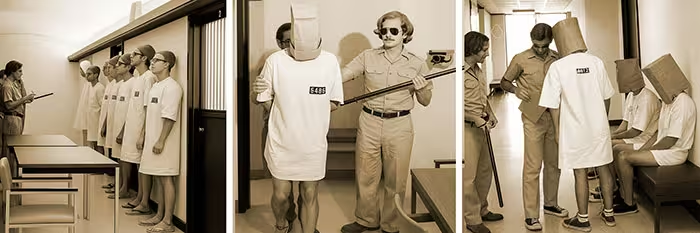

Для проведения исследования Филип Зимбардо и его команда разместили объявление в местной газете, пригласив студентов принять участие в двухнедельном психологическом эксперименте, связанном с изучением тюремной жизни. Участникам обещали денежное вознаграждение в размере 15 долларов в день (по тем временам — вполне приличная сумма для студента). Из 75 откликнувшихся добровольцев были отобраны 24 человека — психологически устойчивые, физически здоровые молодые люди без судимостей и признаков девиантного поведения. То есть ни психопатов, ни садистов в эту выборку изначально не попало — напротив, отбирались «самые нормальные».

Затем участников случайным образом разделили на две группы: «заключённые» и «охранники». Сам Зимбардо подчеркивал, что выбор ролей был произведён именно случайным образом — вытягиванием жребия, что должно было обеспечить чистоту эксперимента. Никто из участников не знал заранее, какую роль он получит, и не мог повлиять на результат.

Имитация тюрьмы была устроена в подвале факультета психологии Стэнфордского университета. Комнаты были переоборудованы под камеры с решётками и запирающимися дверями. Были созданы отдельные помещения для охраны, комнаты для допросов и даже одиночная камера. Весь интерьер старательно копировал реальную тюремную среду. Важно отметить, что Зимбардо не просто наблюдал за происходящим, но и сам играл роль тюремного начальника, что ещё больше усилило атмосферу реализма.

Чтобы обеспечить эффект «погружения», эксперимент начался с эффектного задержания: будущих «заключённых» арестовывали настоящие полицейские Стэнфорда прямо у них дома, с чтением прав, надеванием наручников и доставкой в «тюрьму» с завязанными глазами. Там их подвергали стандартной процедуре: снимали отпечатки пальцев, фотографировали, раздевали, обыскивали и выдавали тюремную одежду. Каждому присваивался номер — именно так к ним и обращались охранники. Никаких имён — только номера. Вместо одежды им выдавали бесформенные серые халаты без нижнего белья, с номером, пришитым спереди и сзади. На голову надевали нечто вроде капюшона, закрывающего волосы, имитируя тюремную стрижку. А на одну ногу надевалась тяжёлая цепь с фиксацией на щиколотке — чтобы напоминать о неволе даже при движении.

Охранники, напротив, выглядели вполне «по-настоящему»: тёмные очки (чтобы скрыть глаза и усилить ощущение дистанции), форменные рубашки цвета хаки, дубинки (не использовавшиеся, но важные как символ власти), свистки, и главное — полная власть над заключёнными. Им разрешалось устанавливать правила, проводить переклички, придумывать наказания, но было запрещено применять физическое насилие.

Однако самое поразительное началось чуть позже — когда эксперимент перешёл от теории к практике.

Каждое утро начиналось с построения: охранники перекликали заключённых по номерам. Малейшая ошибка или заминка приводила к наказаниям — приседания, отжимания, бессмысленное повторение номеров. Еду подавали в тюремном стиле, прогулки были редкими и строго регламентированными, свидания — только с разрешения охраны. Нарушение распорядка каралось лишением привилегий, одиночным заключением (в крошечной «карцерной» камере) или публичным унижением.

Главной целью этих мер было одно — сломить волю заключённых и проверить, как далеко зайдут охранники, обладая неограниченной властью.

Всё начиналось довольно буднично. В первый день участники, получившие роль охранников, вели себя сдержанно, старались просто выполнять указания экспериментаторов, без излишней инициативы. Однако к концу второго дня ситуация начала меняться.

«Заключённые» организовали стихийное восстание — забаррикадировали двери камер кроватями и отказались подчиняться командам «охранников». Это стало поворотной точкой: охранники, ранее колебавшиеся между игрой и экспериментом, начали действовать с удвоенной жёсткостью. Они стали применять психологическое давление, изоляцию, лишение сна, принудительные физические упражнения. С этого момента эксперимент перестал быть просто научной симуляцией — он превратился в репетицию настоящей тюремной репрессивной системы.

Так началась лавинообразная эскалация насилия. Охранники начали выдумывать новые способы контроля и подчинения: они заставляли заключённых повторять свои номера, выполнять бессмысленные и утомительные упражнения, лишали сна, еды и туалета, изолировали «бунтовщиков». Всё это происходило не по прямому указанию экспериментаторов — напротив, охранникам позволялось действовать по собственному усмотрению в рамках «поддержания порядка».

Особенно тревожным было то, с какой лёгкостью большинство охранников приняли на себя роль жестоких надзирателей. Даже те, кто в жизни был склонен к сочувствию и сотрудничеству, в условиях эксперимента начинали применять психологическое давление, унижать и дегуманизировать «заключённых».

Сами «узники» быстро вошли в роль жертв: они становились пассивными, подчинялись требованиям, теряли ощущение личной свободы. Некоторые начинали страдать от сильнейшего стресса, бессонницы, тревожности, впадали в депрессию. Один из участников был вынужден покинуть эксперимент всего через 36 часов из-за сильного эмоционального срыва.

Наиболее тревожные формы жестокости проявлялись по ночам, когда «охранники» думали, что экспериментаторы не наблюдают. Они устраивали ночные переклички, бессмысленные наказания, заставляли заключённых выполнять унизительные действия, такие как отжимания, уборка туалетов голыми руками, публичные наказания. Один из «охранников», которого позже прозвали «Джон Уэйн», особенно отличался садистскими наклонностями и превратил свою роль в спектакль власти и издевательства.

Эти случаи стали ключевыми в осознании того, насколько быстро и глубоко человек может адаптироваться к роли, особенно если эта роль наделена властью или, наоборот, подчинением. Эксперимент показал, что нормальные, психически здоровые люди, помещённые в искусственно созданную систему, начинают вести себя так, будто находятся в настоящей тюрьме — с реальным страхом, реальной жестокостью и реальными страданиями.

Зимбардо позже признавался, что сам был настолько погружён в эксперимент в роли «надзирателя», что не сразу осознал, насколько далеко зашла ситуация.

На пятый день в лабораторию пришла Кристина Маслах, аспирантка и приглашённый исследователь – будущая жена Зимбардо. Увидев происходящее, она была шокирована поведением участников и особенно реакцией самого Зимбардо, который к тому моменту воспринимал происходящее уже как «реальную тюрьму», а не эксперимент. Маслах поставила под сомнение этичность происходящего и настояла на прекращении. Именно её вмешательство стало поворотным моментом. Зимбардо позже признал, что именно её реакция заставила его осознать, насколько далеко зашла ситуация.

Эксперимент, поставленный Зимбардо в стенах Стэнфордского университета, стал одной из самых тревожных иллюстраций того, как быстро человек может перестать быть самим собой, уступив место роли, навязанной обстоятельствами. Участники — студенты, отобранные как психически здоровые и устойчивые, случайным образом были распределены на «заключённых» и «охранников». Всё остальное сделала ситуация.

Всего за несколько дней охранники, ранее ничем не отличавшиеся от своих «подопечных», начали проявлять жестокость, авторитарность и доминирование. Заключённые — наоборот, погружались в пассивность, тревогу и отчаяние. Никто не заставлял их вести себя так — эксперимент не предусматривал такого сценария. Но у него была структура: форма, тюремные правила, лишение имён, контроль, надзирательские очки и право решать, кто прав, а кто виноват. Эти внешние условия будто бы отключили внутренние моральные ориентиры.

Одна из главных идей, с которой Зимбардо выступал после завершения эксперимента, заключалась в том, что не «плохие» люди творят зло, а «плохие» системы делают зло возможным. Погружаясь в такую систему, человек легко становится её орудием. И чем сильнее чувство безнаказанности и обезличивания, тем опаснее поведение. Эксперимент показал, насколько тонка грань между обычным человеком и тем, кто причиняет боль другим — если ему лишь создать для этого «социальное разрешение».

Позже Зимбардо подчёркивал: его цель заключалась не в том, чтобы осудить конкретных участников, а в том, чтобы показать обществу: зло часто начинается не с намерения, а с подчинения. И если мы хотим предотвратить жестокость — в тюрьмах, армии, полиции — то должны в первую очередь пересматривать сами ситуации, которые способствуют потере ответственности и человечности.

Этот эксперимент шокировал не только научное сообщество, но и широкую публику. Его результаты стали предметом острых дискуссий, интерпретаций и переосмыслений, продолжающихся по сей день. Одним из важнейших выводов стало понимание того, насколько велика роль ситуации — контекста, в котором оказывается человек, — в формировании его поведения. Даже те, кто в обычной жизни никогда не проявлял склонности к жестокости или власти, в роли «охранников» начинали действовать с пугающей жестокостью, как будто надевали маску, подчиняясь новым социальным ожиданиям.

Сам Зимбардо сделал акцент на так называемом «эффекте Люцифера» — превращении обыкновенного человека в палача под воздействием среды и роли. Он утверждал, что моральные границы стираются, когда индивид оказывается в системе, поощряющей подчинение, контроль и безнаказанность. Эксперимент подтвердил, что в определённых условиях роль и ситуация могут взять верх над личностью, и это открытие имело далеко идущие последствия для понимания человеческой природы и социальной динамики.

Значение Стэнфордского тюремного эксперимента выходит далеко за рамки простого университетского эксперимента. Он поставил под сомнение убеждённость в устойчивости индивидуальной морали и стал предостережением: зло может рождаться не только из злых намерений, но и из слепого следования правилам и роли, которые диктует система.

Прошли десятилетия после завершения Стэнфордского тюремного эксперимента, а его отголоски продолжали звучать в самых неожиданных местах. Одним из таких стал военный лагерь Абу-Грейб в Ираке. Когда в 2004 году мировые СМИ облетели фотографии американских солдат, издевающихся над иракскими заключёнными, общество оказалось в шоке. Однако Зимбардо — человек, изучавший поведение в условиях власти и подчинения — не был удивлён. Он сразу узнал в этих кадрах подтверждение собственных открытий.

Зимбардо не остался в стороне. Его пригласили в качестве эксперта по делу над одним из обвиняемых солдат — Чарльзом Грейнером. Учёный объяснил суду, что подобные проявления жестокости не рождаются из индивидуальной порочности, а являются следствием деструктивной ситуации: абсолютной власти, отсутствия контроля, культуры молчаливого одобрения и размытых моральных ориентиров. Это была та же «тюремная ситуация», но в условиях войны. И, как и в его эксперименте, ситуация превратила обычных людей в жестоких палачей.

После этого случая Зимбардо стал активно говорить о необходимости профилактики жестокости в структурах власти — от армии до полиции. Он подчёркивал: важно не только оценивать личные качества кандидатов, но и строить такие системы, которые исключают злоупотребления, контролируют поведение и не поощряют насилие. В его выступлениях всё чаще звучала мысль: «Не нужно искать монстров в людях — нужно разрушать монструозные ситуации, которые мы создаём».

Эксперимент, казавшийся когда-то чистой психологической моделью, получил своё мрачное подтверждение в реальной жизни. А его автор — не просто исследователь, но и активный борец за гуманность в тех сферах, где её чаще всего забывают.

Эксперименты Милгрэма, Зимбардо и Хофлинга были задуманы не как провокации ради сенсации, а как глубокие научные исследования, которые задали страшный, но необходимый вопрос: почему обычные, психически здоровые люди могут совершать поступки, находящиеся на грани жестокости — а иногда и переходящие её?

Несмотря на разные условия и сценарии, эти эксперименты объединяет одно – во всех трёх случаях люди повиновались авторитету, даже если для этого приходилось нарушать правила, наносить вред другим, предавать собственные моральные убеждения.

У Милгрэма подчинение происходило перед лицом строгого учёного, требующего продолжать «эксперимент» — даже когда «жертва» умоляла остановиться.

У Хофлинга было достаточно одного телефонного звонка от «врача», чтобы медсёстры начали нарушать профессиональные стандарты — ради повиновения.

У Зимбардо участники сами входили в роль, и власть, оказавшаяся в их руках, быстро переросла в произвол. Система создала условия, в которых жестокость стала нормой.

Эти исследования показали, что зло — это не обязательно нечто чудовищное и редкое. Оно может встраиваться в повседневность, носить форму приказа, роли, дежурства, рутины. Зло не всегда кричит. Иногда оно говорит спокойным голосом по телефону или подписывает распоряжение под официальной печатью.

Самое тревожное в этих экспериментах — не то, что их участники были злы. А то, что они не были злы. Они были обычными людьми. Именно это и пугает.

Поэтому глава и названа «Эксперименты на грани зла». Потому что каждый из них — это взгляд на ту самую грань, которая отделяет исполнение долга от слепого повиновения, порядок от насилия, роль от ответственности.

Прошло более полувека, но значение этих экспериментов лишь усилилось. Они объясняют, как становятся возможны злоупотребления властью в армии, полиции, пенитенциарных учреждениях, дают ключ к пониманию того, как работает авторитаризм, как человек оказывается готов «просто выполнять приказы», не чувствуя себя виновным. И, что особенно важно, они напоминают: чтобы зло не повторилось, его нужно понять. Не демонизировать, а исследовать. Не отворачиваться, а вглядеться в него — и в себя.

Мы любим думать, что зло — это где-то вне нас. В других. В монстрах. В преступниках. В диктаторах.

Но психологическая правда в том, что зло начинается не с крика, а с молчания. Не с удара, а с повиновения. Не с ненависти, а с равнодушия к тому, что происходит по приказу.

Каждый из этих экспериментов поднимает зеркало. И в этом зеркале — не лицо злодея, а обычное лицо — с бейджиком «испытуемый», «охранник», «медсестра». Возможно — наше собственное.

На грани зла нет крика «Я хочу зла».

Есть тихое: «Я просто выполнял инструкции», «Так было положено», «Я думал, кто-то другой отвечает».

Именно поэтому зло так часто проникает в систему — под видом порядка, дисциплины, эксперимента, работы.

А значит, противостоять ему можно не только законами, но и осознанностью, состраданием, личной ответственностью.

Психология не оправдывает зло. Но она делает главное: помогает его распознать — прежде чем будет слишком поздно.