Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

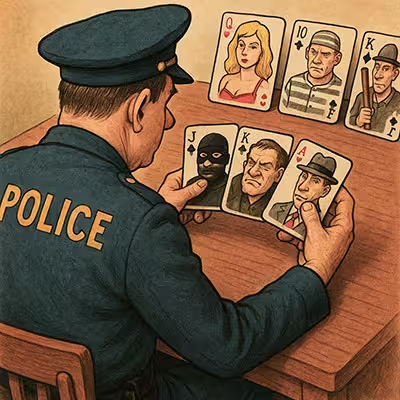

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПАСЬЯНС

Представьте себе огромный криминальный пасьянс, где вместо карт – типы преступников: воры, мошенники, убийцы, киберзлодеи. Каждая «карта» – это не просто сухая статистика, а целый психологический мир со своими правилами, страстями и фатальными ошибками. Одни играют в молчанку, другие – в наперстки с законом, третьи и вовсе уверены, что они не преступники, а «жертвы обстоятельств». Но у следствия есть свой козырь в рукаве – понимание того, как думают, боятся и ошибаются те, кто по ту сторону баррикад.

В мире преступности нет универсальных солдат. Если бы воры, мошенники и грабители вдруг поменялись местами, то получилось бы много неловких сцен. Только вообразите: карманник с натянутой на голову шапкой-балаклавой пытается продать поддельные бриллианты на базаре, а утончённый аферист в дорогом костюме влезает через форточку в чью-то квартиру, путаясь в занавесках. У каждого своя специализация, выработанная годами, а то и поколениями — вместе с привычками, слабостями и набором любимых приёмов.

Квартирный вор — это охотник-одиночка, который часами может кружить вокруг цели, изучая, во сколько жильцы уходят на работу и не оставили ли они на окне приманчиво блестящий цветочный горшок. Грабитель — спринтер, вырывающий сумку и исчезающий за углом, пока жертва только открыла рот, чтобы крикнуть. Мошенник — артист, меняющий роли быстрее, чем актёр в театре, и одинаково убедительный в образе «доброго племянника» и «влиятельного инвестора». Угонщик — механик, для которого замок зажигания — не препятствие, а загадка на пару минут.

Следователь, который берётся за дело, должен уметь не только видеть отпечатки пальцев на стекле, но и «считывать» отпечатки мышления. Понять, кто перед ним: человек, привыкший рисковать мгновенно и по-крупному, или тот, кто планирует всё до последнего винтика. Это умение похоже на раскладывание сложной мозаики, где каждая деталь — поведение, речь, привычки, выбор жертвы — складывается в цельную картину.

Опыт подсказывает: почерк подлости не менее узнаваем, чем почерк в школьной тетради. Нужно лишь знать, куда смотреть — и кого именно искать.

Эта глава – не просто классификация «плохих парней». Это разбор их мотивов, привычек и слабостей. Почему квартирный вор, как шахматист, неделями изучает жертву, а карманник полагается только на скорость рук и вашу невнимательность? Чем грабитель с пистолетом психологически отличается от беловоротничкового мошенника, который даже не кричит «Кошелек или жизнь!», а вежливо просит вашу кредитку «для проверки безопасности»? И почему киберпреступник, никогда не вылезающий из темноты своей комнаты, опаснее вооруженного до зубов бандита?

Готовы раскладывать колоду? Тогда поехали.

Следователь, который берётся за новое дело, в первые часы похож на врача в приёмном покое: времени мало, симптомов много, диагнозов — ещё больше. Любая мелочь — от выбранного места и времени до способа отхода — подсказывает не только кто это мог быть, но и как его искать. Специализация преступника — это его режим дня, вкусы, темпераменты и страхи, переведённые на язык поступков. Поняв «профессию», мы резко сужаем круг вариантов и перестаём стрелять из пушки по воробьям.

Квартирный вор мыслит «тихо и долго» — планирует, выжидает. Грабитель действует «коротко и громко». Мошенник — артист, работающий «долго и мягко». Угонщик — технарь, делящий машины на «берутся» и «не берутся». В каждом «режиме» опытный следователь читает как по учебнику — если знает, куда смотреть.

Зачем следователю знать особенности специализации преступников?

Во-первых, знание специализации позволяет экономить ресурсы. Смысл не в том, чтобы поставить посты на каждом углу, а в том, чтобы встать именно там, где «их» угол. Оно помогает предсказать следующий шаг: грабитель вернётся к похожей точке, квартирник выберет тихий период. Зная это, оперативники не распыляются: где-то полезнее скрытое наблюдение и засада, где-то — проверочная закупка, где-то — кропотливый анализ камер и привычных маршрутов.

Во-вторых, специализация помогает предсказать следующий шаг. Поведенческие привычки редко рождаются на месте; чаще они привезены из прошлых эпизодов. Если преступник «играет» на страхе, он попытается поддерживать его и дальше: вернётся, чтобы «додавить» жертву или свидетеля. Если он из тех, кто любит «чистую работу», он, наоборот, постарается отрезать все хвосты — избавится от лишних контактов, сожжёт ненужные вещи, исчезнет на время. Важно не гадать по кофейной гуще, а опираться на закономерности, которые десятилетиями описаны практикой.

История из жизни.

В одном деле «сумочный» грабитель выходил на охоту строго по субботам, ближе к сумеркам. Две недели подряд он выбирал остановки на одном и том же проспекте — так удобнее уходить во дворы и растворяться. Когда район насытили патрулями, многие решили, что он «затаился». Но оперативник, который хорошо знал психологию таких «спринтеров», предположил, что тот просто сместится на соседнюю магистраль — там та же логика пространства и те же привычки толпы. Так и случилось: в третью субботу его взяли в двух кварталах — не потому, что угадали, а потому что прочитали его стиль.

В-третьих, правильное понимание «профессии» меняет тактику общения. С грабителем обычно нет смысла играть в долгую беседу о смысле жизни — его разговор короткий, как и его преступление. Мошенник, напротив, живёт признанием. Ему нужна сцена. Дайте ему чуть-чуть этой сцены — и он начинает украшать события лишними деталями, а в деталях легче ловить несоответствия. Квартирный вор часто гордится «аккуратностью». Он охотно говорит о «технике», уверенный, что это бесполезные подробности; в них-то и вскрываются дырки — несостыковки маршрутов, времени, предметов, к которым он «как бы не прикасался».

В-четвёртых, специализация помогает работать с окружением. Преступления делаются не в вакууме. У каждого типа — свой круг, свои «сервисы», свои места, где его знают. Это не «шаблоны», это вероятности. Но даже вероятности уже формируют план: кого опрашивать, какие базы смотреть, где развешивать сети. Опытный следователь не «дергает» всех подряд — он методично идёт по тем нитям, которые статистически вероятнее связаны с данным типом.

В-пятых, знание специализаций снижает риск ошибки в оценке угрозы. Одни преступления выглядят страшно, но за ними стоит импульсивный, короткий всплеск. Другие внешне безобидны, зато планировались холодно и «в долгую». Ошибка здесь — безопасность людей.

Самый приятный эффект — скорость принятия решений. Следствие всегда соревнуется со временем. Когда есть ясное понимание, с кем мы имеем дело, исчезает парализующий выбор из сотни одинаково правдоподобных шагов. Выбор становится рабочим. Это не «интуиция как дар», а дисциплина внимания: мы накладываем привычный для данного типа «рисунок» на конкретное дело и ищем совпадения и разрывы.

Знание криминальных «профессий» дисциплинирует самого следователя. Оно напоминает, что перед вами не «абстрактный злодей», а конкретный человек со своими рациональностями. Мы не оправдываем преступления, но понимаем механизмы — а понимание всегда даёт преимущество.

Итак, разбираться в специализациях — это не про коллекционирование красивых терминов. Это про скорость, точность и безопасность. Про то, чтобы трезво оценить угрозу, правильно выстроить тактику, избежать ненужной суеты и принять решения, которые приводят не к красивой гипотезе, а к реальному результату. А дальше — самое интересное: разберём по очереди ключевые «профессии», их повадки и слабые места, чтобы у читателя сложилась не картотека, а живая карта поведения.

Корыстные преступники, воры – самые традиционные представители преступного мира. Они существуют ровно столько, сколько существует сама идея собственности. Но если в древности достаточно было крепкого кулака и быстрых ног, то современный вор – это своеобразный специалист узкого профиля. Он не просто отнимает, он изучает, вычисляет, подбирает ключи – и к замкам, и к человеческой беспечности.

Это особая каста в криминальном мире. Их мотив ясен, как стекло в витрине: деньги, вещи, материальные ценности. Но при всей простоте мотива их психология куда сложнее, чем «хочу — беру». Здесь есть холодная математика, привычка взвешивать риск и выгоду, умение подстраиваться под обстановку и почти врождённая чуткость к уязвимостям чужой жизни.

Объединяет корыстных преступников не только стремление к наживе, но и особое ощущение границ — вернее, их отсутствие. Для них чужая собственность — не священный и неприкосновенный объект, а просто предмет, до которого можно дотянуться, если повезёт. Эта внутренняя «перепрошивка» позволяет делать то, от чего обычный человек отпрянул бы с отвращением, даже в мыслях.

Ещё одна общая черта — техника действий. Корыстный преступник редко действует наобум. Даже импульсивный карманник предварительно «снимает мерку» с жертвы взглядом, оценивая удобство подхода, а угонщик может неделями присматриваться к автомобилю, изучая привычки владельца. Домушник тем более не торопится — он строит план, проверяет замки, высматривает время, когда дом опустеет. В отличие от агрессивных преступников, у которых всё строится на всплеске силы, корыстные чаще работают на точности и аккуратности.

Они умеют быть незаметными. Угонщик растворяется в потоке машин, вор — в шуме подъезда, карманник — в толпе. При этом каждый из них в «рабочем» режиме внимателен до фанатизма: замечает мелочи, которые для обычного глаза пустяк, — открытое окно, плохо закрытый замок, небрежно брошенную сумку, ключи на витрине автомастерской.

Отдельно стоит сказать о психологическом отношении к риску. Корыстные преступники рискуют, но иначе, чем, например, грабители или налётчики. Это не безумная ставка на секундный эффект, а тщательно просчитанный риск. Для них опасность — переменная в уравнении, которую можно снизить правильной подготовкой и выбором времени. Эта способность к рационализации часто и обманывает — и их самих, и тех, кто их ловит: кажется, что всё просчитано, но человеческий фактор всегда оставляет щели.

Есть и общая слабость — инерция мышления. Однажды привыкнув к определённому способу «работать», корыстный преступник редко его меняет. Домушник тянется к знакомым районам, угонщик предпочитает машины определённых марок, карманник ищет привычные маршруты. Для следователя это подарок: привычка — это нить, за которую удобно тянуть.

Наконец, важно понимать: корыстные преступники редко работают в полном одиночестве. Даже самый независимый вор иногда нуждается в скупщике, угонщик — в мастере, который «перебьёт» номера, карманник — в «ассистенте» (помощнике, отвлекающем жертву). Этот социальный хвост делает их уязвимыми: люди, с которыми они взаимодействуют, — тоже источник информации.

Так что общий портрет корыстного преступника выглядит так: прагматик без моральных барьеров, внимательный наблюдатель, игрок в долгую, готовый рисковать ради выгоды, но по собственным правилам.

Если бы преступный мир устраивал Олимпиаду по воровству, то корыстные преступники выступали бы в категории «Интеллектуальные виды спорта». Здесь нет погонь с перестрелками, как в боевиках, зато есть тонкий расчет, терпение и холодная наблюдательность. Вор – это не просто человек, который берет чужое. Это стратег, изучающий привычки жертвы, слабые места замков и расписание работы полиции. Его оружие – не нож, а отмычка, его главный навык – оставаться невидимым.

Своеобразной «аристократией» преступного мира являются квартирные воры — домушники, которые считают себя мастерами тонкой работы, хотя порой действуют с грацией гиппопотама в посудной лавке.

Квартирный вор — фигура в преступном мире почти легендарная. Среди «цехов» криминала он ближе всех к мастеру-ремесленнику, который не просто «берёт, что плохо лежит», а создаёт целую историю вокруг своего ремесла. Если у карманника работа — быстрая, почти спортивная, у грабителя — грубая и шумная, то домушник — это человек, который действует как гастрономический гурман: неспешно, вдумчиво, с заранее продуманным меню.

Когда мы думаем о «квартирном воре», в голове часто всплывает образ тёмной ночи, захлопнутой двери и исчезнувшего телевизора. На самом деле этот персонаж куда сложнее и многолик: это не только тень на лестничной клетке, но и набор жизненных историй, мотивационных пазлов и личностных приспособлений. Кто-то ворует потому, что голод грызёт, кто-то — потому что привычка сделалась стилем жизни, а кто-то — ради адреналина и удовольствия от риска. В одном лице встречаются экономическая рациональность, социальная отчужденность и способность рационализировать очевидное — всё ради «быстрого решения» насущных проблем.

В преступной среде домушников уважают за «профессию» — за то, что их работа требует терпения, наблюдательности и определённого ума. Домушник должен уметь подмечать мелочи: какие ключи висят на крючке у двери, какие окна горят по вечерам, какие машины стоят во дворе и когда исчезают. И всё это — без блокнотов и фотоаппаратов, в голове, потому что слишком заметная слежка может стоить свободы.

Воры — публика разнообразная. Если копнуть глубже, то за словом «квартирный вор» скрывается целый ансамбль персонажей, каждый со своей ролью, манерой и психологическим костюмом. Попробуем заглянуть в их «профессиональный театр».

Есть, к примеру, «форточники». Это мастера миниатюрного проникновения. Их конёк — ловкость, худоба и акробатическая смекалка. Они умеют пролезть туда, куда нормальный человек и руку не просунет. Психологически это чаще люди лёгкие на подъём, склонные к авантюре, с детской верой в то, что любой лаз можно превратить в парадный вход. В повседневности они могут быть суетливы, но именно эта суетливость и помогает быстро проскользнуть, не оставив следа.

Другой типаж — «отмычники». Это уже скорее инженеры преступного мира. Они влюблены в механизмы, знают замки лучше, чем часовые мастера знают шестерёнки. Их отличает терпение, холодная рука и педантичный ум. Отмычник редко торопится, он наслаждается процессом — чуть ли не как художник, который вырисовывает замочную скважину как полотно. В общении нередко суховат, потому что его настоящая страсть — не люди, а железо.

Есть и «наводчики» — наблюдатели и планировщики. Они могут неделями высматривать жильцов, фиксировать распорядок, запоминать привычки. Это люди с развитым воображением и фотографической памятью, способные из мелочей складывать мозаику. В жизни такие «тени» кажутся тихими и даже скромными, но внутри у них живёт азартный стратег, которому важен сам процесс обыгрывания жертвы.

Еще одна специализация — «медвежатники» и «шнифера», взломщики сейфов и дверей, они, как правило, обносят магазины, офисы, банки, не оставляя без внимания крутые особняки. Тут без силы и наглости не обойтись. Они больше похожи на сценических иллюзионистов: производят громкий номер, но при этом уверены, что всё обойдётся. Их кредо — «если замок не поддаётся ласке, его можно уговорить кувалдой». В психологии таких людей часто встречается бравада, склонность к риску и уверенность в собственной неуязвимости.

И, наконец, «универсалы». Они берут не мастерством, а гибкостью. То через форточку пролезут, то замок отожмут, то соседку обманут, представившись сантехником. Их психология напоминает хамелеона: быстрая адаптация, умение играть роли, отсутствие жёстких правил. Главное для них — результат, а способ проникновения они выбирают по обстоятельствам.

Каждая специализация по-своему комична и по-своему опасна. Если собрать их за одним карточным столом, получится настоящий «пасьянс»: ловкач-форточник, педантичный отмычник, нагловатый медвежатник, тень-наводчик и универсал-хамелеон. Все разные, но у каждого есть свой почерк, свой психологический штамп, по которому его можно узнать.

Психология домушника всегда строится на сочетании осторожности и авантюризма. Он никогда не полезет туда, где риски превышают выгоду, но и не упустит случая, если всё «складывается удачно». При этом в быту они могут быть удивительно беспечны: мастерски вскрывающий сложнейший замок человек может хранить свои «трофеи» в пакете под кроватью, а на кухне — оставлять дверь незапертой.

Для следователя или оперативника важно помнить, что домушник — не просто «добытчик ценностей». Это наблюдатель и стратег. Он знает, что за каждым предметом стоит история, и выбирает не только по цене, но и по возможности сбыта. Поэтому при раскрытии таких преступлений ключ к успеху — не только работа с улик, но и умение мыслить, как сам вор: где он мог бы притаиться, что выберет, куда пойдёт после удачного дела.

И ещё одна особенность: воры этой категории часто возвращаются к проверенным местам. Если в каком-то доме им «повезло», они могут присмотреться к соседям, благо маршрут уже изучен. Это и их сила, и их слабость: найдя удачный способ, они используют его снова и снова, пока не попадутся. Именно поэтому опытные оперативники сначала смотрят не на то, что украли, а на то, как это сделали. Манера взлома, выбор времени, даже то, какие именно вещи пропали – все это складывается в узнаваемый почерк.

Ловят их разными способами. Иногда – по камерам, хотя современные воры научились скрывать лица. Чаще – по следам на месте или через скупщиков краденого. Ведь украденный ноутбук еще нужно продать, а золото – сдать в ломбард.

Защититься от таких гостей можно, и способов немало. От банального «не светить деньгами» до современных охранных систем. Но самое простое – это элементарная бдительность. Потому что вор, как вода, всегда ищет путь наименьшего сопротивления.

Как уберечь свой дом от домушников

√ Не храните ключ под ковриком, в почтовом ящике или в «секретной» банке на подоконнике.

√ Никогда не рассказывайте посторонним о своих планах уехать в отпуск.

√ Установите хотя бы простейшую сигнализацию или видеоглазок.

√ Подружитесь с соседями — самый надежный «охранный комплекс» это внимательные бабушки у подъезда.

√ Если дверь взломали, не входите внутрь сами: позвоните в полицию.

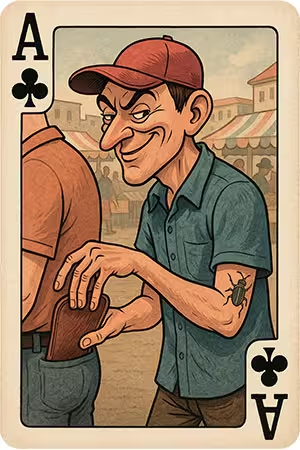

Карманник — это «пианист» криминального мира: работает тихо, пальцами, без шума и лишних жестов. Если квартирный вор — это стратег, то карманник — настоящий артист. Его сцена — толпа, транспорт, очереди; его инструмент — внимание. Если грабитель полагается на силу и внезапность, квартирник — на подготовку и время, то карманник — на миллиметры и доли секунды. За это в криминальном мире их и записывают в «элиту»: ремесло штучное, вход долгий, ошибки дорогие, а хороший результат заметен только тогда, когда уже поздно что-то исправлять.

Эти мастера «тихого снятия» существуют ровно столько, сколько человечество носит вещи в карманах. Ещё в древнем Риме на форуме орудовали ловкие «опустошители кошельков», а в викторианском Лондоне целые гильдии воров-карманников соревновались в искусстве вытащить монету из завязанного мешочка, не развязывая его. В викторианской Англии карманное воровство каралось смертной казнью. Предполагалось, что публичные казни предотвратят вступление «подающих надежды молодых людей» в члены преступного сообщества. Однако Скотланд-Ярду пришлось отказаться от этой затеи, когда зрители этих «спектаклей» стали жаловаться на исчезновение часов и бумажников. Современные «щипачи» лишь адаптировали вековые техники под новые реалии.

Психологически карманник — любопытный гибрид азартного игрока и циркового жонглёра. В отличие от домушника, он работает «в контакте», чувствуя жертву буквально кожей. Лучшие из них обладают почти сверхъестественной способностью вычислять по мельчайшим деталям: где носит человек деньги, как застёгнута сумка, насколько он вообще внимателен к своему имуществу.

Их главный козырь — эффект неожиданности. Пока вы возмущаетесь, что вам наступили на ногу, ваши деньги уже перекочевали в чужой карман. Пока вы помогаете «потеряшке» собрать рассыпанные монеты, из вашей сумки исчезает телефон. В этом весь парадокс — чем наглее отвлекающий манёвр, тем эффективнее работает карманник.

Личностно это наблюдатели6 привыкли замечать мелочи, которые не видит никто. Им свойственна эмоциональная сдержанность: паника — главный враг тонкой моторики. Многие из них гордятся ремеслом и сдерживают агрессию — не из гуманизма, а из расчёта: любое насилие увеличивает риски и наказание.

От других преступников карманников отличает ещё и их «социальная грамотность». Они тонко чувствуют правила публичных пространств и умеют в них растворяться. В очереди они выглядят как люди, которые «давно тут стоят», в автобусе — как спешащие на работу, в торговом центре — как усталые покупатели с пустым взглядом. У них почти всегда нейтральная внешность.

Внутри группы карманников есть свои специализации. Одни умеют работать в плотной толпе, другие — в общественном транспорте, третьи предпочитают «тихий» зал торгового центра или церковный притвор. Кто-то действует строго в одиночку, кто-то — в слаженной связке, где у каждого своя роль: один отвлекает, другой создаёт «экран», третий принимает добычу и тут же растворяется. Но общее у всех одно: они выживают за счёт безупречной координации и хладнокровия. Карманник не импровизирует как артист, он «играет по нотам», которые написал заранее и отыграл десятки раз на тренировках — да, они действительно тренируются, причём упорно, как часовщики, добиваясь той самой точности движений.

В преступной среде карманников уважают не за дерзость, а за «ювелирку» — за точность. Их работа требует не смелости, а дисциплины. Они редко хвастаются и не любят лишних слов, потому что лучше всех знают: самая громкая похвала — это молчание жертвы, которая ничего не заметила. И в этой тишине действительно слышится то самое «элитарное» самодовольство: сделали красиво, никто не понял.

Но и у этих виртуозов есть слабые места. Настоящие профессионалы страдают своеобразным «синдромом совершенства» — не могут удержаться от демонстрации мастерства даже когда это не нужно. Любимый трюк оперативников — подсаживать переодетого сотрудника с торчащим из кармана кошельком. Настоящий «щипач» никогда не пройдёт мимо такого вызова, даже если в данный момент не нуждается в деньгах.

Как вычислить карманника в толпе

Карманник в транспорте или на базаре никогда не выглядит как герой криминальных хроник. Наоборот — он старается быть незаметным, раствориться в потоке. Но внимательный глаз может уловить нюансы.

Слишком внимательный к вещам других, но не к своим. Он вроде бы рассеянно смотрит по сторонам, но взгляд его задерживается не на лицах, а на сумках, карманах, кошельках.

Держит руки «не при себе». Часто в карманах верхней одежды или под газетой/сумкой — не потому, что мёрзнет, а чтобы «инструмент» был ближе к цели.

Маневрирует в толпе. Настойчиво ищет плотное скопление, сам создаёт «случайную» давку, чтобы прижаться к жертве.

Появляются и исчезают без дела. Вроде зашёл в автобус на остановке, но уже через одну выходит, хотя ехать ему, похоже, никуда и не надо.

Чрезмерно «доброжелателен». Может отвлечь разговором, вопросом, лёгким касанием — создаёт фон доверия, чтобы руки работали в тени.

Чистота одежды не всегда совпадает с образом. Карманник может быть в костюме или при галстуке, но обувь часто выдает — стоптанная, чужая к образу, небрежная.

Работает в паре или в тройке. Один отвлекает, другой «работает руками», третий принимает добычу. Если рядом с подозрительным человеком крутятся ещё двое, стоит насторожиться.

Слишком быстро теряет интерес к «добыче». Если заметил, что его заметили, мгновенно переключается, уходит в сторону или делает вид, что ждал кого-то.

Для следствия важно помнить несколько вещей, которые идут не из тактики, а именно из психологии. Первое: карманники крайне инерционны в выборе «своих» мест и часов. Они годами привыкают к определённым маршрутам, точкам входа и выхода, к ритму конкретной линии транспорта. Это не суеверие, это контроль рисков: привычная сцена даёт предсказуемость. Второе: они болезненно относятся к непредсказуемости. Любой сбой — внезапная остановка, смена привычного освещения, появление людей, нарушающих поток, — заставляет их отступить. Третье: карманники не любят носить «горячее» в руках — добыча быстро «переходит» к другому человеку или в заранее подготовленное укрытие. Это не хитрость ради хитрости, это способ сохранять свою невидимость.

Отсюда — организационные выводы для раскрытия. Работать эффективнее там, где у них «домашняя площадка»: в привычных временных окнах и локациях. Нужны наблюдатели, которые тоже «читают» поток, а не просто смотрят на камеры: камера фиксирует событие, а человек видит намерение до события.

Ловят их по-разному. Иногда — по «горячим следам», когда жертва успевает поднять крик. Чаще — методом длительного наблюдения, ведь даже самый ловкий карманник вынужден много раз повторять один и тот же трюк на разных людях. Современные камеры с функцией замедленной съёмки стали для них настоящим проклятием — то, что человеческий глаз не улавливает, техника фиксирует в мельчайших деталях.

Защита от карманников проста до банальности: деньги — во внутренние карманы, сумки — перед собой, в толпе — руки в карманах, причём большие пальцы снаружи. Но главное — выработать привычку автоматически проверять карманы после любого контакта в людном месте. Ведь даже самый искусный карманник бессилен против человека, который помнит, где что лежит.

Чек-лист карманника: как распознать удобную жертву

√ Рюкзак за спиной. Настоящий подарок судьбы. Жертва даже не чувствует, что у неё за спиной целый супермаркет.

√ Кошелёк в заднем кармане. Тут даже тренироваться не надо: вытащил — и пошёл дальше, жертва заметит минут через десять.

√ Телефон на ладони. Особенно в транспорте. Если человек держит его одной рукой, а другой еле держится за поручень — спасибо, дорогой пассажир, ты облегчил задачу.

√ Много наличных. Когда купюры достают из кошелька с такой помпой, что видно даже с соседнего автобуса — это приглашение к танцу.

√ Отвлечённость. Спящий, мечтательный, уткнувшийся в переписку или музыку — идеальная цель. Вор работает, а жертва путешествует в своём мире.

√ Неловкость в толпе. Если человек дёргается, теряется, раздражается от толчков — значит, он весь в себе и карманник рядом ему даже в голову не придёт.

√ Доверчивость к незнакомцам. Тот, кто с радостью отвлекается на разговор, спор о маршруте или просьбу подержать пакет, — классическая лёгкая добыча.

Если квартирные воры гордятся своей «чистоплотностью» и карманники — своей ювелирной точностью, то угонщик — это, скорее механик-авантюрист, для которого городская парковка превращается в автосалон с особыми условиями покупки. Его не интересуют ваши документы на машину, история обслуживания или кредитные обязательства. Его девиз: «Ключи есть? Значит, моя!».

Правда, любовь их к автомобилям носит особый, сугубо утилитарный характер: не «ухаживать и любоваться», а «взять, уехать и продать». Их психология — это сплав технического любопытства, адреналиновой зависимости и своеобразного «кодекса чести», который в их среде сводится примерно к формуле: «не ломать лишнего и не мараться по мелочам».

Угонщик, как правило, — человек с хорошо развитым пространственным мышлением и способностью быстро принимать решения. Он ориентируется в марках и моделях автомобилей лучше любого автосалонного консультанта, а в некоторых случаях и лучше инженеров, их проектировавших. В его мозгу хранится своеобразная карта уязвимостей машин: какие замки поддаются быстрее, какие сигнализации «глушатся» определённым способом, у каких моделей слабое место — электроника. Главное, что отличает угонщиков от многих других преступников, — это азарт. Для них автомобиль — не просто добыча, а вызов. Каждый новый «объект» — как головоломка, которую нужно разгадать.

Эти господа делятся на две принципиально разные категории, словно представители разных биологических видов.

Первые — «гаражные гении». Они могут часами возиться с проводкой под торпедой, аккуратно подбирать чипы к иммобилайзеру или даже программировать дубликат ключа по VIN-номеру. Для них угон — это квест, где важно не просто уехать, а уехать красиво, без треска и погони. Такие специалисты часто работают на заказ, зная заранее, какую именно модель нужно «изъять» и куда ее доставить. Их слабость — излишняя самоуверенность: потратив неделю на изучение новой системы защиты, они обязательно захотят проверить свои навыки на практике.

Вторые — «таранные короли». Их философия проста: «Дверь не открывается? Значит, нужно открыть ее сильнее». Молоток в руки, стекло — вдребезги, замок зажигания — долой. Их не волнуют сигнализации (громкость сирены прямо пропорциональна скорости их работы), а идеальный угон по их меркам — это когда успеваешь скрыться раньше, чем хозяин выбегает из кафе. Ловят их чаще всего — то по следам крови на разбитом стекле (да-да, спешка бывает опасной), то потому что не могут удержаться от «прокатиться с ветерком» на свежеукраденном авто.

В отличие от воров, действующих тихо и основательно, или карманников, ценящих невидимость, угонщики живут в режиме коротких и ярких вспышек: пару минут — и машина исчезла с места стоянки. Это работа, требующая холодной головы и горячих рук одновременно. Опоздание на считанные секунды — и вместо радостного рычания двигателя можно услышать только сирену и топот патрульных ботинок.

В преступном мире угонщики занимают почётное место, но и отношение к ним неоднозначное. С одной стороны, у них ценят техническую смекалку и быстроту действий — особенно среди тех, кто зарабатывает на перепродаже «железа» или его разборке. С другой — их работа зависит от внешних обстоятельств и часто связана с повышенным риском, что в глазах «старых воров» выглядит не как героизм, а как неоправданная авантюра.

Для следователя или оперативника знание психологии угонщика — ключ к его поимке. Эти люди редко действуют спонтанно: чаще всего они выбирают объект заранее, наблюдают за владельцем, изучают маршрут и расписание. Удивительно, но большинство угонщиков — существа привычки. Один и тот же район, одни и те же модели авто, одинаковые методы. Они не воруют всё подряд — у каждого есть свои «любимые» марки и модели. Некоторые умудряются годами воровать исключительно Тойоту Камри, словно коллекционируя их. И если угадать этот вкус, можно предсказать их следующий шаг почти так же точно, как шахматист предугадывает ход соперника.

Современные технологии сделали их жизнь сложнее — камеры с распознаванием номеров, GPS-метки, кнопки «тревожной блокировки». Но появилась и новая порода — киберугонщики, умеющие взламывать «умные» системы через диагностический разъём.

И пока есть машины и люди, которые их паркуют в тёмных дворах, — будут и те, кто готов испытать себя на прочность, встав за руль чужой собственности.

Как уберечься от угона автомобиля

Не надейтесь на «авось». Оставленный ключ в замке зажигания или приоткрытое окно — это для угонщика то же самое, что бесплатный кофе с булочкой в гостинице: приятно и неожиданно.

Паркуйтесь с умом. Тёмные переулки и пустыри — любимые сцены для автомобильных похитителей. Чем ярче свет и больше людей рядом, тем меньше шансов, что вашу «ласточку» уведут.

Сигнализация — не для красоты. Да, её можно обойти, но без неё угонщик даже не почувствует спортивного азарта. Психология преступника такова: зачем взламывать то, что не сопротивляется?

Блокираторы руля и коробки передач. Вещь, может, и старомодная, зато портит настроение любому «профессионалу». Пока он возится — вы успеете дойти до машины с пакетом апельсинов.

Не храните документы в бардачке. Паспорт техсредства там — всё равно что повесить на машину табличку «Прошу угнать цивилизованно».

Двойная защита. Комбинация сигнализации, иммобилайзера и механического блокиратора действует на угонщика хуже, чем тёща в гостях без предупреждения.

Осторожно с автозапуском. Удобно, конечно, прогреть мотор, пока пьёте кофе, но угонщику это нравится ещё больше, чем вам.

Главное — привычка проверять. Закрыли ли двери? Заперли ли руль? Оглянулись ли вокруг? Эти маленькие ритуалы часто важнее любой техники.

Как защититься? Лучшая защита — сделать свою машину менее привлекательной, чем соседняя. Механические блокираторы, «секретки», банальная световая сигнализация с мигалкой — часто этого достаточно. Потому что угонщик, как волк, всегда выбирает самое слабое звено в стаде.

В мире преступности мошенники занимают особую нишу – это интеллектуалы криминального мира, где вместо грубой силы работает психология, а главным оружием становится не нож, а убедительная улыбка. В отличие от вора, который крадет тихо, или грабителя, который берет силой, мошенник делает так, чтобы жертва сама протянула ему кошелек – да еще и сказала «спасибо».

История мошенничества – это история человеческой доверчивости. Еще в Древнем Египте жулики продавали «волшебные» амулеты, в средневековой Европе алхимики «превращали» свинец в золото, а сегодня киберпреступники выводят деньги одним нажатием кнопки. Технологии меняются, но суть остается прежней: там, где есть жажда легкой наживы или страх потерять свое, всегда найдется умелец, готовый этим воспользоваться.

Мошенник — это актёр, режиссёр и продюсер в одном лице. Его сцена — телефон, мессенджер, сайт, офис с арендованной пальмой; его реквизит — чужие эмоции. Если вор работает руками, то мошенник — голосом и текстом. Он не «берёт силой», он дает повод отдать самому: подписать, перевести, подтвердить, ввести код. Поэтому в поле зрения следователя он попадает позже других: следы — не отпечатки и след на земле, а след разговора.

Хороший мошенник — это не грубый манипулятор, а тонкий читатель людей. У него развито то, что психологи называют когнитивной эмпатией: понимает чувства, но не разделяет их. Он тренирует голос, паузы, «служебные» интонации («говорит служба безопасности банка…»), отрабатывает легенды, как актёр роли. Его стихия — контроль контекста: он стремится лишить жертву времени и альтернатив, создать ощущение «только сейчас и иначе нельзя». Внутри — рациональный расчёт (где уязвимость, какой триггер нажать), снаружи — дружелюбие, авторитет или тревога. Смешайте дефицит времени, давление статуса и обещание выгоды — вы получите коктейль, который срабатывает на удивление часто.

Есть «артисты» — мастера ролей: псевдосотрудники банка, курьеры, следователи, «племянники в беде». Их оружие — голос и сценарий с развилками на каждый ответ клиента. Есть «романтики» — долгие, липкие отношения в переписке, где доверие выращивается неделями ради одного перевода. Есть «инвест-гуру» и «крипто-пророки»: много графиков и англицизмов, мало лицензий и адресов. Есть торговые иллюзионисты: предоплата за товар, которого нет; «служба доставки», которая никогда не приедет; «квартира мечты» по цене улыбки. И отдельный цех — «техподдержка наоборот»: они «спасают» ваш компьютер, пока вы сами не установите им удалённый доступ.

Мошенники играют на согласии жертвы. Там, где карманник крадёт секунду рассеянности, мошенник крадёт рамку решения: торопит, пугает, заваливает деталями, не даёт посоветоваться. Они редко работают в одиночку. За «голосом из банка» тянется инфраструктура: «обзванивающие» центры, базы данных, «мулы» для обналичивания, администраторы платежных схем. Их уязвимость — именно эта инфраструктура: чем «лучше поставлен бизнес», тем больше следов — логов, переводов, пакетов документов, аренды помещений.

Расследование мошенничества — это не погоня во дворе, а работа с цепочками. Сначала цепочка коммуникаций: номера, SIP-шлюзы, мессенджеры, домены, шаблоны фраз. Затем денежная цепочка: куда ушли средства, какие банки, какие «дроп-счета», какие обменники и «размен» по суммам. Дальше — людская цепочка: кто снимал деньги, кто арендовал офис «колл-центра», кто покупал SIM-карты и размещал вакансии «оператор удалённо, высокая оплата». Все три цепи сходятся в местах, где «технологии» встречаются с рутиной: камеры банкоматов, такси к пунктам снятия, IP-адреса офисов, распорядок смен.

Раскрывать таких преступников сложнее всего – они редко применяют насилие, не оставляют следов на месте преступления, а их жертвы порой месясами не понимают, что их обманули. Но и у них есть слабости:

- Жажда аплодисментов – многие не могут удержаться от хвастовства и в итоге попадаются на болтливости.

- Шаблонность мышления – найдя рабочую схему, используют ее снова и снова, пока оперативники не вычислят алгоритм.

- Ненасытность – редко останавливаются на одной жертве, а чем больше эпизодов, тем выше шанс ошибки.

Психология здесь не фон, а инструмент. «Артисты» дисциплинированны: работают по скрипту. Зная скрипт, легко ловить микрологические повторы и типовые «наезды» (давление авторитетом, срочность, запрет на посторонние звонки). «Романтики» предсказуемы по ритму контактов и шаблонам заботы. «Инвест-гуру» держатся на демонстрации успеха: витрины в соцсетях, отзывы-близнецы, «офисы-дневники». Следствию полезно восстанавливать сцену: как именно создавалась рамка решения, где включали срочность, где предлагали «удобный» способ оплаты. Восстановив сцену, проще выйти на людей, которые эту сцену обслуживали.

На допросе мошенник часто словоохотлив — он привык побеждать разговором. Полезно не спорить, а снимать маску: называть легенду её настоящим именем, переводить «службу безопасности» в «ваш арендованный скрипт», «инвестицию» — в «не лицензированную схему». Уверенный «актёр» теряет роль, когда зритель видит кулисы.

Главное противоядие против мошенника — время и второй канал связи. Если делают срочно — делайте медленно. Если говорят «никому не звоните» — позвоните.

Несколько простых правил, которые реально работают в быту:

- Банки и госслужбы никогда не спрашивают коды из SMS, пароли, PIN и CVV — ни по телефону, ни в мессенджерах. Услышали просьбу — это триггер «кладём трубку».

- Любую угрозу («прямо сейчас списания/арест счёта/родственник в беде») проверяем из другого источника: перезваниваем по номеру с официального сайта, звоним самому «родственнику», идём в отделение.

- Никогда не устанавливать на просьбу «спасателей» удалённый доступ и не вводить данные карты на присланных «удобных» ссылках.

- Не переводить деньги на «безопасные счета», «депозиты с мгновенным доступом», «кошельки для защиты». Таких не бывает.

- «Слишком выгодно» = не выгодно. Дешёвые квартиры, чудо-инвестиции, скидки «только сегодня» — это постановка на эмоции дефицита.

- Держать операционный лимит на карте, с которой платите каждый день, а крупные суммы — отдельно, без привязки к телефону «для всего на свете».

- Договориться в семье о кодовом слове на случай «звонка из беды», а пожилым родственникам дать короткую памятку: «Коды не называем. Ссылки не открываем. Сначала — звонок нам».

Защита от мошенников проста и сложна одновременно: доверять, но проверять. Не верить в халяву. И помнить, что если предложение кажется слишком хорошим, это не вы такой везучий, а кто-то очень хочет, чтобы вы так подумали.

Мошенничество — это преступление, где поле боя — наше внимание. Кто управляет вниманием, тот управляет решениями. Для следователя знание психологии мошенника — способ не теряться в тысячах эпизодов, а собирать узоры: скрипты, маршруты денег, людей-винтики. Для читателя — способ вернуть себе контроль: добавить в любой «срочный» разговор ровно то, чего боится мошенник, — паузу и проверку.

И да, у мошенников есть своя «элита» — те, кто годами оттачивает сценарии и строит целые театры из людей и технологий. Но финал у этой пьесы всегда одинаков: как только зритель видит кулисы, фокусы заканчиваются. Поэтому лучшая профилактика — научиться видеть кулисы раньше, чем опустится занавес доверия.

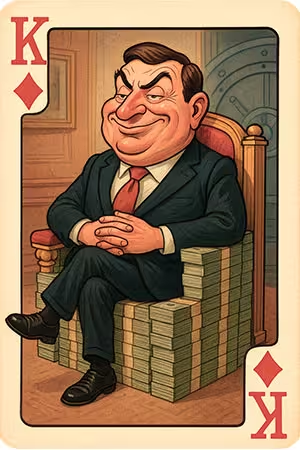

В криминальном зоопарке расхитители занимают особую клетку – с бархатными стенками, кожаным креслом и табличкой «Не кормить, уже обеспечен». В отличие от уличных грабителей, которые хватают что плохо лежит, эти господа предпочитают воровать с комфортом: за столом в кабинете, с печатью в руках и калькулятором наготове.

Расхититель — это не «вор в маске», а чиновник в костюме, кладовщик с доступом к складским ведомостям или бухгалтер, у которого в табличках всегда оказывается лишняя строка. Если карманник — пианист толпы, а угонщик — скоростной механик, то расхититель — мастер бюрократических фальшивок: он крадёт не рывком руки, а графой в акте приёма-передачи, подписью, строкой в бюджете. Его инструмент — бумага, процедурные лазейки и человеческая доверчивость, его сцена — бухгалтерия, отдел снабжения, муниципальные структуры и предприятия с «удобной» отчетностью.

Психологически расхититель – это мастер самооправдания. Он не считает себя вором. «Я же не украл – я просто взял то, что мне по праву принадлежит», «Все так делают», «Начальство все равно не заметит» – его внутренний монолог звучит убедительно, особенно когда он первый раз берет «взаймы» из кассы. Потом – второй. Потом – третий. А там уже и остановиться сложно.

В основе их психологического портрета — сочетание прагматизма и рационализации. Расхититель умеет проговаривать себе кражу как «временный заём», «необходимую оптимизацию» или «ошибку бухгалтерии», и верит в эти формулировки не обязательно от лицемерия, а потому что так легче жить. Важны две вещи: он привык думать в категориях систем (счёты, проводки, договора) и не боится ответственности за решения, которые можно прикрыть «бумагой». Часто у таких людей хорошо развиты аккуратность, внимание к мелочам и способность мыслить длинными цепочками — качества, которые в честной жизни делают их ценными сотрудниками, а в криминальной — опасными. Плюс типичная для этой группы склонность к контролю: если можно изменить процедуру, чтобы она приносила доход — почему бы и нет?

Расхитители делятся по «профилю добычи» и по способу обработки активов:

- Бюджетные расхитители — работают с госконтрактами, завышениями, фиктивными субподрядами.

- Корпоративные приспособленцы — те, кто манипулирует договорами, кредиторкой, зарплатной ведомостью (мифические «мертвые души», фиктивные поставки).

- Складские «режиссеры» — физически уводят товар, оформляют списания и «потери» в учёте.

- Финансовые архитекторы — создают цепочки переводов через подконтрольные фирмы и «мулов», чтобы деньги исчезли в легальной рутине.

- Коллаборационисты — расхитители, которые договариваются с поставщиками и подрядчиками о «делёжке» между бумагой и реальной поставкой.

Каждая специализация диктует и психологию: складской расхититель ближе к «ремесленнику», ему нужно физически контролировать товар — он любит запаха коробок и порядок в накладных; бюджетный «мастер» — это стратег, для которого выгоднее создавать структуру схемы, чем таскать сумки.

Чем они отличаются от прочих преступников? Главное отличие — скрытность и постепенность. Расхититель предпочитает, чтобы его преступление годами выглядело как рутинная хозяйственная операция. В отличие от налётчика, он не ищет адреналина в риске насилия; в отличие от мошенника — не всегда «играет на эмоциях» жертвы; он делает ставку на сложность и легальную маскировку. Это делает его одновременно «тихим» и коварным: ущерб может быть огромным, но видимым лишь через время и специальный аудит.

С расхитителем не получится «поймать на горячем» обычной полицейской проверкой — нужна работа аудиторов и следователей, умеющих читать бухгалтерию. Парадигма расследования меняется: от визуальных следов к цифровым и финансовым. Важные шаги — анализ первичных документов, сопоставление реального товародвижения с учётом, проверка контрагентов (кто реально получил деньги и кому их перечисляли), изучение расписаний подписи и доступа к системам. Следователь должен стать на время аудитором — и наоборот: бухгалтеру полезно научиться думать, как детектив.

Расхитителю не зайдёт «наглая» тактика: обвинения в лоб часто вызывают «закрытие» и более аккуратные попытки замести следы. Лучше работать через документальные факты: показать несоответствия в оборотах, в платежках, в движении товара — и попросить объяснить не «почему вы украли», а «почему в этом акте стоит подпись именно ваша». Заставить их рассказывать — значит выдернуть нить. И ещё — часто эффективна тактика давления через окружение: вынести факт перед коллегами, инициировать внутреннюю проверку, где подозреваемый сам попытается защитить свою репутацию и может ошибиться в объяснениях.

Здесь нужны не только камеры и погони, а комплекс мер: контроль банковских переводов, запросы в регистраторов юрлиц, анализ IP и логов доступа к учётным программам, обыски в местах хранения «мулов» и складов. Очень часто цепочки выводов средств проходят через небольшие фирмы — «прокладки», адреса которых совпадают с почтовыми ящиками или жилыми квартирами. Проверять такие фирмы приходится не только формально, но и через полевые выезды: кто по этому адресу живёт, кто принимает посылки, какие машины подъезжают. Кроме того, полезна работа с электронными отпечатками: электронные подписи, время входа в систему, изменение шаблонов документов — это те следы, которые расхититель оставляет чаще всего, потому что считает их «неважными».

Несмотря на кажущуюся хладнокровность, у многих расхитителей есть уязвимые места: стремление к статусу (новая квартира, машина, «птица в руке»), стремление не терять контроль над схемой, страх разоблачения и потеря социального положения. Используйте это: показывая документальное несоответствие, можно предложить сделку — сотрудничество взамен на более мягкое наказание, или же «попросить» исправить ситуацию материально (возмещение и подписанная расписка). Часто работает и метод постепенного сужения: сначала — вопросы о деталях по конкретной операции, затем — о связанных платежах, потом — о связях с поставщиками. Расхититель любит «большую картинку», но ломается на мелочах.

Многое начинается с мелкой «оптимизации» — списание товара по невыгодным причинам, перевод средств на личные карты — и растёт. Со временем схемы усложняются: появляются «подставные» фирмы, профессиональные «мулы», даже офшоры. Некоторые расхитители переходят в формат организованного криминала, остальные остаются «в тени» корпоративных схем, но с годами риски растут — и одна ошибочная проводка или случайное обнародование приводит к цепочке разоблачения.

В криминальной среде расхитители ценятся за то, что умеют «делать деньги невидимыми» и иметь влияние в легальных структурах — это ценный навык для тех, кто хочет легализовать добычу. Но им же не доверяют на сто процентов: то, что ты можешь забрать у организации, ты можешь забрать и у партнёра. Власть и возможности породили уважение, а возможность предать — недоверие.

Лучший способ бороться с расхитителями — не ждать их появления, а построить систему: ротация обязанностей, разделение функций (тот, кто подписывает — не тот, кто оплачивает), регулярные внезапные аудиты, прозрачность контрактов и публичные закупки, проверка контрагентов, контроль доступа к учётным системам и логирование действий. Маленькие вещи вроде требования личной явки при получении товара или подтверждения доставки несколькими лицами ломают многие схемы на корню.

Такими образом, расхититель — это прежде всего психологический и организационный вызов. Ловить его — всё равно что устраивать охоту на призрака в библиотеке: он прячется в бумагах и процедурах, исчезает за подписью и чек-листом. Чтобы поймать такого призрака, следствию нужно одновременно держать в уме баланс: думать как бухгалтер, действовать как следователь и не забывать про человеческую мотивацию, которая в конце концов и дает необходимую нить.

Если в мире квартирных воров, карманников и угонщиков все понятно — они работают руками, ногами и иногда ломом, то здесь мы имеем дело с совершенно иным зверем. Этот зверь живёт не в подворотне, а в облаке. Не в том, из которого дождь льётся, а в виртуальном — где, как они считают, можно спрятаться лучше, чем в самой глубокой норе. Он не носит маски, не оставляет отпечатков пальцев и никогда не прикасается к своим жертвам. Его оружие — не пистолет, а строка кода. Его территория — не тёмные переулки, а бескрайние просторы интернета, где расстояние между преступником и жертвой измеряется не метрами, а IP-адресами.

Киберпреступник — это такой особый тип «воровского интеллигента». Он может сидеть дома в трениках и тапочках, с кружкой кофе, и при этом взламывать серверы на другом конце планеты. Никаких отпечатков, никаких камер наблюдения, никакого тревожного соседского шёпота «видела его возле двери». Он не лезет в окно — он заходит через уязвимость в коде. Не подбирает отмычку — он подбирает пароль.

Он может быть гениальным программистом, способным взломать банковскую систему между чашкой кофе и просмотром мемов. Или же — неудачником, который скачал готовый вирус из даркнета и тыкает им наугад, как обезьяна с гранатой. Но объединяет их одно: убеждённость, что если преступление совершается через экран, то это как бы и не совсем преступление.

Настоящий киберпреступник — существо парадоксальное. Он может искренне любить котиков, переживать за экологию и злиться на коррупцию в правительстве — и при этом без зазрения совести обчищать пенсионерские счета. В его голове существует чёткое разделение: «в реальной жизни я хороший, а в сети — просто играю роль».

В преступном мире они, конечно, особняком. Старые «классики» — воры в законе — относятся к ним с легким недоверием: мол, что это за воровство, когда даже руки испачкать нельзя? Но уважение всё-таки есть: ведь киберпреступник может в одиночку провернуть операцию, на которую раньше требовалась целая банда и грузовик. Он не шепчется в подворотне, а переписывается в закрытом чате. И если старые мастера знали свои районы «до кирпича», то кибермошенник знает карту даркнета так же хорошо, как родную квартиру.

Разновидностей — вагон и маленькая тележка. Есть «взломщики» — те, кто охотится за паролями, базами данных и корпоративными секретами. Есть «фишеры» — виртуальные удильщики, которые мастерски забрасывают свои электронные наживки в виде «письма от банка» или «срочного уведомления от налоговой». Есть «кардеры» — те, кто специализируется на краже и перепродаже данных банковских карт. Есть и настоящие «интернет-грабители» — организаторы DDoS-атак с целью вымогательства. И, конечно, таинственные «черные шляпы» — хакеры, для которых чужие системы — это открытая дверь в мир возможностей.

Психологически киберпреступник — чаще всего не «дворовый парень», а интроверт с высокой технологической грамотностью и уверенностью, что он умнее всех. Для него сам процесс взлома — почти спортивное состязание: «А ну-ка, обойду их защиту за полчаса». Он живет в мире логики, кода и схем, но при этом может быть совершенно беспомощен в реальном быту. Такого вы можете застать за компьютером в три ночи, с замороженной пиццей в микроволновке, но зато с парой свежих биткоинов в виртуальном кошельке.

Для оперативников и следователей работа с ними — особая головная боль. Киберпреступник не оставляет обычных улик. Тут не помогут отпечатки пальцев или обыск в квартире (если только он не хранил пароли на стикерах). Нужно действовать иначе: анализировать цифровые следы, лог-файлы, транзакции, отслеживать сетевую активность. А главное — понимать, что этот противник умён, хитер и невероятно мобильный: его «место преступления» может находиться на другом континенте, а сам он в это время будет спокойно есть бутерброд на кухне.

И вот тут, кстати, мы подходим к тонкой иронии судьбы: несмотря на весь свой ум и умение прятаться в виртуальном лесу, киберпреступники очень часто попадаются по одной банальной причине — человеческой глупости. Один засветил свой реальный IP, второй похвастался добычей в соцсетях, третий использовал один и тот же пароль для форума и своей почты. И всё — ниточка потянулась, клубок размотался.

В итоге, если классический вор боится патруля за углом, то киберпреступник боится грамотного аналитика за монитором. Потому что против своего же оружия — технологий — он, как ни странно, уязвим больше всего.

Как оперативники и следователи «берут» киберпреступника? Это не погоня по крышам и не засада во дворе. Тут скорее партия в шахматы, где каждая фигура — это информация.

Первое, что понимает опытный кибероперативник: взломщик, каким бы он ни был виртуозом, всё равно остаётся человеком. А человек — существо с привычками, слабостями и, главное, эго. Эго у киберпреступника — это слабое место. Он гордится своим мастерством и часто хочет, чтобы хоть кто-то узнал, какой он гений. И вот именно здесь можно поймать его на «самопиаре».

Например, один хакер, взломавший корпоративную сеть, не удержался и намекнул в чате, что «это было проще, чем отварить макароны». Намёк нашли, сопоставили с другими его сообщениями — и готово, за ниточку потянули.

Второй инструмент — цифровой «подброс». Следователь может создать ложную цель — специально уязвимую систему, которая на самом деле работает как капкан. Хакер в неё влезает, уверен, что нашёл золотую жилу, а на самом деле оставляет кучу следов: IP-адреса, используемые утилиты, даже свои «почерковые» ошибки в коде. Это как ловушка с сыром для мыши — только сыр виртуальный, а капкан очень даже реальный.

Третий приём — социальная инженерия наоборот. Если киберпреступники мастерски умеют обманывать людей, то и их можно обмануть. Под видом «коллеги по цеху» или «клиента» оперативник втягивает хакера в общение, выуживает информацию, проверяет, где у него слабые места. Это тонкая психологическая игра, где задача — заставить преступника самому выдать лишнее.

Но, пожалуй, главное оружие следствия — терпение и рутинная аналитика. Киберпреступник рассчитывает, что его нельзя найти, потому что он использует VPN, TOR, шифрование. Но он забывает: любая система имеет уязвимости, и у людей — тоже. Кто-то входит под своим ником в старый форум, кто-то использует один и тот же email для анонимных и личных дел, кто-то платит за сервис с карты, оформленной на родственника. И вот тут уже дело техники — собрать по крупицам всё, что он случайно выдал, и сложить в общую картину.

Когда же киберпреступника берут, он часто выглядит растерянным, почти обиженным: «Как вы меня нашли? Это же невозможно!» И это, пожалуй, лучший момент для следователя — тот миг, когда миф о неприкосновенности виртуального мира рушится, а реальность в виде уголовного дела настойчиво стучит в дверь.

Как не попасть в лапы киберпреступников

Не верьте письмам от «банка» с просьбой срочно подтвердить пароль. Ваш банк пишет сухо и официально, а не в стиле «Дорогой друг, мы заметили подозрительное движение, нажмите на ссылку прямо сейчас».

Сложный пароль — это не «12345». Если пароль можно угадать быстрее, чем вы успеете сварить чай, считайте, что он уже у преступника. Используйте длинные комбинации и не ленитесь менять их.

Двухфакторка — ваш ангел-хранитель. Пусть это лишние 10 секунд, но зато мошеннику придётся сильно попотеть, чтобы получить доступ к вашим данным.

Осторожнее с Wi-Fi в кафе. Бесплатный интернет — рай не только для студентов, но и для киберворов. Лучше не заходить в онлайн-банк, сидя с капучино под вывеской «Free Wi-Fi».

Не скачивайте «чудо-программы». Если приложение обещает похудеть на 10 кг за ночь или удвоить зарплату, скорее всего, оно удвоит только количество вирусов на вашем устройстве.

Проверяйте ссылки. Перед кликом приглядитесь: «paypaI.com» с буквой «i» вместо «l» — это не ваш спаситель, а ловушка.

Обновления — не прихоть. Те самые раздражающие обновления системы и антивируса закрывают дыры, которыми уже пользуются преступники.

Не выкладывайте лишнего в соцсети. Фото авиабилета с чётким QR-кодом — отличный подарок для мошенников.

Защита от киберпреступников — это как личная гигиена в средневековом городе во время чумы. Мыть руки (пароли), не трогать грязное (подозрительные ссылки) и избегать сомнительных компаний (пиратских сайтов).

Но главное — помнить, что в интернете, как в джунглях: если что-то кажется безобидным, это, скорее всего, камуфляж. А если предложение выглядит слишком хорошим — значит, вас уже сканируют как цель.

И да — если ваш «антивирус» вдруг обнаружил «страшную угрозу» и требует срочно заплатить — это не антивирус. Это и есть угроза. Но вы же уже это поняли, правда?..

Если воры — это тихие охотники за имуществом, то насильственные преступники — буревестники криминального мира, ломающие не замки, а судьбы. Их оружие — не отмычка, а кулак, нож или ствол. Их добыча — не вещи, а власть над другим человеком, его страх, а иногда и сама жизнь.

Этих людей объединяет одно — убежденность, что чужие границы существуют лишь до первого удара.

Они не крадут — они берут. Не проникают тайком — они врываются. Не обманывают — они заставляют. В их картине мира сила заменяет все: и право, и логику, и даже элементарный расчет.

Но за кажущейся простотой скрывается сложная психологическая механика. Одни идут на преступление в пылу ярости, когда эмоции перехлестывают через край. Другие — холодно и методично, получая удовольствие от самого процесса доминирования. Третьи вообще не считают свои действия преступлением — «сам напросился», «так ей и надо», «они этого заслужили».

Следователи знают: насильственный преступник оставляет на месте происшествия не только отпечатки пальцев. Он оставляет частицу своей личности — в том, как был нанесен удар, в том, что было сказано жертве, в том, какие предметы оказались затронутыми.

И если квартирный вор боится света и шума, то насильник часто, наоборот, ищет зрителей — ведь суть его преступления не в материальной выгоде, а в демонстрации силы.

Но и здесь есть своя иерархия. Грабитель с пистолетом у виска кассира и серийный душитель — хотя оба применяют насилие, это совершенно разные психологические портреты. Давайте разбираться подробнее...

Грабитель — персонаж прямолинейный и, как правило, лишённый тонких психологических игр. Это не шахматист и не ловкач-карманник, а скорее боксер на ринге: действует быстро, резко и с минимальной фантазией, зато с максимальным напором. Его девиз можно выразить просто: «Вижу — хочу — беру». Ну и, конечно, добавим сюда обязательный элемент — «быстро уходим, пока не догнали». Зачастую между мыслью о преступлении и его исполнением у него проходит ровно столько времени, сколько нужно, чтобы натянуть на лицо капюшон и сунуть в карман перочинный нож.

В преступной среде грабитель — это как фронтовой солдат, который идёт в атаку в полный рост, без окопов и маскировки. Карманник подкрадётся незаметно, домушник работает в пустой квартире, а грабитель предпочитает действовать при свидетелях, с шумом и блеском. Это не от избытка смелости, а скорее от специфического расчёта: чем резче, громче и внезапнее атака, тем выше шансы, что жертва просто не успеет среагировать. Грабеж — преступление грубое. Никаких хитрых схем, взлома замков или психологических манипуляций. Всё по-простому: «Кошелёк или жизнь!» (хотя чаще, конечно, просто «Кошелёк!»).

Психологический портрет грабителя отличает уверенность в своих физических данных и, что немаловажно, вера в эффект внезапности. Он прекрасно понимает, что в большинстве случаев человек, на которого напали, испытывает шок — и именно эти первые секунды решают всё. Поэтому грабитель не тратит время на долгие «разговоры по душам» или поиск идеального момента. Его тактика проста: «накрыл» жертву неожиданностью, вырвал сумку или телефон, и уже за поворотом растворился в толпе.

Ещё одна характерная черта — определённая эмоциональная невосприимчивость чужого страха. Для него реакция жертвы — не трагедия, а часть «рабочего процесса». Причём чем дольше он занимается этим ремеслом, тем меньше он воспринимает происходящее как что-то из ряда вон выходящее. Это просто «работа» — как для курьера доставить пиццу, только вместо пиццы — чужие вещи.

Кто идет на подобные преступления?

«Горячие головы». Это те, кто решается на ограбление под влиянием момента — увидел открытую кассу, женщину с дорогой сумкой, пьяного с толстым кошельком. Их главная черта — импульсивность. Они не планируют, не рассчитывают риски, а просто «решают проблему» здесь и сейчас. Потом, правда, часто жалеют — но уже в камере.

«Профессионалы от безысходности». Обычно это люди, для которых криминал — не призвание, а вынужденная мера. Долги, наркотики, отчаяние. Их ограбления уже более продуманы: маски, предварительная разведка, пути отхода. Но и здесь срабатывает правило: «Чем сложнее план — тем больше шансов, что всё пойдёт не так».

«Бывшие зэки». Для них грабёж — привычное ремесло. Они не паникуют, не кричат лишнего, действуют быстро и жёстко. Их сложнее поймать, но и раскрываются их дела чаще — потому что «почерк» опытного налётчика узнаваем.

Почему они опасны? Грабители — это преступники, которые чаще других сталкиваются с непредсказуемостью. Жертва может оказаться не такой уж беззащитной, прохожие — не такими уж равнодушными, а рядом может оказаться патруль. Поэтому грабители постоянно живут на острие риска. Именно этот риск подстёгивает их азарт, а иногда и переходит в привычную зависимость от адреналина. Некоторые из них потом даже в обычной жизни не могут без ощущения, что «вот сейчас что-то случится».

Как не нарваться на грабителя и что делать, если уже попали

Избегайте тёмных закоулков. Грабитель — как ночной хищник: любит места без света и свидетелей. Освещённые улицы и людные маршруты — ваши лучшие друзья.

Сумку держите ближе к телу. Если она болтается где-то сбоку на тоненькой лямочке, то для грабителя это как колбаса, свисающая с крючка.

Не щеголяйте ценностями. Золотая цепь поверх свитера или смартфон за тысячу долларов в вытянутой руке — это афиша: «Я готов для налёта».

Будьте внимательны. Если чувствуете, что за вами кто-то идёт слишком долго и синхронно — лучше перестраховаться: смените маршрут, зайдите в магазин или в людное место.

Что делать, если угрожают.

— Не геройствуйте: ценности можно вернуть, здоровье — нет.

— Дайте то, что требуют, не провоцируйте агрессию.

— Запомните детали: рост, одежду, голос, акцент, татуировки. Ваша память — лучший свидетель.

— После инцидента сразу обращайтесь в полицию, не теряя времени: горячие следы — самые ценные.

Психологический приём. Иногда громкий крик или резкое привлечение внимания («Пожар!», «Помогите!») срабатывает лучше, чем сопротивление. Но только если есть люди поблизости.

Главное — не паниковать. Грабитель чаще всего действует по инерции и ждёт покорности. Спокойствие и холодная голова увеличивают ваши шансы выйти с минимальными потерями.

Главная сложность для следствия в том, что грабитель часто меняет районы и выбирает случайные цели. Это не квартирник, который работает по заранее «пробитым» адресам. Зато грабители часто «палятся» привычками: любимыми точками для ухода, определённым временем суток, постоянными напарниками. Да и продать добычу — отдельная история: рано или поздно она всплывает у перекупщиков или на «серых» рынках, где внимательный оперативник и поджидает своего клиента.

Если карманник в преступном мире — это «ювелир», а квартирник — «интеллигент с отмычкой», то грабитель — это «тяжёлая артиллерия без глушителя». Он не утруждает себя изяществом, зато компенсирует всё напором и скоростью. И, что бы он сам о себе ни думал, на поверку чаще всего проигрывает тому, кто действует тише и хитрее. Но до момента поимки живёт с полной уверенностью, что быстрота — лучший щит от правосудия.

Разбойник занимает в криминальной иерархии более высокое место — это уже не просто воришка, а своеобразный «специалист по силовым решениям». Если грабитель может ограничиться угрозами и толчком в спину, то разбойник приходит с железным аргументом в руках — ножом, пистолетом или хотя бы увесистой монтировкой. Его кредо: «Зачем убеждать, если можно заставить?»

Это не просто грабитель с амбициями, это грабитель, который решил, что мир слишком скучен без адреналина. Если грабитель ещё может ограничиться тем, чтобы вырвать сумочку у прохожего и убежать в закат, то разбойник считает подобное занятие делом мелким, недостойным его темперамента. Ему нужен экшн, ему нужно шоу. В глазах — смесь дерзости и наглого расчёта.

История знает целые эпохи, когда разбой считался почти что благородным промыслом. Средневековые рыцари-разбойники, лихие люди на больших дорогах, гангстеры с томми-ганами — все они действовали по одному принципу: демонстрация силы важнее самой силы. Современные последователи этой «профессии» сохранили традиции, лишь немного адаптировав их под новые реалии. Теперь вместо лесной тропы — банкоматы в спальных районах, вместо кинжалов — травматы с подпиленными бойками.

Главное отличие от грабителя — насилие. Грабитель ещё верит в лёгкий заработок без особых последствий: схватил — и беги, пока не поймали. Разбойник же действует прямо и открыто: «Деньги или жизнь!» — его фирменный слоган. Он не просто посягает на имущество, но и угрожает здоровью и жизни жертвы. Поэтому в уголовном кодексе ему отвели почётное место на полке с надписью «особо опасные».

Психологический портрет разбойника рисуется жирными мазками. Это, как правило, человек импульсивный, агрессивный, с низким порогом самоконтроля. Он срывается быстро, бьёт резко, думает — потом (если думает вообще). В его представлении мир делится на «я» и «все остальные». И если «все остальные» имеют что-то ценное, то это автоматически должно перейти в категорию «моё».

При этом разбойники любят драматизм. Им мало просто украсть — им нужно почувствовать власть, продемонстрировать силу. В этом они сродни уличным актёрам: чем громче жертва кричит, чем больше испуга в глазах, тем ярче спектакль. Только билеты никто не покупал, а зрители обычно мечтают оказаться подальше от сцены.

Психологически разбойник — интересный тип. В отличие от вора-домушника, который месяцами может выслеживать жертву, или карманника, оттачивающего ловкость рук, разбойник предпочитает прямой подход. Его не смущает контакт с жертвой — наоборот, ему важно видеть страх в глазах ограбленного. Некоторые даже получают от этого особое удовольствие, превращая банальный отъем денег в своеобразный спектакль с элементами садизма.

Профессиональные оперативники легко отличат разбойное нападение от простого грабежа по следам адреналина на месте преступления. Грабёж часто оставляет после себя лишь смятую одежду да следы быстрых ног. Разбой — разбитые витрины, следы от пуль, иногда кровь. Да и сами преступники ведут себя иначе: где грабитель смущённо бормочет «Отдай телефон», разбойник привычно орет «На пол!».

Опасность разбойников в том, что они редко думают о последствиях. Под действием алкоголя или наркотиков их агрессия усиливается многократно, и нападение превращается в неконтролируемый всплеск насилия. Если грабитель — это такой мелкий воришка-спортсмен, делающий ставку на ноги, то разбойник — это уже боец без правил, который готов в любой момент пустить в ход кулаки, нож или оружие.

Любопытно, что самые успешные разбойники — те, кто понимает: чем меньше насилия, тем дольше карьера. Настоящие мастера работают быстро, чётко и без лишних эмоций. Но таких единицы. Большинство же — нервные молодые люди, которые где-то перешли грань между «просто похулиганить» и «совершить тяжкое преступление». Именно они чаще всего и попадаются — то потому что не рассчитали дозу адреналина и перестарались, то потому что не смогли удержаться от хвастовства перед друзьями.

|

Сравнительная психология: грабитель vs. разбойник

|

||

|

Характеристика |

Грабитель |

Разбойник

|

|

Метод работы |

Схватил и бегом |

«Стоять, бояться!» |

|

Оружие |

Быстрые ноги |

Всё, что похоже на оружие |

|

Риск |

Подвернуть ногу |

Получить срок «по полной» |

|

Цель |

Кошелёк или сумка |

Кошелёк, сумка и нервы жертвы |

|

Стиль |

Уличный спринтер |

Любитель криминального театра |

|

Девиз |

«Тише едешь — дальше утащишь» |

«Деньги или жизнь!» |

Ирония в том, что разбойники почти всегда переоценивают свои силы. Они уверены, что держат мир за горло, но на деле часто держат только кассира за шкирку. В итоге вместо головокружительной карьеры «криминального Робин Гуда» их ждёт знакомство с уголовным розыском и дальнейший маршрут — строго по этапу.

Защита от разбойника проста до банальности: не ходить там, где ходят разбойники. Но если уж встреча неизбежна — помните: ваша жизнь дороже любого кошелька. Лучший способ выжить — дать понять, что вы не угроза, а просто невезучий прохожий, случайно оказавшийся на пути у человека с плохой биографией и худшими намерениями.

В криминальной иерархии убийца занимает особое место — это уже не просто правонарушитель, а человек, добровольно взявший на себя право решать, кому жить, а кому — нет. Если грабитель хочет ваши деньги, а разбойник — ещё и ваше унижение, то убийца приходит за самым ценным — вашей жизнью. И что самое страшное — часто он даже не считает это чем-то из ряда вон выходящим.

Убийца — это не просто преступник, преодолевающий запрет закона. Это человек, который пересёк последнюю линию — границу, за которой стоит не потерянный кошелёк, а чужая жизнь. Для окружающих это всегда шок: «От него? Но он же казался нормальным». Именно это «казался» — ключ к пониманию: в ряде случаев убийца и правда выглядел заурядно; в других — его поведение было тревожным, но люди предпочитали не замечать. Человеческий мозг ближе к самообману, когда правда неприятна.

Психологически убийцы очень разнятся — это не единый архетип, а спектр с несколькими заметными типами.

Есть убийцы «вспышки» — люди с низким порогом самоконтроля. Представьте человека, чья злость — как чайник на плите: долго может и не кипеть, но одна мелочь — и крышка улетает. Побои, ссоры, алкоголь, измена, утрата — всё это может стать финальным толчком. Такие убийства называют «преступлениями страсти»: мгновенная, необдуманная агрессия, чаще всего в бытовом контексте, где жертва — близкий человек. Они опасны именно своей непредсказуемостью: маленькая бытовая ссора — и трагедия.

Другой тип — «профессиональные» или инструментальные убийцы: те, кто убивает ради цели (избежать разоблачения, получить материальную выгоду, устранить свидетеля). Здесь меньше драматизма, больше расчёта. Это люди, которые умеют планировать, скрываться и иногда впечатляют хладнокровием. Внутри они могут быть очень спокойными — внешне спокойнее, чем любой сослуживец, — но у них иной моральный баланс: чужая жизнь — инструмент. Это холодная, прагматичная сторона человеческой жестокости.

Есть психотические убийцы — люди, чья воспринимаемая реальность искажена: слуховые галлюцинации, бред, нехватка связи с реальностью. Для них мотивы кажутся логичными самому убийце: «меня послали», «он убивал меня мыслями», «это было указание свыше». Эти трагические случаи подчёркивают, что иногда за деянием стоит болезнь, а не «зло в чистом виде». Тут сочетаются и сочувствие, и строгая необходимость защитить общество.

Отдельная большая категория — те, кто убивает ради контроля и доминирования: ревность, садистическое удовольствие от страха и боли, желание подчинить. Такие преступники используют агрессию как способ подтвердить собственную значимость. Их «психология власти» опасна тем, что насилие для них — не взрыв, а метод взаимодействия с миром.

Некоторые убийцы действуют из идейно-политических или религиозных побуждений — они убеждены, что их акты «выше закона», они служат высшей цели. Это уже политизированная жестокость, и её опасность — в способности мобилизовать соратников и превратить одно деяние в символ.

Какие общие психологические черты можно выделить, не упрощая и не сводя всё к штампам?

Во-первых, у многих убийц наблюдается сочетание дефицита эмпатии и нарушений контроля над импульсами — но формы этого сочетания разные. Кому-то чужая боль безразлична вследствие социопатии или психопатии; кто-то вообще не в состоянии осознать причинённый вред из-за психоза. Во-вторых, нередко есть травматический фон: жестокое детство, насилие, пренебрежение, хроническое чувство унижения — факторы, которые не оправдывают, но дают контекст. В-третьих, алкоголь и наркотики многократно увеличивают риск перехода к летальному исходу в конфликтной ситуации.

Опасность убийц — в сочетании мотивации и возможностей. Некоторые опасны тем, что легко провоцируются; других — тем, что они методичны; третьи — тем, что маскируются под вполне нормальных соседей. Для общества особенно тревожны те случаи, где агрессор остаётся без надлежащей социальной маркировки: он не был в поле зрения служб, не имел криминального прошлого, и потому удар становится неожиданным.

Есть и типичные «предвестники», на которые, увы, часто не обращают внимания: систематическое жестокое обращение с животными, угрозы и преследования, эскалация бытового насилия, склонность к дедовщине или издевательствам в коллективе. Это не «рецепт» и не предсказание на сто процентов, но тревожные симптомы. Тонкая грань между демонстрацией агрессии и её реализацией — одна из самых страшных в этой теме.

С точки зрения поведения и «modus operandi»[1] отметим одно простое правило: убийца чаще всего действует в рамках своего опыта и эмоционального состояния. У кого-то это вспышка в семейном конфликте; у кого-то — тщательно спланированный акт ради денег или мести; у психотика — бредовый поступок; у садиста — серия изощрённых актов. Поэтому универсальной формулы не существует — и именно это усложняет работу тех, кто пытается предвидеть и предотвратить такие преступления.

Любопытно, что большинство убийц — не хладнокровные маньяки из триллеров, а обычные люди, которые в какой-то момент позволили себе слишком много. Сосед, годами копивший обиду. Муж, не справившийся с ревностью. Подросток, решивший, что пистолет делает его взрослым. Именно поэтому так страшны бытовые убийства — они напоминают, что монстры не всегда прячутся в тёмных переулках. Иногда они живут в соседней квартире.

Оперативники знают: убийца редко бывает профессионалом. Он оставляет следы — и не только отпечатки пальцев. Слишком сильный удар, лишний выстрел, нелепые попытки скрыть преступление — всё это выдаёт непрофессионала. Настоящие «киллеры» встречаются крайне редко, а те, кто действительно умеет убивать тихо и незаметно, как правило, работают на совсем другие структуры и не попадают в обычные уголовные сводки.

Но есть и другая категория — те, кто убивает «по необходимости». Воры, устраняющие свидетелей. Наркодилеры, убирающие конкурентов. Члены ОПГ, выполняющие приказы. Для них убийство — часть работы, и они подходят к этому с холодным расчётом. Именно таких преступников сложнее всего вычислить — они не оставляют эмоциональных следов, не хвастаются, не совершают ошибок новичков. Но и они попадаются — потому что даже самый хладнокровный профессионал может допустить оплошность, если чувствует себя неуязвимым.

И всё же есть социальные меры, которые снижают риск: доступность психиатрической помощи, программы контроля над алкоголем и агрессией, система поддержки для жертв домашнего насилия, эффективная работа правоохранительных органов и просвещение населения о признаках опасности. Это скучные, но жизненно необходимые вещи — не гламурные темы для обложки книжки, зато они спасают жизни.

Ирония жизни в том, что убийца часто — не монстр из романа, а человек с историей: с детством, с травмами, с ошибками и, в конце концов, с возможностью выбора, которую он отверг. Это не снимает с него ответственность, но помогает понять, что бороться с этой проблемой — значит работать и с индивидуальными, и с общественными причинами.

Хотелось бы отметить, что отдельного, глубокого и мрачноватого обсуждения заслуживают серийные убийцы и их психология. Мы обязательно вернёмся к ним в следующих главах и разберём их мотивацию, типологии, методику их розыска.

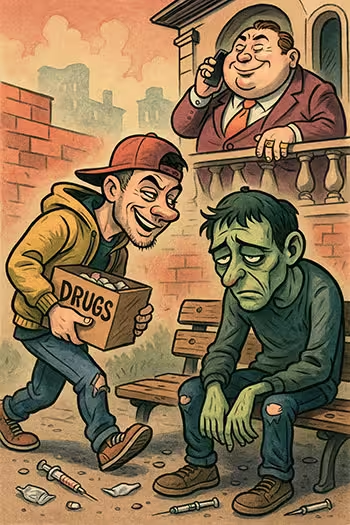

Наркопреступность — это целая экосистема, в которой сталкиваются спрос и предложение, а главными действующими лицами оказываются наркоманы, дилеры и наркобароны. На первый взгляд кажется, что всё просто: есть человек с желанием и есть тот, кто готов это желание удовлетворить. Но на деле получается почти операционная система с кучей зависимостей, правил и, конечно, с побочными эффектами в виде краж, насилия и коррупции.

Наркопреступность — это не одна-две случайные кражи, а целая экосистема: производство, перевозка, сбыт, хранение, а также сопутствующие преступления (коррупция, отмывание денег, уличное насилие). В центре этой системы два полюса: спрос (потребители — наркоманы) и предложение (те, кто это предложение организует — дилеры и бароны). Понимать её — значит смотреть и на индивидуальную психологию, и на структуру сети, и на экономические и социальные условия, которые дают этой сети «питательные вещества».

Если представить преступный мир как извращенное зеркало общества, то наркоман в нем — не столько злодей, сколько жертва, которая постепенно сама превращается в орудие преступления. Он начинает как обычный человек — просто любопытный, просто ищущий новых ощущений, просто уверенный, что «один раз — не считается». А заканчивает как тень самого себя — с дрожащими руками, пустым кошельком и одной-единственной мыслью в голове: где бы достать следующую дозу.

Наркоман — это парадокс. Он знает, что наркотики его убивают, но не может без них жить. Он понимает, что грабит собственную семью, но оправдывает себя: «Я же верну, когда станет легче». Он ненавидит тот момент, когда впервые попробовал дрянь, но уже не представляет, как можно существовать без нее.

Его день — это не 24 часа, а промежутки между «подходами». Утро начинается не с кофе, а с поиска денег. День проходит в лихорадочных попытках достать дозу — уговорами, враньем, а потом и откровенным криминалом. Вечер — это либо краткий миг эйфории, либо мучительная ломка, если «не фартануло».

Наркоман — это тот, кто оказался под властью вещества, и здесь нет единого портрета: это может быть вечный экспериментатор, потерявшийся подросток, офисный работник, который однажды попробовал «чтобы расслабиться», или человек с глубокой зависимостью, для которого наркотик стал главным ориентиром жизни.

Внешне наркомана выдают не только синяки под глазами или худоба. Его взгляд — то безумно оживленный, то абсолютно пустой. Его речь — то торопливая и взвинченная, то замедленная, словно он забывает, о чем говорил секунду назад. Его жизнь — это бесконечные качели между «кайфом» и «отходняком», где нет места работе, семье или хоть каким-то планам на будущее.

Но самое страшное — это его эволюция. Сначала он ворует у чужих. Потом — у своих. Потом — у самого себя, продавая последнее, что у него есть: совесть, достоинство, человеческий облик.

И если вначале он еще боится полиции, то потом страх исчезает — не потому, что стал смелее, а потому, что доза для него теперь важнее свободы, чести и даже жизни.

Если наркоман — это пленник, то наркодилер — его тюремщик, с той лишь разницей, что вместо ключей от камеры у него в кармане заветные свертки с «счастьем», которое на поверку оказывается билетом в ад. Он не производит и не употребляет — он лишь соединяет спрос и предложение, как менеджер по продажам в самом циничном бизнесе на свете.

Дилер — это не романтичный мафиози в дорогом костюме, как любят показывать в кино. Чаще всего это нервный паренек в подворотне, который сам уже на крючке — не у наркотиков, а у тех, кто выше его в цепочке. Он — последнее звено, разменная монета, которую в любой момент можно слить полиции, пока большие шишки остаются в тени.