Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

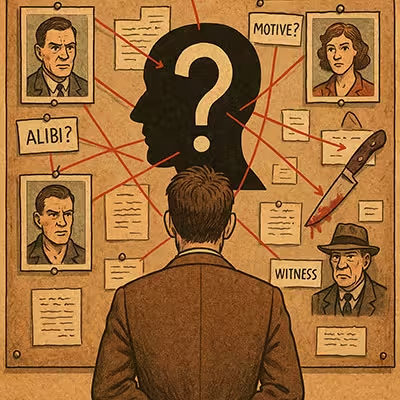

ЗАГАДОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Джон Дуглас,

специальный агент ФБР

История человечества — это, увы, не только история прогресса, открытий и героизма. Это ещё и эволюция преступности. Человечество строило города, изобретало паровой двигатель и покоряло космос — а преступность не отставала, шагала рядом, как тень. Стоило обществу придумать что-то новое, преступники тут же находили, как этим воспользоваться. И очень часто новаторство «тёмной стороны» выходило боком: чем изощрённее становились способы преступлений, тем опаснее они были для всех нас.

И каждый раз, когда совершалось нечто особенно чудовищное, общество неизменно задавало один и тот же вопрос: «Кто же способен на такое? И самое главное — как его остановить?»

В XX веке этот вопрос зазвучал с особой силой: на авансцену вышел новый и пугающий тип зла — серийный преступник. А уж серийные убийцы стали его «высшей лигой». Их особая «страшная профессия» заключалась в том, что они не могли (да и не хотели) остановиться, пока их не поймают. Каждое новое преступление для них — это как практика для хирурга: всё изощрённее методы, всё изощрённее сценарии. Только вот пациенты у них, мягко говоря, не выживают.

Разработкой противоядия для таких монстров занялись лучшие полицейские и учёные, и на свет появился метод, который журналисты потом романтично окрестили «загадочным профилем» — криминалистический профайлинг.

Массовая культура, конечно, не могла пройти мимо такой темы. Стоило появиться в 1991 году фильму «Молчание ягнят» с обаятельной Клариссой Старлинг, как миллионы зрителей во всём мире влюбились в образ профайлера: ум, храбрость, интеллект против ужаса и хаоса. И понеслось! Сотни книг, десятки фильмов, бесконечные сериалы («Охотники за разумом» только подтверждают моду) — везде профайлеры предстают этакими супергероями в пиджаках. Они всё видят, всё знают и раскрывают преступления быстрее, чем герой детектива успевает допить чашку кофе.

Но в жизни всё не так глянцево. Настоящий профайлер не бегает по подземельям с фонариком, не шепчет вдохновенные монологи, и уж точно не выглядит так, будто его только что сняли с обложки журнала. Кто же они — эти самые «загадочные специалисты»? В чём суть их метода и стоит ли относиться к нему как к магии криминалистики?

Криминалистический профайлинг, или криминалистический (следственный) анализ преступления, как его называют, например, в ФБР, представляет собой процесс установления неизвестного преступника в рамках расследования преступления, базирующийся на основе анализа места преступления, методах юридической психологии и закономерностях человеческого поведения. Это инструмент, который предоставляет следователям описательные и поведенческие характеристики наиболее вероятного преступника и рекомендации относительно методов расследования, помогающих его идентифицировать. Синонимами криминалистического профайлинга являются криминальный профайлинг, психологическое портретирование преступника, криминальное профилирование, криминалистическое портретирование и поведенческий анализ преступления.

Звучит внушительно, правда? Почти как инструкция к какой-то магической линейке: приложил — и сразу видно, кто ворует булочки в столовой, а кто планирует ограбление века. Но на деле всё не так романтично. Профайлинг — это не хрустальный шар, в который профайлер заглядывает, а реальная и весьма кропотливая работа, где «загадочность» заканчивается и начинается аналитика.

В основе метода лежит простая, но гениальная мысль: поведение человека — это зеркало его личности. И если преступник небрежно бросает окурок возле тела жертвы, выбирает определённый тип оружия или возвращается на место преступления, чтобы «полюбоваться произведением искусства» — всё это говорит о нём больше, чем длинный допрос. Детали, которые обывателю кажутся мелочами, для профайлера — кирпичики в строительстве психологического портрета.

Важно понимать: профайлинг — это не альтернатива криминалистике, а её дополнение. Сочетание «традиционной классики» (отпечатки пальцев, следы обуви, пули и прочие материальные доказательства) с психологической интерпретацией поведения даёт возможность приблизиться к пониманию того, кто же скрывается за совершённым преступлением.

И хотя практика применения профайлинга насчитывает уже несколько десятилетий, он всё ещё остаётся относительно молодой областью науки и практики. Границы размыты, определения спорные, методология вызывает жаркие дискуссии. Одни считают профайлинг инструментом будущего, другие — модной обёрткой без твёрдого содержания. Но как бы там ни было, профайлеры в один голос утверждают: цель всегда одна — анализировать улики и свидетельские показания так, чтобы на выходе получился рабочий розыскной портрет неизвестного преступника.

Этот портрет может называться по-разному: криминальный профиль, психологический портрет, розыскной психологический портрет, профиль неизвестного преступника… словом, вариантов много, но суть одна. Как в любимом анекдоте психологов: «Кошку можно называть хоть тигром, но мурлыкать она будет одинаково».

Основная цель криминалистического профайлинга проста и амбициозна одновременно: сузить круг подозреваемых, восстановить картину преступления и предложить следствию рабочие версии. То есть профайлер словно говорит: «Личность преступника я вам пока не назову, но могу подсказать, кого именно стоит искать — человека с вот такими-то особенностями характера и поведения».

Это, конечно, не магия: профайлер не встаёт на месте преступления, театрально поднимая палец к потолку со словами «Убийца — садовник!». Его экспертная оценка не называет имени, но рисует портрет — психологический и поведенческий. И очень часто в этом портрете оказываются такие штрихи, которые невозможно выудить никаким другим путём.

Функция профайлинга — не заменить следствие, а вооружить его ещё одним полезным инструментом. Следствие без профайлинга вполне может обойтись, но с ним становится гибче и точнее. Представьте себе набор инструментов в чемоданчике следователя: там и лупа, и пинцет, и перчатки, и мешочки для улик. А профайлинг — это как фонарик, который позволяет высветить то, что иначе ускользнуло бы во тьме.

Не случайно один из отцов-основателей метода, Патрик Муллони, сказал: «Профайлинг — это не наука, а руководство к действию». И в этом есть своя правда. Профайлинг никогда не заменит ни скрупулёзного, дотошного расследования, ни опытного и квалифицированного следователя. Но он может подсветить те направления, куда стоит смотреть в первую очередь.

Иными словами: профайлинг — это не волшебная палочка, а скорее карта, на которой стрелка компаса показывает: «Ищи там». А уж идти по тропе, собирать улики и ловить преступника — задача самого следователя.

История становления криминалистического профайлинга — это настоящая детективная сага. Она идёт рука об руку с развитием двух других блестящих наук: криминалистики и юридической психологии.

Когда же всё началось? Точного ответа нет. Но можно утверждать, что смышлёные полицейские уже в начале XIX века понимали: чтобы поймать преступника, надо думать, как преступник. Не случайно один из первых легендарных сыщиков, основатель французской уголовной полиции Эжен Видок, действовал под девизом: «Только преступник может побороть преступление». Он, к слову, прекрасно знал, о чём говорит — ведь сам в прошлом был мошенником и вором. Видок собрал вокруг себя бывших коллег по «цеху», а заодно разработал систему учёта преступников, в которой учитывались не только антропометрические данные, но и особенности характера, привычки, поведение. Можно сказать, он был первым профайлером в мундире — и без всяких модных терминов.

А вот первая попытка создания психологического портрета неизвестного преступника в литературе датируется совершенно точно. 20 апреля 1841 года мир познакомился не только с жутким преступлением, но и с новым жанром — детективом. Именно в этот день вышел рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». Его герой, сыщик-любитель Огюст Дюпон, применял метод, который он называл «аналитическим», а мы теперь называем профайлингом.

Дюпон уверял, что можно «проникнуть в глубину души большинства людей» и, поставив себя на место преступника, понять его мотивы. По сути, он сформулировал то, чем спустя десятилетия займутся реальные криминалисты. Гений литературы обогнал практику почти на полтора века. Не зря же говорят, что писатели — это пророки, только с более богатым воображением.

По прекрасно понимал: иногда улик слишком мало, а преступление выглядит бессмысленным, немотивированным. Что остаётся следователю? Только одно — попробовать мыслить, как преступник. «За отсутствием других возможностей, — писал По, — аналитик ставит себя на место противника и нередко с одного взгляда находит ту единственную комбинацию, которая приведёт его к ошибке».

Идея была настолько яркой, что долго оставалась скорее литературным приёмом, чем рабочим инструментом полиции. Реальные следователи поначалу смотрели на всё это с подозрением: мол, в книжках-то легко рассуждать о «душе преступника», а вот в реальности надо бегать по подвалам и собирать отпечатки пальцев. И всё же именно эта литературная искра спустя десятилетия разгорелась в полноценный метод — криминалистический профайлинг.

Можно сказать, что профайлинг появился сначала… в воображении писателя. Сначала Эдгар По придумал его для своего героя — и только потом полицейские всего мира сообразили, что это неплохая идея и для реальной практики. Забавно, но факт: порой литература не просто отражает жизнь, а опережает её и подсказывает будущие методы работы. Детективный жанр дал полиции инструмент, без которого сегодня трудно представить современное расследование.

И в этом есть свой парадокс: метод, который сейчас ассоциируется с суровыми агентами ФБР, в строгих костюмах и с мрачными лицами, родился вовсе не в кабинетах криминалистов, а за письменным столом в доме мрачного романтика с гусиными перьями на чернильнице.

Метод профайлинга развивался бок о бок с юридической психологией. Свою лепту внесли немало громких имён — Чезаре Ломброзо, Энрико Ферри, Эрнст Кречмер, Уильям Шелдон и Флоран Луваж. Каждый из них по-своему пытался «заглянуть в душу преступника»: кто-то измерял черепа, кто-то делил фигуры на соматотипы, кто-то классифицировал темпераменты. Иногда это выглядело чуть наивно, иногда — весьма изощрённо, но все они искали один и тот же ключ: как по внешнему или поведенческому признаку понять, что за человек стоит за преступлением.

Однако особое место в этой истории занимает Ганс Гросс — основоположник криминалистики и криминальной психологии. Именно его справедливо считают настоящим родоначальником криминалистического профайлинга как «психологической» методики расследования, которая дополняла традиционную. Если обычная криминалистика сосредоточена на следах, предметах, упрямых вещественных уликах, то Гросс предлагал взглянуть глубже: через улики увидеть самого преступника.

Его формула звучала просто, но мощно: «следы преступления — личность преступника». По сути, это была попытка собрать воедино все элементы мозаики: способ, время и место преступления, объект посягательства, действия по подготовке и сокрытию. Всё это складывалось в психологический портрет. Получалось что-то вроде реконструкции спектакля: смотрим на декорации, оцениваем поведение актёров — и пытаемся понять, кто сидит за кулисами и дёргает за ниточки.

Главная заслуга Гросса в том, что он впервые подкрепил такие идеи эмпирическими данными. Он показал: расследовать преступление можно не только через пули и отпечатки, но и через изучение личности того, кто их оставил. Это было революционно.

Жаль только, что его идеи так и не были сразу услышаны. Практики-следователи долго морщились: мол, теория-то интересная, но у нас тут реальные грабежи, а не философские рассуждения. И только спустя полвека после Гросса его подход действительно стали внедрять в работу. История получилась ироничная: человек предложил гениальный инструмент, но для того, чтобы им начали пользоваться, понадобилось целое поколение.

Практическая история профайлинга началась далеко не с кабинетных споров учёных, а с очень реальной паники в Нью-Йорке 1950-х годов. Тогда по городу бродил человек, получивший в газетах устрашающее прозвище — «Безумный бомбист». Шестнадцать лет (!) он закладывал самодельные взрывные устройства в самых разных общественных местах. Итог его «карьеры» был впечатляюще жутким: 32 бомбы, из них 22 сработали, 15 человек получили ранения.

Город жил, как на пороховой бочке — и это не фигура речи. Никто не был уверен, что очередная поездка в метро или поход в театр не закончится кровавым хаосом. Полиция сбилась с ног: преступник ещё и подливали масла в огонь — регулярно писал письма в редакции газет, насмехаясь над бездействием властей.

Перелом наступил после взрыва в Бруклинском театре, где пострадали шесть зрителей. Тогда капитан полиции Джон Кронин решил рискнуть и обратился к другу — известному психиатру Джеймсу Брусселю. Этот шаг стал историческим.

Бруссель сел за бумаги и письма бомбиста, словно врач за анализы, и выдал заключение, от которого у полицейских загорелись глаза. Он предположил, что преступник мстит за увольнение, описал его профессиональный опыт, психиатрический диагноз и даже предсказал линии возможного поведения. Портрет получился точный до мурашек: обсессивно-компульсивная параноидальная личность, католик, скорее всего выходец из Восточной Европы, живёт в Коннектикуте, одинокий.

И, вишенка на торте — Бруссель уверенно заявил: «При аресте он будет в двубортном костюме». Для полиции это звучало почти как анекдот. Но когда арестовали Джорджа Матески, выходца из Польши, который действительно мстил за увольнение, оказалось, что психиатр был прав до пуговицы. Матески встречал их в аккуратном двубортном костюме, будто только что сошёл с подиума.

Этот случай вошёл в историю как первый успешный пример использования психологического портрета для поимки преступника. С тех пор профайлинг перестал быть просто красивой идеей — он стал рабочим инструментом.

Но на этом роль Джеймса Брусселя в развитии криминалистического профилирования не закончилась. Ему суждено было сыграть ещё одну, куда более значительную партию в этой истории.

В 1972 году на пороге квартиры седого, но всё ещё энергичного Джеймса Брусселя появился человек, который изменит историю профайлинга. Это был агент ФБР Говард Тетен. Он не пришёл с обыском и не за консультацией по частному делу — он пришёл с просьбой: «Научите меня вашему методу». И Бруссель, уже тогда легенда криминальной психиатрии, не стал ломаться. С удовольствием принял ученика и выложил ему всё, что знал.

Тетен не был случайным прохожим. Он преподавал в Академии ФБР курс прикладной криминальной психологии — сам по себе для того времени курс революционный. Вместе со своим напарником, психологом Патриком Муллани, он искал новые подходы к расследованию. Их идея звучала почти дерзко: изучать картину преступления так, чтобы понять не только «что произошло», но и «кто и почему это сделал».

Эта деятельность заинтересовала руководство ФБР: волна сексуальных нападений и убийств накрывала страну, а традиционные методы буксовали. И тогда было принято судьбоносное решение — при Академии ФБР создать Отдел поведенческих наук. Его задачей стало помогать полицейским и агентам в самых тёмных, запутанных делах, где маньяки и убийцы действовали, казалось, без всякой логики. Так Говард Тетен заслужил титул «крёстного отца» современного криминалистического профайлинга.

Отдел начинался скромно: десять сотрудников, из которых по-настоящему тянули лямку двое — Тетен и Муллани. Чтобы наполнить будущее «сердце профайлинга» данными, Тетен анализировал самые сложные убийства, расследования которых вели разные полицейские департаменты по всей стране. Но он пошёл дальше: поставил эксперимент, который впоследствии стал классикой метода.

«Я получал материалы дела, — рассказывал он, — изучал их и составлял предварительное описание преступника. А потом сравнивал свой портрет с реальным человеком, совершившим преступление».

Так рождалась практика профайлинга. Ошибки, удачи, проверки — и всё это превращалось в опыт, который шаг за шагом оформлялся в стройную систему. Уже в 1973 году Тетен и Муллани составили первый официальный розыскной психологический портрет, и он привёл к задержанию настоящего преступника.

Лето в Монтане обычно ассоциируется с безмятежным отдыхом: палатки, костры, звёздное небо. Но в 1973 году именно здесь разыгралась трагедия, которая потрясла всю страну и навсегда вошла в историю профайлинга.

Семилетняя девочка по имени Сьюзен Джегер исчезла прямо из палатки: преступник тихо разрезал ткань и унёс её, не оставив ни единого следа. Ни отпечатков, ни следов обуви, ни зацепок — будто её просто растворили в воздухе. Для родителей и для всех, кто был рядом, это стало ночным кошмаром наяву.

Через неделю надежда вспыхнула: дважды поступали телефонные звонки с требованием выкупа. Но полицейская операция по задержанию преступника сорвалась, а поиски ФБР зашли в тупик. Оставалась только тьма и отчаяние.

Именно тогда за дело взялись Говард Тетен и Патрик Муллани. Они внимательно изучили всё, что было известно, и составили психологический портрет похитителя. Портрет получился пугающе конкретным: местный житель, белый мужчина 25–30 лет, бывший военный, замкнутый, с репутацией социального изгоя. Более того, профайлеры рискнули предположить самое страшное: девочка уже обречена, её похитили вовсе не ради выкупа, а ради убийства.

Вскоре после анонимного звонка был задержан человек, идеально подходящий под описание, — Дэвид Мейрхофер. Он всё отрицал, уверял, что невиновен, и даже сумел пройти детектор лжи. Для многих это было бы убедительным алиби. Но не для профайлеров. Тетен и Муллани настаивали: он тот самый человек.

Родителям Сьюзен посоветовали держать под рукой магнитофон — и это решение стало ключевым. В сентябре 1974 года Мейрхофер сам позвонил им и произнёс страшные слова: девочка мертва. Экспертиза аудиозаписи подтвердила: голос принадлежит ему.

При обыске дома Мейрхофера нашли ужасающие доказательства — части тела жертв. Он признался не только в убийстве Сьюзен, но и в других преступлениях. И в тот момент стало ясно: прогнозы профайлеров сбылись до последней детали.

Так трагическая история маленькой девочки из Монтаны стала началом новой эры — эры современного профайлинга, в развитии которого Тетен и Муллани сыграли ключевую роль. Можно сказать, в этот момент профайлинг перестал быть «гипотезой из лекционных аудиторий» и впервые заработал как реальное оружие в руках следствия.

Прошло всего несколько десятилетий — и то, что начиналось с небольшого отдела в Академии ФБР, разрослось в целую сеть подразделений по всему миру. Сегодня это уже международный «клуб профайлеров».

В США таких отделов теперь не один и не два — целых пять! Все они входят в Национальный центр анализа насильственных преступлений ФБР и занимаются тем, что в массовой культуре принято называть «охотой на монстров». В Австрии действует Криминально-психологическая служба Федерального ведомства криминальной полиции. В Германии — целый Отдел анализа преступлений в Федеральном ведомстве криминальной полиции, плюс соответствующие подразделения в земельных управлениях.

Британцы, как всегда, подошли с педантичностью: у них работает Отдел криминалистического анализа Национального агентства совершенствования полицейской деятельности (звучит так, будто они собираются совершенствовать не только полицию, но и само зло). В ЮАР есть свой Отдел следственной психологии в Департаменте полиции, а в России — Научно-исследовательский отдел № 1 НИЦ № 5 ВНИИ МВД. Название длинное и суровое, но суть та же — психологический анализ преступлений.

И это только малая часть карты. Подобные подразделения есть во многих других странах: от Канады до Японии. Мир как будто наконец осознал: чтобы бороться с преступниками, надо не только ловить их за руку, но и понимать, как работает их голова.

Сегодня у каждого уважающего себя государства есть свой отдел профайлинга — примерно так же, как в Средние века у каждого уважающего себя города были крепостные стены и гарнизон. Разница лишь в том, что вместо пушек и бойниц теперь в арсенале — психология и аналитика. И если раньше от врага ждали осадных башен, то теперь — тщательно продуманного преступного сценария. А значит, и защитники должны быть не только сильными, но и проницательными.

К профайлерам предъявляются настолько высокие требования, что сама профессия уже звучит как элитарный клуб для избранных. Чтобы попасть туда, мало просто закончить университет или «иметь хорошую интуицию». Во-первых, кандидат должен наработать солидный багаж практики — не меньше 7–10 лет в полиции или в самом ФБР. И это не бумажная статистика, а реальные годы в полях: погони, допросы, бессонные ночи и расследования, где каждая ошибка могла стоить слишком дорого.

Во-вторых, будущий профайлер обязан быть учёным. Психология, криминология, социология, конфликтология — диплом хоть по одной из этих областей должен украшать стену. А если думаете, что на этом всё, — нет. После отбора кандидата ждёт «учёба жизни»: в ФБР, например, это 500-часовая программа, растянутая почти на два года. Лекции, практика в каждом из пяти отделов поведенческого анализа, постоянная проверка знаний и нервов. Настоящий «профайлерский спецназ».

И при этом важно понимать: профайлеры — не Шерлоки Холмсы, которые сами бегают по подвалам и ловят преступников за руку. Они не ведут расследования и не устраивают засад. Их задача тоньше: собрать и проанализировать факты, сопоставить их с огромными базами данных и выдать следователям портрет преступника. Этот портрет становится ещё одним инструментом — не заменой расследования, а его направляющей стрелкой.

Когда преступника задерживают, профайлеры продолжают работать: они подсказывают, как выстроить допрос, как «раскрыть» личность подсудимого в зале суда, как вывести его на признание или показать присяжным истинное лицо. Их сила — в исследовательской работе и опыте. Если местное полицейское управление впервые сталкивается с серийным убийцей и чувствует себя так, словно вышло один на один с драконом, то профайлеры — это те, кто уже десятки раз изучал подобных «драконов».

В этом и заключается их ценность: они видят в хаосе систему, в случайных деталях — закономерности, а в преступнике — не чудовище из фильмов ужасов, а вполне конкретного человека со своими привычками, слабостями и предсказуемыми ошибками.

И здесь важно развеять один устойчивый миф, щедро подпитанный сериалами и кино: профайлеры не носятся по улицам с криком «ФБР! На пол!», не прыгают через капоты машин и не заглядывают убийцам в глаза в тёмных подвалах. Их привычная среда — кабинет, стопка папок, магнитофонные записи, фотографии с места преступления и кружка кофе, которая почти всегда холодная. Но именно за этим столом рождаются портреты, благодаря которым настоящие оперативники и следователи выходят на тех, кого ещё вчера невозможно было найти.

Особенности разработки психологического профиля преступника таковы, что многие считают профайлинг не столько наукой, сколько искусством. И в этом есть доля правды: ведь никакая таблица и никакой алгоритм не заменят таланта, интуиции, креативности и здравого смысла профайлера. Это работа, где формулы помогают, но решает в итоге человек — его опыт и умение заглянуть чуть глубже, чем видит обычный глаз.

Но за внешней «романтикой» этой профессии скрывается тяжёлый, изматывающий труд. Профайлер — это человек, который каждый день имеет дело не с благородными рыцарями преступного мира, а с худшими его представителями. Он погружается в мир насилия, крови и человеческой жестокости, анализирует ужасы, которые большинство людей предпочло бы забыть. Всё это ложится на плечи тяжёлым грузом, требуя от специалиста железной психологической устойчивости, выдержки и умения держать свои эмоции под контролем.

Годы работы с чудовищами в человеческом обличии не проходят бесследно. Каждая страница дела, каждая фотография с места преступления оставляет след и в душе самого профайлера. Не случайно Говард Тетен признавался, что испытал то, что Фрейд называл «изоляцией аффекта». «Годы профилирования взяли своё, — писал он в интервью для книги “В умах безумцев”. — У меня мало друзей и ещё меньше людей, которым я доверяю. Знание того, на что способны люди, лишает вас чувств и заставляет опасаться других».

Эти слова звучат как исповедь человека, который слишком долго смотрел в бездну. И в отличие от героев сериалов, где профайлеры вечером идут домой и мирно засыпают, реальность куда тяжелее: многие из них живут с этим знанием всю жизнь. Потому что, как ни парадоксально, умение «видеть зло насквозь» делает человека не сильнее, а уязвимее.

Здесь стоит сделать одну важную оговорку: слово «профайлер» — это, по сути, журналистское изобретение. В официальных документах и штатных расписаниях такой должности вы не найдёте. Даже в самом ФБР, где профайлинг получил путёвку в жизнь, нет должностей с гордой вывеской «Profiler».

Всё куда прозаичнее. В зависимости от страны и конкретного подразделения, этими делами занимаются специальные агенты (в том же ФБР), эксперты-криминалисты, психологи-криминалисты, аналитики. То есть люди с самыми разными должностями, но с общим направлением работы. Это примерно как с «сыщиками»: официально такого слова тоже нет, но попробуй объясни кому-то, что «оперуполномоченный уголовного розыска» звучит лучше.

Так что «профайлер» — это скорее удобная маска для целого спектра специалистов. Маска, за которой скрывается не таинственный колдун, а вполне реальный эксперт, вооружённый аналитикой, психологией и терпением.

А теперь самое интересное: каким образом они вообще строят эти профили и как помогают оперативникам в погоне за неизвестным преступником?

Американский психолог Рой Хейзелвуд, один из ведущих специалистов в области профайлинга, любил повторять простую истину: чтобы установить виновного, нужно понять не только что произошло, но и почему. В упрощённой формуле это выглядит почти как школьное уравнение:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? + ПОЧЕМУ СЛУЧИЛОСЬ? = КТО СОВЕРШИЛ?

Звучит просто, но за этой «арифметикой» скрывается тяжёлая аналитическая работа.

Чтобы построить профиль, профайлер должен пройти три вопроса — как три ступени лестницы:

Первое — что произошло?

Речь идёт не о сухом констатировании факта преступления («нашли тело»), а о том, что в нём может быть интересно с психологической точки зрения. Иными словами — что именно здесь бросается в глаза: необычная поза жертвы, странный выбор места, детали, которые кажутся случайными, но явно несут смысл.

Второе — почему и как это произошло?

Вот тут начинается настоящая «работа в стиле Шерлока». Почему тело изуродовано, но ценности не тронуты? Почему нет следов взлома, хотя двери были заперты? Почему преступник сделал именно это, а не иначе? Каждый поведенческий штрих рассматривается как симптом, указывающий на болезнь.

И третье — кто мог совершить такое преступление?

Именно ради этого всё и затевается. Ответ на этот вопрос и есть тот самый профиль, который должен помочь сузить круг поиска.

По сути, профайлеры делают то же, что врачи: изучают симптомы и ставят диагноз. Только вместо температуры и кашля у них — выбор оружия, почерк нападения и странные детали поведения преступника. И как врач узнаёт грипп по характерным признакам, так и профайлер узнаёт «своего клиента» по цепочке уже знакомых симптомов.

Профилирование применяют не для всякой мелочи, а там, где обычные методы буксуют. Это ограниченный круг тяжких преступлений: убийства и изнасилования, похищение детей, терроризм, поджоги, киберпреступления, коррупция. Словом, там, где на карту поставлены жизни и безопасность, а время играет против следствия.

Разумеется, каждое преступление уникально, и каждый преступник неповторим. Но именно эта индивидуальность и становится ключом. В отличие от банальных схем «типового» расследования, профайлинг позволяет рассмотреть личность в деталях, объяснить мотивы и выйти на след там, где казалось бы — пустота.

И если повезёт, то за этой цепочкой вопросов и ответов из абстрактного «кто-то» постепенно вырастает конкретный человек.

Преступление — это всегда серьёзный акт человеческого поведения. А убийство — самое тяжёлое из них, своего рода «чёрная дыра», в которую затягивается всё: и жизнь жертвы, и судьба преступника, и усилия следствия. Чтобы понять убийцу, недостаточно знать сухие факты. Главное — научиться читать место преступления.

Легендарный профайлер ФБР Джон Дуглас любил повторять своим сотрудникам: «Хотите понять творчество Ван Гога? Смотрите на его картины!» То же самое и с серийными убийцами. Их «картины» — это места преступлений. Ужасные, мрачные полотна, но именно в них — все подсказки.

На месте преступления всегда остаются сообщения — преднамеренные или непреднамеренные. Жертва, борясь за жизнь, оставляет свои следы сопротивления. Убийца — штрихи собственного характера: всплески ярости, уровень жестокости, степень импульсивности. И если правильно прочитать эту «надпись на стене», можно узнать многое о его повседневной жизни. Импульсивный здесь — импульсивный и за пределами места преступления. Затаивший гнев к жертве здесь — будет проявлять вспышки агрессии и в быту.

Ещё в начале XX века французский криминалист Эдмон Локар сформулировал принцип, который стал краеугольным камнем криминалистики: «Всё оставляет след». Его называли «французским Шерлоком Холмсом», и не зря. Локар утверждал: каждое насильственное действие обязательно оставляет следы. И даже самые мелкие, на первый взгляд пустяковые детали могут оказаться ключом к разгадке.

«Каждый, кто входит на место преступления, оставляет что-то после себя, и каждый, кто уходит, уносит с собой что-то чужое», — писал он. Сказать проще — преступление никогда не бывает стерильно. Всегда остаётся обмен: частица преступника — на месте преступления, частица места — на преступнике.

Именно на этом фундаменте строится профайлинг. Он смотрит на преступление не только как на совокупность материальных улик, но и как на психологический текст, написанный почерком преступника. Задача — прочитать этот текст и вытащить из него поведенческие черты, личностные особенности, демографические и биографические данные. Всё то, что превращает безликий силуэт в реального человека, которого можно найти и задержать.

Но важно помнить: даже у профайлинга есть свои границы, и относиться к нему нужно со здоровым скептицизмом. Да, за этим методом стоят десятилетия исследований, тонны статистики и сотни успешных примеров. Но, как и любая социальная наука, юридическая психология оперирует вероятностями, а не абсолютными истинами.

Психологический профиль — это не приговор, а гипотеза. И полагаться на него слепо — всё равно что верить прогнозу погоды: вроде обещали солнце, но вы промокли под проливным дождём.

Конечно, точность метода растёт. Если ещё двадцать лет назад профайлеры угадывали примерно с вероятностью 50 на 50 (подозрительно похоже на подбрасывание монетки), то сейчас показатель достиг 70–80 процентов. Впечатляет! Но при этом не стоит забывать: каждая пятая характеристика в профиле может оказаться ошибочной.

А последствия ошибки бывают серьёзные. Представьте: в профиле указано, что преступнику около тридцати лет, холостяк, замкнутый. Следователь смотрит на подозреваемого — тот женат, за сорок, трое детей. «Не наш клиент!» — решает он и отбрасывает версию. А на самом деле именно этот «неподходящий» человек и оказывается убийцей.

Поэтому главный принцип здесь прост: никакие данные из профиля не должны восприниматься как абсолютная истина. Профайлинг — это подсказка, направление для поиска, но не окончательный ответ.

Именно поэтому опытные профайлеры подчёркивают: их работа не заканчивается составлением документа с красивым заголовком. Настоящая ценность — в диалоге с оперативниками, в объяснении, как строился портрет, что означает каждая деталь, где вероятность высока, а где нужно держать ухо востро.

Иначе велик риск, что вместо того, чтобы помочь следствию, профиль заведёт его в тупик. Ведь профайлинг — это не магия, а всего лишь инструмент. А любой инструмент опасен в руках того, кто не умеет им пользоваться.

Можно сказать, профайлер — это навигатор. Он показывает направление, советует маршрут, предупреждает о поворотах. Но если водитель решит свернуть не туда и угодит в кювет, винить карту бессмысленно. Она лишь подсказывает путь, но ехать-то приходится самому.

Процесс профайлинга — это многоступенчатая история, почти как расследование в расследовании. У него есть своя драматургия: завязка, развитие, кульминация и финал.

Этап первый — сбор и систематизация информации.

Здесь профайлер превращается в настоящего архивариуса: отчёты о расследовании, фотографии с места преступления, заключения судмедэкспертов, карты района, список маршрутов жертвы в последние часы её жизни, подробный биографический портрет потерпевшего. Иногда кажется, что информации слишком много, но именно в этих «тоннах бумаги» может прятаться та единственная деталь, которая перевернёт всё дело.

Этап второй — моделирование поведения преступника.

Пазл начинает складываться: какой тип преступления перед нами? Это тщательно спланированное убийство или импульсивная вспышка? Основная цель или побочный «побег из-под контроля»? Почему именно эта жертва? Почему именно здесь? В дело вступает виктимология: кто стал мишенью, где и как именно.

Этап третий — оценка преступления.

Это сердце профайлинга. Именно здесь профайлер пытается понять, с кем он имеет дело — с «организованным» убийцей, хладнокровным и методичным, или с «дезорганизованным», действующим хаотично, на эмоциях. А может, это гибрид, смесь расчётливости и импульсивности. Анализируется почерк преступления, стратегия охоты, поведенческие штрихи. По сути, это момент, когда невидимая фигура преступника начинает обретать очертания.

Этап четвёртый — составление профиля.

Теперь рождается сам документ — поисковый психологический портрет. Он может быть всего на пару абзацев, а может растянуться на десятки страниц. В нём описываются психологические, демографические, физические характеристики преступника, его стиль, акцентуации личности, система ценностей, уровень агрессии и криминальный опыт. Иногда даже указывают возможные предметы, которые он может носить с собой, и предполагают, какие тактики допроса могут сработать лучше всего. К профилю преступника добавляется и профиль жертвы, чтобы понять, как именно выбор пал на неё.

Этап пятый — внедрение профиля в работу.

Документ попадает к руководителям следственных подразделений и становится частью стратегии расследования. На его основе сужают круг подозреваемых, проверяют версии, применяют новые приёмы. А если преступник снова выходит на охоту, профиль дополняют, уточняют, доводят до совершенства.

Этап шестой — задержание и проверка профиля.

Вот момент истины. Когда преступника арестовывают, профайл сравнивается с реальностью: насколько точно удалось предсказать его возраст, психологические черты, образ жизни? Если совпадения значительные — значит, метод сработал. И в суде результаты профайлинга могут даже стать частью доказательной базы, а сам профайлер выступит экспертом.

Финал — накопление опыта.

История одного преступления становится кирпичиком в огромной базе данных. Успешные кейсы попадают в архивы, компьютерные алгоритмы дорабатываются, чтобы в следующий раз быть ещё точнее. Так формируется своеобразная «коллективная память» профайлинга — опыт, который будет работать на будущие расследования.

Можно сказать, профайлинг во многом похож на написание романа. Автор — профайлер, который тщательно собирает детали и выстраивает сюжет. А соавтор, увы, сам преступник: он оставляет свои «главы» в виде следов, почерка, ошибок и привычек. И от того, насколько внимательно профайлер прочтёт этот совместный «текст», зависит, будет ли финал романа трагическим… или справедливым.

Криминалистический профайлинг прошёл длинный путь: от идей писателей-романтиков вроде Эдгара По, до кабинетных дискуссий учёных и практических побед ФБР. Сегодня это не экзотическая гипотеза, а реальный инструмент следствия, с помощью которого удаётся ловить тех, кого иначе нашли бы только случайностью или роковой ошибкой.

Однако важно понимать: профайлинг — это не магия и не сверхспособность. Это скорее искусство видеть в хаосе порядок. Да, он вырос на научной почве, впитал в себя достижения криминалистики и психологии, но работает только там, где за сухими данными стоит живой ум, опыт и здравый смысл профайлера.

И всё же именно в этом и заключается его сила. Профайлер — это человек, который способен прочитать место преступления так, как искусствовед читает картину: видит не только мазки, но и почерк автора, его характер, его тайные мотивы. Только здесь «автор» — убийца, а картина — следы крови и ошибок.

Профайлинг не заменяет следователей и не подменяет собой дотошное расследование. Он скорее компас, указывающий направление, или карта, на которой нарисованы опасные тропы. И если следователь умеет этим компасом пользоваться, он выходит к разгадке быстрее и точнее. Если нет — рискует заблудиться.

Главное — помнить: за каждым профилем стоят не только бумаги и схемы, но и люди. Жертвы, чьи жизни трагически оборвались. Следователи, которые ночами сидят над делами. И сами профайлеры, которые годами учатся смотреть в бездну и не позволять ей поглотить себя.

Пожалуй, это и есть главная истина: профайлинг — не загадочное колдовство, а тяжёлая, изматывающая работа, в которой интуиция соседствует с наукой, а креативность — с жёсткой дисциплиной. Но именно эта работа помогает превратить страх и хаос в порядок и справедливость.