Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ПРАВДОМЕР НА СЛУЖБЕ ПРАВОСУДИЯ

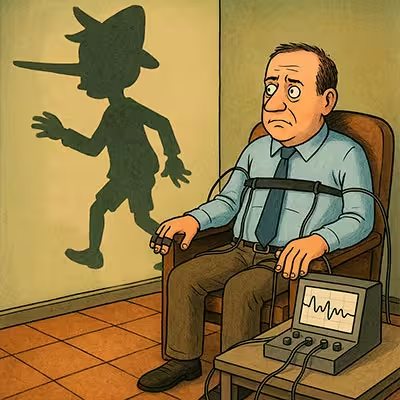

Если бы после каждой лжи у человека вырастал нос, как у Пиноккио, жизнь следователя была бы проще, а работа судьи — короче. А главное — не понадобилось бы столько психологов. Но природа посмеялась над нами: внешность лжеца не выдает, и даже самые хитрые глаза могут принадлежать невиновному. Мы уже говорили о признаках лжи — в голосе, жестах, взгляде. Но как быть, если человек спокоен, как сфинкс, и врёт с таким же выражением лица, с каким читает прогноз погоды?

Тут и появляется герой новой главы — полиграф, более известный в народе как детектор лжи, а в просторечии — правдомер. Машина, которая, по мнению многих, «всё видит». Она не спит, не устает, не ведётся на красивые глаза. В кино — подаёт тревожный сигнал при каждом вранье. В ток-шоу — разоблачает неверных супругов. В офисах — пугает соискателей. В телевизионных новостях — объявляет, что подозреваемый «успешно прошёл проверку на полиграфе», как будто получил диплом правды.

Но всё ли так однозначно?

В этой главе мы разберёмся, что собой представляет полиграф на самом деле: как он появился, как работает, почему вокруг него не утихают споры — и может ли он действительно служить орудием правосудия, а не психологического давления. Полиграф — это не просто прибор, а целая философия: в его проводах сплелись наука, надежда и сомнение. Это попытка подслушать душу — через пульс, дыхание и каплю пота.

Когда именно человечество впервые решило изобличать лжецов — история умалчивает. Может, это было несколько веков назад, а может, и несколько тысячелетий. Но уж кто-кто, а врать люди начали задолго до появления науки. И, похоже, практически сразу же захотели научиться ловить друг друга на лжи. В ход шло всё: треск костра, пепел, сон с привидениями, шёпот духов и судорожное движение левого века. Разоблачением обмана занимались не детективы и психологи, а те, кто имел монополию на тайны мироздания — шаманы, ворожеи, колдуны. Они уверенно смотрели сквозь человека, хотя на деле — чаще сквозь пальцы. Но не будем судить строго: именно с таких «экспертиз» когда-то и начиналась история поиска истины. Вот, например, одна вполне «правдоподобная» история о зарождении древней «психодиагностики».

Однажды, много веков назад, на берегу широкой реки, окружённой пальмами и таинственными шорохами джунглей, произошло нечто, что всколыхнуло всё племя. Был убит вождь — грозный, но справедливый, а может, и не очень. Подозрения пали на троих — тех, кто ещё вчера молча сносил его гнев, а сегодня стояли в кругу подозреваемых, сгорбленные, но молчаливые, как камни.

Над их головами сгущались не только тучи, но и взгляды соплеменников. Атмосфера напоминала предгрозовое затишье: все ждали, когда грянет правда.

И тут в круг вступил он — колдун. Седой, увешанный амулетами, будто лавка магических товаров взорвалась прямо на нём. Его мантия развевалась, барабаны гремели, а сам он двигался так, будто одновременно танцевал и наводил порчу.

— Великие духи, — провозгласил он, — не терпят лжи!

Перед каждым подозреваемым он положил лист пальмы, на котором лежала горсть варёного риса. Затем, глядя в глаза каждому, он произнёс:

— Пусть съест рис тот, кто чист перед духами. А тот, чья душа запятнана кровью, пусть почувствует, как ложь сжимает его горло.

Это было больше, чем ритуал — почти театральный спектакль, в котором публика не просто наблюдала, а верила.

Первый подозреваемый проглотил рис с усилием, второй — чуть увереннее, третий — застыл. Его губы дрожали, глаза бегали, а горсть риса в руке будто превратилась в камни. Он пытался жевать, но каждая попытка была мучительна. Казалось, сам страх заполнил его рот сухим пеплом.

Колдун кивнул — зрелище окончено. Виновный был раскрыт. Его увели к реке на «корм» крокодилам, а племя облегчённо выдохнуло.

Разумеется, с развитием цивилизации методы «вычисления лжецов» стали несколько более утонченными — по крайней мере, внешне. В древних культурах уже предпринимались попытки связать ложь с физическими реакциями тела, хоть и без малейших признаков научной строгости. Например, в Древней Индии использовали «испытание рисовым порошком»: обвиняемому предлагали положить в рот сухую рисовую крупу и потом выплюнуть её. Если рис оставался сухим, это считалось признаком страха и, следовательно, вины — ведь, как полагали, у виновного от страха пересыхает во рту.

Похожий принцип использовался в Древнем Китае: подозреваемым давали кусок сухого риса, а затем проверяли, смогли ли они его прожевать и проглотить. Опять же — если слюны нет, значит, совесть нечиста.

В Африке колдуны предлагали подозреваемым взять в руки небольшое птичье яйцо. Подозреваемым предлагалось передавать яйцо друг другу, — предполагалось, что виновный от волнения раздавит яйцо и тем самым изобличит себя.

В Древней Руси подозреваемого в совершении преступления подвергали такому испытанию: ему предлагалось дотронуться до петуха, заранее помещенного под перевернутую корзину и обильно посыпанного мелкотолченым углем. Объявлялось, что петух закричит, если тот, кто к нему прикоснулся, виновен. Когда после испытания все, прошедшие испытание, показывали руки, то у причастных к преступлению они оказывались чистыми, не испачканными, что свидетельствовало о том, что подозреваемый из-за страха быть разоблаченным к петуху не прикасался.

Интересно, что уже тогда интуитивно уловили связь между эмоциями и физиологическими проявлениями: дрожащий голос, сухость во рту, учащённое дыхание. В сборнике законов Ману, составленном в V веке до н. э., обращалось внимание судей на необходимость подмечать такие признаки поведения свидетелей, по которым можно было сделать вывод об их лжесвидетельстве: «те, которые облизывают языком углы рта, лицо которых покрывается потом и меняется в цвете, которые отвечают голосом дрожащим и обрывающимся и которые непроизвольно проявляют подобные изменения в деятельности духа, тела и голоса, те подозреваются в лживости свидетельства».

Эти наблюдения стали своеобразными «предками» современной психофизиологии. Конечно, до полиграфа ещё было далеко, но сама идея о том, что ложь можно выдать телом, уже пустила корни.

Настоящий же прорыв произошёл гораздо позже — когда наука научилась измерять, регистрировать и, что особенно важно, интерпретировать физиологические параметры. Именно так человечество подошло к созданию первого устройства, которое можно с известной долей условности назвать «детектором лжи» в современном понимании. Но до него мы ещё доберёмся — пройдя путь от древних суеверий к первым научным опытам.

Вплоть до XIX века представления о лжи и её физических проявлениях оставались в основном на уровне интуиции, религиозных ритуалов или народных поверий. Однако с развитием физиологии и экспериментальной психологии появилась возможность не только наблюдать, но и измерять. И хотя до полноценного «детектора лжи» оставалось ещё немало шагов, первые из них уже были сделаны.

Одним из пионеров оказался итальянский врач Анджело Моссо. В 1870-х годах он создал так называемый плетизмограф — прибор, фиксировавший изменения кровенаполнения у человека. Моссо заметил, что когда испытуемый испытывал эмоциональное напряжение, кровяное давление и пульс изменялись. Одна из его участниц — женщина, скрывавшая, что украла деньги, — легла на специальный «балансный стол», и как только зашла речь о краже, стрелка прибора качнулась: приток крови к мозгу и изменившееся дыхание выдали стресс. Конечно, это ещё не был полиграф, но принцип, лежащий в его основе, уже проявился.

Говоря о ранних попытках создать «научный» инструмент для выявления лжи, невозможно не упомянуть уже знакомую нам фигуру — Чезаре Ломброзо. Мы уже рассказывали о нём в одной из предыдущих глав. Именно он в конце XIX века решил, что правда и ложь могут отражаться в пульсе человека, и первым применил для этого гидросфигмограф — весьма экзотическое устройство, фиксировавшее колебания артериального давления.

Ломброзо, конечно, не изобрёл полиграф в полном смысле этого слова, но стал одним из тех, кто впервые перевёл подозрение на язык физиологии, пытаясь зафиксировать ложь не по глазам или интуиции, а по показаниям стрелки прибора. Что ж, шаг к «детектору лжи» был сделан — пусть и не без доли театральности, столь характерной для эпохи и самого Ломброзо.

Идеи Ломброзо, как ни парадоксально, продолжили жить — пусть и в неожиданной оболочке. Их с увлечением изучал молодой американский психолог Уильям Марстон, которому явно импонировала мысль, что ложь можно поймать не за руку, а за пульс. Эксперименты Ломброзо вдохновили его на собственные изыскания: Марстон обратил внимание на то, что эмоциональные реакции, в том числе вызванные ложью, сопровождаются скачками артериального давления.

В 1915 году он разработал специальный тест на выявление лжи, основанный на измерении систолического давления крови. В отличие от громоздкого гидросфигмографа Ломброзо, прибор Марстона был легче, проще и гораздо практичнее. Он стал одним из первых, кто публично утверждал: правду и ложь можно различить с помощью физиологии, без визитёров с томами уголовного права и молоточков инквизиции.

Любопытно, что сам Марстон был не только учёным, но и весьма творческой натурой. Позже он прославился как автор комикса о Чудо-женщине — супергероине, вооружённой... лассо правды. Видимо, идея выявлять ложь оставалась его навязчивой мечтой — даже на страницах фантастических историй.

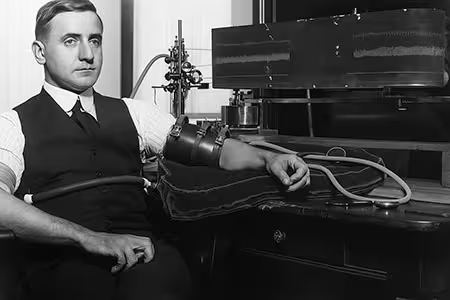

Однако между теоретическими построениями и практическим применением должен был появиться кто-то, кто соберёт все разрозненные идеи воедино и создаст настоящую машину правды. Таким человеком стал Джон Август Ларсен — полицейский из Беркли, штат Калифорния, с докторской степенью по физиологии и научным складом ума. В отличие от Уильяма Марстона, чьи эксперименты остались преимущественно в лабораторной плоскости, Ларсен решил действовать в реальной среде — он собрал первый в истории рабочий полиграф, пригодный для использования в следственной практике.

На сборку прибора у него ушло всего несколько недель. Устройство фиксировало три ключевых физиологических показателя: артериальное давление, частоту пульса и дыхание. Конструкция была достаточно громоздкой, а установка на новом месте занимала около часа. Непрерывная регистрация данных осуществлялась с помощью кимографа, записывающего кривые на закопчённую бумагу. Именно Ларсен предложил назвать своё детище «полиграфом» — «многописцем».

Важность изобретения Ларсена заключалась не только в аппаратной новизне, но и в концептуальных улучшениях по сравнению с техникой Марстона. Во-первых, его прибор фиксировал данные непрерывно на протяжении всего допроса, а не фрагментарно, как в методе Марстона. Во-вторых, полиграф можно было калибровать, учитывая индивидуальные особенности — например, высокое давление или тревожность испытуемого. В-третьих, устройство давало объективные, сохраняемые записи, которые могли быть повторно проанализированы другими специалистами. И наконец, Ларсен дополнил арсенал диагностики — помимо давления и пульса, он впервые ввёл регистрацию дыхания, усилив диагностическую точность.

Первое громкое применение полиграфа произошло в 1921 году, когда в Сан-Франциско расследовалось дело об убийстве священника. Газета «San Francisco Call and Post» договорилась с Ларсеном, чтобы он проверил с помощью своего прибора главного подозреваемого — Уильяма Хайтауэра. На следующий день газета вышла с сенсацией на первой полосе: «Беспристрастная наука признала Хайтауэра виновным!» Графики полиграфа были крупно напечатаны со стрелками, указывающими на предполагаемые ложные ответы. Именно в этой публикации прибор Ларсена впервые был назван не «полиграфом», а — «детектором лжи», и это название прочно закрепилось в массовом сознании.

Несмотря на свои недостатки, устройство Ларсена успешно применялось в расследованиях в Калифорнии с 1921 по 1935 год, положив начало дальнейшему развитию инструментальной детекции лжи. Так родился современный полиграф — ещё не страшная машина из триллеров, но уже вполне реальный инструмент, вдохновивший писателей и встревоживший не один десяток подозреваемых.

Ларсен искренне считал, что его изобретение — шаг к гуманизации следствия. По его словам, лучше — прибор, чем допрос с пристрастием. Однако годы спустя он признавался с горечью, что «машина правды» стала использоваться далеко не так гуманно, как он мечтал. Но об этом — немного позже.

Нельзя не упомянуть и о вкладе выдающегося советского учёного Александра Романовича Лурия, о котором мы уже подробно говорили в одной из предыдущих глав. Разрабатывая методы объективной психодиагностики, Лурия предложил оригинальный способ регистрации скрытых эмоциональных реакций с использованием так называемого комбинированного моторно-вегетативного индикатора. Его научные наработки легли в основу последующих технических усовершенствований аппаратов для выявления лжи, и оказали заметное влияние на развитие полиграфологии в США. Американские специалисты, в том числе Ларсен и его последователи, активно интересовались экспериментами советского психолога и учитывали их при разработке новых поколений приборов.

Ну и, конечно, невозможно обойти вниманием фигуру Леонарда Килера — человека, которого по праву называют отцом современного полиграфа. В 17 лет, ещё будучи школьником, он начал работать в полиции лаборантом фотолаборатории, где познакомился с Джоном Ларсоном и стал его ассистентом. Но в отличие от своего наставника, Килер не был медиком. Он пришёл в эту сферу как человек науки, техники и слова: получил образование в области психологии и криминологии, увлекался инженерией и работал журналистом.

Именно Килер впервые ввёл в конструкцию полиграфа регистрацию кожно-гальванической реакции — показателя, отражающего изменение электропроводности кожи под воздействием эмоций. Это стало важным дополнением к уже существующим каналам — дыханию и кровяному давлению. Он также разработал стандартизированную методику тестирования, систему анализа данных и дифференциацию вопросов на релевантные и контрольные. Так полиграф стал не просто прибором, а научным инструментом.

К 1935 году Килер провёл около двух тысяч проверок подозреваемых, накопив огромный эмпирический материал. Именно он разработал знаменитые методы — «скрываемой информации» и «пик напряжения», ставшие революцией в детекции лжи.

Конструкция полиграфа, созданная Килером, практически не изменилась до наших дней. Современные приборы регистрируют от пяти до семи физиологических показателей, и пять из них были впервые предложены именно Килером. С тех пор развитие полиграфа шло не столько по пути усложнения техники, сколько по пути повышения точности регистрации и усовершенствования методик тестирования.

Килер был не только практиком, но и активным популяризатором метода. Он участвовал в судебных заседаниях, устраивал публичные демонстрации, преподавал и обучал новых специалистов. В 1938 году он стал соучредителем первой в мире школы полиграфологов — Keeler Polygraph Institute, положив начало профессиональному сообществу.

До конца жизни Килер подчёркивал: полиграф — не «машина правды», а инструмент, требующий знания, точности и осторожности в интерпретации. Его вклад в развитие юридической психологии трудно переоценить. Именно он придал полиграфу тот облик, в котором он применяется и сегодня.

На этом мы завершаем наш краткий экскурс в историю развития полиграфа — прибора, прошедшего долгий путь от первых попыток измерить физиологические реакции до сложной системы, претендующей на роль «технического свидетеля» в расследованиях. Научные идеи, споры, энтузиазм первооткрывателей и их порой дерзкие эксперименты сформировали ту основу, на которой строится современная полиграфология. Теперь, вооружённые историческим контекстом, мы можем перейти к следующему важному вопросу: как устроен современный полиграф и какие принципы лежат в основе его работы?

Из устройства, которое напоминало скорее инженерный курьез, он превратился в сложный инструмент с множеством датчиков, цифровой обработкой данных и программным обеспечением. Сегодня полиграф — это не просто «детектор лжи», а целый комплекс, фиксирующий физиологические реакции испытуемого в ответ на значимые стимулы. Давайте же попробуем разобраться, как именно он это делает, взглянем на то, из чего состоит современный полиграф и какие параметры он измеряет.

Термин «детектор лжи» давно и прочно вошёл в обиход. Его любят журналисты, используют в кино и сериалах, он звучит эффектно и обещает простую истину: человек лжёт — прибор это засекает. Однако в действительности всё значительно сложнее. Полиграф не «ловит ложь» напрямую и тем более не читает мысли. Его назначение куда глубже и точнее.

Современное понимание сути полиграфического тестирования основано на выявлении психофизиологических реакций человека на значимую информацию. Если человек эмоционально реагирует на определённые стимулы — например, на вопросы, касающиеся преступления или других скрываемых обстоятельств, — это может свидетельствовать о его причастности, осведомлённости или попытке что-то скрыть.

Физиологические реакции — изменение дыхания, пульса, артериального давления, кожной проводимости — возникают не из-за самой лжи, а из-за психоэмоционального напряжения, связанного с тем, что человек пытается контролировать информацию, которую считает опасной для себя.

Именно поэтому опытные специалисты говорят: «Полиграф фиксирует не ложь, а значимость».

Это означает, что даже в случае, если человек не врёт напрямую, но знает нечто важное о расследуемом событии и пытается это скрыть, полиграф может выявить его эмоциональную реакцию на соответствующие стимулы. Такой подход особенно важен в правоприменительной практике, где цель состоит не просто в разоблачении лжеца, а в установлении причастности, выявлении утаиваемых фактов и уточнении ключевых деталей дела.

Таким образом, полиграф — это не прибор истины, а инструмент анализа скрываемой информации.

Его эффективность зависит не от способности «вычислить ложь», а от грамотности постановки вопросов, корректности процедуры и профессионализма специалиста.

К слову, в ряде стран профессиональные ассоциации и стандарты запрещают использовать термин “lie detector” (англ. — детектор лжи) в официальных документах и выступлениях специалистов. Так, например, в США Американская ассоциация полиграфологов (APA) рекомендует использовать только термин полиграф или полиграфическая проверка, подчёркивая научный характер метода. Подобные ограничения действуют также в Канаде, Великобритании и Австралии, где профессия полиграфолога регулируется, а практика сертифицируется государственными или профессиональными органами. Это не просто вопрос формулировки — за этим стоит стремление избежать ложных ожиданий от метода и подчеркнуть его ограниченность и сложность.

Полиграфическое тестирование основано на взаимосвязи между психологическими процессами и физиологическими реакциями, которые происходят в организме человека в условиях эмоционального напряжения. Главный принцип прост: когда человек скрывает значимую информацию, его организм реагирует на это автоматически — независимо от его воли и сознательных усилий.

В основе этих реакций лежит работа вегетативной (автономной) нервной системы, которая регулирует жизненно важные функции организма и не подчиняется осознанному контролю. Особенно важна симпатическая нервная система, активизирующаяся в моменты стресса, тревоги или опасности. Именно она запускает хорошо известную реакцию «бей или беги», сопровождаемую изменением физиологических параметров:

- учащается сердцебиение;

- повышается артериальное давление;

- изменяется глубина и частота дыхания;

- усиливается потовыделение, особенно на ладонях и пальцах;

- происходит изменение тонуса сосудов кожи, что влияет на её проводимость.

Во время полиграфического тестирования все эти параметры регистрируются с высокой точностью с помощью датчиков, подключённых к телу испытуемого. Эти физиологические показатели могут меняться в ответ на вопросы, содержащие для человека скрытую, значимую или компрометирующую информацию.

Важно понимать: полиграф не определяет ложь напрямую. Он фиксирует физиологические проявления внутреннего напряжения, вызванного психологическими причинами. Если испытуемый волнуется при ответе на определённый вопрос — это может быть сигналом о том, что этот вопрос для него значим, и он пытается что-то скрыть. Но это также может быть связано с другими факторами: страхом ошибки, боязнью наказания, стрессом от самой процедуры.

Поэтому важную роль играет не только техника регистрации, но и методика тестирования — правильно сформулированные вопросы, логика их подачи, наличие контрольных и нейтральных стимулов. Только в комплексе физиологических данных и грамотно выстроенной методики можно сделать обоснованные выводы.

Таким образом, в основе полиграфического тестирования лежат психофизиологические закономерности, присущие каждому человеку. При попытке обмана или сокрытия информации его тело реагирует — даже если он уверен, что контролирует ситуацию. Полиграфолог лишь наблюдает за тем, на какие стимулы организм отвечает тревогой — и делает выводы не о «лжи», а о значимости и эмоциональной вовлечённости.

Полиграф больше не выглядит как набор шлангов и проводов, подключённых к таинственным стрелкам на бумажной ленте. Современный полиграф — это высокотехнологичное устройство, которое позволяет одновременно регистрировать несколько физиологических показателей человека и отображать их в цифровом виде. Сегодня это компактный электронный прибор, внешне напоминающий медицинский регистратор. Он соединяется с компьютером, на котором установлено специальное программное обеспечение, отображающая в реальном времени все физиологические параметры испытуемого в виде особых графиков — полиграмм. Они отражение того, как реагирует тело человека на задаваемые ему вопросы.

К телу испытуемого подключаются датчики. Один — на грудь и живот, он улавливает дыхание. Другой — на пальцы, он фиксирует потоотделение и изменения проводимости кожи. Манжета на руке следит за давлением и пульсом. Есть и такие, что регистрируют микродвижения тела — например, если человек напряг ноги, задержал дыхание или чуть заметно подался вперёд. Всё это — привычные сигналы тела в условиях стресса или внутреннего конфликта.

Каждый из этих сенсоров работает по-своему, но все они объединены в одну систему. Когда человек отвечает на вопрос, полиграф тут же реагирует. Не сам по себе, конечно, — он лишь отражает то, что происходит внутри организма: дыхание сбилось, кожа вспотела, пульс ускорился. Эти сигналы и становятся материалом для анализа.

На экране полиграфолога появляются волны — дыхание, давление, электропроводимость. Некоторые из них остаются ровными, как поверхность спокойного озера. А на других — внезапные всплески, словно кто-то бросил в воду камень. Опытный специалист видит в этом не просто графики — он читает историю эмоционального напряжения, утаивания и внутренней борьбы. Он не ищет ложь, как охотник ищет добычу. Он смотрит: на какие слова организм человека среагировал, какие вопросы оказались значимыми, где возникло непроизвольное волнение.

Современные полиграфы, кстати, могут быть весьма продвинутыми: они записывают и видео, отслеживают мимику, фиксируют даже микродвижения. Но суть остаётся прежней: человеческое тело реагирует на правду и ложь по-разному — и эту разницу можно измерить.

Когда мы слышим о «тесте на полиграфе», у нас в голове всплывает сцена: человек сидит в кресле, к нему подсоединены датчики, звучит вопрос — и где-то там, за спиной, специалист следит за всплесками линий на экране. Но на самом деле процедура полиграфического тестирования — это многослойный процесс, который начинается задолго до подключения к приборам и заканчивается далеко не сразу после того, как испытуемый покинет кабинет.

В правоприменительной практике направление на полиграф может исходить от самых разных структур: следователей, оперативных сотрудников, служб безопасности, кадровых подразделений. Цели тоже различаются: проверка причастности к преступлению, выявление источников утечки информации, проверка благонадёжности кандидата на должность и многое другое.

Но при всех вариантах есть один важный принцип: исследование проводится только добровольно, с письменного согласия испытуемого. Принуждение к полиграфу — нарушение закона и профессиональной этики.

Перед тем как пригласить человека в кабинет, полиграфолог тщательно изучает исходные материалы: фабулу дела, оперативную информацию, показания, документы. Если речь идёт о кадровой проверке — анкетные данные, профессиональные риски, должностные обязанности. Важно понять, какие вопросы будут действительно значимы и на какие темы у испытуемого может быть скрытая информация.

На этом этапе полиграфолог разрабатывает тестовую программу — набор блоков вопросов, каждый из которых имеет определённую цель: выявить наличие информации, установить отношение к событию, оценить реакцию на конкретный эпизод. Здесь важна логика, точность формулировок, нейтральность языка. Хороший вопрос на полиграфе — это не просто фраза, это инструмент для запуска эмоционального резонанса.

Когда человек приходит на тест, процедура начинается не с подключения к датчикам, а с длительной беседы. Полиграфолог подробно объясняет, что будет происходить, какие вопросы будут заданы, как работает прибор и почему он реагирует на физиологические сигналы. Это необходимо не только с точки зрения этики, но и для того, чтобы снизить уровень тревоги, не связанный с содержанием проверки.

Важно, чтобы испытуемый понимал: его не хотят «завалить», цель — разобраться в ситуации. Иногда уже на этом этапе человек неожиданно начинает говорить то, что раньше скрывал.

После беседы человека подключают к датчикам. Проводится калибровка — полиграфолог просит глубоко вдохнуть, задержать дыхание, пошевелить пальцами. Это позволяет убедиться, что прибор работает корректно и человек находится в адекватном состоянии.

Затем начинаются тестовые серии — блоки вопросов с заранее определённой структурой: нейтральные, контрольные, значимые. Между сериями могут быть перерывы. Иногда тест повторяется дважды — для проверки стабильности результатов.

Во время теста полиграфолог не делает выводов и не задаёт уточняющих вопросов. Он молча наблюдает за графиками, следит за качеством сигнала, отмечает подозрительные реакции и пометки для последующего анализа.

После завершения теста начинается самая важная часть — анализ полиграмм. Специалист оценивает, на какие вопросы возникли выраженные реакции, сравнивает их с контрольными и нейтральными, сопоставляет данные между собой и проверяет наличие логических закономерностей.

Оценка может проводиться как визуально, так и с помощью программных алгоритмов. Но окончательное решение всегда принимает человек, учитывая весь контекст: от поведения испытуемого до результатов нескольких тестов.

И только после этого формируется заключение — с описанием методики, характеристикой тестируемого, анализом физиологических реакций и выводами: выявлены ли признаки сокрытия информации, имеются ли реакции, свидетельствующие о значимости определённых тем. Важно подчеркнуть: это не приговор и не доказательство в уголовном смысле, а информационно-аналитическая справка, которая может помочь следствию или кадровой службе.

Полиграфолог — это не просто человек, умеющий нажимать кнопки на приборе и следить за графиками. Это специалист, обладающий знаниями сразу в нескольких областях: психологии, физиологии, права и методологии полиграфического тестирования. Требования к профессиональной подготовке полиграфологов варьируются от страны к стране, но почти везде обязательными являются профильное образование (обычно психологическое или юридическое), специальное обучение в аккредитованных учебных центрах и прохождение сертификации.

В ряде стран — например, в США, Израиле, Канаде, Южной Корее — существуют национальные ассоциации полиграфологов, устанавливающие стандарты обучения, этики и практики. В странах постсоветского пространства также действуют профильные школы и курсы, на которых специалисты осваивают методику тестирования, учатся разрабатывать тесты, анализировать физиологические реакции и формулировать обоснованные выводы. При этом качественная подготовка требует не только теории, но и практики под наблюдением опытных наставников.

Важно подчеркнуть: полиграфолог — это не техник, а специалист по оценке психофизиологических реакций, умеющий интерпретировать их в контексте конкретной жизненной ситуации, юридической задачи и личности испытуемого.

Анекдот:

Полиграфолог пришёл на собеседование.

— Назовите свои сильные стороны.

— Умею распознавать ложь.

— А слабые?

— Не всегда могу сказать об этом вслух — из этических соображений.

Говоря о полиграфе, важно помнить: даже самый современный прибор, напичканный датчиками и софтом, — это всего лишь набор проводов и микросхем, безмолвный свидетель, который сам по себе не скажет ни «да», ни «нет». Истинная ценность — в человеке, который умеет с этим прибором обращаться. Полиграфолог — не просто оператор, это специалист, сочетающий знания из психологии, физиологии и логики допроса. Он — режиссёр спектакля, в котором полиграф всего лишь сценический реквизит.

Грубая аналогия, но представьте скальпель в руках хирурга и в руках случайного прохожего — результат применения вроде бы одного и того же инструмента будет разительно отличаться. Так и здесь: от уровня подготовки, опыта и даже интуиции полиграфолога зависит, получим ли мы осмысленные данные или просто набор линий, скачущих по экрану.

В этом смысле можно сказать, что хороший полиграфолог способен выявить ложь и без прибора, а вот прибор без хорошего специалиста — ничего не выявит вовсе. Именно поэтому опытный полиграфолог ценится порой даже больше, чем сама аппаратура, с которой он работает.

Как только речь заходит о надёжности полиграфа, в комнате ощутимо сгущается воздух. Психологи осторожно пожимают плечами, полиграфологи встают в защитную стойку, а юристы… Юристы недоверчиво хмурятся, как будто кто-то предложил им подбрасывать монетку в зале суда. Почему же отношение к полиграфу такое противоречивое?

Главный аргумент критиков — недостаточная объективность и воспроизводимость результатов. С точки зрения юриспруденции, доказательство должно быть надёжным, проверяемым и лишённым элемента субъективного толкования. А с полиграфом всё обстоит сложнее.

Ведь, в сущности, полиграф не улавливает ложь как таковую — он фиксирует физиологические реакции: пульс, дыхание, потоотделение и т.д. Но почему у испытуемого подскочил пульс на вопрос о краже? Потому что он виноват? Или потому, что боится неудачно пройти проверку, хотя совершенно невиновен? Вот тут и вступает в игру наш главный герой — полиграфолог. Но именно это и делает метод уязвимым в глазах судей и адвокатов: слишком многое зависит от интерпретации.

Вот лишь некоторые факторы, которые могут исказить результаты тестирования:

- Психофизиологическое состояние испытуемого — страх, тревожность, депрессия, повышенная внушаемость.

- Использование психотропных веществ — антидепрессанты, транквилизаторы, алкоголь могут сглаживать реакции.

- Физические состояния — утомление, боли, беременность, гипертония.

- Контртехники — способы умышленного искажения данных, от прикусывания языка до управления дыханием. И да, в интернете этому тоже «учат».

- Ошибки полиграфолога — некорректная подготовка вопросов, неверный подбор методики, необъективная интерпретация.

Исследования надёжности полиграфа проводились неоднократно, но результаты — весьма разнородны. Согласно данным Американской психологической ассоциации (APA)[1], средняя точность полиграфа колеблется в пределах 80–90%, в зависимости от методики, квалификации специалиста и условий тестирования. При этом в более независимых обзорах, включая метаанализ Национальной академии наук США (2003), звучат более сдержанные оценки: примерно 70% достоверности, при этом уровень ложноположительных результатов может достигать 15–20%.[2]

Неудивительно, что суды многих стран отказываются воспринимать полиграф как полноценное доказательство — в США, например, его использование допустимо не во всех штатах и в основном только с согласия обеих сторон. В России результаты полиграфа не имеют юридической силы, но могут быть использованы как дополнительная информация, особенно на этапе расследования.

Хотелось бы привести несколько примеров того, к каким трагическим последствиям для подследственных могут привести судебные ошибки при оценке полиграфических тестов в расследовании уголовных дел.

В 1973 году 18-летний Питер Рейли обнаружил свою мать убитой в их доме в Коннектикуте и немедленно вызвал полицию. Однако вскоре он сам оказался под подозрением. Молодого человека допросили в течение нескольких часов, не разрешив связаться с адвокатом. Под давлением следователей и после «провала» на полиграфе Питер дал признательные показания, в которых уверял, что не помнит момента убийства, но, вероятно, сделал это сам.

Позже стало известно, что у Питера было алиби, подтверждённое временем телефонного звонка — в момент преступления он находился за десятки километров от дома. Признание оказалось результатом суггестивного допроса, а данные полиграфа — ошибочными. Тем не менее, именно «непройденный» тест стал ключевым аргументом обвинения.

Через два года Рейли был оправдан, но настоящего убийцу так и не нашли. А сам Питер до конца жизни оставался активистом против злоупотреблений в системе правосудия.

Еще один интересный пример того, к чему привела судебная ошибка из-за неправильного результата полиграфического тестирования:

Флойд Фэй, по прозвищу «Летун» (Buzz Fay), был осуждён за убийство в штате Огайо в 1978 году. Обвинения строились на показаниях единственного свидетеля и, что особенно важно, на результатах двух тестов на полиграфе, которые Фэй «провалил». Улики против него отсутствовали. Однако суд воспринял полиграфические данные как чуть ли не истину в последней инстанции.

Фэй всегда настаивал на своей невиновности. Но проваленный тест стал его приговором — он получил пожизненное заключение.

Находясь за решёткой, Флойд решил понять, как работает устройство, которое разрушило его жизнь. Он начал изучать принципы полиграфического тестирования, особенно методику контрольных вопросов. И вскоре сам стал почти экспертом.

В камере он собрал «класс» из 27 заключённых, которые, как и он, утверждали, что признались в преступлениях под давлением. Он обучил их, как пройти тест, оставаться спокойным на ключевых вопросах и смещать реакцию на контрольные. После его «занятий» 23 из 27 успешно прошли полиграф, который показал их полную невиновность — несмотря на то, что ранее они признались в содеянном.

Спустя два года настоящий преступник всё же был найден, и дело Фэя пересмотрели. Его оправдали и освободили. После освобождения он стал активным критиком применения полиграфа в уголовной юстиции.

Но трагедии случаются не только тогда, когда за решёткой оказывается невиновный. Бывают и ошибки иного рода — когда настоящий преступник, обладая холодной выдержкой и хорошей подготовкой, без труда проходит полиграфическую проверку. А машина, призванная разоблачать ложь, уверенно «сигналит» об обратном.

Вот один из таких случаев — поистине хрестоматийный.

В 1987 году Гэри Риджуэй, впоследствии ставший известным как «Убийца с Зелёной реки», стал подозреваемым в деле о серии жестоких убийств женщин в штате Вашингтон. Полиция допросила его и отправила на проверку на полиграфе. Он прошёл её. Спокойный пульс, ровное дыхание, никакой заметной физиологической тревоги. Аппарат «решил», что Риджуэй не врёт. Его отпустили.

Он продолжил убивать ещё почти 15 лет.

Когда его арестовали в 2001 году, на основании ДНК-экспертизы, он признался в 49 убийствах, хотя реальные масштабы его преступлений, по некоторым данным, могли быть гораздо шире. Тогда стало ясно: человек, совершивший чудовищные злодеяния, успешно обманул одну из самых мифологизированных технологий расследования.

Гэри Риджуэй стал воплощённым доводом против слепой веры в полиграф. Его случай показал: человек с патологической холодностью, без сострадания и раскаяния, может спокойно пройти тест. Машина не увидит за этим ни вины, ни ужаса — только физиологическую тишину.

Все эти примеры ясно показывают: стопроцентно полагаться на полиграфические проверки нельзя. Да, полиграф может помочь сузить круг подозреваемых, наметить направление для оперативной работы, выявить потенциальную ложь или, напротив, убедиться в искренности рассказа. Но он не может — и не должен — подменять собой полноценное расследование, анализ улик, логику и опыт следователя. И уж тем более он не может быть самостоятельным основанием для вынесения обвинительного приговора. Полиграф — не присяжный, не судья и не истина в последней инстанции. Это лишь вспомогательный инструмент. Не больше.

Когда-то полиграф казался чудом техники — машиной, способной различать правду и ложь по биологическим следам. Но прошло сто лет, а человечество всё ещё спорит: это наука или иллюзия?

Тем временем, на горизонте появляются новые инструменты. Технологии, которые вчера ещё казались фантастикой, сегодня всерьёз рассматриваются как возможные «детекторы лжи будущего».

Уже сегодня ведутся исследования по использованию инфракрасной термографии — тепловизоры способны улавливать неуловимые изменения температуры кожи лица, особенно в зоне вокруг глаз, возникающие при эмоциональном напряжении. Есть данные, что эта методика может показывать изменения даже быстрее, чем традиционные полиграфы.

Другая линия развития — анализ микромимики. Исходя из теории Пола Экмана, мимические реакции человека, особенно кратковременные и непроизвольные, могут указывать на сокрытие правды. Программы уже учатся распознавать эти микродвижения, сравнивая их с базами выражений эмоций. Но и здесь остаются вопросы интерпретации и погрешностей.

Наконец, идут работы с нейрофизиологическими методами: электроэнцефалография (ЭЭГ), функциональная МРТ, определение «памяти узнавания» с помощью стимулов. Есть попытки «читать мысли», выявляя активацию областей мозга при ложных ответах. Однако эти методы сложны, дороги и пока недостаточно точны для практического использования.

На передовой научной фантастики и реальности — искусственный интеллект, которому поручают анализ огромных массивов поведенческих, лингвистических и физиологических данных. Разрабатываются алгоритмы, которые не просто определяют ложь, а пытаются «предсказать намерения».

Создать детектор намерений — мечта и одновременно кошмар: это требует не только понимания реакции человека, но и моделирования его мотивации, контекста, личностных особенностей. Пока это остаётся задачей будущего — и, возможно, не столько технической, сколько этической.

Какими бы совершенными ни становились технологии, решающим остаётся человек. Ни один прибор, ни один алгоритм не заменит опытного следователя, способного понимать нюансы человеческой психики, распознавать ложь не только в словах, но и в смыслах, не только в показателях, но и в мотивах.

Полиграф, как и его возможные «наследники», может быть только вспомогательным инструментом, который облегчает ориентировку, помогает сужать круг подозреваемых, задаёт направление. Но истину ищет не машина. Истину ищет человек!

[1]Polygraph Validity Research. American Psychological Association. https://www.polygraph.org/polygraph_validity_research.php

[2] The Polygraph and Lie Detection. National Research Council.2023.