Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

ОТПЕЧАТКИ МОЗГА

— Это не я, это моя префронтальная кора.

— Понимаю. А кто будет сидеть — вы или она?

Такой диалог когда-то мог бы показаться фантазией сатирика или сценой из театра абсурда. Но сегодня он всё чаще напоминает реальные дискуссии в залах суда, научных конференциях и этических комиссиях. Современная наука уверенно вступает в сферу права, и в первую очередь — через главный орган, определяющий поведение человека, — через мозг.

В XX веке криминалисты искали отпечатки пальцев, обуви, крови. В XXI — мы ищем отпечатки мозга. Не просто улики, а следы нарушенной нейронной архитектуры, неустойчивой эмоциональной регуляции или патологического импульсивного поведения. Стало возможным заглянуть внутрь черепной коробки преступника — и попытаться понять, чем он думал, когда совершал преступление. Или — думал ли вообще.

Новые области научных исследований — нейрокриминология и нейрокриминалистка — объединили достижения нейронаук, психологии и юриспруденции. Они изучают, какие особенности работы мозга могут быть связаны с криминальным поведением, и как это знание можно — или нельзя — применять в юридической практике. Возможно ли заранее распознать склонность к насилию по МРТ? Можно ли оправдать преступника, если его префронтальная кора недоразвита? И кто, в конце концов, несёт ответственность — человек или его мозг?

В этой главе мы поговорим о новых технологиях, научных открытиях и философских дилеммах, стоящих на стыке права и нейронауки. Пристегните ремни: впереди — путешествие по нейросудебной психологии, где за решётку может попасть не тело, а сознание.

Нейрокриминология — это относительно молодое направление на стыке нейронаук, психологии и криминологии, и занимается она самым интригующим вопросом: можно ли заглянуть в мозг человека, чтобы понять, почему он пошёл на преступление? Или даже предсказать, пойдёт ли он на него в будущем?

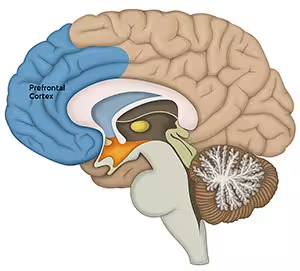

Один из главных объектов внимания — мозг людей, совершивших тяжкие преступления. Учёные исследуют его с помощью методов нейровизуализации — таких как МРТ, функциональная МРТ и компьютерная томография. Они пытаются выяснить, как устроена нейронная архитектура у тех, кто совершает акты насилия, и действительно ли у них есть определённые отличия от нормы. Наиболее часто внимание сосредоточено на таких участках, как префронтальная кора — зона, связанная с контролем импульсов и моральным выбором, миндалевидное тело — центр эмоций и страха, а также на структурах, отвечающих за эмпатию и эмоциональную регуляцию, вроде гиппокампа и поясной извилины.

Но дело не только в «строении». Современные технологии позволяют заглянуть и в «режим работы» мозга. С помощью фМРТ или ЭЭГ исследователи изучают, как мозг реагирует на агрессию, провокации, моральные дилеммы. У некоторых нарушителей закона, например, фиксируют сниженный уровень активности в зонах, отвечающих за самоконтроль, или наоборот — слишком сильный отклик центров, связанных с удовольствием и угрозой. Это может объяснять повышенную импульсивность и трудности с социальными нормами.

Не меньше интерес вызывает и химическая «кухня» мозга. Уровни серотонина, дофамина, кортизола — всё это влияет на эмоциональный фон и поведенческие реакции. Так, дефицит серотонина часто связывают с агрессивностью и неспособностью сдерживать раздражение.

Одно из самых спорных направлений исследования — это попытки использовать нейроданные для предсказания риска девиантного поведения. Могут ли врачи или суды на основе сканов мозга говорить: «этот человек потенциально опасен»? Подобные идеи вызывают тревогу: они ставят под угрозу сам принцип презумпции невиновности, открывая дорогу к стигматизации и нейродетерминизму.

И всё же нейрокриминология уже вышла за пределы лабораторий и уверенно входит в сферу судебной практики. Сегодня нейроданные могут использоваться при решении вопроса о вменяемости, как смягчающее или, напротив, отягчающее обстоятельство, а также для построения программ реабилитации правонарушителей.

А что же тогда такое нейрокриминалистика?

Несмотря на созвучие названий, нейрокриминология и нейрокриминалистика представляют собой два разных направления, которые различаются как по целям, так и по прикладной значимости. Нейрокриминология остаётся научной дисциплиной, стремящейся постичь фундаментальные биологические причины преступного поведения. Её интересует не то, как раскрыть конкретное преступление, а почему в одних людях формируется склонность к насилию, а в других — нет. Она изучает закономерности, выявляет предрасполагающие факторы, исследует мозг преступника в его общем, абстрактном образе.

Нейрокриминалистика же, напротив, ориентирована на практику. Она встраивается непосредственно в уголовно-процессуальную реальность и помогает разобраться в деталях конкретного дела. С её помощью можно оценить, способен ли обвиняемый осознавать свои действия, не симулирует ли он психическое расстройство, говорит ли правду или пытается ввести в заблуждение следствие. Это уже не философский вопрос о природе зла, а вполне прикладной инструмент, используемый следователем, экспертом или судьёй.

Методы, которыми оперирует нейрокриминалистика, во многом заимствованы из арсенала нейронаук: это функциональная магнитно-резонансная томография, электроэнцефалография, регистрация нейронного ответа P300, нейропсихологическое тестирование и интервьюирование. Все эти технологии направлены на то, чтобы получить объективные, нейрофизиологические доказательства в дополнение к уже имеющимся следственным данным.

Разница между двумя дисциплинами не в степени важности, а в направлении взгляда. Если нейрокриминология задаёт вопрос: почему он стал преступником, — то нейрокриминалистика отвечает: был ли он вменяем, когда совершал преступление. Первая строит общую картину, вторая рассматривает конкретный фрагмент. Вместе они дополняют друг друга, формируя новую сферу научного и юридического анализа, где объектом интереса становится не только поступок, но и его нейронная подоплёка.

Истоки этих научных направлений можно проследить уже в XIX веке, когда Чезаре Ломброзо выдвинул идею о врождённом преступнике и попытался связать преступное поведение с особенностями строения черепа. Хотя его теория давно утратила научную ценность, сама идея о биологических основах девиантного поведения положила начало дальнейшим поискам.

В XX веке исследования стали более точными и научно обоснованными. Появление методов нейровизуализации — таких как МРТ и ПЭТ — дало возможность наблюдать за структурой и активностью мозга у людей, склонных к агрессии, импульсивности и преступному поведению. Постепенно складывалась новая область знаний на стыке нейронаук, психологии и криминологии — нейрокриминология.

Нейрокриминалистика же стала формироваться позже, в начале XXI века, как прикладное направление, ориентированное на использование нейронаучных методов в расследовании преступлений. Это включало, например, регистрацию нейрофизиологических реакций во время допросов, анализ мозговых паттернов при оценке достоверности показаний, а также применение технологий, таких как функциональное МРТ, в целях выявления следов воспоминаний, связанных с местом преступления.

Так, из теоретических изысканий и первых попыток понять биологические основы преступного поведения выросли современные дисциплины, опирающиеся на достижения нейронаук и применяющиеся в самых разных сферах правоприменительной практики.

Сегодня нейронауки всё активнее вторгаются в мир юридической практики. Но кто стоит за этим интеллектуальным наступлением? Кто разрабатывает методы, позволяющие заглянуть в мозг подозреваемого, оценить достоверность его слов или понять, на что он был способен в момент преступления? Пора познакомиться с исследователями и открытиями, которые формируют лицо нейроподходов в криминалистике. Некоторые из этих имен уже вошли в историю, другие продолжают бороться за признание, порой вызывая споры и критику.

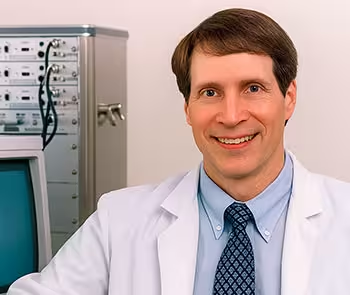

Имя Лоуренса Фарвелла сегодня не столь известно широкой публике, как, скажем, создатели полиграфа, однако именно его работы заложили одну из самых необычных и, возможно, самых перспективных основ в развитии нейрокриминологических методов. В центре его исследований — технология, получившая название Brain Fingerprinting — «отпечаток мозга» или как иногда называют данный метод – «мозговая дактилоскопия». В отличие от полиграфа, который измеряет физиологические реакции организма (потоотделение, пульс, артериальное давление), данный метод основан на регистрации специфической электрической реакции мозга — так называемого P300 и более сложного ответа MERMER (Memory and Encoding-Related Multifaceted Electroencephalographic Response), возникающего, если мозг опознаёт знакомую информацию. Даже если человек ничего не скажет, его мозг может его выдать.

Суть метода проста и гениальна: если человек узнаёт предъявляемый ему стимул (например, подробность, известную только участнику преступления), его мозг реагирует определённым образом — даже если внешне человек остаётся абсолютно невозмутим. Мозг как бы говорит: «Я это знаю», и выдаёт электрический сигнал — «отпечаток», который можно зарегистрировать.

Наиболее известной иллюстрацией использования «мозговой дактилоскопии» Фарвела является изобличение серийного убийцы Джеймса Гриндера.

Джули Хелтон исчезла холодным январским днём 1984 года в Мейконе, штат Миссури. Её искали три дня — и нашли. Мёртвая, изнасилованная, со следами жестокого избиения и ножевым ранением в шею, она лежала на обочине, у железнодорожных путей, как будто кто-то хотел побыстрее забыть, что она когда-то жила. Подозрение почти сразу пало на местного жителя — Джеймса Б. Гриндера, лесоруба с сомнительным прошлым. Но прямых улик не было. Только смутные показания, да и те постоянно менялись: то он «ничего не знает», то вдруг «знает, но не участвовал», а то и вовсе начинает говорить о каких-то сообщниках.

Шли годы. Следствие буксовало. Дело не закрывали, но и продвинуться не могли. Гриндер тем временем уже сидел за другое преступление — и, казалось, мог ускользнуть от правосудия по делу Хелтон навсегда. Пока в 1999 году в расследование не вмешался доктор Лоуренс Фарвелл.

По просьбе шерифа округа Мейкон Роберта Доусона, Фарвелл решил применить свою спорную, но амбициозную технологию — Brain Fingerprinting, «отпечатки мозга». Её суть проста и дерзка одновременно: если человек знает о преступлении то, чего не может знать ни один посторонний — его мозг обязательно выдаст реакцию, даже если губы будут молчать.

Гриндер, уверенный в своей невиновности или просто не до конца понимающий, во что ввязывается, согласился пройти тест. Его усадили перед монитором, подключили к аппарату ЭЭГ, и начали показывать на экране короткие фразы и стимулы: верёвка на запястьях, ножевое ранение в шею, предметы, найденные рядом с телом, конкретное место убийства… Всё это были фрагменты, известные только следствию — и, возможно, убийце. Реакции мозга, как говорит Фарвелл, нельзя притворить. Они происходят быстрее, чем человек успевает себя контролировать.

Мозг Гриндера реагировал. Один за другим стимулы пробивали память, словно луч света, освещающий спрятанное. Статистическая точность — 99,9%. Это не совпадение, не вероятность, не ошибка. Это — знание. Информация о преступлении есть в его голове.

Через несколько дней после теста Гриндер признался: да, он убил Джули Хелтон. Да, изнасиловал. Да, оставил тело там, где его и нашли. В обмен на отказ от смертной казни он получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. И — как это часто бывает после настоящего признания — вскоре добавил: Джули была не единственной. Он признался в ещё трёх убийствах молодых женщин.

Так впервые в истории нейротехнология не просто помогла раскрыть преступление, а заставила замолчавшую память преступника — заговорить. Не через слова, а через импульсы. Не через эмоции, а через молчаливые, мерцающие ответы мозга.

Фарвелл утверждает, что эта технология позволяет не просто выявлять ложь, но распознавать следы знания, то есть информацию, которая действительно хранилась в сознании или подсознании человека. На основе этих исследований он разработал систему, которая якобы позволяет с высокой точностью отличать виновных от невиновных, даже в самых запутанных делах.

Его метод получил как восторженные отклики, так и критические замечания: кто-то видел в этом будущее судебной экспертизы, а кто-то — очередную псевдонаучную технологию.

Критики называли «мозговую дактилоскопию» «нейро-мумбо-юмбо» и сравнивали ее с полиграфом в худшем смысле — мол, точность преувеличена, доказательная база хромает, метод требует сотрудничества испытуемого. Ведь если подозреваемый просто закроет глаза и откажется смотреть на экран, что тогда? Фарвелл парировал: «Снять отпечатки пальцев можно лишь в 1% преступлений, ДНК — ещё реже. А мозг у подозреваемого всегда с собой».

Метод не получил пока массового внедрения — возможно, из-за скепсиса, возможно, из-за отсутствия финансирования. Но Фарвелл продолжает развивать свою технологию. И если когда-нибудь за решётку начнут сажать не только тела, но и нейронные цепи, Фарвелл окажется у истоков этой революции.

Метод Лоуренса Фарвелла, основанный на регистрации характерной мозговой реакции на значимую информацию, произвёл эффект в научных и криминалистических кругах, но долгое время оставался, скорее, предметом научных дискуссий, чем инструментом оперативной практики. Однако его идеи нашли реальное воплощение в других странах — и прежде всего в Объединённых Арабских Эмиратах.

Полиция Дубая стала одним из первых правоохранительных органов в мире, внедривших в оперативную практику метод, основанный на нейрофизиологических принципах, схожих с «мозговой дактилоскопией». Методика получила название «Memory-Print» — «отпечаток памяти». Её суть та же, что и у Фарвелла: мозг хранит следы пережитого, и даже если человек молчит, его память может «говорить».

Как и в разработке Фарвелла, в дубайской методике ключевую роль играет волна P300 — электрический сигнал, возникающий в мозге при узнавании ранее знакомого объекта. Подозреваемому демонстрируют череду изображений: часть из них нейтральные, а часть — напрямую связанные с расследуемым преступлением. Если мозг реагирует специфическим всплеском на «информативные» стимулы, это может указывать на знание обстоятельств, недоступных постороннему. А знание таких деталей — уже повод для более пристального следствия.

Так произошло, например, в одном из громких дел: при расследовании убийства на складе в Дубае полиция сужала круг подозреваемых среди десятков работников. На решающем этапе к делу подключили «Memory-Print». Один из мужчин, при демонстрации фото предполагаемого орудия убийства, выдал характерную P300-реакцию. Позже он дал признательные показания.

«Мы зафиксировали всплеск волн P300, и это стало сигналом: человек узнал предмет, связанный с преступлением», — объяснил судебный психолог и руководитель направления Мухаммад Исса Аль-Хаммади.

Таким образом, технологии, созданные в лабораториях Гарварда и протестированные в Миссури, спустя годы нашли новое дыхание — уже в условиях ближневосточной криминалистики. Идея Фарвелла не просто выжила — она трансформировалась и вошла в полицейскую практику, пройдя путь от спорного изобретения до реального инструмента в руках оперативников.

Конечно, остаются вопросы — прежде всего этического характера. Можно ли считать реакцию мозга доказательством вины? Что, если человек просто видел орудие преступления раньше, но не был участником? Где проходит граница между памятью и приватностью? Пока научное сообщество ищет ответы, правоохранители по всему миру продолжают внедрять нейротехнологии в свою работу. И похоже, что это только начало.

Если и есть человек, чьё имя стало синонимом нейрокриминологии, то это Адриан Рейн — британский нейропсихолог и криминолог, посвятивший десятилетия изучению того, как структура и функции мозга связаны с агрессией, импульсивностью и склонностью к насилию. Он был одним из первых, кто начал использовать технологии нейровизуализации (ПЭТ, МРТ) для анализа мозга людей, совершивших преступления — и не просто использовал, а сделал это убедительно и научно строго.

В 1990-х годах Рейн провёл ставшее знаменитым исследование, в котором сравнил мозговую активность 41 человека, совершившего убийство, с такой же группой «нормальных» участников. Используя позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), он показал, что у убийц наблюдались заметные нарушения активности в префронтальной коре — той самой части мозга, которая отвечает за самоконтроль, принятие решений и моральную оценку поступков. Упрощённо говоря, «тормоза» у этих людей работали плохо.

Но самое интересное — он не остановился на этом. Рейн стал изучать не только уже совершивших преступления, но и тех, кто потенциально может быть к ним склонен. Например, он исследовал мозговую активность подростков с высоким уровнем агрессии, изучал нейронные особенности у людей с антисоциальным расстройством личности, а также выявлял биомаркеры импульсивного поведения.

Рейн также исследовал взаимосвязь между повреждениями мозга в детстве и последующим риском криминального поведения во взрослой жизни. Он показал, что дети с определёнными нейропсихологическими дефицитами, включая задержку развития исполнительных функций и нарушения в работе лимбической системы, гораздо чаще оказываются в поле зрения полиции.

Но особенно интересен случай 2001 года, когда Рейн консультировал одного из адвокатов по делу об убийстве.

В 1999 году в Денвере произошла жестокая трагедия: 24‑летний Донта Пейдж совершил разбойное нападение на Пейтон Тутилл — студентку, волонтёра и активистку — изнасиловал её и убил ножом. Его признали виновным в умышленном убийстве первой степени — и он мог оказаться на скамье смертников.

Защита обратилась к профессору Адриану Рейну. Рейн провёл ПЭТ‑сканирование мозга Пейджа и обнаружил сниженную активность в вентральной префронтальной коре — области, управляющей самоконтролем, эмоциональной регуляцией и способностью признавать последствия своих действий. Также учитывались тяжелое детство Пейджа: многократное физическое и сексуальное насилие, травмы головы, плохое питание, отсутствие поддержки и образования, воздействие свинца и семейная история психических заболеваний. Эта мультифакторная модель объясняла: если сочетание биологических и социальных факторов серьёзно ограничивало способность к самоконтролю — то смертная казнь может быть слишком жёсткой и несправедливой мерой.

Трое судей пришли к мнению, что тяжесть факторов фактически смягчает уголовную ответственность Пейджа: смертную казнь заменили пожизненным заключением. Этот прецедент стал важнейшим примером судебного признания нейробиологических и социально-бιοологических аргументов как смягчающих обстоятельств.

Впоследствии случай Пейджа стал важной иллюстрацией возможности биосоциального подхода: комбинации нейроанатомических отклонений и тяжелых жизненных условий, которые вместе могут снижать степень ответственности. Рейн подчёркивает: это не оправдания, а понимание причин, по которым человеку сложно «не совершать» поступки, даже если он имел возможность выбора.

Это стало одним из первых прецедентов использования нейровизуализации как элемента стратегии защиты в суде. С тех пор такие примеры участились — особенно в США, где адвокаты всё чаще прибегают к научным аргументам из области нейропсихологии, чтобы смягчить приговор или повлиять на квалификацию деяния.

Однако идеи Адриана Рейна не только открыли новые горизонты, но и вызвали бурные споры. Один из ключевых вопросов, который до сих пор волнует и ученых, и юристов, и общественность: если склонность к насилию частично обусловлена особенностями мозга, то несет ли человек полную ответственность за свои действия?

Именно Рейн одним из первых начал утверждать: «Некоторые люди рождаются с мозгом, который делает их более уязвимыми к совершению преступлений». Он не оправдывает насильников или убийц, но предлагает более сложный взгляд на феномен преступности. Его аргументы подкреплены не философией, а десятками нейропсихологических исследований.

В качестве примера он нередко приводит случай 40-летнего мужчины, у которого внезапно появилось патологическое влечение к детям. Его поведение изменилось, он стал импульсивным и агрессивным. Врачами была выявлена опухоль в лобной доле мозга. После ее удаления симптомы исчезли, а через год — с ростом новой опухоли — вернулись. Этот случай стал широко обсуждаемым как иллюстрация: иногда преступное поведение имеет четко выявленную биологическую причину.

Такие примеры порождают важные юридические вопросы. Например:

- Можно ли ссылаться на строение мозга как на смягчающее обстоятельство в суде?

- Следует ли различать наказание и лечение?

- Кто несет ответственность — человек или его «аномальный мозг»?

На эти вопросы пока нет универсального ответа. Но в судах США и Европы уже не раз использовались результаты МРТ и данные о нейропсихиатрических отклонениях в качестве аргумента при защите. В некоторых делах суд смягчал приговор, признавая, что обвиняемый имел пониженную способность к самоконтролю из-за особенностей функционирования его префронтальной коры.

Сам Рейн выступает за двойственный подход: с одной стороны — понимание и профилактика, с другой — признание того, что общество имеет право защищаться. «Биология — это не судьба, — говорит он. — Но она — один из факторов, который нельзя игнорировать».

Рейн — не просто учёный, он ещё и популяризатор. В своей книге The Anatomy of Violence («Анатомия насилия») он открыто поднимает сложные, порой неудобные вопросы: можно ли заранее выявлять склонных к преступлениям? Не приведёт ли это к новой форме дискриминации? И как нам быть этичными, если мы начинаем всё больше понимать биологическую подоплёку зла?

Ещё один яркий эпизод — это программа профилактики насильственного поведения у подростков, реализованная в Китае с участием Рейна. Он предложил проводить простое вмешательство: ежедневный приём добавок с омега-3 жирными кислотами. Исследования показали, что это снижает уровень агрессии у детей с повышенной импульсивностью. Программа показала обнадёживающие результаты, и теперь её элементы адаптируют в США и Великобритании.

Рейн не устаёт подчёркивать, что нейробиология не оправдывает преступления — но помогает лучше понимать их истоки. Он предлагает не клеймить, а изучать, чтобы на раннем этапе вмешиваться и корректировать траекторию жизни людей, у которых есть предрасположенность к асоциальному поведению. Его исследования показывает, что в криминологии 21 века без нейронаук уже не обойтись.

Вопрос, который всё чаще звучит в судах, университетах и лабораториях, звучит просто, но тревожно: если человек совершает преступление потому, что у него так устроен мозг — кто виноват? Он или его нейроны?

Если человек не контролирует свои импульсы из-за врождённой или приобретённой аномалии мозга, можно ли считать его полностью ответственным за преступление? Или он жертва своей нейрофизиологии?

Юридическая система традиционно исходит из презумпции свободы воли — человек может и должен осознавать, что делает. Но нейронаука подтачивает это основание. В деле Донта Пейджа суд признал аргументы нейробиолога смягчающим фактором, и он был приговорён к пожизненному заключению, а не к смертной казни. Это дело стало поворотным: впервые нейробиологические данные столь явно повлияли на судебное решение.

Но если допустить в суд данные МРТ, сканы мозга и генетические тесты как доказательства склонности к насилию, не станет ли это оружием в руках хорошего адвоката или опасного манипулятора? Не приведёт ли это к подмене моральной оценки технической экспертизой?

Существует риск, что общество будет видеть в человеке не личность, способную к выбору, а некое «биологическое устройство», сбой которого объясняет всё. Такой подход — нейродетерминизм — может стать новым видом стигматизации. Клеймо «аномального мозга» может закрепиться за человеком на всю жизнь, даже если он не совершал преступлений, но, скажем, имел «неблагоприятный» МРТ-снимок. Вопрос: допустимо ли использовать такие данные в превентивных целях, например, для «выявления будущих преступников»?

В 2011 году Американская ассоциация юристов (ABA) опубликовала доклад, в котором признала, что нейронаука может улучшить понимание поведения обвиняемых, но при этом предупредила об опасности злоупотреблений, переоценки данных и «псевдонаучной риторики» в суде.

Суды по-разному относятся к нейронаучным аргументам. В США они чаще принимаются как смягчающее обстоятельство. В других странах, например в Великобритании, они требуют строгой научной верификации. К тому же сами данные могут быть интерпретированы неоднозначно — ведь наличие аномалии в мозге ещё не означает наличия преступного намерения.

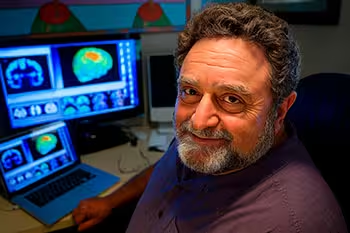

Удивительным примером, подтверждающим данный тезис, служит судьба известного американского нейробиолога Джеймса Фэллона, профессора Калифорнийского университета. Он много лет исследовал нейрофизиологические особенности мозга серийных убийц и психопатов. Работая с фМРТ-снимками преступников, он разработал профиль «мозга психопата»: у таких людей снижена активность в орбитофронтальной коре и миндалевидном теле — структурах, отвечающих за контроль импульсов, сопереживание и принятие моральных решений.

Но его жизнь буквально перевернула беседа со своей мамой, которая решила рассказать сыну о его родословной. Оказывается, что среди его предков по линии отца, известных до XVII века, было как минимум семь убийц. Это известие буквально шокировало Фэллона. Он решил просканировать свой собственный мозг и обнаружил, что он имеет все признаки мозга закоренелого психопата. Та же самая проблема недоразвитости орбитофронтальной коры и в силу этого слабая связь с миндалевидным телом. Картинка очень напоминала снимок мозга одного из серийных убийц.

Фэллон начал пересматривать собственную жизнь. Он вспоминал, как в юности был настоящим сорвиголовой: устраивал самодельные взрывы, угонял машины, втягивал друзей в рискованные авантюры. Нарциссизм, холодность, эмоциональное отчуждение — всё это, по его словам, присутствовало. Но одновременно рядом с ним всегда были любящие близкие, стабильная среда, возможность самореализации в науке.

Он никогда не совершал преступлений. Более того, он построил успешную академическую карьеру, обзавёлся семьёй и детьми. Однако, по его собственному признанию, только после обнаружения этих особенностей он стал осознанно «корректировать» своё поведение, чтобы быть более чутким и этичным в общении с близкими.

Этот случай стал яркой иллюстрацией принципа, который сам Фэллон затем популяризировал: нейробиология не предопределяет поведение, но задаёт его «тональность» — а финальную мелодию играет среда, воспитание и собственный выбор. По сути, он стал живым контраргументом против нейродетерминизма.

Нейропсихологические исследования уже сегодня становятся частью арсенала криминалистики и судебной практики. Однако за горизонтом — ещё более глубокие и амбициозные проекты, которые обещают изменить сам подход к пониманию преступности и борьбе с ней.

Нейропрофилирование и профилактика. Один из главных векторов — разработка нейропрофилей, позволяющих с высокой точностью выявлять риски девиантного поведения на ранних этапах. Например, если у человека обнаруживаются определённые нейропсихологические маркеры, можно построить индивидуальные профилактические стратегии: от работы с импульсивностью до повышения уровня эмпатии. Сама идея звучит амбивалентно — на стыке заботы и тотального контроля. Но при соблюдении этических стандартов она может стать мощным инструментом социальной профилактики, направленным не на наказание, а на предотвращение срывов.

Нейропластичность и возможности реабилитации. Раньше считалось, что мозг взрослого человека практически неизменен. Но открытия последних десятилетий доказали: мозг пластичен, способен к перестройке и обучению даже в зрелом возрасте. Это означает, что нейропсихологические особенности, ранее считавшиеся фатальными, могут быть частично скорректированы с помощью когнитивной терапии, медикаментов, нейрообратной связи (нейрофидбека) и других вмешательств. Потенциал для восстановления и ресоциализации — не миф, а научно обоснованная реальность.

Искусственный интеллект и предсказательная криминология. Системы ИИ всё активнее используются в оценке криминогенных рисков. Программы, обученные на больших массивах судебных данных, уже сейчас умеют прогнозировать вероятность повторного правонарушения, классифицировать типы агрессии, анализировать речевые и поведенческие признаки в ходе допросов. Возникает идея создания гибридной модели: мозг человека + искусственный интеллект = система предсказательной юстиции. Это открывает путь к более точным, индивидуализированным мерам воздействия. Но требует и строгих ограничений, чтобы такие технологии не стали инструментом дискриминации или репрессий.

Завершая разговор об «отпечатках мозга», невозможно не отметить: современные достижения нейронаук открывают перед юридической психологией новые горизонты — от более точной диагностики расстройств до глубинного понимания мотивов преступного поведения. Но чем ближе мы подходим к разгадке природы человеческой жестокости, тем отчетливее звучит предостережение: ни один снимок мозга не заменит морального выбора, ни одна аномалия не отменяет человеческой ответственности. Путь от томографа к справедливому приговору требует не только знаний, но и мудрости — а значит, будущее этой области будет зависеть не столько от машин, сколько от нас самих.