Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

КОГДА ПОДВОДИТ ПАМЯТЬ

— Абсолютно! Я его запомнил на всю жизнь!

— А что вы делали во время ограбления?

— Лежал на полу лицом вниз.

Этот анекдот звучит как выдумка… но он вполне мог бы быть стенограммой настоящего судебного заседания. Ведь уверенность свидетеля вовсе не гарантирует точности его воспоминаний. Более того — именно самые искренние и убеждённые очевидцы нередко ошибаются. Не потому, что хотят обмануть, а потому что так устроена наша память.

В судебной практике свидетельские показания традиционно считаются одним из важнейших источников доказательств. Но ещё в XIX веке учёные начали задаваться тревожным вопросом: насколько можно доверять человеческой памяти? Ведь в отличие от видеокамеры, мозг не просто записывает события — он их интерпретирует, фильтрует, дополняет, забывает, а иногда и вовсе переписывает заново. Особенно — если событие было пугающим, неожиданным, происходило в стрессовой обстановке, а сам человек не был готов к роли «наблюдателя».

Этой теме уже почти два века, и изучают её, что называется, с огоньком. В буквальном смысле.

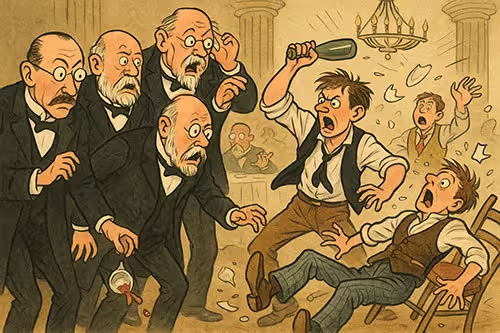

Один из самых впечатляющих экспериментов на эту тему состоялся в самом начале XX века — на одном из конгрессов, посвящённых психологии свидетельских показаний. Мероприятие проходило в парадном зале престижного ресторана, собрались лучшие умы того времени — профессора, судьи, психиатры, криминалисты, следователи. Люди, казалось бы, знающие о человеческой памяти всё.

Собравшиеся чинно обсуждали, как важно правильно оценивать показания очевидцев, когда вдруг… в зал ворвалась шумная и явно нетрезвая компания. Слово за слово — и началась драка. Кто-то кого-то ударил бутылкой, кто-то кричал, кто-то падал. Послышался звон разбитой посуды. Раздались выстрелы — зал замер. Через мгновение появились полицейские и начали опрашивать свидетелей происшествия.

И вот тут наступил главный сюрприз.

Председатель конгресса попросил всех отложить бокалы с минералкой и объявил, что… всё происходящее было театрализованной постановкой. А «хулиганы» — нанятые актёры. Эксперимент был задуман, чтобы наглядно продемонстрировать: насколько точны будут показания очевидцев, если те сами специалисты в области психологии памяти?

Ответ: не точны. Совсем.

Один уверенно заявил, что видел ружьё. Другой поклялся, что преступник стрелял из пистолета. Третий утверждал, что оружия вообще не было, просто кто-то кого-то ударил бутылкой по голове. Показания разнились в описании количества участников, их внешности, последовательности событий и даже — цвета скатертей. Некоторые запомнили, что преступники были в масках. Хотя никаких масок не было.

Так что, если уж знатоки психологии человеческой памяти теряются в деталях, что говорить о простом человеке, которого застали врасплох в стрессовой ситуации? Этот эксперимент стал классикой, и с тех пор на психологических конгрессах чашку кофе принято держать двумя руками — мало ли что.

Так почему мы так легко забываем детали? Почему со временем уверенность в ложных воспоминаниях только крепнет? Какие ошибки чаще всего делают свидетели? Почему хорошо поставленный вопрос может изменить само содержание воспоминания?

В этой главе мы разберём, как работает память, какие этапы она проходит — от восприятия события до воспроизведения на допросе. Мы поговорим о факторах, которые помогают запомнить, и тех, что искажают или разрушают информацию. И, наконец, обсудим, почему проблема свидетельской памяти — это не просто теоретический интерес психологов, а один из ключевых вызовов для справедливого правосудия.

Память часто сравнивают с видеокамерой, которая якобы записывает всё, что мы видим и слышим. Однако если бы свидетели действительно могли воспроизводить события с такой точностью, работа следователя была бы гораздо проще. Увы, наша память — это не архив, а скорее мастерская, где воспоминания создаются, редактируются, а порой и фантазируются заново. Чтобы понять, почему свидетели ошибаются, нужно рассмотреть, как вообще работает память. Условно процесс делится на три этапа: кодирование (запоминание), сохранение и воспроизведение.

Кодирование: момент, когда всё начинается. Представьте: человек идёт по улице, и вдруг прямо перед ним — ограбление. Кто-то вырывает сумку у прохожей и убегает. Всё длится считанные секунды. Именно в этот момент мозг начинает кодировать информацию — то есть превращать ощущения в то, что потом может сохраниться как воспоминание.

Казалось бы, очевидец всё видит своими глазами. Но реальность сложнее. Во-первых, внимание избирательно. Мы замечаем то, что ярко, неожиданно или имеет для нас значение. Всё остальное — фон. Если человек сосредоточен на своём телефоне или мысленно решает рабочую задачу, он может и не заметить лицо грабителя, зато прекрасно запомнит, что тот был в красной куртке — просто потому, что цвет бросился в глаза.

Во-вторых, эмоции могут сыграть двойственную роль. Лёгкий испуг может даже улучшить запоминание — мозг «включает запись» в опасной ситуации. Но если стресс слишком силён, возникает эффект «туннельного зрения»: человек фокусируется на одном объекте (например, на оружии) и перестаёт замечать всё остальное. Это и есть причина, почему так много свидетелей помнят «пистолет в руке», но не могут описать лицо нападавшего.

Наконец, на этапе кодирования могут вмешаться предвзятые ожидания. Если человек, скажем, услышал перед этим, что в районе орудует «грузный мужчина в чёрном», мозг может бессознательно «достроить» образ — даже если на деле преступник был худощав и в сером.

Сохранение: между тем, что было, и тем, что стало. Допустим, информация закодирована. Что дальше? Её нужно сохранить — в краткосрочной или долговременной памяти. И вот тут начинается самая интересная часть: воспоминание не просто хранится, как файл на флешке. Оно живёт, меняется и зависит от контекста.

Чем дольше проходит времени, тем сильнее воспоминание подвержено искажению. Детали стираются, путаются, «заполняются» другими впечатлениями. Особенно это происходит, если человек обсуждает событие с другими: он может «впитать» чужие слова, интонации, оценки — и даже не заметить, как его собственная версия начала меняться.

Пример: после инцидента очевидец читает в интернете, что у грабителя была татуировка. Сам он её не видел — но теперь, по прошествии дней, уже «уверен», что татуировка была. Так работает эффект дезинформации.

Влияние может быть не только внешним. Наш мозг сам по себе стремится к целостности: он не выносит «дыр» в истории. Поэтому если в воспоминании чего-то не хватает — он может просто придумать недостающий фрагмент, чтобы картинка была логичной. Это не обман — это естественная работа психики, и потому она особенно коварна.

Воспроизведение: когда память выходит на допрос. И вот наступает кульминация — воспроизведение. Свидетель приходит на допрос, на очную ставку, в зал суда. Он вспоминает. Или — как ему кажется — вспоминает.

На этом этапе в игру снова вступают эмоции, социальное давление и... формулировки вопросов. Один и тот же факт можно подать по-разному:

— «Вы видели, как он угрожал женщине?»

— «Вы заметили, что происходило между мужчиной и женщиной?»

Первый вопрос подсказывает ответ. Он уже содержит обвинительный подтекст. И если у свидетеля есть сомнения — он может им не доверять, ведь «следователь, наверное, знает больше». Это и есть внушение через вопрос, один из самых мощных факторов искажения.

Кроме того, во время воспроизведения в ход идёт не только то, что человек действительно запомнил, но и то, что он считает уместным сказать. Он может опустить детали, которые кажутся ему незначительными, или наоборот — добавить то, что, по его мнению, важно для «картины преступления». Это может быть сделано с самыми честными намерениями — но правда при этом теряется.

Таким образом, от момента восприятия до момента воспроизведения проходит длинный путь — с множеством ловушек и искажений. Память свидетеля — не фотография и не диктофон. Это сложный, изменчивый процесс, на который влияет всё: свет, шум, стресс, слова следователя, новости в интернете и даже собственные убеждения. Чтобы понять, как работает правосудие, нужно сначала понять, как работает память. А она — гораздо менее надёжна, чем нам хотелось бы думать.

Есть целый ряд факторов, которые влияют на запоминание события свидетелями.

Память свидетеля — не видеокамера. Она не фиксирует каждую деталь происходящего, не воспроизводит всё в точности и не сохраняет события в «оригинале». На то, что человек в итоге вспомнит (или забудет), влияет множество факторов. Иногда достаточно одного — и воспоминание уже искажено. Давайте рассмотрим ключевые из них.

Эмоции (стресс, страх, паника). Когда что-то страшное или неожиданное происходит — стрельба, нападение, авария — человеческий мозг мгновенно переходит в режим тревоги. Это «режим выживания»: сердце колотится, зрачки расширяются, дыхание сбивается, кровь приливает к мышцам. Всё это отлично, если надо убегать. Но плохо, если нужно что-то запомнить.

Сильный стресс ухудшает работу гиппокампа — той самой области мозга, которая отвечает за формирование новых воспоминаний. Парадоксально, но чем более эмоционально насыщенным было событие, тем больше шансов, что оно будет запомнено фрагментарно или искажённо.

Есть феномен, который называют «оружейным фокусом»: если человек видит оружие, его внимание и, соответственно, память концентрируются на нём, а всё остальное — лицо нападавшего, одежда, обстоятельства — ускользает.

Пример? Свидетель может сказать: «Он держал пистолет!» — и быть на 100% уверен. А вот описать лицо злоумышленника — нет. Хотя видел его в упор.

Условия восприятия: освещение, расстояние, продолжительность. Попробуйте-ка вспомнить, как выглядел прохожий, мимо которого вы шли в сумерках и несли пакеты. Даже если в этот момент он что-то закричал или запнулся. Увидели? Вряд ли.

Низкое освещение, дождь, дым, движение — всё это ухудшает восприятие. То же самое и с расстоянием: если событие происходило в десяти метрах — одно дело, а если в пятидесяти — совершенно другое. Подозреваемый в пятидесяти метрах легко может «превратиться» в другого в показаниях.

А теперь добавим временной фактор. Сколько длилось само событие? Секунду? Пять? Полминуты? Для психики это почти ничего. Часто свидетели считают, что всё длилось дольше, чем на самом деле — потому что эмоции растягивают субъективное восприятие времени. И они искренне уверены, что у них было «достаточно времени всё рассмотреть». Но это не так.

Уровень внимания: что человек реально заметил. Один человек идёт по улице, глядя под ноги. Другой смотрит в экран телефона. Третий ведёт разговор по гарнитуре. Четвёртый думает о том, как не опоздать на встречу. А потом все четверо внезапно становятся свидетелями грабежа.

Вот вопрос: они видели или они были рядом?

Мозг очень избирателен: он «замечает» только то, на чём концентрируется внимание. Всё остальное — вне фокуса. Даже если глаза смотрели в нужную сторону. Именно поэтому при допросах часто слышится: «Я вроде бы видел… но не могу точно сказать». Или: «Я вообще не обратил внимания на лицо».

Нельзя запомнить то, на что не обращал внимания.

Предвзятые ожидания. Если человек ожидает увидеть что-то, то его мозг часто дорисовывает именно это. И он будет в этом уверен.

Представим, что в районе недавно произошло несколько нападений — СМИ трубят, люди напуганы. Человек идёт по тёмной улице, видит фигуру в капюшоне, слышит, как кто-то громко разговаривает — и пугается. А потом узнаёт, что нападение и правда произошло в этом районе. Его показания будут окрашены ожиданием опасности. Он может «вспомнить», что видел нож — хотя, возможно, его не было.

Этот феномен — когнитивная предустановка: то, что мы ожидаем, влияет на то, что мы «вспоминаем». Даже если этого не было.

Индивидуальные особенности: возраст, когнитивные способности, утомлённость. Нельзя требовать одинаковой точности от пятилетнего ребёнка и от взрослого. Или от уставшего прохожего, возвращающегося после ночной смены, и от человека, находящегося в ресурсе. Каждый человек воспринимает и запоминает события по-своему.

Возраст играет большую роль. Дети чаще запоминают эмоции, а не факты, и склонны к фантазированию. Пожилые люди могут лучше помнить давние события, чем свежие. А человек с нарушением внимания или в состоянии усталости может вообще «пропустить» половину происходящего.

Также важны личностные черты: тревожные люди склонны к катастрофизации и могут «усугубить» в памяти события; уверенные в себе — наоборот, «сгладить» углы.

Каждое воспоминание — не архивная запись, а хрупкая реконструкция. И чем больше факторов влияет на человека в момент происшествия — тем менее надёжным будет это воспоминание. Поэтому, когда вы слышите: «Я точно помню!» — уточните, что именно он помнит, в каких условиях это произошло, и что он тогда чувствовал. Именно эти детали порой важнее, чем слова.

Несмотря на почти двухвековую историю изучения памяти свидетелей, этот вопрос по-прежнему остаётся в центре внимания учёных. Одна из самых влиятельных фигур в этой области — американский психолог Элизабет Лофтус. Её исследования оказали революционное влияние на понимание того, как формируется, искажается и реконструируется память очевидцев.

Лофтус начала свои эксперименты в 1970-х годах, и уже тогда её работы произвели эффект разорвавшейся бомбы — как в научном мире, так и в юридической практике. Она поставила перед собой, казалось бы, парадоксальную цель: доказать, что человеческая память легко поддаётся искажению и может быть «переписана» даже при добросовестных усилиях вспомнить правду.

Один из её самых известных экспериментов связан с показом участникам видеозаписи автомобильной аварии. После просмотра испытуемым задавали вопрос: «С какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга?»

Для разных групп использовались разные глаголы: столкнулись, ударились, врезались, разбились, вмялись и т.п.

Результат оказался поразительным: те, кому был задан вопрос с более эмоционально заряженным глаголом, называли значительно более высокую скорость. А через неделю, когда у участников спрашивали, «видели ли они разбитое стекло», — многие утверждали, что да, хотя на видео никакого стекла не было. Причина — влияние формулировки вопроса на воспоминания. Так родилось понятие эффекта дезинформации.

Лофтус пошла ещё дальше — и показала, что можно внедрить в сознание человека ложное воспоминание о событии, которого никогда не происходило. Один из её самых известных экспериментов получил название «Потерянный в торговом центре». Испытуемым рассказывали четыре истории из их детства — три были правдивыми (со слов родственников), а одна вымышленной: будто бы в детстве человек потерялся в торговом центре. Через несколько сеансов многие участники начинали вспоминать подробности вымышленного эпизода — кто нашёл их, как они чувствовали себя, какие витрины видели и т.д.

Эти эксперименты показали не просто уязвимость памяти — они продемонстрировали, что память может быть сконструирована заново под воздействием внешних внушений, особенно если человек доверяет источнику информации.

Ложная память — это феномен, при котором человек с уверенностью вспоминает события, которые на самом деле не происходили, или вспоминает реальные события с серьезными искажениями. Важно подчеркнуть: человек не лжет. Он действительно уверен, что его воспоминания точны, даже если они полностью ошибочны.

Этот феномен получил широкое научное подтверждение благодаря экспериментам Элизабет Лофтус, а также ряду громких судебных дел, в которых ложно «вспомненные» события привели к обвинениям и приговорам.

Вот лишь один из таких примеров, который стал переломным моментом в юридической карьере Лофтус:

Стив Титус, успешный бизнесмен из штата Вашингтон, был обвинён в изнасиловании. Жертва опознала его на опознании — с полной уверенностью. И это несмотря на то, что Титус лишь отдалённо напоминал преступника, а объективных доказательств вины не было.

Лофтус изучила дело и пришла к выводу, что на женщину было неосознанно оказано давление: изначально она говорила, что «он похож», а к моменту суда уже уверенно заявляла: «Это он». Её память изменилась под влиянием повторных допросов и утверждений следователей.

Лофтус выступила на суде в качестве эксперта и объяснила присяжным, как работает эффект дезинформации и как формируется ложная уверенность. К сожалению, Титуса всё же признали виновным. Его оправдали только позже — когда настоящий преступник признался. А через несколько дней Титус скончался от сердечного приступа… Сердце не выдержало всех этих переживаний.

Как же формируется ложная память?

Внушение и поствнушение. После события человек может получить дезинформирующую информацию — из СМИ, от других свидетелей, от следователя или даже из неосторожного вопроса. Например:

«Вы видели, как мужчина с ножом подбежал к жертве?» — вопрос внушает наличие ножа, даже если его не было.

Повторные допросы. При многократных допросах люди начинают реконструировать свои воспоминания, подгоняя их под ожидания следователя. С каждым разом ложная информация может укрепляться в памяти.

Социальное давление. Особенно у детей: если взрослые настойчиво утверждают, что что-то произошло, ребёнок может «вспомнить» это, чтобы соответствовать ожиданиям.

Эмоциональная окрашенность. Эмоционально насыщенные события, особенно травматичные, не только не способствуют точному запоминанию, но и делают воспоминания более подверженными искажениям. Парадоксально, но люди зачастую увереннее в ложных воспоминаниях, если они эмоционально заряжены.

Ложные воспоминания не просто академический интерес. Они — причина сотен судебных ошибок.

В ряде дел, особенно связанных с сексуальными домогательствами в детстве, свидетельские показания основывались на «вспомненных» спустя годы событиях, зачастую под влиянием терапевтов или давления окружения. Позже выяснялось, что такие воспоминания не имели подтверждений или противоречили другим фактам.

Благодаря деятельности проекта Innocence Project (проект «Невиновность», занимающийся оправданием несправедливо осужденных), в США было пересмотрено более 375 дел, в которых ДНК-доказательства опровергли обвинения. При этом в 69% случаев основным доказательством были именно ошибочные показания очевидцев.

Работы Лофтус стали ключевыми в борьбе против излишнего доверия к показаниям свидетелей. Она не устаёт повторять: «Мы можем помнить события, которые не происходили, и быть уверенными в них». Это заявление звучит особенно остро в залах суда, где судьбы людей могут зависеть от воспоминаний одного-единственного очевидца.

Почему это важно?

Юридическая система традиционно доверяет свидетелям. Считается, что «я видел своими глазами» — это надёжное доказательство. Однако когнитивная психология доказывает обратное:

- память — не видеозапись, а реконструкция,

- свидетели могут быть искренни, но глубоко неправы,

- даже судьи и присяжные подвержены ложным представлениям о надёжности воспоминаний.

Работы Элизабет Лофтус произвели настоящий переворот в судебной практике США. Благодаря её научным открытиям суды стали относиться к свидетельским показаниям с гораздо большей осторожностью, понимая, что человеческая память не является идеальной видеокамерой. Это осознание привело к пересмотру десятков уголовных дел, где обвинительные приговоры строились исключительно на воспоминаниях очевидцев. Чтобы избежать судебных ошибок, юристам, судьям и сотрудникам полиции начали преподавать основы когнитивной психологии — науки о том, как устроено мышление и как легко память может быть подвержена искажениям. В практику допросов постепенно вошла новая техника — когнитивное интервью. Это щадящий, ненавязчивый способ опроса, целью которого становится не получение нужного ответа, а восстановление воспоминаний с максимальной точностью, без навязывания деталей и подсказок.

Память человека — это не архив, а живой, подвижный процесс. Мы не просто храним события — мы их каждый раз воссоздаём заново. Поэтому память может быть неточной, изменчивой и уязвимой перед влиянием извне.

Помимо описанных выше эффектов, выявленных в работах Лофтус, психологи выделяют и другие важные механизмы искажения памяти — особенно значимые в юридической практике.

Интерференция: когда воспоминания мешают друг другу. Интерференция — это эффект наложения, при котором воспоминания начинают путаться. Существует два основных вида:

Проактивная интерференция: ранее усвоенная информация мешает запомнить новую. Например, если человек много лет припарковал машину в одном месте, то может машинально идти туда, даже если в день происшествия она стояла в другом дворе.

Ретроактивная интерференция: напротив, новая информация искажает старую. Если свидетелю спустя время показывают фотографии подозреваемых, он может спутать лицо настоящего преступника с кем-то из этих снимков — потому что свежая визуальная информация «переписывает» первоначальное воспоминание.

Внушение: сила чужих слов. Один из самых опасных факторов в допросах — это внушение. Оно может быть намеренным или случайным. Порой достаточно задать вопрос с подводкой: «Вы видели, как он достал нож?», чтобы в памяти свидетеля появился этот нож — даже если его не было. Работы Элизабет Лофтус убедительно показали, что даже несколько неосторожных фраз способны «вживить» в память человека совершенно ложные детали. Особенно внушаемы дети и люди в состоянии стресса. Не случайно суды в некоторых странах требуют от следователей использовать нейтральные формулировки и фиксировать каждое слово допроса на видео.

Конструктивная природа памяти: мозг достраивает сам. Мы никогда не храним воспоминания в виде фильма — мы помним отрывки, фрагменты, ключевые детали. Всё остальное мозг «достраивает» логически. Этот механизм — настоящая находка эволюции: он позволяет быстро ориентироваться в неполной информации. Но в юридическом контексте он может быть опасен. Например, если человек увидел тёмную фигуру и услышал крик — он может «вспомнить» нож в руке или лицо нападающего, основываясь на догадках и ожиданиях, а не на реальном восприятии.

Забывание и ретроактивные искажения: память не вечна. Со временем все воспоминания тускнеют. Это естественный процесс, называемый забыванием. Но что особенно важно — в ходе этого процесса сохраняется не только информация, но и ошибки. И чем больше времени прошло, тем выше вероятность ретроактивных искажений — когда позднее воспринятая информация (например, новостной репортаж или разговор с другим свидетелем) изменяет или подменяет изначальные воспоминания. Поэтому в расследованиях особое значение придаётся первым допросам: именно они могут зафиксировать информацию до её искажения.

Все вышеперечисленные механизмы искажения памяти показывают, насколько ненадёжным может быть человеческое воспоминание, особенно в условиях допроса, судебного разбирательства или общественного давления. Ошибки свидетелей могут иметь разрушительные последствия: ложные обвинения, судебные ошибки, подорванные судьбы. Однако это вовсе не означает, что правосудие обречено блуждать во тьме догадок. Современная юридическая психология не только фиксирует проблемы, но и предлагает эффективные способы их преодоления. Так что же можно сделать, чтобы сохранить достоверность показаний и минимизировать риски судебных ошибок?

Когнитивное интервью — один из таких методов. В отличие от стандартного допроса, этот подход построен на понимании работы памяти. Свидетелю предлагается воссоздать обстановку события, вспомнить мельчайшие детали, даже если они кажутся незначительными. Интервьюер при этом не задаёт наводящих вопросов и не перебивает — он помогает выстроить ассоциативные цепочки, ведущие к более точным воспоминаниям. Исследования показали, что этот метод позволяет существенно повысить достоверность и объём полученной информации.

Формулировка вопросов — ещё один критически важный момент. Вопрос: «Вы видели, как он достал нож?» может внедрить в память свидетеля несуществующий факт. А вопрос: «Что вы заметили в его руках?» — позволяет избежать внушения. Специалисты рекомендуют использовать нейтральные и открытые формулировки, давая человеку возможность вспомнить, а не угадывать или подстраиваться под предполагаемый сценарий.

Контроль внушения особенно важен в многоступенчатых процессах — когда свидетель беседует не только со следователем, но и с другими участниками: родственниками, журналистами, другими свидетелями. Вмешательство психолога на ранних этапах позволяет не только зафиксировать первоначальные показания, но и оценить их устойчивость, проследить, как и почему они могут трансформироваться.

В целом, юридический психолог становится ключевой фигурой при работе с очевидцами. Он помогает правильно организовать процесс получения свидетельских показаний, оценивает их достоверность, участвует в опросах несовершеннолетних, пострадавших и других уязвимых категорий. В его задачи входит не только анализ уже сказанного, но и предотвращение ошибок, которые могут возникнуть из-за неосведомлённости или давления со стороны.

Не менее важной задачей становится обучение следователей основам работы с памятью. Понимание механизмов искажения, знакомство с методами когнитивного интервью, навык корректной формулировки вопросов — всё это должно стать частью базовой подготовки правоохранителей. В ряде стран такие программы уже внедрены, и практика показывает: уровень судебных ошибок существенно снижается, а доверие к правосудию возрастает.

Хотя человеческая память — существо капризное и подверженное искажениям, у неё есть свои сильные стороны. Если знать, что именно помогает ей работать лучше, можно повысить шансы на точное воспроизведение даже самых напряжённых событий. Это особенно важно для очевидца преступления — ведь иногда одно воспоминание может стать ключом к справедливости.

Во-первых, запоминание начинается с внимания. То, на чём в момент происшествия сосредоточен взгляд и мысли человека, именно это и попадает в память. Если, скажем, очевидец сосредоточился на лице преступника, а не на блестящем лезвии ножа, — шанс, что он потом опознает нападавшего, существенно выше.

Во-вторых, важна эмоциональная вовлечённость. Сильные эмоции, как правило, усиливают запоминание — хотя и могут в то же время исказить детали. Но умеренное возбуждение, без паники и шока, часто делает память более точной. Это как вспышка: ярко осветила момент — и он остался на плёнке.

Помогает и обычное повторение. Если человек сразу после происшествия в уме проговаривает детали — например, одежду, голос, последовательность событий — он закрепляет их. Главное — не давать себе подсказывать: чужие слова легко вытесняют свои воспоминания.

Интересен и так называемый эффект контекста: память лучше работает, если человек снова оказывается в том же месте, где всё произошло. Возвращение на место происшествия может оживить детали, которые, казалось, давно забыты.

Наконец, многое зависит от мотивации. Если человек с самого начала понимает, что нужно будет что-то запомнить — его память активизируется. Так работает внимание профессионалов — например, полицейских на дежурстве. Обычный прохожий может просто испугаться и не запомнить ничего. Но если заранее сказать себе: «Стоп, мне нужно это запомнить», — мозг переключается в режим записи.

Память — это не просто уязвимая мишень для искажений, но и мощный инструмент, если знать, как его использовать. Иногда достаточно одного точного воспоминания, чтобы восстановить цепь событий и вернуть справедливость.

Человеческая память — удивительный инструмент. Она позволяет восстанавливать события, фиксировать детали, быть голосом правды в зале суда. Но в то же время — она хрупка, подвержена внушению, склонна к ошибкам и домыслам. Этот парадокс делает память одновременно и главной союзницей правосудия, и его потенциальным врагом.

В таких условиях особенно возрастает значение юридической психологии. Именно она помогает понять, где проходит граница между подлинным воспоминанием и ложной реконструкцией. Она вооружает следователей и судей знаниями, без которых невозможно справедливое разбирательство. Она защищает права граждан, напоминая: не всякая уверенность свидетеля равна истине.

Сегодняшние научные знания о памяти требуют быть услышанными. Потому что от того, как мы обращаемся с воспоминаниями — зависит чья-то свобода, чья-то судьба и, в конечном итоге, справедливость как таковая.